Publiée une fois par année, la Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI) a pour but principal le développement scientifique de cette discipline en Suisse.

Présentation de la revue

Contenu du site

Se connecter

Publié par Ressi

WikiBiGe, un wiki qui bouge

Ressi — 30 avril 2008

Résumé

Ce compte-rendu décrit l’expérience d’un groupe de bibliothécaires dans la mise en place d’un wiki comme outil de communication et de partage de connaissances pour les bibliothécaires de l’Université de Genève. Les statistiques de consultation des pages du wiki sont analysées depuis sa création afin de dégager les tendances de son utilisation. Il en ressort que le dynamisme et la mise à jour de l’information sont cruciaux pour que les pages soient consultées. L’utilisation du wiki pour gérer les projets en cours et en informer les professionnels est un bon moyen pour motiver la consultation et la participation.

Abstract

This report reviews the experience of a group of librarians who set up a wiki as a communication and knowledge-sharing tool for librarians at the University of Geneva.

Through analysis of visitor statistics of the wiki pages consulted since its creation, a sense of the usage trends of the target community has been developed. The results of the study highlight that frequency of information change and the addition of up-to-date information are crucial factors for pages to be frequently consulted and re-visited. It was found that the use of the wiki for managing on-going projects and keeping participants informed was a good means to encourage consultation and participation within the community.

WikiBiGe, un wiki qui bouge

Introduction

Suite à une présentation d’Iris Buunk, bibliothécaire à la Faculté des sciences économiques et sociales, sur les outils du Web 2.0 et ses applications possibles dans les bibliothèques, un groupe de bibliothécaires de différentes Facultés de l’Université de Genève s’est formé spontanément pour mettre sur pied un wiki au service des bibliothécaires. Le but était d’avoir un outil qui facilite l’échange et le partage d’informations, d’idées ou d’expériences, et renforce la communication et la cohésion entre des bibliothécaires dont les lieux de travail sont disséminés en plusieurs endroits de la ville.

Pourquoi un wiki ?

à la différence d’une plateforme collaborative classique, la mise en place et la gestion d’un wiki sont simples, ce qui permet un gain de temps notable et évite l’implantation d’un système plus complexe, souvent géré par l’intermédiaire d’informaticiens dont on dépend par la suite. La facilité d’édition en temps réel est un autre atout non négligeable, car cela permet effectivement de travailler “ensemble” et (presque) en même temps sur un dossier.

La définition du wiki donnée par Wikipedia (2007) reprend effectivement ces deux aspects liés à la collaboration et à la simplicité : « Un wiki est un système de gestion de contenu de site Web qui rend les pages Web librement et également modifiables par tous les visiteurs autorisés. On utilise les wikis pour faciliter l’écriture collaborative de documents avec un minimum de contraintes.»

Un wiki, outil typique du Web 2.0, rime également avec transparence, puisque toutes les modifications des pages peuvent être librement consultées, et partage, puisqu’il permet le travail collaboratif, ce qui en fait un excellent outil de “Knowledge Management”.

Pourquoi un wiki des bibliothécaires à l'Université de Genève?

De telles fonctionnalités ont vite séduit les bibliothécaires qui ont constitué spontanément un groupe de travail. Le WikiBiGe (Université de Genève, 2007) était né.

Certes, c’était un moyen de se mettre à la page et d’appliquer les développements du Web 2.0 de façon concrète. Mais outre cet “effet de mode” (avant le WikiBiGe, la création d’un blog avait été envisagée), un outil collaboratif de ce type devait contribuer à renforcer l’échange et la collaboration entre les professionnels.

Assez vite, les objectifs du WikiBiGe ont donc été définis comme suit :

- améliorer la communication entre les différents professionnels des bibliothèques

- disposer d’un espace d’échange collaboratif

- favoriser et consolider la collaboration

- fédérer l’accès à l’information professionnelle

- partager les connaissances

- capitaliser les compétences

De tels objectifs pouvaient sembler ambitieux et malgré tout, le groupe de travail s’accordait à dire que “l’outil” wiki n’allait pas changer les pratiques d’échanges d’informations - aussi limitées fussent-elles jusqu’alors - du jour au lendemain. Le WikiBiGe ne resterait qu’un moyen incitant à échanger entre collègues, fournissant une plateforme pour cet échange. Il n’allait pas être LA solution miracle qui ferait de ses utilisateurs des “hypercommunicants”. L’utilisation de l’outil wiki ne devait pas être une finalité en soi, mais constituer une forte incitation à renforcer ce qui faisait légèrement défaut : la communication.

Création du WikiBiGe

L’enthousiasme des participants au groupe de travail a été tel qu’il a provoqué une gestion de projet un peu particulière : plutôt que de débuter par des études d’opportunité et de faisabilité, et donc de multiplier les réunions, il a été décidé de créer le wiki aussi vite que possible ! Certains ont donc commencé par élaborer le contenu et la structure du wiki, pendant que d’autres recherchaient et testaient divers logiciels. Le choix s’est assez rapidement porté sur le logiciel libre DokuWiki (DokuWiki, 2007). Les principaux arguments en sa faveur relèvent de la technique : scripts écrits en PHP - langage maîtrisé en interne, importante communauté d’utilisateurs, donc nombreux templates (modèles) et plug-ins, simplicité intrinsèque due à l’absence de base de données. Plus pragmatiquement, le choix a également été effectué en fonction de ce qu’il était possible d’installer sur les serveurs de l’Université avec l’aide du webmaster. Notons qu’un blog a été créé pour échanger les informations dans le groupe de projet, mais celui-ci a vite été abandonné, car la plus classique communication par e-mail s’est révélée être amplement suffisante lors de cette phase de démarrage.

Deux mois après la rencontre initiale, le wiki était en ligne: léger au niveau du contenu, mais néanmoins installé avec les fonctionnalités de base permettant de le développer. Le choix du contenu a bien sûr évolué depuis le début, mais les thèmes principaux sont restés les mêmes. La structure thématique s’est également adaptée à la mise en place de groupes de travail réfléchissant à une réorganisation générale des bibliothèques universitaires de Genève.

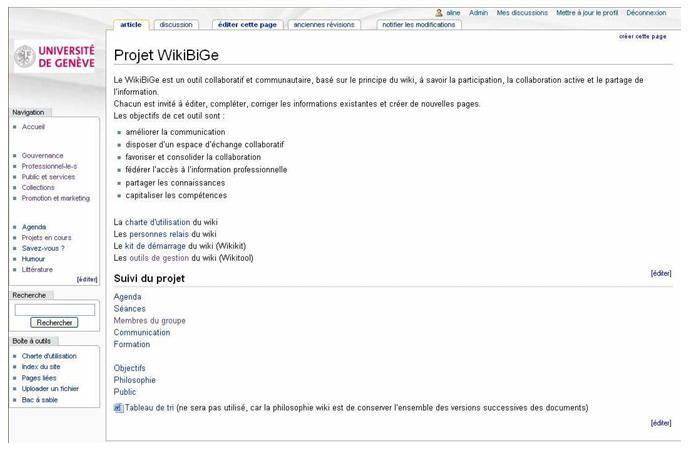

Fig. 1: Exemple d’une page du WikiBiGe: la page du projet WikiBiGe lui-même

Formation

Le wiki a été officiellement présenté au personnel des bibliothèques en mai 2007 lors d’une séance de travail. Celui-ci a eu la possibilité de s’autoformer ou de participer à des sessions de formations organisées. Dès lors, chacun-e a eu la possibilité de consulter, d’insérer ou de modifier le contenu du wiki.

Autoformation :

Dans une Boîte à outils, plusieurs documents permettent à chacun de se familiariser avec le wiki:

- Le wikikit ou kit de démarrage fournit les informations nécessaires à l’inscription sur le wiki.

- Avant toute nouvelle utilisation, chaque personne est tenue de consulter la charte d’utilisation.

- Un mode d’emploi présente les principales manipulations.

- Un bac à sable permet de faire ses premiers pas sans risques.

Formation en groupe :

Des formations en petits groupes d’une dizaine de personnes ont été proposées sur chaque site de l’Université de Genève en juin 2007. Commençant par la présentation du principe du wiki ainsi que des principales manipulations, elles ont permis à chaque participant de se familiariser avec le WikiBiGe en pratiquant quelques exercices. Notons que ces formations ont rencontré un vif succès !

Thématiques et usages actuels :

Voici les thématiques principales présentes dans WikiBiGe :

- Gouvernance : tout ce qui touche à la direction et à la gestion des bibliothèques

- Professionnel-le-s : profils (et compétences) des collègues, formation continue, offres d’emploi

- Public et services : prêt, formation documentaire, services de référence, catalogues

- Collections : politique d’acquisitions, catalogage, indexation, classification, ressources électroniques

- Promotion et marketing : mission, animations

- Agenda : agenda des formations continues et évènements professionnels

- Projets en cours : espace réservé aux projets en évolution (WikiBiGe, archives institutionnelles, implantation de SFX, etc.)

- Humour : page essentielle!

- Littérature : page qui regroupe des liens sur des sites web et des articles d’intérêt professionnel, classés par thème.

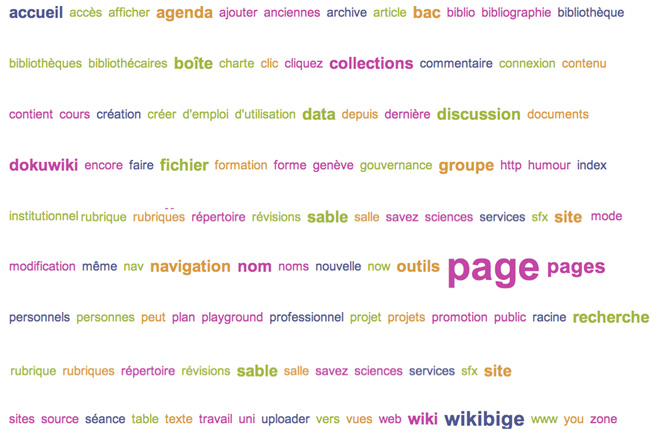

Ou, puisqu’une image vaut mille mots:

Fig. 2: Tag cloud du WikiBiGe

Ce tag cloud ou “nuage d’étiquettes” se base sur la version HTML du wiki qui contient près de 100’000 “mots”! Les étiquettes représentées ici sont constituées d’au moins trois lettres et apparaissent au minimum 30 fois (les noms de personnes ont été éliminés, l’algorithme utilisé est celui de mozcloud). Plus le mot est gros, plus il apparaît fréquemment dans le wiki.

Rubriques les plus utilisées

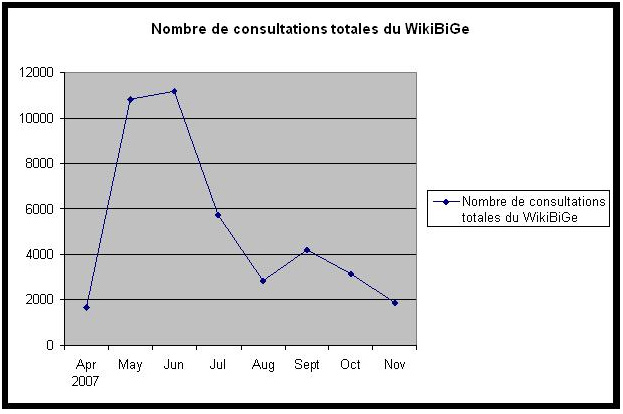

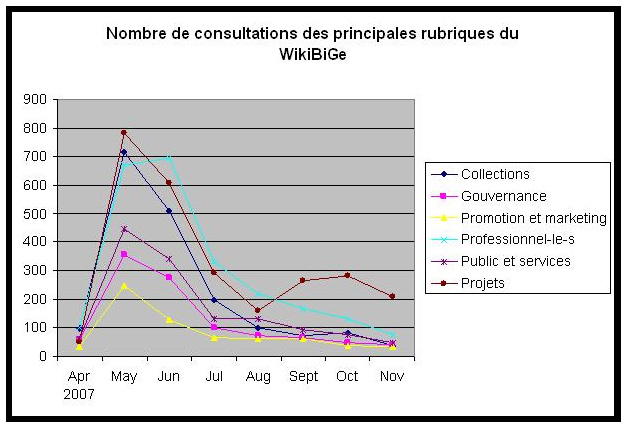

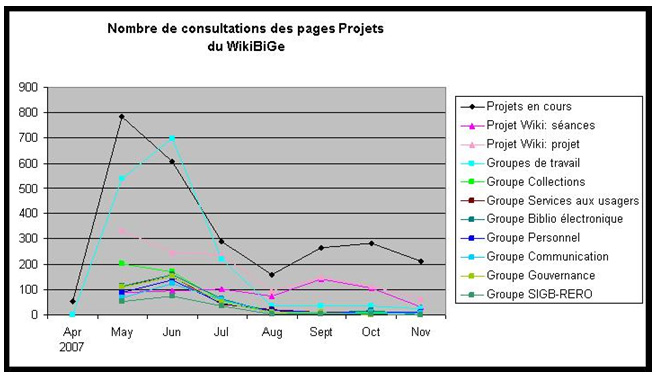

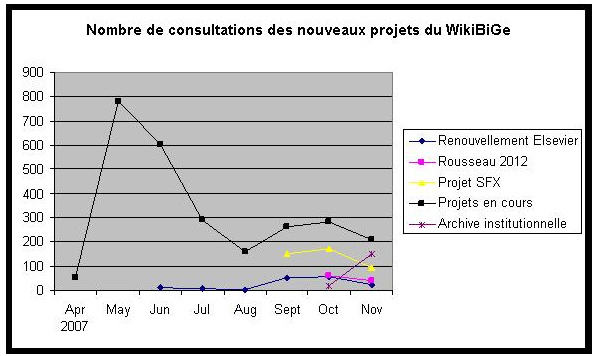

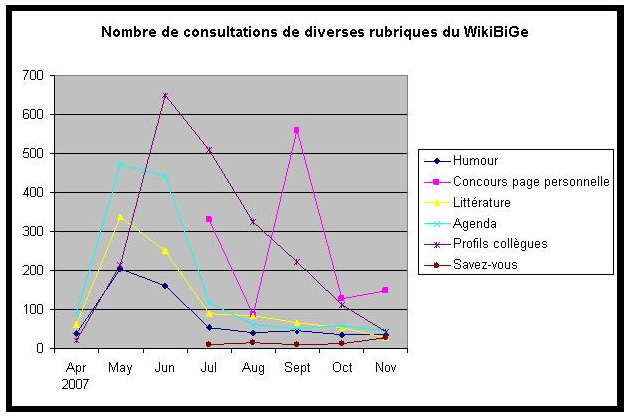

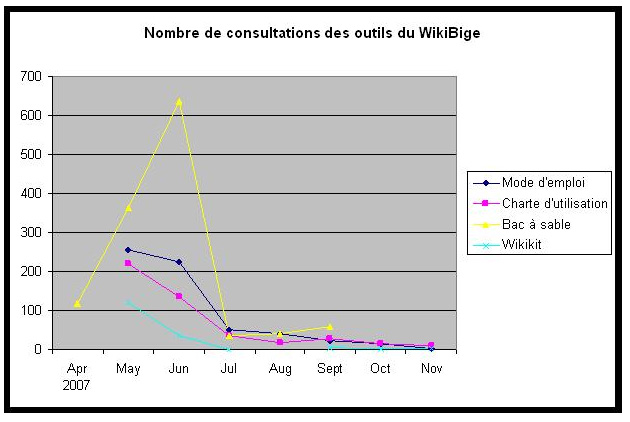

Des statistiques d’utilisation ont été récoltées, correspondant au nombre de clics sur une rubrique par mois (y compris plusieurs clics lorsqu’on désire éditer une page). Les graphiques ci-dessous donnent une idée de la consultation du WikiBiGe, mais il faut garder à l’esprit que le nombre de clics n’est pas forcément égal au nombre de personnes ayant consulté la page et encore moins à l’utilisation de cette page. A noter également que le nombre de personnes inscrites sur le wiki est de 117 le 6 décembre 2007.

La figure 3 montre la fréquentation globale du wiki. On observe nettement un grand intérêt durant les mois de mai et juin (le wiki a été lancé en mai), puis une diminution au fil des mois suivants. Le regain de consultation que l’on pouvait attendre après la pause de l’été est visible, mais relativement faible. On retrouve logiquement la même tendance dans les autres graphiques.

En ce qui concerne les rubriques principales (figure 4), les Projets sont très consultés car ils permettent au personnel des bibliothèques de se tenir au courant des projets en cours ainsi que de leur évolution. Chacun peut donc être au même niveau d’information quel que soit le poste qu’il occupe dans la bibliothèque. La page Professionnel-le-s a également du succès car elle contient les pages personnelles des collègues, toujours très consultées (voir figure 7). A noter que la seule page à nouveau bien consultée après la pause de l’été est celle des projets en cours. Les autres pages sont liées aux différents groupes de travail, gelés jusqu’à nouvel avis.

La figure 5 détaille la consultation des pages Projets. Très logiquement, c’est le projet du Wiki lui-même qui est le plus consulté puisque les bibliothécaires instigateurs de cet outil sont des convaincus et l’utilisent pour la gestion complète du processus (y compris la rédaction de cet article). Les autres projets concernent les divers groupes de travail (les données “Groupes de travail” correspondent au total des consultations de sept groupes). Ceux-ci étant gelés, leur consultation tend vers zéro.

La figure 6 présente les projets ajoutés au wiki dès septembre. Ces pages suscitent une consultation modeste (chaque projet n’intéresse pas forcément toute la communauté des professionnels) mais réelle.

Dans la figure 7, les autres rubriques sont analysées et comme mentionné plus tôt, ce sont les pages personnelles des collègues qui ont le plus de succès, mais l’intérêt retombe lorsque tout le monde les a visitées. On peut remarquer le concours de la plus belle page personnelle lancé en juillet : le pic de juillet concerne l’appel à créer ces pages, et le pic de septembre l’appel à voter pour la meilleure.

La figure 8 enfin représente la consultation des divers outils permettant à chacun de se familiariser avec le wiki et ses fonctionnalités. Le bac à sable a été pris d’assaut lorsque tout le monde a voulu y faire ses premiers pas, puis l’intérêt pour ces outils est vite retombé.

Et l'avenir alors ?

Cet outil est encore jeune, mais on peut déjà noter que le nombre d’utilisateurs inscrits dépasse la centaine, et les graphiques ci-dessus montrent que certaines rubriques rencontrent de l’intérêt.

Pour que ce type d’outil Web 2.0 apporte un vrai plus à la communication (par rapport à un site web simple, ou une communication par e-mail), il est nécessaire d’encourager la consultation et la participation, ce qui constitue un véritable défi. Comme le dit Liziard (2007), <« l’utilisateur doit pouvoir s’approprier le site et avoir un intérêt à y participer.»

Pour rendre la consultation du WikiBiGe attractive, quelques idées ont déjà été mises en oeuvre comme le concours de la plus belle page personnelle, mais d’autres actions sont nécessaires. On peut remarquer que lorsqu’une page est statique, sa consultation tend vers zéro après quelques temps. La mise à jour et l’apport de nouvelles informations sont donc cruciaux pour que l’intérêt demeure. A noter par exemple que l’organisation de la page d’accueil a été repensée: elle va être utilisée pour mieux diriger l’utilisateur, tout en restant claire et dynamique (ajout de nouvelles, etc.). L’ajout de pages consacrées aux nouveaux projets est également un bon moyen de rendre le wiki indispensable à tous ceux qui désirent se tenir informés.

Le taux de participation à la vie du wiki dépend, lui, de la motivation de la communauté à être proactive. En général, seul un petit pourcentage des personnes participent véritablement à l’enrichissement du wiki, les autres se contentant de le consulter. Encourager les groupes de projet à utiliser cet outil pour leur communication interne ou externe permet par exemple aux professionnels de s’habituer à son utilisation.

Il sera également intéressant d’observer ce qu’il se passera dans le cas où la nouvelle directrice nommée au poste de Direction de l’information scientifique pour l’Université de Genève reprend ce wiki comme outil de communication, comme cela avait été initié à la naissance de ce wiki avec la directrice précédente.

Dans tous les cas, il est indéniable que le suivi et la sauvegarde de l’historique des projets des bibliothécaires et de la vie des bibliothèques en général en sont facilités. Le côté convivial de l’outil ressort également des nombreuses consultations des profils des bibliothécaires et du concours du plus beau de ces profils.

Quoi qu’il en soit, s’habituer à un nouvel outil prend toujours du temps et la surveillance des statistiques de consultation futures permettra de confirmer ou non le succès à long terme de WikiBiGe.

Conclusion

Cet article a été rédigé, corrigé, modifié et recorrigé à 18 mains, mais sur des claviers différents... C’est aussi ça, la “magie” du wiki. Les bibliothécaires de l’Université de Genève sont-ils désormais en plein surf sur les vagues du Web 2.0 ? Même si les vagues ne sont pas encore hautes, c’est déjà un début !

Bibliographie

DOKUWIKI (2007). Wiki:dokuwiki. In : DokuWiki [en ligne]. Modifié le 07 mars 2007, [consulté le 06.12.2007]. http://wiki.splitbrain.org/wiki:dokuwiki

LIZIARD, David (2007). Travail collaboratif avec un wiki : pistes à partir d’expériences de bibliothécaires. Bulletin des Bibliothèques de France [en ligne], [consulté le 19.12.2007], t. 52, no. 6, p. 56-59. http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2007/06/document.xsp?id=bbf-2007-06-0056-012/2007/06/fam-dossier/dossier&statutMaitre=non&statutFils=non

UNIVERSITE DE GENEVE (2007). WikiBiGe : le wiki des bibliothécaires de l’Uni [en ligne]. Modifié le 04 décembre 2007, [consulté le 06.12.2007, accessible uniquement depuis le réseau informatique de l’Université de Genève]. http://lnxweb.unige.ch/biblio/WikiBiGe/doku.php?id=accueil

WIKIPEDIA (2007). Wiki. In : Wikipédia, l’encyclopédie libre [en ligne]. Modifié le 23 novembre 2007, [consulté le 06.12.2007]. http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki

La notion de solidarité archivistique pour les Archives fédérales suisses : définition, historique de leur engagement, activités actuelles et autres réflexions sur la question

Ressi — 30 avril 2008

Andreas Kellerhals

La notion de solidarité archivistique pour les Archives fédérales suisses : définition, historique de leur engagement, activités actuelles et autres réflexions sur la question

NDLR : A l’occasion d’une rencontre du Forum des Archivistes genevois, Monsieur Andreas Kellerhals, directeur des Archives fédérales suisses est intervenu sur le thème de la solidarité archivistique. La finalité première du texte qui a servi de support à son intervention n’était certes pas la publication mais le contenu étant intéressant, nous avons décidé de le proposer à nos lecteurs.

S’il est question de solidarité inter-archivistique, donc de projets de soutien entre Archives auxquels les Archives fédérales suisses (AFS) participent, c’est d’habitude le projet de coo-pération avec les Archives nationales d’Albanie qui est mentionné en premier.

Programme de modernisation des archives d’Albanie

Ce projet court depuis 1994 et il est le programme d’entraide le plus complet que nous ayons réalisé. Grâce au financement de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et à l’aide de nos experts, les Archives nationales d’Albanie ont pu être modernisées fonda-mentalement. Les locaux administratifs et magasins d’archives ont été entièrement rénovés et un système IT complet a été mis en place. Ce projet de longue haleine a engendré en outre une large palette d’actions complémentaires, telles que l’édiction d’une nouvelle loi sur les archives, la digitalisation des instruments de recherche, la création d’un site internet per-mettant l’interrogation des fonds d’archives (1), l’ouverture d’une nouvelle salle de lecture et la mise en place d’une formation en archivistique pour la région. L’engagement de la Suisse auprès des Archives nationales d’Albanie a ainsi permis de renforcer la position de cette ins-titution auprès de son gouvernement et du public et a surtout permis la promotion de la « bonne gouvernance » pendant la période de transition en Albanie.

Cela dit, il ne faut pas oublier que c’est aussi un projet qui a traversé nombre troubles politi-ques : chez notre partenaire de projet se sont succédés trois gouvernements et quatre direc-teurs d’Archives – en 1997, pendant une courte guerre civile, nous avons même connu trois directeurs différents en six mois. Ces changements, ainsi que le dernier changement de gouvernement en juillet 2005, ont souvent occasionné d’importants retards dans l’avancement du projet.

Cette coopération avec l’Albanie est-elle typique de la solidarité archivistique ? Ou encore : Que faut-il entendre par solidarité archivistique ? Nous pouvons en donner une définition gé-nérique en parlant des efforts de la communauté archivistique internationale pour mener des projets d’assistance à l’étranger dans le but de développer les outils et l’expertise nécessaire aux communautés en voie de développement et à celles en transition. Adoptons cette pers-pective, mais n’oublions pas que le terme de solidarité a également une connotation plus combative provenant du mouvement ouvrier ou des mouvements de libération, un élément que l’on ne retrouve pas nécessairement dans la coopération entre gouvernements ou agen-ces étatiques.

Les formes d’actions de la communauté internationale sont diversifiées et la distinction entre coopération et solidarité reste parfois vague. Il est ainsi possible de trouver réunis sous cette appellation tant :

- La collaboration avec des partenaires pour partager informations et expériences pro-fessionnelles, ce qui représente plutôt une forme de partenariat qu’une action de so-lidarité au sens stricte du terme.

- Les échanges d’experts dans des buts de formation et d’enseignement. Dans ce contexte s’inscrit ainsi notre coopération au projet PIAF (2) mené par l’Association inter-nationale des archives francophones – un projet qui a récemment été présenté dans le cadre du Forum des Archivistes Genevois.

- La fourniture de fonds, d’expertise et/ou de matériel pour réaliser des projets archivis-tiques concrets.

Il faut noter en outre que la solidarité archivistique ne se déploie pas uniquement sur le plan international et dans l’axe nord-sud, mais également au niveau européen ou même national. Elle ne se limite pas non plus à une solidarité entre institutions mais peut aussi bien se dé-ployer entre professionnels. Les actions de solidarité peuvent donc viser à former des archi-vistes, à fortifier une institution d’Archives ou même à consolider, par l’appui aux Archives, la démocratie et l’état de droit ainsi que de protéger les droits de l’homme.

La solidarité archivistique a une longue tradition et au cours du temps les initiatives locales, régionales et internationales se sont multipliées. Il est toutefois difficile d’en obtenir une vision globale et les actions entreprises mériteraient souvent d’être coordonnées pour gagner en efficacité, au lieu de se trouver dans une situation de concurrence peu fructueuse entre les pays « donateurs ». Pour répondre à ce besoin d’orientation et de coordination, le Conseil International des Archives, à travers son projet « Archives solidaires », s’est attelé à la tâche du recensement des nombreuses formes d’assistance et de relations qui s’établissent entre institutions d’archives à travers le monde.(3)

Mais revenons à l’action des Archives fédérales suisses. Initialement grâce à la sensibilité de mes prédécesseurs, puis dès 1998, conformément à l’inscription du principe dans la loi sur l’archivage, les AFS ont poursuivi plusieurs projets de collaboration avec des institutions d’archives étrangères.

En jetant un regard en arrière, je crois pouvoir identifier quatre types d’action de notre part :

- Une première prise de conscience de notre responsabilité se manifeste dans l’engagement continu des AFS au sein du Conseil international des Archives depuis les années 1970 (Oscar Gauye en a été le président, Christoph Graf le vice-président et président de la Conférence Internationale de la Table rondes des Archives). La solidarité s’oriente vers la promotion de la fonction de l’archivage et les échanges dans la profes-sion. Il s’agit donc en première ligne d’une solidarité dans la profession et non entre les institutions.

- Depuis les années 1980, les AFS en tant qu’institution relativement nantie ont mené une série d’actions ponctuelles et bilatérales à l’égard des institutions les plus défavorisées. Ces actions étaient toutefois très dispersées et leurs résultats difficilement quantifiables. Cela englobait tant des activités de formation, des échanges de littérature, des visites scientifiques que l’élaboration de programmes de développement ou de numérisation, etc.

- La dissolution de l’ex-bloc soviétique et les besoins consécutifs en expertise et finance-ments européens sont ensuite venu modifier quelque peu la donne. Afin de mener une action efficace et concertée, la communauté archivistique européenne a dû concentrer son action. Dès ce moment, les AFS sont donc entrées dans une phase d’action intensive et recentrée. Conformément à une répartition tacite des sphères d’influence, l’Albanie a dès lors principalement bénéficié de notre expertise et de nos ressources. D’autres projets de coopération nous on également conduit en Lituanie (formation générale en collaboration avec la Suède), en Russie (numérisation des archives de la KOMINTERN).

- Par la suite, nous avons été motivés par une volonté d’action plus générale et moins immédiatement basée sur les besoins matériels des institutions aidées. En collaboration avec la Direction du développement et de la coopération (DDC), les AFS ont lancé un programme de sensibilisation intitulé « Information et bonne gouvernance ». L’objectif était de sensibiliser les institutions d’archives de pays émergents aux liens étroits qui existent entre la gestion de l’information et des documents, d’une part, et l’Etat de droit et le processus de démocratisation, d’autre part. Cet ambitieux programme ainsi que le volume global de notre action d’entraide a toutefois dû être drastiquement redimensionné en raison de contraintes politiques et financières.

Cette distinction de quatre types d’actions reste toutefois purement analytique. Les différents styles d’engagement des AFS ne se sont pas succédé dans le temps. Chaque nouveau projet a englobé la somme des expériences faites précédemment (lessons learned) pour évoluer vers la forme d’action la plus adaptée à l’objectif poursuivi. La solidarité archivistique telle que pratiquée par les AFS présente donc un mélange de formes, d’actions et d’objectifs comme vous pourrez le constater dans les deux exemples suivants :

- INCOMKA, programme international de numérisation et d'indexation des archives de la IIIème Internationale – dite Internationale communiste ou Komintern – est l’un des plus grands projets de coopération archivistique jamais entrepris. Le projet piloté par le Conseil International des Archives (ICA), placé sous l'égide du Conseil de l'Europe et soutenu par huit organisations partenaires, dont les AFS, a conduit, après 10 ans de travail, à la réalisation et l’enrichissement d'une base de données documentaire consacrée au communisme interna-tional. Regroupant l'ensemble des inventaires du fonds du Komintern (22 000 pages et 1 059 354 documents numérisés choisis par un comité scientifique), cette base constitue une réelle avancée pour les chercheurs qui s'intéressent à l'histoire politique de l'Entre-deux-guerres. Ce projet est donc un projet multilatéral qui ne s’adresse pas à un seul pays bénéficiaire mais inclut le partenaire russe comme partenaire équivalent et qui a comme objectif d’une part de renforcer les institutions des Archives mais également de promouvoir la transition démocratique en Russie, en empêchant une relecture de l’histoire glorifiant les phases non-démocratiques, voir dictatoriales.

- Nous nous concentrons aujourd’hui sur des activités axées sur la thématique « Archives et Droit de l’homme » dont voilà l’un des projets conduits par les AFS : Accueil d’une copie des archives de la police guatémaltèque. En ma qualité de responsable de l’axe de programme prioritaire du CIA intitulé « Défense et promotion des archives », j’ai souhaité plaider notre cause auprès du Conseil des droits de l’homme, qui siège à Genève. Organisé conjointement par les AFS, le DFAE et le CIA, un side-event fut donc proposé aux délégués du Conseil, afin de les sensibiliser à l’importance des archives pour la défense des droits de l’homme. Dans le panel d’intervenants, une émissaire du procureur national des droits de l’homme au Guatemala a relaté les faits suivants afin d’appuyer notre démonstration : En 1996, des accords de paix ont mis fin à un conflit qui a duré plusieurs décennies au Gua-temala. Par la suite, le gouvernement a toujours nié l’existence d’archives de police. Toute-fois, en 2005, on découvre par hasard environ 8km/l d’archives de la police nationale dans les caves d’une caserne : rapports de police, plans, décrets officiels sont empilés à même le sol, disposés là comme de simples déchets. C’est la compilation la plus importante de ce genre découverte en Amérique latine. Grâce au soutien de la coopération internationale, plus de 200 personnes travaillent aujourd’hui à la remise en état de ces archives, à leur conserva-tion et à la mise en place d’une réglementation de consultation. A ce jour, presque 1,5 millions de documents ont pu être numérisés, un travail de recherche est effectué parallèlement afin de clarifier nombre de cas de violations des droits humains. Ces informations étant des plus sensibles, les archives ne sont toutefois pas à l’abri d’une tentative de destruction à la faveur d’un éventuel retournement politique. Au terme de la table-ronde, la Suisse s’est donc déclarée prête à accueillir une copie de sécurité des archives de la police nationale du Gua-temala dans le but d’en assurer la sauvegarde à long terme.

Voilà donc un échantillon d’exemples concrets de la solidarité archivistique telle que pratiquée par les AFS. Malgré cela, le concept même de solidarité archivistique reste une notion vivante qu’il faut sans cesse redéfinir au gré des changements d’ordre politique, économique et/ou éthique que connaissent nos institutions. Pour preuve en est le fait que la question a encore été discutée lors de la première journée des archivistes nationaux dans le cadre de la dernière Conférence Internationale de la Table rondes des Archives, qui s’est tenue il y a quelques semaines à Québec :

Un retour sur investissement doit-il devenir le critère pour octroyer son aide à des institutions démunies ? Et ce, afin d’éviter de disperser ses ressources pour arroser le désert. Ou bien la solidarité est-elle une action qui se doit d’être désintéressée et affranchie de telles notions d’ordre économique ? Toute institution archivistique légitimée mérite-t-elle un soutien ?

La réponse qui se profile actuellement est qu’un acte de solidarité doit toujours être un acte de solidarité responsable qui inclut la faculté de rendre des comptes. Il faut certes viser un retour sur investissement, même indirect. Mais le critère décisif semble plutôt être la capacité à convaincre nos décideurs politiques. Et l’inscription de tels projets dans une perspective de développement durable nous facilite cette tâche. Renforcer l’état de droit et la démocratie est un bon retour sur investissement, même si nous risquons de nous retrouver proches des missionnaires, en faisant la promotion du système politique juste en lieu et place du dieu juste. La solidarité reste donc un acte à la balance délicate.

Notes

(1) http://www.albarchive.gov.al

(2) Portail International Archivistique Francophone : www.piaf-archives.org/

(3) Groupe de travail « Archives solidaires » créé en 2000 ; http://archives3.concordia.ca/Solidarity/quoi.html

ONLINE INFORMATION 2007 - Appliquer le Web 2.0 : innovation, impact et implémentation

Ressi — 30 avril 2008

Ariane Rezzonico, Haute Ecole de Gestion, Genève

ONLINE INFORMATION 2007 - Appliquer le Web 2.0 : innovation, impact et implémentation

Le congrès Online s'est tenu à Londres du 4 au 6 décembre 2007. Cette 32ème édition a rencontré un succès très important puisque 900 participants représentant 43 pays ont assisté aux nombreuses conférences proposées. Les professionnels participant à cette conférence sont bibliothécaires dans le secteur public ou privé, documentalistes, managers de l'information, spécialistes des NTIC, courtiers, architectes de l'information, spécialistes de knowledge management, webmaster, éditeurs, diffuseurs de contenu, etc.

Les nombreux changements dans les organisations liés à l'évolution du web 2.0 expliquent ce succès et l’on sent aussi une certaine peur de l'avenir exprimée parmi la profession des bibliothécaires en Grande Bretagne. On assiste actuellement à un manque de repères et les thèmes du congrès étaient tout à fait dans l'air du temps et de nature à conforter certains professionnels dans leurs pratiques ou consolider leurs connaissances.

Afin de renforcer les liens entre les participants du congrès, un blog les invitait à commenter les conférences et, nouveauté 2007, ils pouvaient se retrouver sur Facebook.En 2006, beaucoup de conférenciers avaient présenté des expérimentations autour du web 2.0. L'année 2007 a permis de montrer à quel point l'utilisation des réseaux sociaux au sein des organisations devenait courante.

Jimmy Wales, fondateur de Wikipedia a ouvert les feux en revenant sur le travail accompli et en présentant leur nouveau projet WIKIA (1). Wikia est un moteur de recherche basé, comme Wikipedia, sur la communauté des internautes et contrairement à Google, offrant plus de transparence sur son fonctionnement (le code est en open source). Les internautes sont invités à évaluer les résultats et participent à la création de mini-articles de synthèse sur le terme de recherche. Cet outil veut se distinguer de Google par la qualité des résultats et la protection des données privées. Actuellement, l'outil n'est pas encore performant pour réellement concurrencer Google.

Jimmy Wales s'engage dans la mise à disposition de l'encyclopédie sur le continent africain en s'impliquant personnellement dans les projets sur le terrain. Il souhaite que l'encyclopédie rassemble toujours plus d'articles dans des langues actuellement peu représentées. Quant à la fiabilité des informations, il reste toujours prudent en conseillant aux utilisateurs de l'encyclopédie de confronter les informations sur d'autres sources, Wikipedia n'étant pas une source académique !

Les moteurs de recherche : nouveaux acteurs

De nombreux spécialistes des moteurs de recherche ont présenté les dernières innovations dans ce domaine et nous pouvons retenir quelques outils intéressants pour leurs fonctionnalités tels que Facbites.com (2) ou Intelways.com (3). Le premier permet de découvrir dans quel contexte est utilisé un terme de recherche en proposant des résultats sous la forme de phrases extraites des pages. On peut éviter ainsi d'ouvrir des pages qui n'ont pas de lien avec le contenu de notre recherche. Le second offre la possibilité d'effectuer une recherche puis de sélectionner toute une série d'outils dont certains du web 2.0 offrant une comparaison des résultats. Grâce à une série de boutons, on navigue d'un outil à l'autre à travers une interface très conviviale. Ces deux outils sont utiles pour démarrer des recherches.

Tous les spécialistes relèvent que l'utilisation de plusieurs outils pour une recherche professionnelle renforce la pertinence car la couverture du web n'est pas identique d'un outil à un autre et les paramètres de classement et de recherche diffèrent sensiblement. Quant à la notion de "privacy", beaucoup de conférenciers l'ont évoquée en rappelant les liens entre moteurs de recherche, sociétés publicitaires, outils de création de blogs, réseaux sociaux etc. Une image du New York Times illustre bien cette problématique en imaginant l'interface de Google en 2084 (4)! Ces alliances avec les sociétés publicitaires permettent aux moteurs de recherche d'avoir accès à une masse d'information sur les internautes et leurs pratiques sur le web (sites consultés, mots clés, achats). La recherche de blogs, de personnes, de réseaux sociaux, de podcasts, de flux RSS devient très importante et les outils ont tous développé des fonctionnalités offrant ce type de recherche. Des outils permettent d'ailleurs une compilation des résultats sur une même page en présentant ces différents types d'information. L'intégration de types de documents hétérogènes parmi les résultats est toujours plus importante. La recherche autour d'une personne ou d'une organisation est toujours plus accessible grâce à des outils comme LindedIn (5). Cet outil propose un répertoire des internautes inscrits auquel on accède sans s'identifier. Toutefois, pour consulter un profil plus complet, il faut s'identifier.

Les bibliothèques: l'impact des outils du web 2.0

Confrontées à des publics issus de la "génération Google", les bibliothèques ont présenté des applications utilisant YouTube, Second Life, Facebook ou des développements autour des OPAC. Ces derniers sont beaucoup plus proches de ce que proposent depuis longtemps déjà des sites comme Amazon. L'idée est d'aller chercher leurs usagers là où ils se trouvent en leur offrant des applications utiles à leurs besoins. Comme exemple, on peut retenir des présentations des événements de la bibliothèque sur YouTube ou de l'équipe des bibliothécaires (6). La présentation de l'actualité de la bibliothèque sous forme vidéo prend du temps mais semble rencontrer un grand succès. D'autres ont choisi ce moyen pour présenter tous les services de la bibliothèque ou de ses ressources. La British Library a engagé une personnalité connue du public pour cette présentation.

Les OPAC évoluent également en fonction de ces nouveaux outils. La recherche dans les catalogues se transforme et intègre des suggestions orthographiques (did you mean?) à l'instar de Google, des conseils de lectures (ceux qui ont emprunté tel document ont également emprunté tel autre) comme le proposent de nombreux services commerciaux (ITunes, Amazon, etc.). Tout est fait pour encourager la serendipité. Les lecteurs peuvent ajouter des commentaires, classer les documents selon leurs préférences. La recherche visuelle permet de voir quels sont les termes les plus utilisés et l'on peut les mettre en relation avec les emprunts.

Les entreprises 2.0 : knowledge management, rseaux sociaux et intelligence collective

Les jeunes collaborateurs engagés dans les entreprises arrivent avec d'autres méthodes de travail et une grande pratique des réseaux sociaux. Il est donc difficile de leur demander d'utiliser l'e-mail pour travailler sur des projets ! Tant IBM que Microsoft ont intégré depuis déjà plusieurs années le web 2.0 dans leur manière de travailler. Les blogs sont utilisés pour communiquer tant à l'interne qu'à l'externe. Ils permettent également de documenter et organiser son propre travail. Le blog produit parfois des connexions inattendues : des personnes qui ne se connaissent pas entrent en communication et partagent des savoirs. Les employés peuvent mettre leurs photos, ajouter des données (tags) et l'on peut ainsi savoir qui est expert dans quels domaines. Chez IBM, des conférences sont organisées sur Second Life permettant ainsi à tout le monde d'y assister. Ces entreprises créent des mondes virtuels pour s'initier à de nouvelles techniques, rencontrer des personnes ou partager des contenus. Tous les conférenciers ont insisté sur l'importance de distinguer les espaces publics et privés afin de protéger les données sensibles. Le succès de ces applications et de leur utilisation importante dans certaines organisations est totalement dépendant du temps dont dispose le collaborateur pour intégrer ces nouvelles pratiques dans son travail. Certains managers l'ont compris et les conférenciers ont insisté sur cet aspect important.

L’exposition professionnelle : reprer les nouveauts

Pour conclure, quelques mots sur l’exposition professionnelle. Elle rassemble plus de 250 exposants provenant de différentes sphères professionnelles (fournisseur de contenu, gestion de contenus, associations, etc). Elle offre une très belle vitrine à ces exposants qui rencontrent les milliers de visiteurs présents durant ces trois jours. Enfin, une centaine de séminaires gratuits permet de découvrir de nouvelles interfaces de bases de données, d’apprendre des techniques de recherche sur le web ou d’identifier les compétences des professionnels de demain.

Si cette édition 2007 a peu évoqué le web 3.0 voire 4.0, il semble certain que la prochaine conférence de 2008 (7) abordera de manière plus approfondie ces thématiques. Le rendez-vous est fixé du 2 au 4 décembre à Londres.

Notes

(1)http://www.wikia.com/wiki/Wikia

(4)http://www.nytimes.com/imagepages/2005/10/10/opinion/1010opart.html

(6)Lea bibliothèque du Williams College prsentent son quipe – The L-Team – sur YouTube à l'adresse : http://www.youtube.com/watch?v=YwCUtpbUWgk

Une enquête qualitative auprès des publics de BiblioSciences à l’Université de Genève

Ressi — 30 novembre 2007

Florence Muet, Haute Ecole de Gestion, Genève

Céline Bui, diplômée Haute Ecole de Gestion, Genève en Information documentaire

Susanne Lehner, diplômée Haute Ecole de Gestion, Genève en Information documentaire

Nadia Moresi, diplômée Haute Ecole de Gestion, Genève en Information documentaire.

Résumé

Dire que, dans l’univers de la documentation spécialisée, les bibliothèques académiques vivent aujourd’hui une période de transition relève aujourd’hui presque du lieu commun. Un faisceau d’évolutions bouleverse en effet, comme pour d’autres types de services d’information, leur environnement et leurs repères. L’avènement de la documentation numérique modifie en profondeur le métier des bibliothèques, qui passe d’une logique de traitement bibliothéconomique et de conservation de collections à une logique de gestion des accès à des ressources informationnelles multiformes. Le bouleversement vient aussi, et peut-être surtout, des utilisateurs, dont les pratiques documentaires évoluent face à une masse d’informations et de documents numériques directement accessibles, par l’intermédiaire ou non de la bibliothèque. Dans ce contexte, les bibliothèques universitaires sont placées devant l’obligation d’une réflexion sur l’évolution de leur offre de service et de leur positionnement.

L’objectif de cette courte communication est de contribuer à la réflexion sur cette évolution. Il présente les résultats d’une étude qualitative auprès du public potentiel de bibliothèques universitaires, dans le cadre d’un Travail de Diplôme de fin d’études au sein du département Information documentaire de la Haute Ecole de Gestion de Genève. Au-delà de l’objectif de valorisation du travail fait par des étudiantes dans le cadre de leur formation en information – documentation, la présentation de ces résultats, mis en perspective avec quelques autres enquêtes publiées, donne l’opportunité de dresser quelques pistes sur les axes de structuration possibles de l’offre de services des bibliothèques universitaires.

Une enquête qualitative auprès des publics de Bibliosciences de l’Uni Genève

La Faculté des Sciences de l’Université de Genève comprend six sections (Biologie, Chimie, Mathématiques, Physique, Sciences Pharmaceutiques, Sciences de la Terre) et deux départements (Astronomie et Informatique). Elle dispose de sept bibliothèques principalement situées dans Genève : Anthropologie et écologie (Département de Biologie) ; Centre universitaire informatique ; Mathématiques ; Observatoire ; Physique ; Sciences de la Terre ; Sciences II (Biologie, Chimie, Sciences Pharmaceutiques). Ces sept bibliothèques proposent une collection d'environ 300'000 volumes, plus de 1'300 journaux spécialisés, ainsi que de la documentation électronique, gérés par une vingtaine de professionnels. Comme d’autres bibliothèques académiques, elles ont pour mission principale de mettre à disposition des membres de la communauté universitaire la documentation scientifique et technique nécessaire à l’enseignement et à la recherche effectués au sein de l’Université. Le gros de leurs utilisateurs est composé par les membres de la Faculté (étudiants, assistants, professeurs). Le réseau interne constitué par ces sept bibliothèques est aujourd’hui très hétérogène, tant au niveau des budgets que des locaux ou du personnel. Une fonction de coordination a été mise en place (avec la création d’une nouvelle appellation pour l’ensemble des bibliothèques : Bibliosciences), dans la perspective d’une harmonisation progressive de l’offre faite aux utilisateurs. Une réflexion globale est donc engagée sur les évolutions nécessaires de cette offre de service.

C’est dans ce contexte qu’une enquête a été menée entre juin et septembre 2006 par trois étudiantes du département Information documentaire de la HEG Genève, dans le cadre de leur Travail de Diplôme, sous la responsabilité de Florence Muet, professeure à la HEG Genève et d’Anne Christine Robert, coordinatrice de Bibliosciences. L’objectif de l’étude était d’appréhender de façon exploratoire (aucune enquête n’ayant jamais été réalisée dans ce lieu) les pratiques et les comportements documentaires de la communauté desservie par ces bibliothèques universitaires, soit les enseignants et les étudiants. Ce parti pris méthodologique de se centrer sur les pratiques des publics cibles ainsi que sur leur vision des services que devrait proposer une bibliothèque universitaire, et ce dans une logique qualitative (sous la forme d’entretiens semi-directifs en face-à-face), diffère de la pratique plus souvent répandue d’enquêtes d’usages et/ou de satisfaction sous forme d’enquête par questionnaire en sortie de bibliothèque (Renoult, 2006). Au total, une soixantaine de personnes ont été interrogées, dont 18 professeurs, 12 maîtres d’enseignement et de recherche, 14 assistants, 2 chercheurs et 13 étudiants (ces derniers ont été plus difficiles à toucher du fait de la période de réalisation de l’enquête, contrainte par le calendrier du Travail de Diplôme).

Le guide d’entretien proposait un échange autour de quatre principales thématiques, autour desquels nous organiserons la présentation des principaux résultats de l’enquête :

- Les habitudes et lieux privilégiés de travail;

- Les pratiques documentaires personnelles ainsi que la perception des enseignants et des étudiants sur leur propre compétence en matière de recherche d’information;

- L’usage de la bibliothèque et son intégration dans les pratiques personnelles;

- La définition personnelle de la bibliothèque idéale.

Les lieux et les rythmes de travail

Les entretiens montrent la forte mobilité des enseignants mais aussi des étudiants dans leur travail, mobilité dans laquelle la bibliothèque universitaire est repérée comme un des points de chute possibles. Même si des tendances se profilent, il faut noter également la diversité des pratiques, notamment liée aux conditions matérielles de travail disponibles pour les individus.

Les professeurs et assistants possèdent généralement leur propre bureau, salle de travail ou laboratoire. Ils préfèrent effectuer les recherches, lire de la documentation et analyser des données à partir de ce lieu, équipé de tout ce dont ils ont besoin pour leurs activités de recherche. La bibliothèque n’est donc pas utilisée en tant que lieu de travail, mais constitue essentiellement un espace d’accès à l’information papier. « Depuis que l’on trouve pratiquement tout en ligne, il n’y a plus besoin de se déplacer physiquement », déclare un professeur de Physique. « Pour ma part, j’utilise virtuellement la bibliothèque », indique un autre. Cette tendance est générale. Toutefois, certains déclarent se rendre encore occasionnellement sur place afin de consulter et emprunter des ouvrages pour la préparation de leurs cours. « C’est plus pratique d’avoir les livres sur place et comme cela, je n’ai pas besoin de les trimbaler dans mon bureau ! » affirme un physicien. Les enseignants se déplacent énormément pour effectuer leurs activités et travaillent par conséquent souvent ailleurs, voire à l’étranger. Cette mobilité n’a pas véritablement d’impact sur le recours à la littérature scientifique, car ils peuvent accéder aux ressources documentaires de l’université grâce à un accès sécurisé. Dans leurs déplacements, ils peuvent aussi parfois utiliser les bibliothèques locales pour trouver de la documentation.

Les étudiants viennent pour leur majorité utiliser l’espace physique des différentes bibliothèques pour travailler. Bien que certains étudient en priorité chez eux, beaucoup évoquent la distraction à leur domicile : « Je n’arrive pas à travailler chez moi. Il y a le téléphone qui sonne ou je suis souvent tenté de faire autre chose » explique un étudiant. Du coup, « la bibliothèque représente le lieu d’étude par excellence », selon une étudiante en Physique. Les étudiants apprécient le fait de pouvoir venir travailler individuellement à la bibliothèque (ils peuvent même venir avec leur ordinateur portable personnel) mais aussi de pouvoir y retrouver d’autres étudiants. La recherche de contact avec d’autres et le sentiment de solidarité sont ainsi souvent invoqués : « on aime bien se retrouver pour travailler et réviser ensemble… en plus, on a tous les livres sur place». Les périodes d’examens voient également un afflux d’étudiants à la bibliothèque. A l’inverse, on trouvera quelques étudiants qui préfèrent étudier à la maison pour des raisons d’habitude ou parce que la bibliothèque ne leur semble pas assez accueillante (trop bruyante ; pas de véritable salle de lecture).

Le travail à la maison est lié à l’équipement informatique sur place (ordinateur personnel, accès Internet haut débit et imprimante). C’est fréquemment le cas pour les enseignants, qui apprécient également l’isolement possible : « Dans mon bureau, je me fais sans cesse interrompre par le téléphone, des étudiants viennent pour me poser des questions… quand j’ai besoin de calme, je préfère travailler chez moi ». Même si la plupart du personnel enseignant pris en compte affirme ne pas aimer travailler à la maison pour des raisons variées (temps à consacrer à la famille, trop de distractions, etc.), presque tous sont obligés de le faire, le temps à disposition pendant la journée étant parfois insuffisant pour finaliser leurs tâches (lecture et rédaction d’articles, analyse de données ou préparation de cours). En revanche, de manière générale, les étudiants partagent leur temps de travail entre la maison et d’autres endroits, notamment les bibliothèques.

Certains étudiants utilisent plusieurs bibliothèques, celle de leur faculté mais aussi d’autres. Les arguments avancés concernent autant la recherche d’un confort de travail meilleur que la possibilité d’accéder à des collections connexes. On remarquera cependant que plus la bibliothèque est perçue comme bien fournie en ressources documentaires, moins le recours à d’autres bibliothèques est fréquent. Par contre, la qualité du confort de travail devient un critère premier dans les périodes de révision d’examen.

On le voit donc, la bibliothèque n’est plus, et de loin, le seul lieu physique d’accès aux informations et à la littérature scientifique. Les technologies Internet permettent une mobilité des enseignants et des étudiants, mobilité dont ils usent fortement. La tendance est générale. Une étude américaine récente montre que 41,5% de la population académique travaille le plus souvent hors du campus (Friedlander, 2002). Le constat de la forte baisse de la fréquentation des bibliothèques universitaires par les enseignants et les chercheurs est général (Van Dooren, 2006). Une autre enquête auprès de publics étudiants montre en fait deux profils : les assidus, qui fréquentent très régulièrement la bibliothèque pour y travailler sur leurs notes mais aussi exploiter les collections ; et ceux qui utilisent la bibliothèque à distance et ne font qu’y passer pour emprunter voire y séjourner un temps court pour consulter (Maresca, 2005).

Les pratiques documentaires

Les types de documents utilisés

Les articles scientifiques électroniques sont les documents les plus sollicités par les professeurs et assistants interrogés, qui les ont tous cités comme source principale pour la recherche. L’accès aux articles de revues électroniques permet aux enseignants de suivre rapidement l’évolution de leur domaine. Le recours à ce type de document est donc très fréquent pour eux, voire quotidien. Les monographies viennent en second lieu et sont surtout utilisées pour rappeler les connaissances de base ou comme références pour la préparation des cours. Viennent ensuite les actes de conférence. Selon les domaines, certains peuvent avoir recours à d’autres types de documents, par exemple des documents iconographiques ou audiovisuels.

Généralement, les enseignants préfèrent rechercher et effectuer une lecture rapide à l’écran pour des questions d’efficacité afin d’évaluer le contenu du document. Certains professeurs n’aiment pas lire sur écran et impriment systématiquement, le support papier étant plus confortable pour la lecture. D’autres repèrent le titre, lisent l’introduction, l’abstract et la conclusion, puis impriment si nécessaire. Le support papier est donc privilégié pour la lecture approfondie pour des raisons de confort mais aussi pour son côté pratique : il a encore l’avantage d’être transportable et permet de faire des annotations (par exemple l’attribution de mots-clés personnels), des comparaisons, de surligner et reste par conséquent un support de travail très apprécié. Un seul enseignant dit lire à l’écran et utilise pour cela Adobe 7, qui permet de faire directement des annotations.

De leur côté, les étudiants recherchent en priorité les monographies citées dans les bibliographies données par leurs professeurs (dont la valeur prescriptive a déjà été montrée, voir Després-Lonnet et al. 2006). Il s’agit surtout d’ouvrages et de manuels de base, qu’ils privilégient parce qu’il s’agit de document très structurés. La lecture d’un chapitre est généralement préférée à une lecture intégrale de l’ouvrage. Les étudiants préfèrent aller chercher les livres à la bibliothèque, éventuellement les feuilleter avant de les emprunter pour pouvoir les lire ailleurs, notamment à la maison. Ils effectuent aussi souvent des photocopies de parties intéressantes, avec une pratique d’annotation personnelle très répandue. Les articles sont recherchés plus occasionnellement, notamment pour des séminaires et les travaux de fin d’étude. Le reste du temps, les étudiants se basent essentiellement sur les polycopiés distribués par les professeurs pour préparer leurs examens : « Ils sont bien faits, je n’ai donc pas besoin de chercher d’autres informations », déclare un étudiant en Physique. De ce fait, ils connaissent peu les ressources en ligne (périodiques électroniques) proposées par la Faculté des Sciences et une minorité les utilise. La prédominance des polycopies et des ouvrages comme source documentaire première des étudiants a déjà été montrée par des enquêtes plus vastes. Par exemple, un étudiant de sciences humaines de l’Université Paris 4 passe en moyenne deux heures par jour de lecture sur ses polycopiés et notes de cours et autant sur des livres (Singly, 2005).

Il est intéressant de relever que la plupart des personnes interviewées conserve les documents lus, en essayant de suivre une certaine rigueur dans leur classement personnel. Pratiquement tous les étudiants classent ces copies personnelles par cours, alors que les professeurs et assistants semblent plutôt les différencier par thème. L’archivage se fait principalement sous forme papier. L’enregistrement des articles sous forme électronique se répand cependant de plus en plus, souvent d’ailleurs en complément du document papier. Les articles sont enregistrés en format PDF dans des dossiers sous un répertoire personnel. Une minorité de personnes utilise une version étendue d’Acrobate Reader (version PDF Maker) ou un logiciel de gestion de bibliographie comme Endnote ou Reference Manager pour ce type d’archivage. Certains professeurs enregistrent dans un dossier commun les articles électroniques intéressants pour les mettre à disposition du groupe de recherche ou des collègues. On notera aussi que la quasi totalité des enseignants possède une collection personnelle de livres, dont l’ampleur varie beaucoup en fonction du statut et du département de rattachement (dans certains domaines, par exemple en mathématiques, le prix des ouvrages est souvent exorbitant et rend plus difficile une acquisition personnelle). De manière globale, les ouvrages achetés constituent une référence de base dans le domaine de recherche. Ils sont acquis indépendamment du fait que la bibliothèque les possède ou non, les enseignants mettant en avant le besoin d’avoir ces ouvrages sous la main et ce à long terme.

Les sources d’information utilisées

Les professeurs, chercheurs et assistants préfèrent rechercher leur documentation dans les bases de données scientifiques généralistes (ScienceDirect, Web of Science, etc.) ou spécifiques à leur domaine d’activité (par exemple Chemical Abstracts pour la chimie ou MathScinet pour les mathématiques). Très peu d’étudiants consultent régulièrement ce type de source d’information. Bien qu’ils aient la possibilité de découvrir les bases de données relatives à leur domaine en naviguant sur le site web des bibliothèques, ceux qui les connaissent ont découvert ces sources surtout par le bouche-à-oreille entre eux ou dans certains cas grâce aux cours de formations dispensés par les bibliothécaires ou à leurs professeurs.

Certains professeurs et quelques très rares étudiants disent rechercher assez régulièrement des articles dans le catalogue des bibliothèques, sur le portail de périodiques suisses (PSP) ou dans le catalogue collectif suisse des publications en série « RP » (qui n’est pourtant plus actualisé depuis 2002) pour la recherche de documents anciens. Pour la recherche de livres, ils choisissent de consulter le catalogue des bibliothèques de la Faculté, intégré dans le catalogue collectif du réseau documentaire romand RERO. La consultation des catalogues d’autres bibliothèques semble rare. Un seul professeur indique par exemple utiliser de temps en temps le catalogue collectif NEBIS (Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz) ou le site web de la Bibliothèque Nationale de France.

Si la plupart des enseignants semble relativement à l’aise avec la recherche dans les catalogues, ce n’est pas du tout le cas pour l’ensemble des étudiants, dont certains ignorent leur existence ou en ont « juste entendu parler ». Un étudiant parmi d’autres précise : « Quand j’ai besoin d’un livre, je vais me promener dans les rayons. Je sais où se trouve le domaine qui m’intéresse. Si je ne trouve pas, je demande aux bibliothécaires ! ». Généralement, les étudiants repèrent les rayons d’ouvrages relatifs à leur domaine d’étude lors de leur première visite à la bibliothèque ou demandent au personnel de lui indiquer où se trouve ce dont ils ont besoin. Par la suite, ils se rendent directement au rayon correspondant. Au niveau des recherches, on peut constater que très peu de personnes connaissent les fonctions de recherches avancées dans RERO.

Notons aussi que le réseau est très actif dans le milieu scientifique : les chercheurs se transmettent les sources et les références entre eux. Deux maîtres d’enseignement et de recherche déclarent avoir installé un système d’alerte personnalisé sur leur profil afin d’être informés régulièrement des actualités du domaine.

Pour les recherches d’informations plus générales, Google est cité par quasiment tous. Ils se servent de Google surtout quand:

- Ils n’ont pas d’informations précises sur un sujet afin de se faire une idée de base et cherchent ainsi à cibler le domaine de recherche;

- Quand ils ont besoin d’une petite information rapide et simple, notamment la recherche d’une définition sur un dictionnaire en ligne;

- Pour la recherche d’informations génériques, comme par exemple celles figurant sur le site Internet d’un chercheur (ex. bibliographie).

Google Scholar est utilisé par quelques professeurs qui le préfèrent à sa version standard : ils trouvent les résultats beaucoup plus ciblés et s’en déclarent très satisfaits. Cet outil a également été cité par quelques rares étudiants (la majorité d’entre eux ne connaît pas l’outil), tout aussi satisfaits quant aux résultats. Cependant, l’un d’entre eux avoue tout de même « ne pas trop comprendre comment ça marche ».

L’usage de la bibliothèque et de ses services

Un autre thème de l’enquête concernait l’usage de la bibliothèque et sa place dans les pratiques documentaires des enseignants et des étudiants. Le niveau de fréquentation des bibliothèques diffère en fonction des différents départements. Cela peut dépendre du fait que des usagers d’un domaine spécifique ont plus besoin de s’y rendre régulièrement que d’autres, comme par exemple en Mathématiques, où la bibliothèque constitue un outil de travail quotidien et indispensable pour les chercheurs.

En général, les individus interrogés vont à la bibliothèque selon leurs besoins ou leur emploi du temps. Leur taux de fréquentation ne dépend donc pas de facteurs internes à la bibliothèque (par exemple trop de monde). En revanche, le type d’utilisation des bibliothèques varie relativement peu au sein des différents départements. Les activités les plus pratiquées dans les sept bibliothèques sont pratiquement les mêmes : la consultation rapide, l’emprunt et le travail sur place.

Trois usages principaux de la bibliothèque ressortent de l’enquête:

- La consultation rapide sur place et l’emprunt des documents sélectionnés. Une pratique assez commune est celle de se promener entre les rayons pour feuilleter des ouvrages. Les ouvrages retenus sont ensuite le plus souvent empruntés. De manière globale, les usagers connaissent assez bien les ouvrages relatifs à leur domaine et ont une connaissance plus générale de l’intégralité de la collection. Ils vont chercher les livres directement au rayon correspondant. Les personnes qui semblent bien connaître le contenu global des bibliothèques sont à la Faculté depuis relativement longtemps et savent où se trouvent les ouvrages à force d’en emprunter. D’autres affirment mieux connaître les nouveautés ou l’actualité relative aux périodiques. Le fait que les bibliothèques de Physique et de l’Observatoire soient petites facilite aussi la connaissance du contenu.

- La consultation d’ouvrages et de revues sur place sans emprunt, qui est presque toujours le fait des enseignants.

- Le travail sur place avec des documents et outils personnels, essentiellement par les étudiants.

- On voit donc que, de manière générale, outre la zone de travail évoquée précédemment, la zone de stockage des bibliothèques reste bien utilisée par les usagers. La plupart viennent repérer les ouvrages intéressants, voir s’il y a des nouveautés ou chercher des livres dont ils possédaient la référence. Le guichet de prêt est également très sollicité par les utilisateurs pour des raisons liées au prêt des ouvrages ou à la demande de renseignements. D’autres usages de la bibliothèque sont mis en avant :

- Commander des articles : c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les professeurs se rendent à la bibliothèque. Cette activité a été citée par l’ensemble des professeurs, chercheurs et assistants.

- Proposer des nouvelles acquisitions : pratiquement tous les enseignants se rendent à la bibliothèque pour soumettre leurs propositions ou envoient leurs demandes par courrier électronique au bibliothécaire. En revanche, les étudiants effectuent moins de propositions d’achat soit parce qu’ils n’ont pas la possibilité de le faire dans certaines bibliothèques, soit parce qu’ils ignorent cette opportunité.

- Demander des renseignements : bien qu’aucune bibliothèque ne dispose de service de référence à proprement parler, plus de la moitié des usagers vient régulièrement ou occasionnellement demander des renseignements aux bibliothécaires. Généralement, les questions des enseignants sont plutôt relatives à l’accès aux ressources électroniques alors que celles des étudiants concernent essentiellement la recherche d’ouvrages.

- Faire des photocopies : cette activité est plus particulièrement citée par les assistants et les étudiants. En Pharmacie, certains y vont aussi pour imprimer des posters, car la bibliothèque de Sciences II possède une imprimante couleur.

- Effectuer des recherches bibliographiques : en plus des recherches électroniques, qui peuvent être faites aussi à distance, la plupart des usagers interrogés effectue aussi de temps en temps des recherches bibliographiques de livres ou d’articles dans des revues sur format papier. Les professeurs cherchent plutôt des monographies spécialisées ou des articles ; les étudiants des livres mentionnés dans les bibliographies distribuées par les professeurs ;

La plupart des usagers interrogés connaît les services de prêt, de prêt inter bibliothèques et de renseignements. Ces trois services sont d’ailleurs ceux qui sont les plus utilisés. Les personnes ne fréquentant pas d’autres bibliothèques ont notamment souvent recours au prêt inter bibliothèques.

On remarque donc que ce sont principalement les services de base, « traditionnels », des bibliothèques, qui sont utilisés. Ainsi, la majorité des professeurs et quelques étudiants sondés connaissent l’existence des cours de formation à la recherche documentaire par bouche-à-oreille, mais un seul étudiant de la section de Chimie en a suivi un. D’autres professeurs savent qu’il existe un service d’alerte qui peut les informer par mail des nouvelles acquisitions de la bibliothèque. Malgré la connaissance de l’existence de ce service, un grand nombre de professeurs néglige ces mails d’avertissement. Ce recours principal aux services de base est aussi mentionné dans d’autres études. Par exemple, une enquête auprès des étudiants de la bibliothèque de l’Université Paris X montre également le poids dominant de la consultation sur place et de l’emprunt des ouvrages et la méconnaissance globale des ressources numériques proposées : plus de la moitié des étudiants utilise les ressources papier de la bibliothèque mais seulement un sur dix consulte les périodiques électroniques (Dupuy, 2006). Une étude récente faite auprès du public étudiant de la bibliothèque de l’Université Paris 8 apporte un éclairage plus précis sur les usages sur place de la bibliothèque. Basée sur un volume important de réponses, elle a permis l’identification statistique de trois principaux profils d’usagers : ceux qui utilisent principalement la bibliothèque comme lieu de travail (50%) ; ceux qui utilisent quasi uniquement le service de prêt (23%) ; et enfin, les gros utilisateurs, qui exploitent l’ensemble de la palette des services proposés (23%) (MV2 Conseil, 2007).

La bibliothèque idéale

Enfin, enseignants et étudiants ont été interrogés de façon très ouverte sur leur vision de la bibliothèque idéale. Pour tous, cette bibliothèque devrait d’abord être confortable et disposer d’un bon équipement ; de places de travail en nombre suffisant avec des tables assez grandes et des chaises confortables ; d’une température adéquate (ni trop chaud l’été ni trop froid l’hiver) ; d’une bonne luminosité. Bien sur, elle doit aussi mettre à disposition des ordinateurs avec accès à Internet, des prises électriques pour les portables et un accès Wifi. Cette bibliothèque devrait également être un endroit calme, convivial et spacieux, où décoration, couleurs et plantes apportent une touche de bien-être.

Un nombre non négligeable de chercheurs et d’étudiants voudrait que la bibliothèque devienne également un lieu de détente avec la présence de canapés pour pouvoir se relaxer par moments, la possibilité de se restaurer (avec par exemple la création d’une cafétéria au centre de la bibliothèque) ou la présence de livres « loisirs » (par exemple des bandes dessinées).

Certains chercheurs souhaiteraient aussi que la bibliothèque ne soit pas qu’un lieu de passage et de consultation, mais au contraire un lieu de rencontre, de renseignements et d’enseignement. Afin de favoriser l’échange et en même temps la tranquillité, quelques personnes suggèrent la création d’espaces cloisonnés pour pouvoir parler sans déranger les autres (par exemple des box fermés pour le travail en groupe) et des coins calmes pour travailler.

Tout le monde voudrait un classement simple des livres, un système d’indexation et de cotation lui aussi simple, clair, efficace afin de retrouver les livres facilement. Les personnes rencontrées semblent insister sur la mise en place d’un « endroit fait pour les gens et non pas pour les livres ».

Souvent, les personnes évoquent aussi le fait que leur bibliothèque idéale devrait bénéficier de moyens financiers suffisants, voire élevés, afin d’acheter le plus d’ouvrages possible et d’assurer les abonnements aux revues électroniques. Les usagers interviewés souhaiteraient ainsi disposer sur place de collections complètes (« pas de trous », acquisition de livres à double, etc.), à jour et surtout en libre accès. Ils aimeraient également avoir accès aux archives des périodiques électroniques antérieurs à 1996. Quelques chercheurs sondés proposent de mieux mettre en valeur les ouvrages anciens. La bibliothèque idéale devrait également avoir beaucoup de personnel et des horaires d’ouverture plus étendus. Certains souhaiteraient même avoir un accès permanent, même en l’absence de personnel, afin de travailler quand ils le souhaitent avec les outils de la bibliothèque.

Dans le même sens, on met l’accent sur le fait que la bibliothèque idéale devrait être virtuelle et en réseau avec un accès permanent aux documents. La numérisation de toute la collection (scannage de livres) et l’archivage à long terme des revues électroniques deviendrait nécessaire afin de gagner du temps dans les recherches. L’accès aux bases de données est également évoqué, mais avec des interfaces de recherche plus simples. A l’inverse, d’autres ne voudraient surtout pas d’une bibliothèque uniquement numérique : les ouvrages sur papier et les périodiques électroniques devraient selon eux coexister, du fait de leur complémentarité.

Les personnes consultées semblent aussi attribuer beaucoup d’importance à la mise à disposition d’un service de revue de presse (certains évoquent l’idée d’un « coin actualité »), de services d’alerte personnalisés et enfin au fait d’avoir la possibilité d’effectuer le prêt de manière automatique (introduction de puces dans les livres). Ils imaginent également avoir à disposition un prêt inter - bibliothèques et un service de référence performants (notamment un personnel qui les aide en ligne dans leurs recherches bibliographiques). Quelques chercheurs aimeraient aussi que leur bibliothèque idéale ait un site Internet qui soit convivial et facile d’utilisation et depuis lequel on puisse transmettre des vidéoconférences. D’autres suggestions sont également faites sur l’aide à apporter aux utilisateurs : la mise à disposition de modes d’emplois (par exemple : comment rechercher un livre) mais aussi l’organisation de recherches bibliographiques assistées à la bibliothèque ou encore la réalisation de bibliographies pendant les heures de cours.

Pistes pour une structuration de l’offre de service en bibliothèque académique ?

Bien que menée sur un petit nombre de personnes, l’enquête qualitative réalisée auprès des publics cibles de Bibliosciences pointe des pratiques et des comportements documentaires soulevés également par d’autres enquêtes (dont nous avons cité quelques unes) : l’importance de la bibliothèque comme lieu de travail pour les étudiants ; le recours aux ressources numériques à distance principalement par les enseignants et les chercheurs ; l’usage premier des services sur place dits traditionnels comme le prêt ou la consultation ; etc. L’interrogation ouverte sur la bibliothèque idéale montre différents axes d’attentes de la part de la communauté académique : autour du confort et des conditions d’accès au lieu ; autour de l’offre documentaire (pour laquelle on pourra cependant constater que les attentes énoncées diffèrent parfois des pratiques : on voudrait l’accès à tous les périodiques électroniques, mais, dans la réalité, pour certains types de public, on les consulte assez peu fréquemment) ; et enfin autour des services proposés par les bibliothèques à leur public. Ce résultat nous semble susceptible d’aider à dresser une cartographie possible de l’offre de service en bibliothèque académique autour de trois axes.

Un espace de travail et de rencontre

La question de la baisse de fréquentation physique des bibliothèques académiques, au profit d’un usage à distance des ressources numériques mises à disposition, revient actuellement comme un leitmotiv dans les revues et les colloques professionnels (certaines études amèneraient cependant à relativiser ce constat : une enquête d’ampleur menée auprès des publics étudiants des bibliothèques universitaires de Paris montrait que, en 2003, encore 67% des étudiants fréquentaient régulièrement leur bibliothèque universitaire. Renoult, 2004 ; dans l’enquête menée à Paris 8, on voit que la moitié des étudiants a encore un usage sur place documentaire de la bibliothèque, MV2 Conseil, 2007). Face à ce constat, une première posture serait de mettre résolument l’accent sur les services à distance proposés par la bibliothèque et de désinvestir les services rendus sur place. Or, les différentes études disponibles, dont celle présentée ici, montrent bien l’importance pour les étudiants de la bibliothèque comme lieu de travail et de socialité (d’autres études montrent également la valeur symbolique que revêt la bibliothèque universitaire pour les enseignants, comme lieu de conservation du savoir). Une approche opposée vise alors à revaloriser la bibliothèque comme point d’attache pour la communauté académique, dans une fonction de centre de ressources mais aussi de lieu de vie universitaire. Des projets se développent ainsi autour de la notion de Learning Center, engagée de façon précursive par la Hallam University de Sheffield (Jeapes, 1996). On donnera ici l’exemple plus proche du projet conduit par l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Ce projet, qui inclut une ambition architecturale forte, consiste à intégrer la bibliothèque dans ses fonctions traditionnelles (accès aux collections papier ou numériques, consultation, prêt, orientation et référence) dans un espace ouvert et modulable plus vaste, incluant aussi une proposition de services (cafeteria, restaurant), une proposition éducative (zones de travail, laboratoire de langues, etc.) et une proposition culturelle (zone d’exposition, de conférences ou de spectacles). Selon les porteurs du projet, la bibliothèque est ainsi repensée dans une logique de création « d’expérience sensible », avec trois missions : « placer ses collections au milieu d’un complexe de vie et de socialisation ; satisfaire les besoins physiologiques de la communauté (détente, alimentation, consommation) ; mettre en scène le savoir de manière spectaculaire » (Aymonin, 2005). Cette tendance s’inscrit dans un mouvement plus global de « re-enchantement des lieux de consommation » qui (re)met en avant la place de la médiation humaine (Ferchaud, 2003).

L’accès assisté 24/7 aux ressources

Le corollaire de la baisse de fréquentation physique est le développement de l’accès à distance aux ressources proposées via la bibliothèque. Là encore, il faudrait peut-être relativiser le propos. L’étude menée auprès des enseignants et étudiants de la Faculté des Sciences a montré que l’usage des périodiques électroniques est essentiellement le fait des enseignants ; et que les bases de données sont très peu connues et utilisées. D’autres observateurs font le même constat : « la faiblesse du taux d’utilisation des outils informatisés en BU est un fait attesté, et, disons-le, compte tenu des enjeux humains et financiers, problématique… » (Renoult, 2006). Un des enjeux clés est celui de la facilité de l’accès à ces ressources. Une étude américaine récente sur l’utilisation des bibliothèques académiques par les chercheurs montre bien que ceux-ci privilégient un accès immédiat à l’information et n’acceptent plus de passer beaucoup de temps en recherche documentaire (Research information network, 2007). Au-delà de la constitution de l’offre documentaire à distance, dont il faut gérer la qualité et la pertinence (et ce le plus souvent dans un contexte de tension budgétaire), trois dimensions de l’offre de service des bibliothèques académiques semblent importantes.

- La garantie de l’accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux ressources numériques gérées par la bibliothèque pour sa communauté d’utilisateurs, où que soit situés physiquement ceux-ci, donc dans une logique d’extranet avec des accès sécurisés. C’est par exemple déjà le cas pour les enseignants de la Faculté des Sciences de l’Uni Genève, qui disposent du système VPN (Virtual Private Network).

- La formation à la recherche et à l’utilisation de ce type de ressource. Pour beaucoup, le développement de cette fonction pédagogique, dans une perspective d’enracinement d’une culture et d’une maîtrise de l’information (Information literacy) devient aujourd’hui une des missions essentielles des bibliothèques académiques.

- L’assistance aux utilisateurs. Dans ce domaine, les bibliothèques investissent aujourd’hui fortement autour des services de référence en ligne (Nguyen, 2006), notamment devant le constat général de la chute des demandes pour les services de références sur place. Pour certains, cependant, il faut sortir de cette logique. Elle est basée sur l’idée selon laquelle l’usager sollicite l’aide de la bibliothèque quand il en a besoin alors que toutes les études faites sur les pratiques montrent aujourd’hui le désir d’autonomie de l’utilisateur. Une autre approche peut se développer dans une logique d’accompagnement direct au niveau du réseau, dans une perspective en quelque sorte « éditoriale » : mettre plus de valeur ajoutée dans le catalogue, proposer des orientations dans les sources, développer les produits documentaires électroniques (Balin et al. 2005). Autrement dit, être dans une logique de « push » et non de « pull » de l’assistance documentaire. Une autre dimension de l’assistance concerne l’assistance technique. Certaines bibliothèques ont fait le constat que l’équipement individuel de l’utilisateur, à la fois en logiciels spécialisés et en compétences techniques pour utiliser ces logiciels, est souvent déficient et constitue un frein important à l’utilisation des ressources documentaires numériques. Il y a là un autre axe d’assistance à développer, à l’exemple de cette bibliothèque universitaire australienne qui a mis au point un kit de logiciels et d’outils utiles pour la recherche et le traitement documentaires diffusé sur cd-rom à l’ensemble des étudiants et de la faculté (Cavanagh, 2001).

Des services personnalisés à forte valeur ajoutée