Publiée une fois par année, la Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI) a pour but principal le développement scientifique de cette discipline en Suisse.

Présentation de la revue

Contenu du site

Se connecter

Publié par Ressi

Editorial n°4

Ressi — 9 octobre 2006

Editorial n°4

Voici la seconde livraison de l’année 2006. Fidèle aux buts qu’elle s’est fixés, notre Revue électronique suisse de science de l’information – RESSI – se veut une chambre d’écho aux travaux menés dans notre discipline.

Bien que la science de l’information reste discrète en Suisse, elle bénéficie de conditions favorables à son développement et à sa visibilité parmi les disciplines établies de longue date. Tout en ayant une forte dimension pratique – qui d’ailleurs se donne à voir dans cette livraison - elle assure pleinement sa fonction de traiter de manière théorique des questions documentaires soulevées dans la communauté professionnelle. Elle permet à ceux qui sont engagés dans l’action de transformer ces analyses en solutions aux problèmes qu’ils se posent, problèmes qui, à leur tour, peuvent être érigés en légitimes questions scientifiques.

Sous la rubrique Etudes et recherches, Céline Tissot nous montre l’intérêt d’évaluer un système de Records management. Ses réflexions constituent des pistes fort utiles pour mener à bien un tel projet. Les personnes qui s’interrogent sur la mise en place d’un programme de gestion de l’information au sein d’une institution, publique ou privée, liront cet article avec intérêt. Ensuite, Florent Dufaux se penche sur la problématique de la musique en ligne et nous propose une étude très fouillée sur un univers complexe. Secteur stratégique des bibliothèques de lecture publique, la musique se trouve au cœur de la « révolution numérique » et comme le souligne Florent Dufaux, reste à savoir la position que défendront les bibliothèques face aux offres de musique en ligne ?

Sous la rubrique Compte rendu d’expériences nous vous proposons la contribution de deux collègues du Maroc, Hanan Erhif et Lamyaa Belmekki. Travaillant pour l’Institut marocain de l’information scientifique et technique à Rabat, dans le service d’intelligence économique et d’aide à l’innovation, les deux auteurs nous relatent comment elles ont mis en œuvre un service de veille technologique destiné à servir les PMI/PME marocaines.

Sous la rubrique Evénements il est encore question d’intelligence économique avec une contribution collective de François Courvoisier, Jacqueline Deschamps et Françoise Simonot qui nous font un compte rendu de la 3ème Journée en Intelligence économique et veille stratégique qui a eu lieu le 15 juin 2006 à Besançon. Cette rencontre a rassemblé des professionnels, chefs d’entreprise et enseignants pour débattre de « L’information au service de l’innovation ». Comment, grâce à une veille stratégique, une entreprise peut innover, prendre en compte les attentes du marché ou encore choisir de bons canaux de distribution ? L’alternance d’exposés théoriques avec des témoignages de professionnels relatant des expériences de terrain, montrent la présence bien réelle d’une réflexion sur la veille stratégique au service de l’entreprise.

Sous la rubrique Ouvrages parus en science de l’information, Daniel Ducharme nous propose une recension de l’ouvrage présentant Troisième journée des archives.

Nous remercions les auteurs qui ont contribué à la parution de ce numéro. Nous remercions également les membres du Comité de lecture et la Haute école de gestion de Genève, qui soutient notre entreprise. Nous comptons sur vous, lecteurs, pour les prochaines parutions et attendons vos articles.

Le Comité de rédaction

Musique en ligne : la discothèque publique face à la médiathèque universelle?

Ressi — 9 octobre 2006

Florent Dufaux, Bibliothèque de la Cité, Genève

Résumé

La musique enregistrée est présente depuis de nombreuses années dans les collections des médiathèques de lecture publique.

Ces institutions ne peuvent ignorer le développement de la diffusion commerciale de musique sur Internet qui implique des questions importantes en termes de politique documentaire et d’adaptation aux besoins des usagers.

Cet article propose un tour d’horizon des offres commerciales existantes aujourd’hui ainsi que des services destinés spécifiquement aux bibliothèques. Il questionne sur la place que pourront prendre les bibliothèques de lecture publique dans ce nouveau marché.

Musique en ligne : la discothèque publique face à la médiathèque universelle?

1. Introduction

La musique possède une place privilégiée dans les médiathèques de lecture publique. Les travaux des discothécaires en ont fait l’un des premiers champs d’une approche multi-support.

Comme les autres domaines du savoir et de la culture, la musique vit depuis la fin des années nonante sa dématérialisation et l’apparition de modes de diffusion en ligne. Celui-ci représentera probablement l’un des principaux vecteurs de la « révolution numérique » des bibliothèques de lecture publique.

Les bibliothèques universitaires et scientifiques ont vécu cette révolution, il y a quelques années déjà, avec les périodiques. Des interrogations prégnantes restent, mais le document numérique est déjà parti intégrante des collections de ces bibliothèques.

Ce n’est pas le cas pour les bibliothèques de lecture publique. Si celles-ci peuvent s’appuyer sur les avancées de leurs consoeurs scientifiques sur les plans techniques et juridiques, il faut noter une différence de taille que représente le marché. Dans le domaine qui nous intéresse, celui des documents audiovisuels édités, les bibliothèques ne constituent pas un débouché important pour la grande majorité des éditeurs (les « majors » de la musique et du film).

La problématique de la musique en ligne se révèle complexe. Les technologies ont déjà quelques années, mais ce n’est que depuis deux ans environ que de véritables applications commerciales se développent.

La presse, généraliste ou spécialisée, se fait régulièrement l’écho des nouveaux services de musique en ligne lancés à grand renfort de marketing. Une vision d’ensemble y est par contre rare. Des comparatifs utiles existent, mais ils se limitent aux grandes plates-formes de vente (Mabon & Genoud, 2005). Nous avons trouvé assez peu de documents offrant un aperçu global de la problématique. On peut toutefois relever un excellent numéro de l’émission de la TSR « A bon entendeur » (Mariot, 2006).

Nous nous proposons donc d'effectuer ici un état de la question.

Nous ne ferons qu’évoquer ici les problèmes liés au téléchargement dit illégal. Cette question constitue certes la toile de fonds de nombre de débat autour de cette problématique, mais les bibliothèques ne peuvent bien entendu que se positionner du côté des offres légales. Nous verrons toutefois que ce phénomène influe sur les usages.

Nous commencerons donc par décrire l’émergence de ce marché légal, et verrons par la suite que « légal » ne signifie pas forcément payant.

Nous donnerons ensuite un aperçu des principaux formats informatiques. Nous nous pencherons sur les systèmes de gestion des droits mis en place pour contrôler les utilisations des fichiers et qui se révèlent finalement plus important que le format informatique de compression.

Nous examinerons les différentes applications qui découlent de ces technologies, en décrivant les systèmes de diffusion de musique en ligne dont nous avons connaissance, esquissant ainsi une typologie des sites. Force est d’admettre que celle-ci s’avérera forcément incomplète, puis rapidement obsolète, tant ce domaine semble évoluer rapidement.

A l’issue de ce tour d’horizon, il restera difficile de répondre à la question qui nous préoccupe, à savoir quelle peut être la place des médiathèques publiques dans cet univers. Nous tenterons d’examiner les différentes solutions existantes dans la perspective d’une bibliothèque publique, notamment par la grille de lecture qu’offre le concept de concurrence défini par D. Lahary (2005).

2. Apparition d’un marché de la musique en ligne

Le développement de l’échange de fichiers musicaux sur Internet, devenu un phénomène massif dès le début des années 2000, a été identifié par l’industrie musicale comme un facteur aggravant de la crise qu’elle traversait. Ses premières réactions ont été de combattre ce nouveau mode de diffusion, illégal en regard du droit d’auteur, sans toutefois proposer d’alternative.

Les solutions légales ont été longues à apparaître. Elles se développent fortement depuis 2004. Cela est dû à des facteurs concomitants :

- L'explosion de la vente d'appareils de lecture dédiés aux fichiers multimédia : baladeurs, lecteur CD/DVD capable de lire les formats compressés, orientation de l’ordinateur familial comme « multimédia center » relié à la télévision et à la chaîne hi-fi. On constate une très forte croissance de la vente de baladeurs : 10 Mio d’iPods (Apple) vendus dans le monde en 2005, dont 6 Mio en 2004 ! (Seydtaghia, 2005).

- L'augmentation des accès à Internet à « haut débit » et donc la « nécessité » d’offrir des contenus.

- Un positionnement fort de l’industrie musicale pour la création d’un marché légal (payant) de la musique en ligne (IFPI, 2005 ; Nicolas, 2005 ; Nicolas & Conradsson, 2005)

Il ne s'agit pas ici pas de chanter la mort du disque. La vente en ligne pèse encore peu dans l’économie de la musique. Selon l’OCDE (Wunsch-Vincent & Vickery, 2005), ce marché représentait en 2004 entre 1 et 2 % des revenus de l’industrie musicale. Il pourrait évoluer entre 5 et 10 % d’ici 2008 selon différentes projections. Il faut noter que la Fédération internationale de l’industrie se montre particulièrement optimiste dans son rapport 2006 sur la musique en ligne (IFPI, 2006). Elle y estime que la vente en ligne représente maintenant en France 6% du marché. 2004 et 2005 constituent deux années charnières. Les grandes maisons d’éditions commencent à entrevoir tout le potentiel financier de ce mode de distribution.

L’influence réelle des échanges illégaux de fichiers musicaux par le biais des fameux réseaux « peer-to-peer (1) » sur la chute globale des ventes de disques est largement discutée, ce n’est toutefois pas notre propos. La crise du disque est réelle, en France, les ventes ont connu une chute impressionnante depuis deux ans : - 31 % en valeur (Nicolas, 2005b), l’IFPI annonce des chiffres similaires pour la Suisse.

Un autre facteur influe sur ce marché, et donc sur nos politiques documentaires. Il s’agit de la forte concentration que connaît ce secteur : 4.4% des références représentaient 90% des ventes en 2004 (Nicolas, 2005a). Ce phénomène tend à s’amplifier en un cercle vicieux : les majors en crise concentrent leurs moyens de production et de marketing sur les artistes les plus « rentables ». De plus, lorsque l’on sait qu’en France toujours, la moitié des ventes s’effectue dans des grandes surfaces, qui privilégient en général la rentabilité du mètre linéaire, on peut se faire quelques soucis.

Que ce soit pour le marché physique ou le commerce de fichiers musicaux numériques, Internet peut s'avérer porteur. Il peut être considéré comme un espace d'échange, libéré des contraintes matérielles. Ce concept est particulièrement développé par Chris Anderson (2005). Traduit en français par « longue traîne » son concept peut se résumer ainsi. Internet permet de passer outre les contraintes du magasin physique. Un disquaire en ligne peut ainsi proposer un choix quasi illimité, ce qu'une échoppe aux rayons forcément restreints ne peut se permettre. Il peut ainsi proposer des références extrêmement pointues et atteindre facilement la « niche » constituée des amateurs du genre le plus spécifique, répartis sur toute la planète, ce qui est impossible pour un disquaire « physique » dont l'audience se limite en général à une ville. De plus les sites marchands mettent en place des systèmes de recommandations : « si vous avez aimé... vous aimerez... » pouvant conduire les utilisateurs vers de nouvelles découvertes. Issus des données récoltées lors des transactions de l'ensemble des clients, ces systèmes de conseils s'avèrent particulièrement efficaces. L'intérêt d'Internet réside donc dans le fait qu'il peut permettre la diffusion plus grande de toutes les productions situées dans la longue traîne : des oeuvres qui se vendent peu, mais dont le cumul représente, finalement, peut-être plus de ventes potentielles que les hit-parades et les best-sellers.

Il s'agit bien entendu d'une vision utopiste de la diffusion des produits culturels sur Internet. Il n'est pas certain qu'à terme les échanges en ligne favorisent réellement la longue traîne.

Ajoutons à cette brève analyse que ce sont les sonneries de téléphones mobiles qui représentent à l'heure actuelle le marché le plus prometteur pour la musique en ligne. L'industrie musicale retrouve là une source de revenus important, par le biais d'un public qui n'est pas réellement composé de mélomanes.

Comme dans le marché physique du disque un même enregistrement peut être diffusé et vendu en ligne par des intermédiaires différents, avec des conditions différentes. Ce sont surtout les conditions d’utilisation qui peuvent varier.

2.1. Chaîne de diffusion

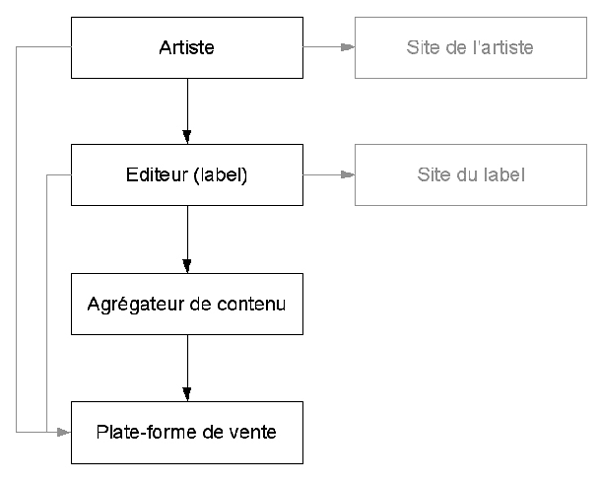

La chaîne de distribution de la musique en ligne peut se schématiser de la façon suivante. Le chemin noir étant le plus commun.

L'apparition de la distribution de musique en ligne à la fin des années nonante avait fait naître l’utopie de la distribution directe de musique, sans l’intermédiaire du label (circuit grisé). A l’heure actuelle, les carrières, même modestes, bâties sur ce modèle restent l’exception (Wunsch-Vincent & Vickery, 2005).

Les notions d’agrégateur et de plate-forme sont spécifiques au mode de distribution. Il convient donc de les définir plus précisément.

2.2. Agrégateurs de contenus

En règle générale, les catalogues d'oeuvres numérisées sont constitués par des agrégateurs de contenus de type B2B (business to business). L’agrégateur prend en charge le traitement des aspects légaux et techniques. Il vend ensuite son catalogue aux sites de vente aux particuliers. « On demande distribution » http://www.ondemanddistribution.com/FR/company.asp (OD2), leader sur le marché européen fournit ainsi la plupart des grands sites de vente à l’exception d’iTunes.

Notons que certains agrégateurs sont spécialisés dans les catalogues indépendants. Ioda http://www.iodalliance.com par exemple fournit le site Bleep http://www.bleep.com, spécialisé dans les labels de musique électronique, mais aussi iTunes et… OD2.

Les imbrications s’avèrent complexes. Il n'est pas toujours facile de déterminer quel agrégateur se « cache » derrière une plate-forme, mais il ressort que la plupart des sites proposent en gros le catalogue OD2. Voilà qui ne va pas forcément dans le sens d'une plus grande diversité des contenus dans le domaine numérique.

2.3. Plates-formes de vente

Nous retrouvons certes les intervenants qui pèsent dans le marché physique du disque. Les grandes surfaces culturelles d'abord comme la Fnac http://www.fnacmusic.com par exemple et leurs équivalents dans la distribution par Internet comme Alapage http://www.alapage.com par exemple. Les grandes surfaces alimentaires elles aussi bien présentes sur le marché du disque prennent position avec la musique en ligne, comme par exemple Migros http://www.exlibris.ch/downloadm.aspx en Suisse.

De nouveaux acteurs plus ou moins attendus, semblent appelés à jouer un rôle important dans ce contexte.

Il s'agit tout d'abord des deux grands concurrents du monde de l'informatique. Apple exploite iTunes http://www.apple.com/fr/itunes/overview, tandis que Microsoft vend de la musique sur son portail MSN http://fr.ch.msn.com, où nous retrouvons le fameux catalogue OD2. Les motivations des constructeurs d'informatique apparaissent relativement claires. Il s'agit de promouvoir leurs logiciels, lecteurs multimédia et solutions de gestion des droits numériques.

Pour Apple s'ajoute une préoccupation de constructeur d'électronique, puisque sa plate-forme lui sert aussi à promouvoir son fameux baladeur iPod.

Nous rencontrons aussi dans le monde de la musique en ligne un fort investissement des fournisseurs d'accès Internet. Wanadoo en France par exemple http://www.wanadoo.fr. Pour ceux-ci, il apparaît clairement que la musique constitue un excellent moyen d'attirer ou de fidéliser des clients pour leurs offres haut débit.

La musique semble constituer un très bon moyen de générer du trafic et donc des revenus publicitaires pour les sites de type portail. Yahoo investit fortement dans le contenu musical, comme on le verra plus loin.

Des portails spécialisés, comme le portail d'informatique 01net http://musique.01net.com utilisent aussi la musique comme produit d'appel.

Finalement, la musique en ligne semble être considérée comme un excellent produit marketing. Certaines grandes marques l'utilisent pour leur image. C'est par exemple le cas de Coca-cola http://www.mycokemusic.ch.

Bien entendu, cette utilisation publicitaire de la musique n'est pas nouvelle. Toutefois, si l'on repense en terme de concurrence, comment notre médiathèque publique rivalisera-t-elle avec les millions de titres proposés par les marchands de limonades?

3. Nouveaux usages

Certains auteurs relèvent des évolutions marquées dans les pratiques et usages liées à l'écoute avec le développement de la musique en ligne (Bogucki Duncan & Fox, 2005).

La musique devient de plus en plus « portable », on peut l’écouter partout, tout le temps. Un baladeur à disque dur de taille moyenne peut stocker 10'000 titres.

Le disque en tant que tel semble perdre de son importance. En effet, avec l’échange puis la vente en ligne, on se dirige vers un marché de la chanson et non plus de l’album. L’utilisateur compose sa propre compilation. (Davet, 2005 ; Wunsch-Vuncent & Vickery, 2005)

Enfin, une offre plus riche en terme de contenu documentaire semble pouvoir se développer. L’éditeur ou l’artiste n’est plus limité par le livret du CD, tous les contenus additionnels peuvent être imaginés. (Anderies, 2005). Les possibilités de recherche augmentent grâce aux méta-données.

Le sociologue Jean-Samuel Beuscart (Guillaud, 2005) a étudié les usages et pratiques des internautes utilisant le peer-to-peer. Pour lui, la modification des comportements liés à la musique s'amorce dans les années 60. Depuis cette date, il apparaît que les générations successives écoutent toujours plus de musique. Le public devient en outre de plus en plus éclectique dans ses goûts. Les genres musicaux jouent un rôle important dans la construction identitaire.

Il identifie deux grands profils d'usagers du peer-to-peer. Le « collectionneur » qui accumule un maximum d'enregistrements et le « sampler » qui va tester des nouveautés grâce à cet accès gratuit et ensuite acheter les disques qu'il juge intéressants.

Ces usages nous semblent assez similaire à ceux, qu'empiriquement, nous pouvons observer dans nos discothèques de prêt. Notre question de départ ne paraît donc pas tout à fait inutile, comment pourrons-nous jouer notre rôle de médiateurs face à la concurrence de réseaux peer-to-peer, puis des offres légales?

Krstulovic et Martin (2005) relèvent eux un déplacement de valeurs. Ce n'est plus tellement la bonne musique que recherche le public mais la bonne expérience musicale. Ce sont donc plutôt les échanges liés à la musique qui se trouvent valorisés. Les concerts, mais aussi toutes les formes de dialogue plus ou moins direct avec les artistes et entre amateurs que permet Internet. Là aussi, nos pratiques de médiathécaires ne paraissent pas tout à fait hors champs. Médiations et animations consacrées au disque représentent bien une valorisation de l'échange. Reste la question de savoir comment nous les transposerons « en ligne ».

4. Formats de compression et mesures techniques de protection

Le fameux acronyme mp3 est fréquemment utilisé pour évoquer la musique sur Internet ou les baladeurs numériques. Or, il ne s'agit que d'un format de compression parmi d'autres. Il reste certes le plus courant, mais s'avère en fait le moins utilisé dans le cadre de la musique légale. En effet, ce format n'inclut pas de système de gestion des droit numériques (en anglais : digital rights management, DRM) et ce n'est donc pas le format utilisé par la plupart des plates-formes de vente. Ce sont donc plutôt ces DRM qui se trouvent au coeur de la problématique.

4.1. Formats de compression

Il existe d'innombrables sites discutant des qualités respectives des différents formats. Nous n'entrerons pas ici dans ce débat.

Nous nous limiterons à signaler que, techniquement, ils se répartissent en deux grandes familles que l'on retrouve d'ailleurs pour tous les types de formats de compression, à savoir si le format est destructif ou non. Les formats couramment utilisés sont destructifs, car cette technique permet un meilleur gain de place pour un temps de calcul moindre.

D'une manière très simplifiée, un format audio destructif va supprimer certaines données considérées comme inaudibles. Bien entendu cette soustraction aura tout de même une influence sur le résultat.

Les formats non destructifs sont encore relativement peu utilisés, signalons dans cette catégorie les formats FLAC et Monkeyaudio. Apple propose aussi un format sans perte nommé Apple loseless. Ces formats peuvent réduire les tailles des fichiers en opérant uniquement à des calculs, ils sont donc plus « gourmands » en puissance informatique.

Le second niveau de description s'attache au statut légal du format. Là aussi il s'agit d'une constante de tous les types de formats informatiques. Ils sont propriétaires ou non, c'est-à-dire rattachés à une marque ou non. Ils peuvent être ouverts ou fermés. Un format ouvert voit son mode de codage des données publié et n'est pas protégé par un brevet ou un copyright. Un format est dit fermé s'il contredit l'une de ces conditions.

Paradoxalement, le mp3 n'est pas un format ouvert, il est protégé par un brevet. Son ancienneté sur le marché l'a toutefois rendu incontournable. On notera qu'Apple utilise un format fermé, mais dont il n'est pas propriétaire nommé AAC, tandis que Microsoft développe un format propriétaire : WMA.

Sony utilise aussi son propre format propriétaire ATRAC3.

Bien entendu, la multiplication des formats fermés propriétaires pose des problèmes d'interopérabilité entre les logiciels de lectures ainsi qu'entre les baladeurs numériques.

En réaction se sont créés des formats ouverts, principalement le format destructif Ogg Vorbis et les formats non destructifs FLAC et Monkeyaudio.

4.2. DRM

Les DRM désignent les techniques cryptographiques permettant de contrôler l’usage qui peut être fait d’un fichier. Il s'agit d'un verrou informatique reflétant la licence d'utilisation accordée. Ils gèrent notamment :

- la vente définitive d’un fichier, utilisable uniquement sur un nombre défini d’ordinateurs,

- la location d’un fichier (« chronodégradable », il devient inutilisable après une période donnée),

- l'écoute gratuite mais limitée en nombre de lecture,

- le contrôle du nombre de copie sur CD-R,

- le contrôle du nombre de transfert sur un appareil mobile,

- l'utilisation sur un appareil mobile de fichiers loués,

- la récolte d’information sur les utilisations du fichier (nombre d’écoute, durée…)

La solution DRM la plus présente sur le marché est celle de Microsoft (WMA DRM ou « Janus »). Elle est utilisée par la plupart des sites de vente. Elle est compatible avec la majorité des baladeurs – à l'exception de l'iPod d'Apple. Elle est bien entendu liée au format de Microsoft, le WMA. Elle implique l'utilisation de Windows et son logiciel de lecture « Media player ». Les autres systèmes d'exploitation sont de ce fait exclus.

Cette solution est en concurrence directe avec celle d’Apple (Fairplay) qui est couplée au format AAC et protège les titres vendus sur la plate-forme iTunes. Ce format DRM ne peut être décodé que par le baladeur maison, le iPod.

Il existe aussi d’autres solutions plus marginales. Sony notamment qui utilise sa propre solution DRM pour son site de vente et ses baladeurs.

Real http://www.real.com/musicstore avec sa technologie baptisée « Harmony » est l'un des seuls intervenants à jouer le jeu de l'interopérabilité. Cela lui avait d'ailleurs attiré les foudres d'Apple (Dumout, 2004). Cette couche logicielle permet d'assurer la compatibilité des morceaux vendus par Real avec son propre système DRM « Helix » ainsi qu'avec ceux de Microsoft et Apple.

Les solutions DRM, dans leurs applications actuelles, se trouvent au coeur d’un vaste débat. Les DRM pourraient constituer une solution à la gestion des droits d’auteurs et droits voisins pour les média en ligne. Ils pourraient ainsi servir pour les médiathèques à gérer le prêt en ligne de fichiers audiovisuels.

Il faut toutefois noter qu’ils représentent surtout à l’heure actuelle une réponse très rigoriste, voire paranoïaque pour certains, des majors au problème du téléchargement illégal.

Certaines associations de consommateurs s’élèvent actuellement contre l’application qui est faite des DRM, en ce sens qu’elle restreint de manière trop importante les droits de l’acheteur et pourraient mettre en danger le respect de la sphère privée (par la collecte d’information).

Le projet danois Netmusik, mettant à disposition de la musique en ligne pour les usagers de bibliothèques au format de Microsoft s’était à ce titre attiré les foudres du Conseil de la consommation de ce pays (Westh Nielsen, 2004).

5. Typologie des sites de musique en ligne

5.1. Modes de diffusion principaux

Deux principaux modes de diffusion semblent se dessiner, la vente à l'unité ou l'abonnement. Tous les sites ne proposent pas de formule d’abonnement. Les sites qui proposent des abonnements semblent proposer aussi la vente à l’unité à prix préférentiel.

5.1.1. Vente à l'unité

En ce qui concerne la vente au titre, le prix d’environ 1,50 Francs suisses semble être devenu la norme (0.99$ puis 0.99€ établis par les premiers sites de vente).

Ce prix peut être jugé comme relativement élevé, notamment compte tenu des restrictions d’usage importantes. Notons ainsi que la plupart des grandes plates-formes de ventes ne font que louer les fichiers, il deviennent inutilisables après 12 mois (Mariot, 2006). Paradoxalement, il semble que ce mode de vente se révèle peu rentable pour les plates-formes de vente en ligne (Krstulovic, 2005). Celles-ci ne touchent en effet qu'une part très faible de ce prix de vente. La plus grande partie étant absorbée par les frais de licences, versés aux agrégateurs puis aux maisons de disques.

5.1.2. Abonnement

Les abonnements mensuels sont proposés entre 5 $ et 15 $ selon les fournisseurs et surtout les options disponibles liées aux DRM. Durant la période de validité de sa souscription, le client a accès à l'ensemble des titres du catalogue et peut les télécharger, mais pas les graver sur un CD. Dès qu'il ne paye plus par contre, il n'a plus rien.

Les abonnements les plus chers permettent d’écouter les titres sur un appareil mobile sans qu’il soit connecté à Internet (par exemple « Rhapsody to go » http://www.real.com/rhapsody ou « Napster to go » http://www.napster.com . La validité de la licence – liée à la durée de l'abonnement – est vérifiée sur la base de l'horloge interne du baladeur.

Pour la petite histoire, Napster était il y a quelques années la bête noire des majors du disque, puisqu'il s'agissait de l'un des premiers réseaux peer-to-peer ayant conquis une très large audience, notamment dans les universités américaines. Actuellement, en plus de s'être « légalisé » (il ne fonctionne plus avec la technologie peer-to-peer, Napster propose ses services aux universités qui peuvent s'y abonner pour offrir du contenu musical sur leurs réseaux.

Yahoo propose un service similaire intitulé Yahoo music unlimited, lui aussi décliné en version écoute sur PC uniquement ou aussi sur baladeur http://music.yahoo.com/unlimited. A l'heure actuelle, il n'est accessible qu'aux États-Unis. Sur le marché européen, Yahoo propose aussi une section musique, mais elle se limite à des offres gratuites – des clips vidéo et des radios en ligne http://fr.launch.yahoo.com. Tim Roback, directeur de Yahoo music, cité par ZDNet (Dumout, 2006) estime que le marché francophone n'est pas encore prêt pour les offres payantes sur abonnement.

Les formules d'abonnements restent donc surtout développées sur le marché anglo-saxon. Notons que Napster a lancé depuis peu son service en Allemagne http://www.napster.de.

La société française MusicMe http://www.musicme.com semble se positionner en France sur ce type d'offre sur abonnement http://www.musicme.com/illimite.php.

Il ne faut toutefois pas s'y tromper. A l'heure actuelle, le service proposé reste très éloigné de ce qu'offrent Napster et consorts. Il s'agit en fait uniquement d'écoute en ligne (streaming (3) ) sur un catalogue relativement restreint (Champeau, 2006). L'abonnement permettant le téléchargement était annoncé pour mars 2006 (Dumout, 2006), mais il n'est pas arrivé. A l'heure actuelle, MusicMe reste surtout un moteur de recherche musical renvoyant sur les grandes plates-formes pour l'achat de téléchargement ou... de disques.

5.2. Modèles alternatifs

Les modèles décrits plus haut restent principalement les canaux de diffusion des productions des grandes majors du disque. La production indépendante y est encore peu présente (Nicolas & Conradsson, 2005 : p. 40-41). Il n'est pas du tout certain que la concentration du marché physique ne se retrouve pas en ligne.

Nous observons toutefois le développement de modèles alternatifs particulièrement intéressants. Ils sont le fait de deux courants : l'édition indépendante et une certaine frange de la communauté des internautes préoccupés par la diffusion démocratique des contenus. Si nous nous référons à nouveau à notre schéma de la « chaîne de diffusion», il s'agira des chemins grisés.

5.2.1 Vente sans DRM

Certains labels qui ne se trouvent pas dans le giron des grandes majors offrent une approche plus souple de la musique en ligne.

Si les fichiers musicaux de leurs catalogues sont aussi vendus – à des prix souvent proches de ceux proposés par les grandes plates-formes – ils ne comportent pas de DRM.

Il ne s’agit pas d’un choix technique, mais bien d’une politique. Le vendeur offre au client les mêmes possibilités qu’avec un CD qu’il aurait acheté : la copie privée sur support (CD-ROM gravé), un transfert libre sur des appareils mobiles sans contraintes de marques, la lecture sur plusieurs ordinateurs. Bien évidemment, si le client a une notion quelque peu biaisée de la notion de « copie privée », il serait à même d’offrir le fichier acquis sur un réseau illégal.

Certains grands labels de musique électronique se sont logiquement positionnés sur ce marché. Le label anglais Warp a ainsi lancé la plate-forme Bleep http://www.bleep.com sur laquelle sont vendues ses propres productions, mais aussi celles d'autres labels.

Certains sites se positionnent comme plate-forme pour les musiciens autoproduits. C'est ainsi le cas du site suisse Europamp3 http://www.europamp3.org. Là aussi, les fichiers musicaux ne comportent pas de DRM, il est en outre possible d'écouter entièrement les morceaux en streaming avant de les acheter.

Ces plates-formes mettent en avant leurs contenus « libre de DRM », mais finalement, elles restent dans leur modèle économique proche des grandes plates-formes décrites plus haut.

5.2.2. DRM alternatif

Il existe un modèle alternatif basé sur les DRM, il s'agit de la technologie Weed. On en trouvera description sur le site Weedfrance http://www.weedfrance.com.

Le modèle s'avère assez curieux. Il garantit une rémunération constante à l'artiste, de 50% du prix de vente pour chaque transaction, tout en versant aussi une commission à chaque vendeur. C'est à dire qu'un internaute qui revend un fichier touche 10% du prix de vente. Il s'agit de créer une chaîne de diffusion répartie. Un utilisateur peut ainsi tout à fait placer un morceau acquis sur un réseau peer-to-peer. Si d'autres utilisateurs l'achètent, il touchera une commission. À la vue du catalogue disponible, ce système reste encore très marginal.

5.2.3. Le peer-to-peer légal

Comme nous l’avons vu, Napster s’est « légalisé » en abandonnant la technologie peer-to-peer.

Certaines entreprises tentent, toujours outre Atlantique, de rentabiliser des réseaux de ce type, fonctionnant avec l’accord des ayants droits (Rauline, 2006). Les modèles économiques ne semblent pas encore très clairs. La plupart fonctionnent tout de même avec l’abonnement ou le téléchargement payant au titre. Il semblerait, toujours selon Rauline (op. cit.), qu’une société projette un réseau rémunérant les ayants droits grâce à la publicité.

Il n’est de loin pas certain que ce type d’offres commerciales « convertisse » les adeptes du peer-to-peer illégal, car à l’heure actuelle ces modèles restent relativement restrictifs (Champeau, 2005). La donne pourrait probablement changer si des modèles basés sur la publicité se développaient réellement. Ceux-ci deviendraient de redoutables concurrents dans le monde de la musique en ligne.

5.2.4. Vers le Web 2.0

Le Web 2.0 est une étiquette placée sur les technologies les plus innovantes du Web, notamment celles qui favorisent les échanges entre internautes et celles sur lesquelles s'appuient les sites de services. Il s'agit d'un concept assez vaste, pour ne pas dire flou. Tim O'Reilly, considéré comme l'un des inventeurs du concept en a donné sa définition dans un article traduit par InternetActu (O'Reilly, 2006)

La musique représente un domaine où les potentialités du Web 2.0 s'avèrent particulièrement parlantes.

Ainsi le peer-to-peer. Selon la logique Web 2.0, il s'agit d'une technologie visant à répartir les coûts en bande passante entre les utilisateurs. C'est aussi un outil qui peut amener des échanges entre ces utilisateurs, même si l'on peut estimer que ces pratiques restent minoritaires (Guillaud, 2005).

Le phénomène des blog peut aussi s'étiqueter Web 2.0. Les blogs musicaux sont devenu en peu de temps des sources incroyablement riches pour l'information musicale. Tout un chacun peut publier au jour le jour ses critiques accompagnées des morceaux concernés. Nous retrouvons ainsi un élément de la longue traîne : la multiplication de sources très spécialisées dans des courants musicaux pointus, améliorant la visibilité et éventuellement la disponibilité des enregistrements correspondants.

Les ayants-droits ne sont que rarement rémunérés et cette pratique reste donc souvent illégale. Toutefois les objectifs de la diffusion par les blogs étant très différents de celle des réseaux peer-to-peer, la plupart des blogs musicaux semblent à l’heure actuelle tolérés. De plus du fait qu’ils se situent en général dans des « niches » restreintes et peu commerciales, certains sont même considérés par les petits labels comme des moyens de promotion tout à fait intéressants. (Alden, 2005)

Napster, qui avait déjà « légalisé » le peer-to-peer, semble s'attaquer maintenant au phénomène blog. Son site américain propose maintenant le streaming gratuit des morceaux, limité à 5 écoutes. Le blogueur est invité à créer des liens sur son site grâce à Napster.links http://www.napster.com/napsterlinks. Son visiteur pourra ainsi écouter le morceau concerné – 5 fois – via Napster... puis l'acheter ou s'abonner à Napster.

Les clients (ou futurs clients!) de Napster sont aussi encouragés à participer, N-archive propose à tout un chacun de rédiger des rédactionnels sur son groupe, son courant musical favori et à illustrer ceci par les liens Napster.links. La boucle est bouclée.

Napster se positionne ainsi à notre avis comme l'un des futurs grands acteurs de la musique en ligne et comme un sérieux concurrent pour les médiathèques.

Myspace http://music.myspace.com représente aussi un cas intéressant. Il s'agit de l'un des plus vastes réseaux sociaux (Blecher, 2005), revendiquant plus de 40 millions de membres inscrits. Il offre à tout un chacun de créer sa page Internet. Orienté dès le départ sur la musique, il permet aux artistes de déposer leurs morceaux sur leurs pages, en streaming et d'en autoriser ou non le téléchargement. Les musiciens présents sur Myspace vont maintenant du petit groupe espérant ainsi se faire connaître aux grandes stars.

Le concept de radio en ligne évolue aussi dans la perspective du Web 2.0. Ainsi la radio gratuite proposée par Yahoo France http://fr.launch.yahoo.com, outre des stations thématiques, propose une radio personnalisable. Après avoir défini ses genres et artistes favoris, l'utilisateur se voit suggérer des titres par le système. L'auditeur peut noter les morceaux qui lui sont diffusés et ainsi influencer le « comportement » de la radio. L'ensemble des notations permet de définir des similitudes. Il est aussi possible de partager sa station avec des amis (inscrits à Yahoo...)

La radio en ligne Last.fm http://www.last.fm est aussi personnalisable. Elle pousse encore plus loin l’interaction avec l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un profil évoluant selon ses écoutes. Il peut en plus attribuer des mots-clefs, des « tags », aux morceaux écoutés, selon le principe de « folksonomy (4) ». On découvre ainsi une classification tout à fait surprenante – à faire frémir d'horreur un bibliothécaire – mais qui, pourquoi pas, pourrait nous conduire à de nouvelles découvertes.

Les auditeurs peuvent aussi participer à la rédaction d’articles consacrés aux artistes, découvrir d’autres utilisateurs ayant des goûts musicaux proches et interagir avec eux.

5.2.5 Podcasting

… ou « baladodiffusion », terme francophone retenu officiellement par les québécois.

Le néologisme « Podcasting » est une contraction de la marque de baladeurs iPod et du mot anglais broadcasting.

Il s’agit de l’application aux contenus audio de la technique de diffusion d’informations RSS. Le RSS permet à l’utilisateur de souscrire un flux d’informations diffusé par un site web au format xml. Ce flux permet à un logiciel lecteur RSS d’afficher en permanence un sommaire mis à jour du site. Le flux RSS est particulièrement adapté aux blogs.

Étendue au domaine audio, cette technique permet de mettre à disposition des émissions. Le lecteur podcast installé sur l’ordinateur client permet de s’abonner à différents « flux », de télécharger automatiquement les nouveaux fichiers, et de synchroniser ceux-ci avec un baladeur. Contrairement à ce que le nom podcasting pourrait laisser entendre, les fichiers peuvent aussi être lus sur l’ordinateur.

De plus en plus de radio diffusent des émissions par ce biais, mais comme le blog, le podcast n'est pas avant tout un outil de professionnel.

5.3. Contenus libres

Les modèles alternatifs de musique en ligne les plus prometteurs sont à notre avis à rechercher du côté des contenus libres.

En réaction au verrouillage des oeuvres par l'industrie culturelle se développent de multiples mouvements recherchant d'autres moyens de diffuser la culture sur Internet. Ils s'inspirent du mouvement des logiciels libres et de la « Licence publique générale » (GNU).

Bien que les contenus libres soient souvent associés à la gratuité, ce n'est pas forcément l'aspect fondamental. Il s'agit avant tout de garantir les possibilités de diffusion des oeuvres et des idées sur Internet. Selon cette philosophie, les artistes y trouveront leur compte, profitant d'Internet comme d'un outil de promotion et de diffusion d'idées et gagnant leur vie grâce à la vente de disques, d'entrées aux concerts, des droits de diffusion dans les média et aux dons des internautes.

De nombreuses licences libres existent. L'une des plus « dynamiques » à l'heure actuelle semble être « Creative Commons », abrégée « CC ». Il faut d'ailleurs préciser qu'il s'agit d'un ensemble de licences qui regroupent la plupart des caractéristiques des différentes approches. Un vaste réseau promeut l'usage de ces licences http://creativecommons.org. Des juristes s'emploient notamment à les adapter aux différentes législations. Ce travail est en cours pour la Suisse http://creativecommons.org/worldwide/ch.

Les Creative Commons se déclinent en 6 licences qui combinent différentes restrictions d'utilisation. Les licences possèdent des conditions communes notamment l'autorisation de diffuser gratuitement des copies de l'oeuvre.

Dans les restrictions des différentes licences notons l'interdiction d'une utilisation commerciale sans autorisation et l'interdiction de produire des oeuvres dérivées.

Les licences Creative Commons sont aussi très sérieusement développées sur le plan technique. Les différentes façons de les inclure dans les méta-données sont bien documentées.

De nombreux sites reflètent la créativité de cette mouvance. Nous citerons notamment Musiclibre.org http://www.musique-libre.org, portail associatif visant à promouvoir la musique libre.

Le site Rezal404 référence un nombre considérable de sites diffusant de la musique libre http://rezal404.org/wikini/wakka.php?wiki=PagePrincipale.

Nous décrirons finalement deux sites dédiés à la musique libre particulièrement intéressants, en ce sens qu'ils utilisent des technologies Web 2.0 de manière assez poussée.

5.3.1. Jamendo

Jamendo http://www.jamendo.com utilise le concept de « folksonomy ».

Les artistes décrivent le genre qu'ils jugent approprié pour leur musique, mais les utilisateurs vont ensuite pouvoir renseigner leurs propres mots-clés, pour les albums qu'ils apprécient.

Les utilisateurs sont aussi invités à poster leurs critiques et à interagir sur des forums. Ils ont aussi la possibilité de soutenir les artistes qui leur plaisent par des dons.

Les morceaux peuvent être écoutés en ligne, ou téléchargés sur des réseaux peer-to-peer.

5.3.2. BNflower

Bnflower http://www.bnflower.com/indexFR.htm repose sur un concept particulièrement simple et s'estampille lui-même « résolument Web 2.0 ».

Ce site, par le biais de son forum, souhaite faire le lien entre musiciens indépendants et internautes disposés à les promouvoir. Le musicien, nommé « fleur » met la musique libre à disposition, l'internaute qui maîtrise les technologies de diffusion, nommé « abeille » va l'aider à se faire connaître. Il s'agit d'un bel exemple de réseau social. Le site souhaite aussi promouvoir l'économie du don.

6. Offres destinées aux bibliothèques

Après ce tour d'horizon de la musique sur Internet nous décrirons quelques offres spécifiquement destinées aux bibliothèques.

6.1. Bases de données d'écoute

Il existe des bases de données musicales permettant l'écoute en ligne, en streaming. Leur intérêt reposera sur le contenu documentaire qui peut être associé aux oeuvres.

Le label classique Naxos http://www.naxosmusiclibrary.com en propose une, ainsi que l’éditeur américain Alexander Street Press http://alexanderstreet.com/products/disc.htm#music. Ces bases de données peuvent être offertes à la consultation sur place, dans les locaux de la bibliothèque, mais aussi, selon les licences payées, fournies aux usagers en accès à distance.

6.2. Prêt de fichiers musicaux

Les bibliothèques danoises ont mis en place un système de prêt en ligne de musique : Netmusik https://www.bibliotekernesnetmusik.dk (Westh Nielsen, 2004).

Il permet aux usagers d'emprunter des fichiers musicaux pour une durée d'un à sept jours. Il utilise les DRM Microsoft. Le catalogue contient environ 100'000 titres, de production locale, mais aussi internationale, négociés pour ce mode de diffusion.

La société américaine Overdrive propose aux bibliothèques une plate-forme gérant le prêt de document en ligne appelée Digital library reserve http://www.dlrinc.com. Elle a débuté avec le texte (ebooks), continué avec les livres audio et, depuis cette année, gère aussi des contenus musicaux et vidéo. Ici aussi, pour les fichiers audiovisuels ce sont les DRM de Microsoft qui sont appliqués. Ce service semble particulièrement bien implanté aux États-Unis.

La Médiathèque de l'agglomération Troyenne fait figure de pionnière en France et développe une solution originale de prêt qui semble ne pas devoir reposer sur des DRM propriétaires. Baptisée Ithèque http://www.mediatheque-agglo-troyes.fr/bmtroyes/_/itheque/itheque.htm, elle devrait permettre le téléchargement de fichier chronodégradables. Cette solution est gérée par la société canadienne Tonality http://www.tonality.ca.

7. Conclusion

Même si les services de musique en ligne restent encore rares dans les bibliothèques publiques, deux conclusions nous paraissent évidentes.

Premièrement, il semble important pour les bibliothèques de se positionner dans le domaine, du fait des nouveaux usages que la musique en ligne induit dans leur public. Deuxièmement, les offres de musique en ligne destinées spécifiquement aux bibliothèques semblent à nos portes.

Reste à savoir quelle attitude nous allons adopter face à ces nouveaux modes de diffusion, pour ne pas dire, quelle position allons-nous défendre.

L'exemple scandinave montre qu'il est possible de développer des services de musique en ligne plus ou moins sur mesure, basés sur un catalogue principalement national. Mais ce type de plate-forme s'avère coûteux : la création de Netmusik était financée par le ministère danois de la culture à hauteur de 550'000 Euros (Westh Nielsen, 2004).

Des services « clés en mains » vont se développer sur le modèle de Digital library reserve. Ces services auront aussi un certain prix – ce qui est normal, mais leur usabilité s'avérera-t-elle satisfaisante pour nos usagers ? En d'autres termes, lorsqu'ils les mettront en concurrence avec les plates-formes commerciales, y trouveront-il un avantage?

Ces catalogues en ligne pour bibliothèques resteront probablement très en deçà de ce qu'offriront les plates-formes payantes en nombre de titres. L'accessibilité des titres laissera à désirer (« ce titre est déjà emprunté, désolé, revenez plus tard! »). Les DRM seront perçus comme particulièrement restrictifs (c'est d'ailleurs déjà le cas, nous semble-t-il, avec la plate-forme danoise). Ces systèmes cherchent à transposer dans le numérique la bibliothèque physique, avec ses contraintes : la durée de prêt limitée, le nombre d’exemplaires restreint.

Enfin, débat déjà familier à nos collègues des bibliothèques scientifiques avec les périodiques, nous nous trouverons pieds et poings liés aux éditeurs et aux technologies informatiques propriétaires.

Les bibliothèques publiques ont peut-être finalement un plus grand rôle à jouer du côté de la musique libre. Que l'on nous permette pour conclure de défendre une approche militante (utopiste?) de la musique en ligne pour les bibliothèques.

Il ne s'agit pas de profiter d'une gratuité, mais de défendre une certaine idée de la diffusion de la culture qui est probablement la plus proche de la nôtre : la plus simple d'accès, ouverte à tous et visant à nourrir le débat et la créativité du plus grand nombre.

Sur le plan des technologies du Web, nous avons en outre pu constater que se trouvait dans ce domaine de fort belles réalisations.

Les bibliothèques souhaitent jouer leur rôle dans la société de l'information, en offrant des accès à Internet, en sélectionnant des ressources de qualité, en guidant les usagers dans ce paysage informationnel complexe.

La promotion de la musique libre constituera peut-être une pierre supplémentaire à cet édifice. Elle pourra peut-être aussi représenter une participation du monde des bibliothèques à ces réseaux sociaux qui se dessinent actuellement avec le Web 2.0.

Notes

(1) En deux mots, le « peer-to-peer » est un modèle de réseau dans lequel les différents intervenants jouent à la fois le rôle de client et de serveur. Il peut être utilisé pour toutes sortes d’applications : répartition du travail de calcul entre plusieurs ordinateurs ou, comme dans le cas qui nous intéresse, échange de fichiers. Les échanges sont répartis entre tous les nœuds du réseau. Les applications peer-to-peer sont donc très difficiles à contrôler (pour le respect des droits d’auteurs par exemple). Il n’est pas possible de simplement fermer quelques serveurs centraux pour arrêter un réseau de ce type. L’expression est très fréquemment abrégée « P2P ». Les tentatives de traduction française sont « point à point », « poste à poste », « pair à pair », « égal à égal ». Nous conserverons dans cet article l’expression anglaise.

(Source Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Peer_to_peer)

(2) Les motivations des différents intervenants sont détaillées par Wunsch-Vincent et Vickery (2005 : p. 10-11)

(3) On parle de « streaming » lorsque le fichier audiovisuel joué n’est pas téléchargé sur le poste client mais lu au fur et à mesure sur le serveur. Le client ne peut donc normalement pas enregistrer directement le fichier.

Le streaming possède de nombreuses applications :

- Radio en ligne

- Extraits musicaux sur les sites de vente de CD

- Extraits musicaux sur les sites de vente de fichiers

- Illustration sonore pour un site

- Bases de données musicales en ligne.

(4) Néologisme désignant un système de classification spontané, non structuré, tout en étant centralisé.

(Source Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Folksonomie)

Bibliographie

ALDEN, Chris (2005). Les blogs mettent le son à fond. Courrier international, no 762

ANDERIES, John (2005). The promise of online music. Library journal, juin 2005

ANDERSON, Chris (12.04.2005). La longue traîne. In InternetActu [en ligne]. Paris, Fondation Internet nouvelle génération, [consulté le 6 juin 2006] http://www.internetactu.net/?p=5911

BLECHER, Ludovic et al. (14.12.2005). MySpace à moi. Libération [en ligne], [consulté le 30 avril 2006] http://www.liberation.fr/page.php?Article=344750

BOGUCKI DUNCAN, Nancy ; FOX, Mark A (21.03.2005). Computer-aided music distribution: the future of selection, retrieval and transmission. First Monday, vol. 10 n° 4, [consulté le 1er mai 2006]. http://www.firstmonday.org/issues/issue10_4/duncan/index.html

CHAMPEAU, Guillaume (25.10.2005). iMesh revient et devient la 1ère plateforme P2P légale. In Ratatium [en ligne]. S.l. PressTIC, [consulté le 5 mai 2006]. http://www.ratiatum.com/news2547_iMesh_revient_et_devient_la_1ere_plateforme_P2P_legale.html

CHAMPEAU, Guillaume (23.01.2006). MusicMe : 1ère offre musicale illimitée en France. In Ratatium [en ligne]. S.l. PressTIC, [consulté le 30 avril 2006]. http://www.ratiatum.com/news2778_MusicMe_1ere_offre_musicale_illimitee_en_France.html

DAVET, Stéphane (30.04.2005). La révolution numérique aura-t-elle la peau du CD ? Le Monde

DUMOUT, Estelle (07.02.2006). Musique en ligne: MusicMe mise sur l'illimité en France. In ZDNet.fr [en ligne]. Levallois-Perret, CNET Networks, [consulté le 29 avril 2006]. http://www.zdnet.fr/actualites/telecoms/0,39040748,39163167,00.htm

DUMOUT, Estelle (26.07.2004). Musique: Real Networks défie Apple sur l’interopérabilité des formats de DRM. In ZDNet.fr [en ligne]. Levallois-Perret, CNET Networks, [consulté le 29 avril 2006]. http://www.zdnet.fr/actualites/telecoms/0,39040748,39163167,00.htm

Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) (2005a). IFPI : 05, rapport sur la musique en ligne [en ligne]. Paris, Syndicat national de l’édition phonographique, [consulté le 1er mai 2006]. http://www.disqueenfrance.com/rapport_IFPI_musique_en_ligne_2005.pdf

Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) (2005b). IFPI : 06 : rapport sur la musique en ligne [en ligne]. Paris, Syndicat national de l’édition phonographique, [consulté le 1er mai 2006]. http://www.disqueenfrance.com/pdf/SCPP.pdf

GUILLAUD, Hubert (5.01.2005). Jean-Samuel Beuscart : Généalogies de l’écoute musicale. In InternetActu [en ligne]. Paris, Fondation Internet nouvelle génération, [consulté le 30 avril 2006]. http://www.internetactu.net/?p=5758

JULLIARD, Nicolas (11.05.2005). L’ère de la musique sans disque. Le Temps, n° 2248

JULLIARD, Nicolas (19.03.2005). Musique en ligne, le prix de la liberté. Le Temps, n° 2205

KRIM, Tariq (2004). Le peer to peer, un autre modèle économique pour la musique numérique : étude [en ligne]. Paris, Adami, [consulté le 1er mai 2006]. http://www.adami.fr/portail/upload/gestion_fichier/Etude%20peer-to-peer2.pdf

KRSTULOVIC, Sylvie ; MARTIN, Alban (29.06.2005). L’expérience musicale” : un levier de dynamisation pour la musique en ligne ! In InternetActu [en ligne]. Paris, Fondation internet nouvelle génération, [consulté le 29 avril 2006]. http://www.internetactu.net/index.php?p=6041

KRSTULOVIC, Sylvie (2005). Distribution de musique digitale par les fournisseurs d’accès à Internet : quelles stratégies de différentiation ? : Thèse professionnelle pour l’obtention du titre de M.S. Marketing Management. Paris, ESSEC, 2005

LAHARY, Dominique (2005). Bibliothèques et concurrence : par quel bout prendre la question ? In Publics : quelles attentes ? Bibliothèques : quelles concurrences [en ligne] p.59-77. Paris, Bibliothèque publique d'information, [consulté le 23 avril 2006]. http://editionsdelabibliotheque.bpi.fr/resources/download.cfm?GCOI=84240100544540&thefile=84240100544540.pdf

MABON, Aurélien ; GENOUD, Claire-Lise (juin 2005). ITunes music store et Cie… testés pour vous ! Que choisir, n° 333

MARIOT, Luc (2006). Du vinyle au MP3, une révolution musicale. In A bon entendeur [en ligne], Genève, Télévision suisse romande, [consulté le 20 avril 2006]. http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=311201&sid=6604946&cKey=1144311476000

NICOLAS, André ; CONRADSSON, Victor (2005). Les marchés numériques de la musique 2005. Paris, Cité de la musique, [consulté le 1er mai 2006]. http://rmd.cite-musique.fr/observatoire/document/marches_numeriques.pdf

NICOLAS, André (2005a). Les marchés de la musique enregistrée : (CD audio, DVD musical et musique en ligne) : rapport 2004 [en ligne]. Paris, Cité de la musique, [consulté le 1er mai 2006]. http://rmd.cite-musique.fr/observatoire/document/Les%20marches%20de%20la%20musique%20enregistree%20-%20Rapport%202004.pdf

NICOLAS, André (2005b). Les marchés du support musical : CD audio et DVD musical : premier semestre 2005. Paris, Cité de la musique, [consutlé le 1er mai 2006]. http://rmd.cite-musique.fr/observatoire/document/Les%20marches%20du%20support%20musical%20-%201er%20semestre%202005.pdf

O'REILLY, Tim (24.01.2006). Qu’est ce que le Web 2.0 : Modèles de conception et d’affaires pour la prochaine génération de logiciels. In InternetActu [en ligne]. Paris, Fondation internet nouvelle génération, [consulté le 30 avril 2006]. http://www.internetactu.net/?p=6421

RAULINE, Nicolas (25.04.2006). Peer-to-peer légal : pourquoi la France est en retard ? Journal du net [en ligne], Suresnes, Benchmark group, [consulté le 5 mai 2006] http://www.journaldunet.com/0604/060425-peertopeer.shtml

RUBAT DU MERAC, Baptiste (coord.) (mars 2006) Dossier musique en ligne. In Journal du net [en ligne], Suresnes, Benchmark group,[consulté le 1er mai 2006]. http://www.journaldunet.com/dossiers/musiconline/index.shtml

SEYDTAGHIA, Anouch (11.05.2005). Apple et Sony attaquent le marché suisse de la musique en ligne. Le Temps, n° 2248

SEYDTAGHIA, Anouch (31.01.2005). Télécharger de la musique mode d’emploi. Le Temps, n° 2164

SOURISSEAU, Réjane, LARMINAT, Luc de (2005). Les nouveaux comportement culturels des publics et des consommateurs : synthèse d’atelier [en ligne]. Nancy, Forum des musiques actuelles, [consulté le 1er mai 2006]. http://www.foruma.fr/article.php3?id_article=645&rub=101

VERHAEGHE, Vincent (16.08.2004). Quel format de musique numérique choisir ?In ZDNet.fr [en ligne]. Levallois-Perret, CNET Networks France, [consulté le 1er mai 2006]. http://www.zdnet.fr/produits/logiciels/audio_video/guide/0,39032021,3916...

WESTH NIELSEN, Kurt (29.10.2004). Net music the Danish way: Locked down and easily cracked. In Indicare Monitor [en ligne], Vol. 1, No 5. Karlsruhe, Institute for Technology Assessment and Systems Analysis, [consulté le 30 avril 2006]. http://indicare.berlecon.de/tiki-read_article.php?articleId=55

WUNSCH-VINCENT, Sacha ; VICKERY, Graham (2005). Contenus numériques haut debit : la musique. Paris, Organisation de coopération et de développement économiques, [consulté le 1er mai 2006]. http://www.oecd.org/dataoecd/11/54/34992262.pdf

L'intérêt d'évaluer tout système de Records management: enseignement de la pratique dans un département de l'Etat de Genève

Ressi — 9 octobre 2006

Résumé

Malgré les bénéfices qu'il peut apporter, la mise en place d'un programme de Records management au sein d’une institution ne va pas de soi: cela implique généralement le bouleversement des pratiques en place.

Tout comme l'acceptation de tels changements n'est possible qu'en accompagnant de façon soutenue les utilisateurs, le maintien du système nécessite la planification de contrôles réguliers. Cette étape est d’ailleurs clairement mentionnée dans la norme ISO 15 4 89 Records management.

L'intérêt d'évaluer tout système de Records management: enseignement de la pratique dans un département de l'Etat de Genève.

Introduction

Je ne reviendrai pas ici sur les avantages que peut retirer une organisation, quelle qu'elle soit, à instaurer un programme de Records management pour gérer ses documents. Nombre d'ouvrages et d'articles ont développé cet aspect en détail.

Malgré les bénéfices qu'il peut apporter, la mise en place d'un tel programme ne va cependant pas de soi: cela implique généralement le bouleversement des pratiques en place, l'introduction de nouvelles procédures de travail, voire d'une nouvelle culture au sein de l'institution concernée.

Tout comme l'acceptation de tels changements n'est possible qu'en accompagnant de façon soutenue les utilisateurs, le maintien et la pérennité du système nécessite la planification d'évaluations, d'audits réguliers.

Cette étape est d’ailleurs clairement mentionnée dans la norme ISO 15 4 89 Records management, qui préconise de "procéder régulièrement à un contrôle de conformité, pour s'assurer que la mise en œuvre des méthodes et procédures du système d'archivage respecte les politiques et les contraintes de l'organisme et que les résultats correspondent aux attentes. Il convient que de tels contrôles prennent en compte la performance du système et la satisfaction des utilisateurs". En bref, pas de système de Records management pertinent et efficient sans contrôle périodique.

En tant qu’archiviste de l’ex Département de l’action sociale et de la santé du Canton de Genève, ou DASS (je suis aujourd’hui archiviste du nouveau département de l’économie et de la santé, le DES), j'ai eu l'occasion de définir une politique départementale de gestion des documents, de mettre en place un système de Records management, et d'aller jusqu'à cette étape capitale qu'est l'évaluation. Je souhaite ici partager cette expérience en expliquant dans quel contexte cela a été possible, les raisons qui ont motivé ce projet et enfin le plan d'action défini pour mener à bien ma mission.

1.Quel contexte pour quelle évaluation?

a) Contexte législatif genevois

A Genève, l’activité des archivistes de département s’inscrit dans le cadre d’une série de législations cantonales. La principale référence est la loi sur les archives publiques (LArch B 2 15) du 1er décembre 2000, complétée par son règlement d’application du 21 août 2001. Ces textes, issus d’une refonte complète de dispositions antérieures (1), devenues au fil du temps et des remaniements partiels obsolètes, incomplètes ou franchement disparates, s’appliquent à l’ensemble des archives publiques genevoises; celles-ci sont formées des fonds d’archives et collections réunis aux Archives d’État (AEG), et des archives des institutions publiques, qu’il s’agisse des institutions dépendant de l’ancienne République de Genève, des autorités législatives, exécutives et judiciaires, des autorités communales, de leurs administrations et commissions respectives ou des établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux. Outre la définition classique de concepts archivistiques empruntée à la littérature professionnelle, le législateur (le Grand Conseil) et son pouvoir exécutif (le Conseil d’État) ont choisi de faire figurer dans les différents articles un ensemble de dispositions relatives à l’organisation de l’archivage, au traitement des dossiers et à leur diffusion.

Une nouvelle loi dédiée à l’information du public et à l’accès aux documents (LIPAD A 2 08) est par ailleurs entrée en vigueur le 1er mars 2002. Désormais, ce n’est plus le secret qui est la règle, mais bien la publicité de l’information, " dans toute la mesure compatible avec les droits découlant de la protection de la sphère privée, en particulier des données personnelles, et les limites d’accès aux procédures judiciaires et administratives " comme le stipule d’emblée l’article 1. Cette législation présente la particularité d’obliger explicitement, dans son article 17, " les institutions publiques à adopter des systèmes adéquats de classement des informations qu’elles diffusent ainsi que des documents qu’elles détiennent, afin d’en faciliter la recherche et l’accès ". Au moment de son entrée en vigueur, les dispositions transitoires de l’article 41 leur octroyaient " un délai de deux ans ?…? pour adopter et mettre en oeuvre des systèmes de classement de l’information et des documents qu’elles détiennent qui soient adaptés aux exigences de la présente loi ".

Ces injonctions ont eu pour effet bénéfique la création de plusieurs postes d’archivistes de département dont la mission fondamentale, une fois accomplie la mise en place de ces systèmes, s’inscrit dans le cadre plus général de la législation sur les archives publiques.

b) Politique de gestion documentaire du DASS

Début 2003, le Département de l’action sociale et de la santé a engagé une démarche d'organisation de sa gestion documentaire dans le but de répondre aux besoins de ses collaborateurs en adoptant un système clair, rationnel et efficace. Cette démarche s'inscrit en outre, comme cela vient d’être précisé, dans un mouvement général amorcé au niveau de l'Etat: l'entrée en vigueur de la LIPAD a engendré la nomination d'un archiviste responsable au sein de chaque département pour assurer une bonne gestion des documents, conformément aux besoins exprimés par les collaborateurs et aux principes édictés par les Archives d'Etat.

J'ai ainsi été mandatée pour conduire l'analyse des besoins du département en la matière, avec comme objectif de proposer une politique de gestion des documents conforme à la fois aux besoins du département, aux dispositions légales cantonales et aux normes de Records management. Ce travail s'est fondé sur l'étude des activités et missions du département, sur la nature des dossiers qui en découlent, sur l'évaluation des systèmes de classement existants ainsi que sur les conditions de stockage et de conservation des archives.

Plusieurs constats se sont imposés suite à cette analyse:

- Tout d'abord l'existence d'une grande disparité au sein du DASS en matière de gestion des archives. Certains services avaient en effet instauré des politiques de gestion des documents s'accordant avec les recommandations légales ; d'autres avaient mis en place des plans de classement thématiques qui répondaient aux besoins du service, mais dont l'organisation générale devait être revue ; d'autres encore ne disposaient d'aucun système cohérent.

- Ensuite la gestion des archives intermédiaires n'était pas organisée, ce qui provoquait des problèmes de repérage, voire de perte de l'information à moyen et long terme, ainsi que de sérieux problèmes de stockage. Un important arriéré d'archives existait dans la majorité des services, qu'il a été nécessaire de traiter rapidement afin de pouvoir procéder à des éliminations et à des versements d'archives aux Archives d'Etat. Cette étape a été essentielle pour pouvoir repérer et préserver les documents importants qui étaient jusqu'alors conservés dans des conditions inadaptées, et libérer des espaces de stockage.

A partir de ce premier état des lieux, les besoins du département ont pu être clarifiés et précisés. En voici la liste:

- unifier le processus de traitement et de classement des documents

- repérer rapidement l'information recherchée

- avoir une vision globale des documents produits ou reçus au sein du département

- limiter la masse de papier et éviter les doublons entre services

- assurer une meilleure circulation de l'information au sein du département

- assurer une bonne gestion du cycle de vie des documents pour éviter toute accumulation de documents devenus inutiles

- définir des responsabilités vis-à-vis des documents

- répondre aux exigences légales fixées (citées plus haut)

- s'inscrire dans une dynamique transversale commune aux départements de L'Etat en définissant des principes communs de Records management.

Parallèlement à l'analyse des besoins, l'étude organisationnelle du département a permis de relever les caractéristiques suivantes:

- une bonne répartition des niveaux de responsabilités décisionnelles entre les directions, la présidence et le secrétariat général

- une grande disparité entre les activités des différents services opérationnels et peu de points communs dans leur fonctionnement

- un éclatement géographique du département (7 sites différents).

.

L’élaboration de la politique de gestion documentaire devait nécessairement prendre ces facteurs en considération. Il est en effet important de s’adapter à la réalité de l’institution pour laquelle on travaille, afin de lui fournir un système qui soit applicable et appliqué. Il n’y a pas de système unique que l’on peut instaurer de façon systématique, il s’agit au contraire de trouver la bonne combinaison de procédures archivistiques qui correspondent à l’organisation de l’institution et qui répondent à ses besoins. Des changements organisationnels peuvent cependant être proposés s’ils permettent d’améliorer la gestion des documents de façon significative. Dans ce cas de figure, une analyse approfondie doit être faite pour définir les avantages que l’on en retirera ainsi que des ressources que cela implique.

Quatre axes ont été suivis durant cette année et demie écoulée afin de mettre en œuvre la politique définie.

1er axe - Gestion des archives courantes

Le travail entrepris a consisté, d’une part, à recenser et évaluer l’ensemble des dossiers traités au sein de chaque service afin d’avoir une cartographie complète de la production documentaire du département, et, d’autre part, à unifier le système de classement en définissant un cadre de classement départemental, appliqué dans tous les services. Ceci a abouti à:

- l'application d'un plan de classement normalisé au sein de chaque service pour les dossiers papiers.

- la mise en place d'une gestion cohérente des documents bureautiques: des arborescences de référence ont été développées au sein de chaque service, conformément au plan de classement défini. La même logique de classement est donc adoptée pour les dossiers papier et informatique, ce qui facilite les recherches des utilisateurs. Ceci permet en outre d'éviter la multiplication des doublons et des versions de documents: un document n'est classé qu'une seule fois et disponible pour tous, son état (document de travail, version validée,…) est précisé clairement soit dans son titre, soit dans ses propriétés.

2ème axe – Gestion des archives intermédiaires

Deux actions ont été menées en parallèle:

- le traitement de l’arriéré d’archives des différents services. Ces documents ont été localisés, recensés, analysés puis évalués. Des propositions de destruction ou de conservation ont ensuite été soumises aux Archives d'Etat pour validation. Des destructions et des versements aux Archives d'Etat ont été planifiés et organisés. Ces opérations ont permis d'une part de dégager de l'espace de rangement dans les bureaux, de l'espace de stockage dans les locaux d'archivage, et, d'autre part, de libérer des locaux qui ont pu être réaménagés en bureaux.

- la définition et la mise en œuvre d’un système de gestion approprié des archives intermédiaires. Une directive très précise a été établie afin de définir le processus d'archivage des dossiers. Tous les dossiers archivés sont dorénavant conditionnés en boites archives et enregistrés dans une base de données, administrée par l'archiviste de département. Cet outil permet de gérer les espaces de stockage, de rechercher rapidement les dossiers archivés, et de gérer les destructions et versements aux Archives d’Etat.

3ème axe – Relations avec les institutions publiques dépendant du DASS

Une enquête a été lancée en mars 2004 auprès des institutions et des services placés sous la surveillance du DASS et soumis à la LIPAD, afin d’établir un état de la situation de la gestion des documents en leur sein.

Au vu de l’importance des résultats attendus, ce travail a été repris en interne suite à l’abandon du projet initial lancé par la Chancellerie en 2002, qui devait concerner l’ensemble des institutions publiques du Canton. L’analyse des besoins en matière de gestion des documents des institutions publiques autres que celles dépendant du DASS reste encore à faire aujourd’hui.

L’analyse des résultats a rendu possible la diffusion de recommandations personnalisées en matière de gestion des documents aux établissements s’engageant dans un travail d’organisation de leurs archives. Elle a également conduit à organiser des séances de coordination régulières entre les archivistes de la FSASD, de l’Hospice général, des Hôpitaux Universitaires de Genève et de l’archiviste de département afin d’harmoniser les politiques de gestion documentaire développées et de travailler ensemble sur des problématiques communes, comme la gestion électronique des documents par exemple.

4ème axe – Les relations interdépartementales

Des échanges réguliers ont été développés tant avec les Archives d’Etat qu’avec les autres archivistes de département, permettant de mener une action commune et coordonnée. Cette collaboration a notamment abouti à la définition d'un calendrier de conservation de référence pour les dossiers de gestion des administrations publiques genevoises.

En complément à ces quatre axes de travail, des directives ont été émises pour fixer et décrire les processus à suivre à chaque étape de la politique de gestion documentaire départementale, à savoir:

- la capture des documents dans le système et leur classement: classement des dossiers papiers, classement et description des documents numériques, gestion des mails

- leur transfert, c'est-à-dire leur passage de l'état d'archives courantes à celui d'archives intermédiaires (utilisation du calendrier de conservation, conditionnement des documents…)

- la communication des archives

- le sort final, à savoir la destruction ou le versement des documents aux Archives d'Etat.

Ces directives et procédures d’archivage sont valables pour l’ensemble des services, et doivent y être appliquées de la même façon. Cependant, chaque service est considéré comme une entité productrice et gestionnaire de documents, devant avoir son propre plan de classement. L’ensemble des plans de classement des services sont construits selon la même structure mais adaptés aux besoins spécifiques de chacun. Le tout forme le plan de classement du département, et reflète l’ensemble des activités qu’il dirige.

Le système ainsi défini est un système d’archivage décentralisé, qui correspond au mieux à l’organisation du département identifiée lors de l’analyse des besoins, et décrite plus haut.

Ce qui le caractérise est qu’il n’y a pas de service d’archives à proprement parler, organisé avec plusieurs collaborateurs. Je travaille avec un réseau de correspondants-archives. Un correspondant-archives a été désigné au sein de chaque service par ses supérieurs et moi-même sur des critères de bonne connaissance de son service et des documents qu'il produit. Son rôle est d'être en contact direct avec l'archiviste de département pour participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de gestion des archives au niveau de son service. Il doit être le principal intermédiaire entre l'archiviste et ses collaborateurs.

Ce fonctionnement correspond à la philosophie du département qui veut que les responsabilités soient déléguées au maximum au niveau des services. Je suis donc responsable de la politique de gestion des documents, les correspondants-archives sont responsables de sa bonne application au sein des services. De même, ils gèrent avec moi les archives intermédiaires de leur service, qui sont stockées dans leurs locaux et non dans un dépôt centralisé pour l’ensemble des archives intermédiaires du département. Les correspondants-archives gèrent les demandes de consultation des archives intermédiaires, et veillent à leur intégrité.

Ce choix a été fait en raison de la dispersion géographique des services, pour faciliter la consultation d’archives intermédiaires. Ces correspondants sont le plus souvent des assistantes de direction, qui ont une bonne connaissance de l’ensemble des dossiers traités, et qui ont en outre l’autorité suffisante pour faire appliquer les procédures en interne. L’avantage d’un tel réseau est qu’il est très souple, et que je travaille directement avec les utilisateurs, ce qui permet d’être plus réactif et de mieux comprendre leurs attentes. Le bon fonctionnement d’un tel système suppose de définir clairement les rôles et responsabilités de chacun afin de lever toute ambiguïté. Cela nécessite également d’organiser des séances de coordination régulières avec l’ensemble des correspondants-archives du département, pour les informer des changements ou projets en cours mais surtout pour leur permettre d’échanger sur leurs expériences.

La mise en place d’un tel système représente une réelle démarche de progrès, impliquant une nouvelle perception des ressources informationnelles du département : les documents sont en effet d’autant plus perçus comme des outils d’information, devant être identifiables, contrôlés et accessibles tout au long de leur cycle de vie.

L'accompagnement des collaborateurs est capital dans cette mise en œuvre. J’ai pour cela organisé des séances d'information ainsi que des formations aux personnes plus directement concernées.

Une politique d’archivage est un outil à la fois contraignant et évolutif, dont le bon fonctionnement nécessite un suivi régulier ; c’est pourquoi il est indispensable de dresser un premier bilan des actions engagées, en organisant régulièrement des évaluations du système instauré.

2. Evaluer: pourquoi ?

L'organisation d'une évaluation du système instauré depuis une année et demie nous a semblé une évidence en interne. L'intérêt pour nous était multiple.

Nous souhaitions tout d’abord nous assurer que les procédures définies étaient véritablement comprises et appliquées, qu’elles fonctionnaient et correspondaient donc aux besoins des collaborateurs.

Nous voulions ensuite vérifier que la formation qui a été dispensée aux utilisateurs était pertinente et adaptée, que les actions demandées étaient bien comprises.

Il s’agissait également de prouver que l'ensemble des moyens et outils mis en œuvre garantit l'authenticité et la fiabilité des documents produits.

Enfin, cela permettait de faire le bilan du système, d’en mesurer la performance et les acquis, d’en corriger les dysfonctionnements pour le faire progresser. Ce bilan permet d’éviter l’inadaptation progressive du système et de justifier son existence auprès des instances décisionnelles.

Une évaluation de ce type permet également de mettre en lumière le travail accompli et de communiquer auprès de tous les collaborateurs (cadres et non cadres) sur les avantages attendus.

3. Évaluer, oui, mais comment ? a-Les bons interlocuteurs: identifier clairement les personnes auprès desquelles sera menée l'enquête

Avant toute chose, il est essentiel de bénéficier du soutien de la direction pour mener cette évaluation. A défaut, les cadres ou chefs de service ne comprendront pas l'importance de l'exercice et auront des réticences à octroyer du temps à leurs collaborateurs pour leur permettre de vous aider. Pour gagner leur soutien, il est nécessaire de leur démontrer les avantages qu’il est possible de retirer de cette évaluation, tels que le gain d'espace, de temps, la mise à jour de procédures, la conformité avec la réglementation…

Le soutien de la direction, seul, ne suffit pas: tout le personnel doit coopérer. C'est essentiel parce que c'est justement le personnel qui n'exerce pas de fonctions directoriales qui vous aidera dans l'audit. Il s’agit donc de trouver ce qu'ils ont à y gagner et de le faire valoir auprès d’eux. Nous avons ainsi mis en avant le fait que les résultats permettraient d’ajuster le système à leurs besoins. Il est important de sélectionner des personnes qui soient à des niveaux hiérarchiques variés. Cela donne une vision plus large et permet d’enrichir la réflexion: un cadre n’aura pas la même perception du système que sa secrétaire qui l’utilise quotidiennement.

Pendant tout le processus, la communication est capitale. J’ai donc organisé des séances d’information avec les correspondants-archives des services à chaque étape de l’évaluation:

- Lors du démarrage pour leur présenter la démarche adoptée et les outils utilisés dans ce cadre,

- Après la récolte d’informations pour analyser les réponses faites avec eux, et leur permettre de s’exprimer et d’échanger entre eux,

- Lors de la présentation du rapport final pour leur exposer les mesures d’améliorations envisagées.

A chaque étape, ces correspondants ont transmis les informations données au sein de leur service, assurant ainsi une communication claire auprès de l’ensemble des collaborateurs concernés.

b-Quelles données recueillir? Identifier clairement les points que vous souhaitez auditer

Les données qu’il est important de recueillir sont définies par la finalité ou les objectifs de l'audit. Quelles sont les données nécessaires pour atteindre ces objectifs? Il faut éviter de recueillir des données qui seront inutiles. La préparation des questions demande une réflexion particulière: il faut en effet prendre en compte plusieurs paramètres: