Publiée une fois par année, la Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI) a pour but principal le développement scientifique de cette discipline en Suisse.

Présentation de la revue

Contenu du site

Se connecter

Publié par Ressi

N° Spécial DLCM

Ressi — 15 février 2022

Editorial

Le Swiss Research Data Day 2020 (SRDD2020) organisé par le projet Data Life-Cycle Management (DLCM, https://dlcm.ch) a eu lieu le 22 octobre 2020 dans les murs de la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE) en Suisse.

Un mot de bienvenue et une présentation annonçant le lancement d’OLOS, la solution suisse de gestion des données de recherche, ont démarré la journée. L’essentiel du programme et ses différentes parties se sont déroulés en ligne moyennant des sessions parallèles durant le colloque.

Ajoutées à ces dernières, cinq conférences plénières ont été données par Patrick Furrer de swissuniversities, Christine Pirinoli de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), Nancy McGovern du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et Hrvoje Stancic de l’Université de Zagreb (UNIZG). La conférence de clôture, sur la gestion des données massives, a été donnée par Alberto Pace, qui a explicité les enjeux de ce domaine au sein du Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN).

Cette troisième édition des SRDD a donné naissance à une édition spéciale de la présente revue, réunissant les papiers présentés par plusieurs intervenants du 22 octobre. Ces papiers sont structurés en cinq thématiques.

L’une de ces thématiques est les données de recherche ouvertes et l’enjeu de leur gouvernance. A cet égard, deux illustrations sont présentées : une stratégie de gestion des données de la recherche développée pour NCCR Robotics et un portfolio proposé par l’équipe du Swiss Institute of Bioinformatics comprenant des bases de données et outils en ligne pour gérer les données scientifiques.

Une seconde thématique est celle de la gestion des données de recherche et des dimensions éthiques, légales, financières et académiques afférentes. A ce niveau, plusieurs intervenants ont apporté des cas pratiques, tels que DMLawTool et ses fonctionnalités qui offrent un arbre décisionnel facilitant la prise de décisions pour les questions juridiques relatives à la gestion des données, les 12 projets pilotes conduits par la ZHAW dans le cadre du projet DLCM, et d’autres questions de copyright et problématiques liées aux licences ouvertes.

Une thématique plus stratégique donne lieu à des retours d’expérience pertinents de l’UNIL et l’ETHZ.

Les deux dernières thématiques couvrent d’une part les compétences qu’implique le traitement des données ouvertes et d’autre part des cas pratiques de plusieurs chercheurs de l’EPFL et notamment du projet européen FAIR4Health, rapportant diverses expériences en matière de préparation des données en vue de leur partage et ré-exploitation. Dans cet ordre d’idées, le MOOC de DLCM a été présenté.

Plusieurs institutions, chercheurs, professionnels et experts ont suivi et contribué à cette rencontre. Au total, 42 conférenciers de plusieurs pays (Suisse, Allemagne, France, Hongrie, Croatie et Etats Unis) ont retenu l’attention de plus de 311 inscrits, qui ont suivi par Zoom ou par YouTube Live nos 28 présentations.

Je tiens à remercier chaleureusement l’équipe RESSI qui a accueilli nos articles scientifiques issus du SRDD2020 dans ce numéro spécial. Mes remerciements vont aussi à tous nos partenaires, conférenciers et bénévoles pour leur confiance et leur contributions précieuses.

Bonne lecture !

Basma Makhlouf ShabouProf.

Dr. Basma Makhlouf Shabou

OLOS, Présidente (https://olos.swiss)

_________________________________________________

The Swiss Research Data Day 2020 (SRDD2020) organized by the Data Life-Cycle Management (DLCM, https://dlcm.ch) took place on 22th October 2020 at the Geneva School of Business Management (HEG-GE) in Switzerland.

A welcome and a presentation announcing the launch of the swiss research data management solution, OLOS, started the day. The main points of the program and its different parts were held online through parallel sessions during the symposium.

In addition, five plenary speeches were given by Patrick Furrer from swissuniversities, Christine Pirinoli from the University of Applied Science and Arts Western Switzerland (HES-SO), Nancy McGovern from the Massachusetts Institute of Technologies (MIT) and Hrvoje Stancic from the University of Zagreb (UNIZG).

The closing conference, on massive data management, was given by Alberto Pace who reported the challenges of this field within European Organization for Nuclear Research (CERN).

This third edition of the SRDD gave birth to a special issue of this review, bringing together papers presented by several speakers from October 22. These papers are structured in five themes.

One of these themes focused on open research data and the issue of their governance. In this respect, two illustrations were presented: a research data management strategy developed for NCCR Robotics and a portfolio proposed by the Swiss Institute of Bioinformatics team including online databases and tools to manage scientific data.

A second theme of research data management and the related ethical, legal, financial and academic dimensions was addressed. Several speakers provided practical case studies, such as the DMLawTool and its decision tree functionality, helping to take decisions for data management related legal issues, the 12 pilot projects conducted by ZHAW in the framework of the DLCM project, and many other copyright and open licensing issues.

A more strategic theme was addressed with relevant feedback from UNIL, ETHZ.

Then, the two last themes cover on the one hand the skills involved in handling open data and on the other hand practical cases from several EPFL researchers and notably from the European project FAIR4Health reporting various experiences in preparing data for sharing and re-use. In this context, the DLCM MOOC was presented.

Several institutions, researchers, professionals and experts attended and contributed to this meeting. In total, 42 speakers from several countries (Switzerland, Germany, France, Hungary, Croatia and the United States) captured the attention of more than 311 registrants who followed our 28 presentations via Zoom or YouTube Live.

I would like to warmly thank the RESSI team for hosting the scientific papers resulting from the SRDD 2020 in this special issue. My thanks also go to all our partners, speakers and volunteers for their trust and valuable contribution.

Enjoy your reading!

Prof. Dr. Basma Makhlouf Shabou

OLOS, President (https://olos.swiss)

- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires

- 1 fichier attaché

N°21 décembre 2020

Ressi — 15 février 2021

Sommaire - N° 21, Décembre 2020

Visions d'ailleurs :

-

Apprendre « en commun » : L’expérience des ateliers de contribution à Wikipédia dans les bibliothèques publiques de Montréal - Marie D. Martel

Études et recherche :

- Formation en gestion des données de recherche: propositions de dispositifs d’e-learning pour le projet DLCM - Marielle Guirlet, Manuela Bezzi, Manon Bari

- The Knowledge & Learning Commons – a library’s evolution driving cultural change at the United Nations in Geneva - Viviane Brunne, Sigrun Habermann

- La place des ressources documentaires des bibliothèques académiques dans la lutte contre les Fake News. Le cas du COVID-19 - Benoît Epron, Séverine Gaudard

- Les bibliothèques face à la vague - Florence Burgy, Benoît Epron

Comptes-rendus d'événements :

- A review of the Swiss Research Data Day 2020 (SRDD2020): 48 experts shared their experiences on emergent approaches in Open Science - Pierre-Yves Burgi, Lydie Echernier

- Conférence annuelle LIBER 2020 online : compte rendu d’évènement - Piergiuseppe Esposito

Recensions :

- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires

Histoire d'une (r)évolution : l'informatisation des bibliothèques genevoises 1963-2018

Ressi — 15 février 2021

Alex Boder, HEG Genève

Histoire d’une (r)évolution : l’informatisation des bibliothèques genevoises, 1963-2018

Publié en 2019, cet ouvrage, disponible en version papier et électronique, marque par son imposante densité mais également par sa qualité de mise en page.

Il constitue une somme considérable et précieuse de l’histoire de l’informatisation des bibliothèques genevoises. Près de 400 pages qui au final ne se limitent pas à la seule Genève puisqu’intelligemment il met en perspective ces développements sous un angle régional, national et parfois international.

Ces 55 ans d’histoire en onze chapitre constituent une importante et inédite contribution, qui n’a pas d’équivalent et qui représente une référence en la matière. Ce livre fourmille d’évènements, d’informations, de lieux et de personnes qui ont contribué à la mise en place et l’évolution de l’informatique documentaire. Ces 400 pages, très bien structurées, où à chaque fin de chapitre une bibliographie est ajoutée, se voient agrémentées d’outils indispensables pour une consultation aisée : profonde table des matières, liste des sigles, index des personnes citées et frise temporelle.

Cela saute aux yeux que cet ouvrage est le fruit d’un travail considérable, mené de main de maître par ses deux auteurs, porteurs d’une vaste et riche expérience : Gabrielle von Roten à qui le livre est dédié et Alain Jacquesson.

Gabrielle von Roten a dirigé le Service de coordination des bibliothèques universitaires de Genève puis a été en charge de la Coordination locale RERO (Réseau des bibliothèques de Suisse occidentales). Elle a été membre active de différents comités et commissions de bibliothèques au niveau régional et national. Elle nous a malheureusement quitté le 27 mai 2019 mais a pu transmettre ses commentaires sur les dernières épreuves de cette édition.

Alain Jacquesson, auteur de nombreuses publications de référence dans le domaine, a dirigé l’Ecole de bibliothécaires puis le réseau des Bibliothèques municipales de Genève puis enfin la Bibliothèque de Genève où il termine sa carrière en 2007.

Témoins de leur temps et surtout ayant vécu les premières informatisations réalisées dans les institutions, ils n’ont cessé de côtoyer les différents acteurs qui au cours des années ont marqué de leur empreinte les évolutions technologiques de l’informatique documentaire à Genève. Ces derniers sont chaleureusement remerciés pour l’aide apportée par leur témoignage et la documentation qu’ils ont pu fournir.

Les auteurs ont méticuleusement recueilli les éléments indispensables à la constitution de cet ouvrage. Appuyé par des sources riches et très variées, ce livre a le mérite d’en donner un sens qui nous éclaire sur ce qui a marqué l’informatisation des bibliothèques à Genève.

Cet ouvrage présente plusieurs intérêts et évite le piège d’une narration purement chronologique même si en annexe une judicieuse frise temporelle nous aide à contextualiser les événements au cours du temps dans une perspective à la fois genevoise, nationale et internationale.

Il a cette qualité de porter un regard sous plusieurs angles. De par sa valeur historique mais également scientifique par le soin apporté dans sa réalisation.

Après une introduction qui nous expose les grandes étapes marquantes, les auteurs mettent en lumière les organisations internationales établies à Genève qui ont été pionnières dans l’informatisation de leurs bibliothèques et ont continué à réaliser des solutions souvent innovantes dans ce domaine. Suit un chapitre sur les bases de données documentaires et les services qui ont été mis en place dans certaines bibliothèques pour en faciliter la constitution et la consultation. C’est au chapitre 4, le plus volumineux, que les auteurs nous détaillent les réalisations des bibliothèques scientifiques et patrimoniales. C’est finalement conséquent puisque ces bibliothèques ont été un important moteur dans la mise en place du réseau RERO qui a tant marqué les usagers des bibliothèques. Il évoque les conflits, les échecs mais également les alliances et les réussites.

La lecture publique et les bibliothèques scolaires ne sont bien entendu pas oubliées et sont traitées par la suite, après avoir dédié un chapitre sur l’impact de l’apparition de la micro-informatique au sein des institutions.

C’est d’ailleurs l’aspect technique et parfois complexe de la migration et de la retroconversion des données qui est traité dans le chapitre suivant.

Tous ces aspects techniques ne pouvaient s’expliquer sans évoquer, au neuvième chapitre, la formation à l’informatique documentaire. Les différentes écoles, cours et formations continues sont présentés avec une approche chronologique puis un sous-chapitre est consacré à la recherche, la recherche appliquée en particulier.

L’ouvrage se termine avec les deux derniers chapitres. Le dixième, qui traite des bibliothèques numériques, aborde les grands chantiers informatiques touchant périodiques, affiches, manuscrits, livres anciens, thèses, supports audio et video, logithèque, archives ouvertes, etc. mais également des services et des médiations organisés autour du numérique comme InterroGE ou Labo-Cité en exemple. Puis, l’ouvrage se termine avec le onzième et dernier chapitre sous forme de conclusion qui n’en est pas une pour nos bibliothèques puisqu’il traite de l’avenir et des immenses défis qui attendent les bibliothèques face ou avec l’informatique. Tous deux ont dorénavant un destin fortement lié lorsqu’on touche du doigt les perspectives d’avenir offertes par l’intelligence artificielle, le « deep learning » et le « big data » qui ne manqueront pas de transformer nos bibliothèques.

Il est certain que cette « Histoire d’une (r)évolution » a pour qualité de permettre à tout professionnel ou tout utilisateur (genevois) de se remémorer avec plaisir les événements, lieux ou personnes qui ont contribué à l’effort numérique des bibliothèques de Genève tout en les mettant en perspective pour aider à se forger une idée sur le futur qui les attend.

Bibliographie

JACQUESSON, Alain, VON ROTEN, Gabrielle, 2019. Histoire d'une (r)évolution : l'informatisation des bibliothèques genevoises, 1963-2018. Genève : L'Esprit de la Lettre Editions. 389 p.

ISBN 9782940587117

- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires

Editorial n° 21

Ressi — 5 février 2021

Editorial n°21

C’est un vingt-et-unième numéro riche en contributions de recherche que nous avons le plaisir de vous présenter.

Ce numéro comporte une innovation de taille : la rubrique Visions d’ailleurs.

Cette rubrique consiste à donner un aperçu des préoccupations, des pratiques et des sujets de recherche de spécialistes en sciences de l’information en dehors des frontières de la Suisse, et constitue ainsi un témoignage sur une expérience, une recherche ou encore un point de vue spécifique depuis l’étranger.

Le comité de rédaction a en effet pensé que cela pouvait constituer un apport instructif et complémentaire pour les lecteurs de RESSI et susciter des idées et échanges fructueux.

Cette rubrique est inaugurée par Marie Martel, professeure adjointe à l’EBSI de Montréal. Son article intitulé « Apprendre en commun : l’expérience des ateliers de contribution à Wikipedia dans les bibliothèques publiques de Montréal » relate une expérience très intéressante du rôle possible des bibliothèques au service de l’inclusion numérique, en l‘occurrence dans la réalisation et conduite des ateliers de contribution à Wikipedia, et en démontre les limites et les impacts.

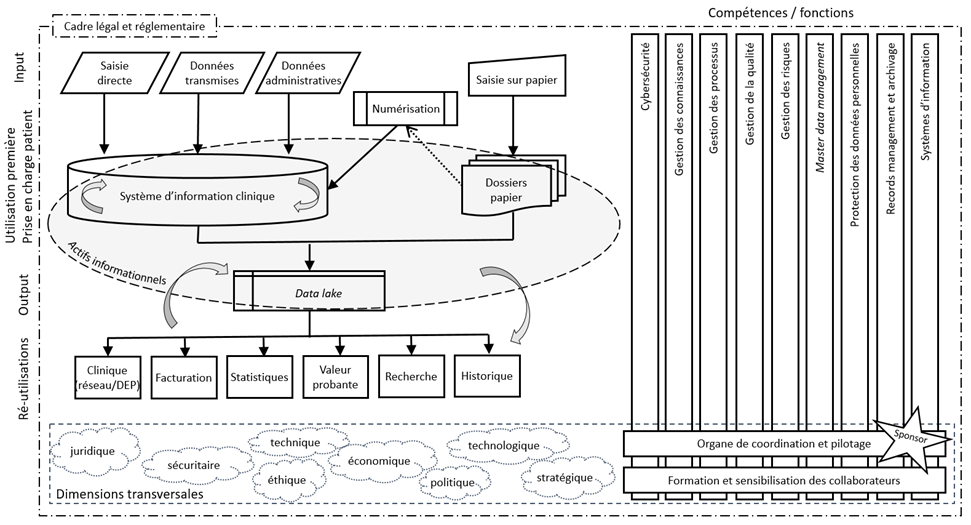

Dans la rubrique Etudes et Recherches, vous trouverez un premier article intitulé Données médicales et dossiers patients comme actifs informationnels : la gouvernance de l’information dans les hôpitaux universitaires suisses. Ecrit par Anna Hug Buffo, archiviste principale aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), l’article fait un état des lieux des composantes de la gouvernance de l’information dans les hôpitaux universitaires suisses et propose un schéma général des flux des données médicales et de leurs diverses réutilisations.

Une deuxième contribution, signée par Marielle Guirlet, Manuela Bezzi et Manon Bari, diplômées du Master en Sciences de l'Information HEG, HES-SO (2020) intitulée Formation en gestion des données de recherche: propositions de dispositifs d’e-learning pour le projet DLCM, donne des recommandations et des propositions d’options pour la conception d’un dispositif de formation d’e-learning en gestion des données de recherche.

Une troisième contribution, signée également par Marielle Guirlet, co-auteure du précédent article, est intitulée Ouverture des données de recherche dans le domaine académique suisse : outils pour le choix d’une stratégie institutionnelle en matière de dépôt de données. L’article donne les informations nécessaires pour aider les institutions universitaires suisses à choisir leur stratégie de dépôt des données de recherche : soit orienter ses chercheurs et chercheuses vers un dépôt existant (et lequel) soit créer un nouveau dépôt, et il donne les spécifications que ce dépôt doit remplir.

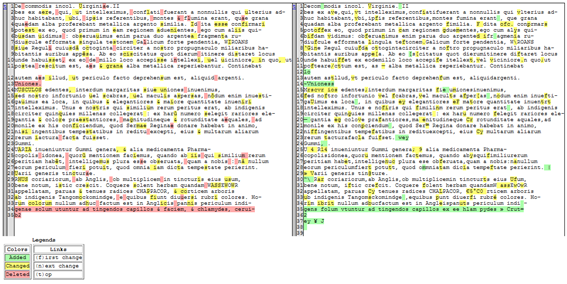

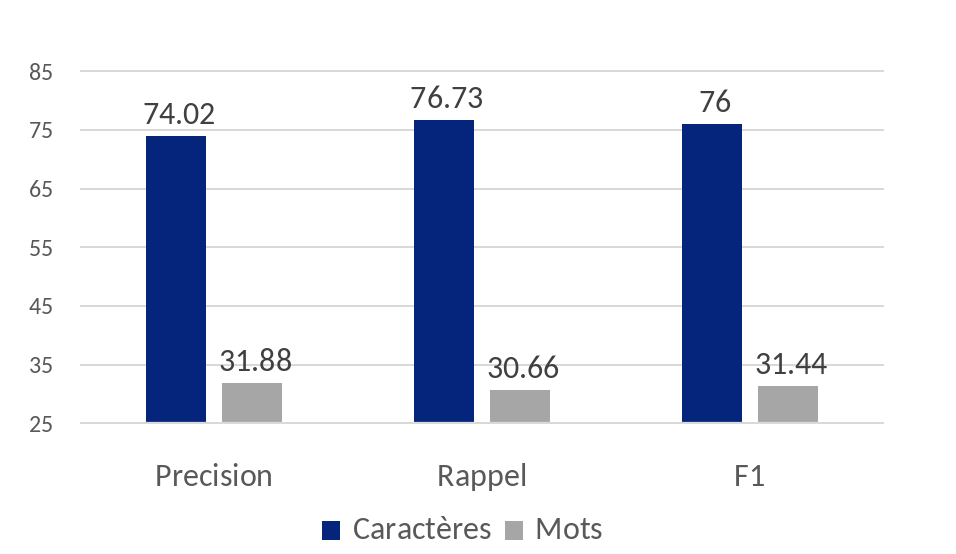

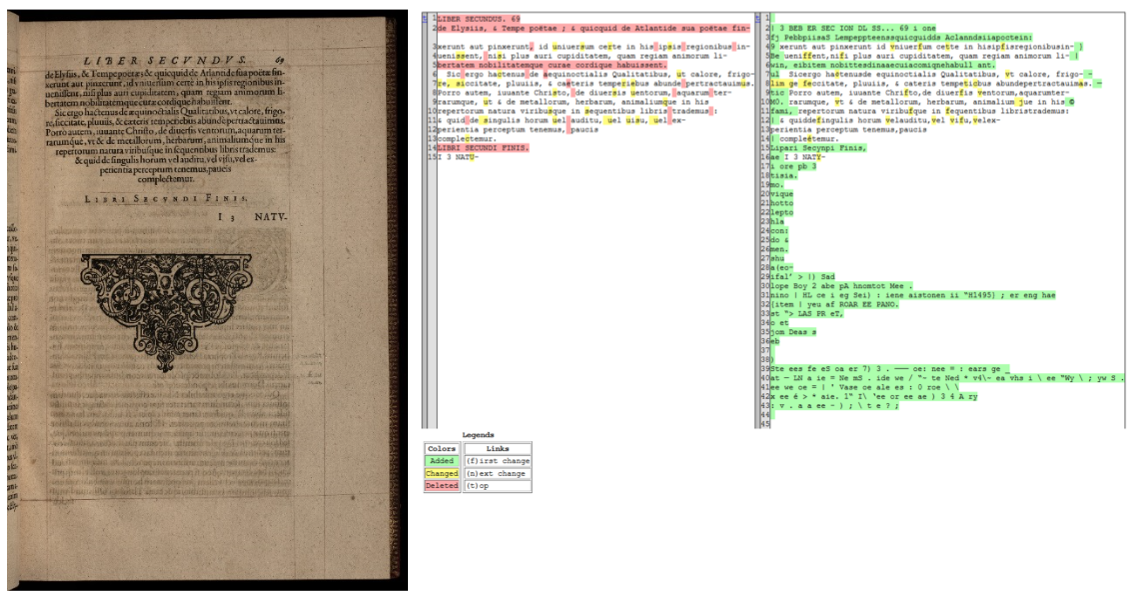

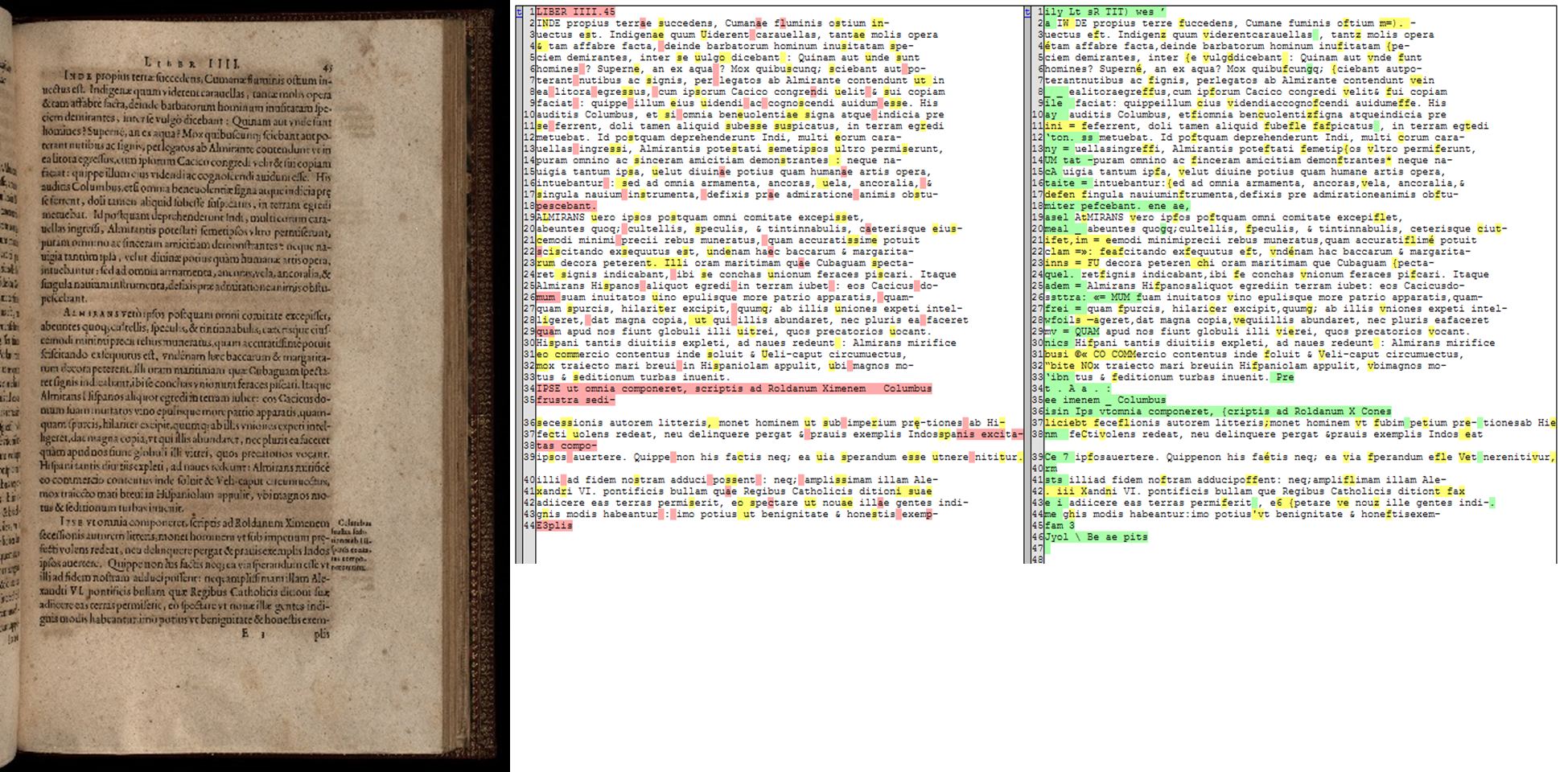

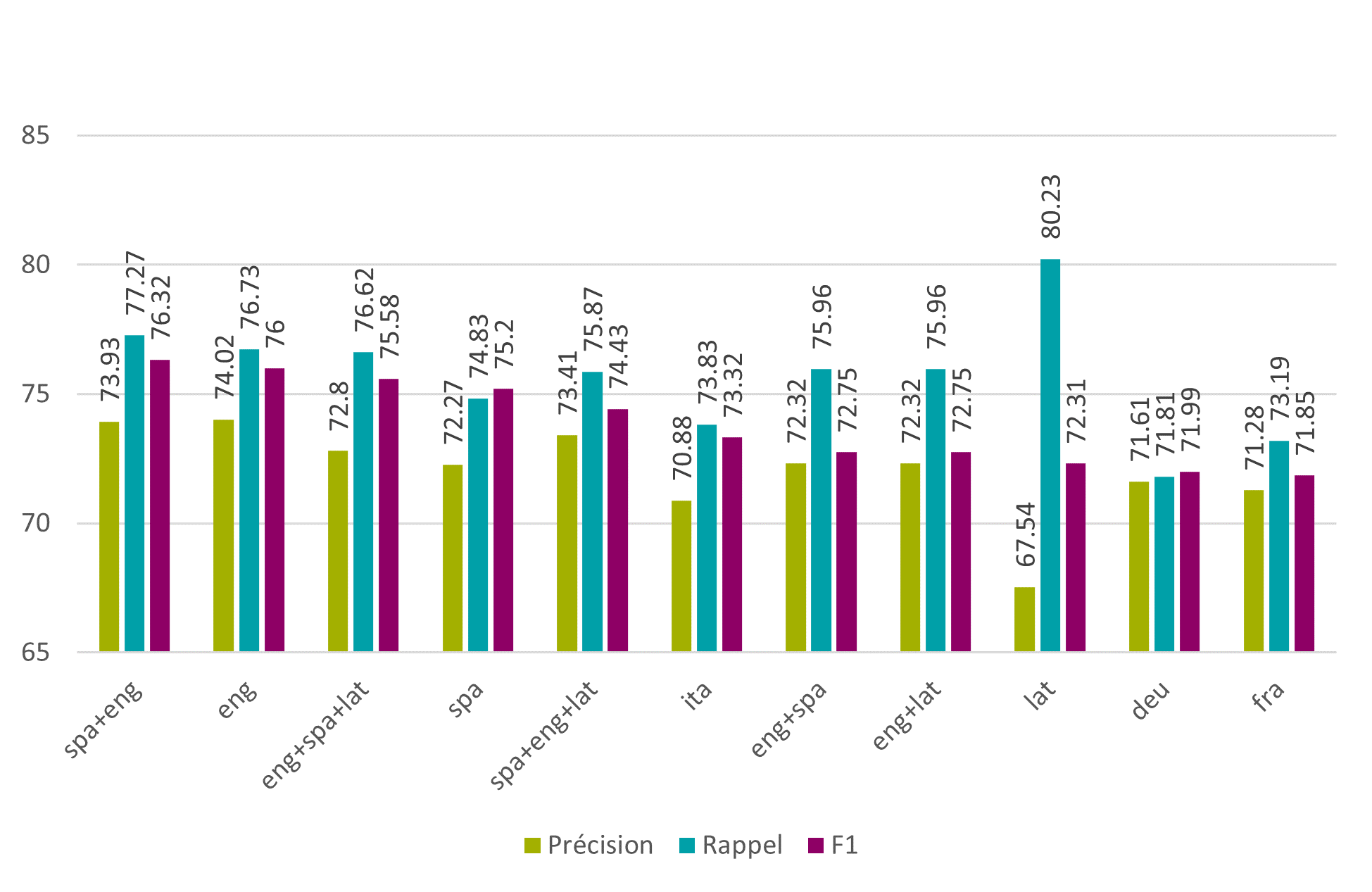

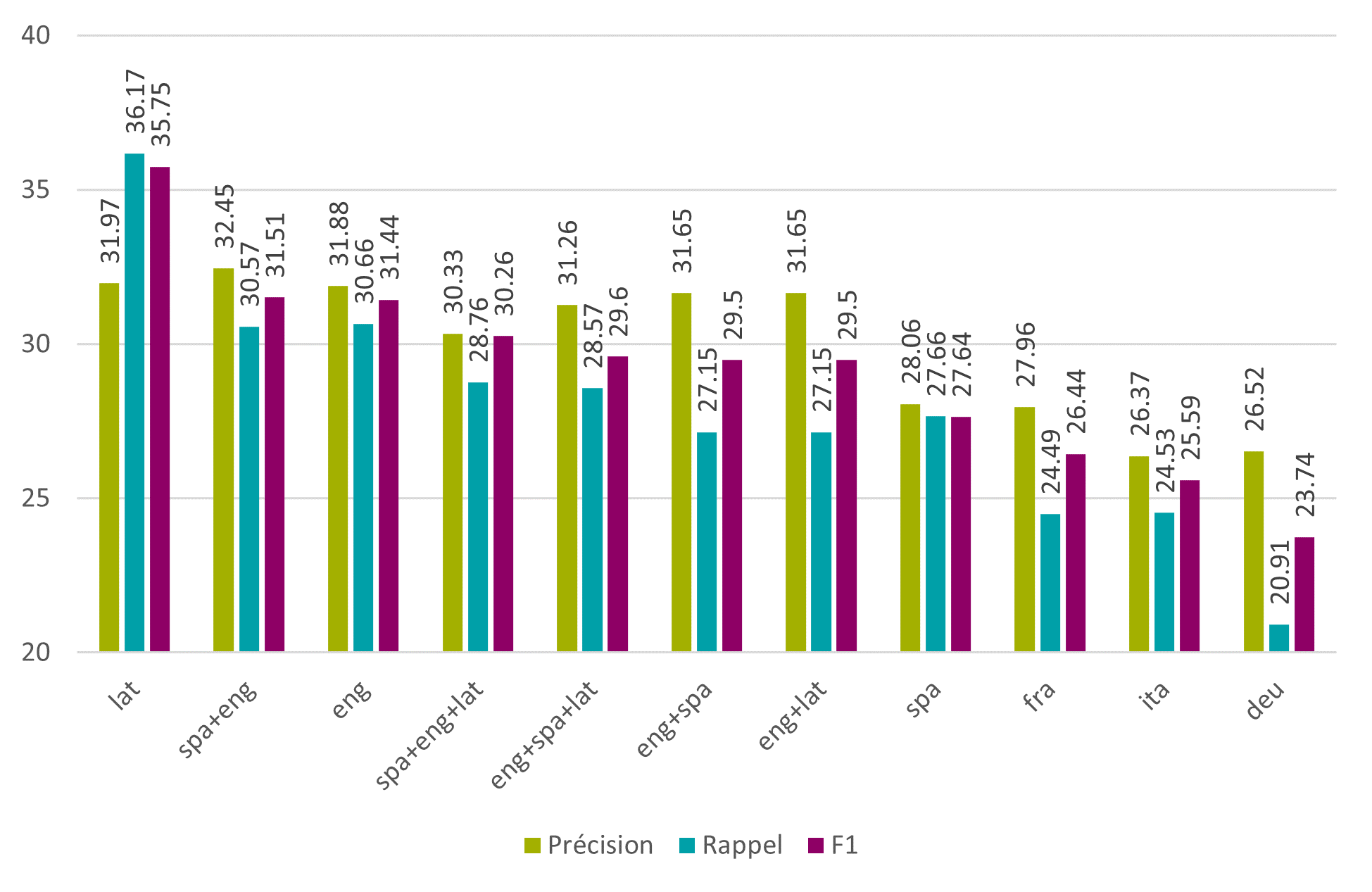

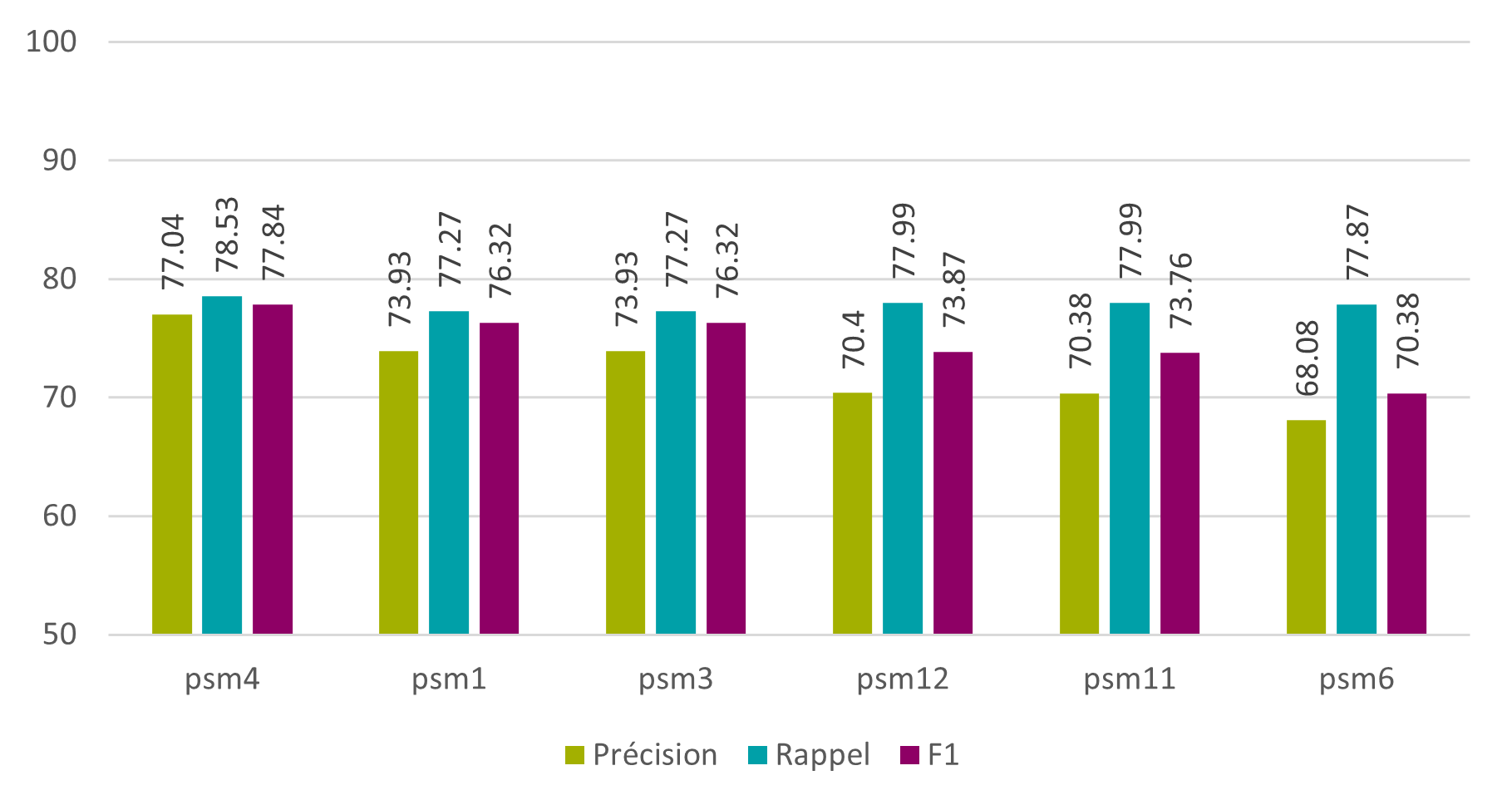

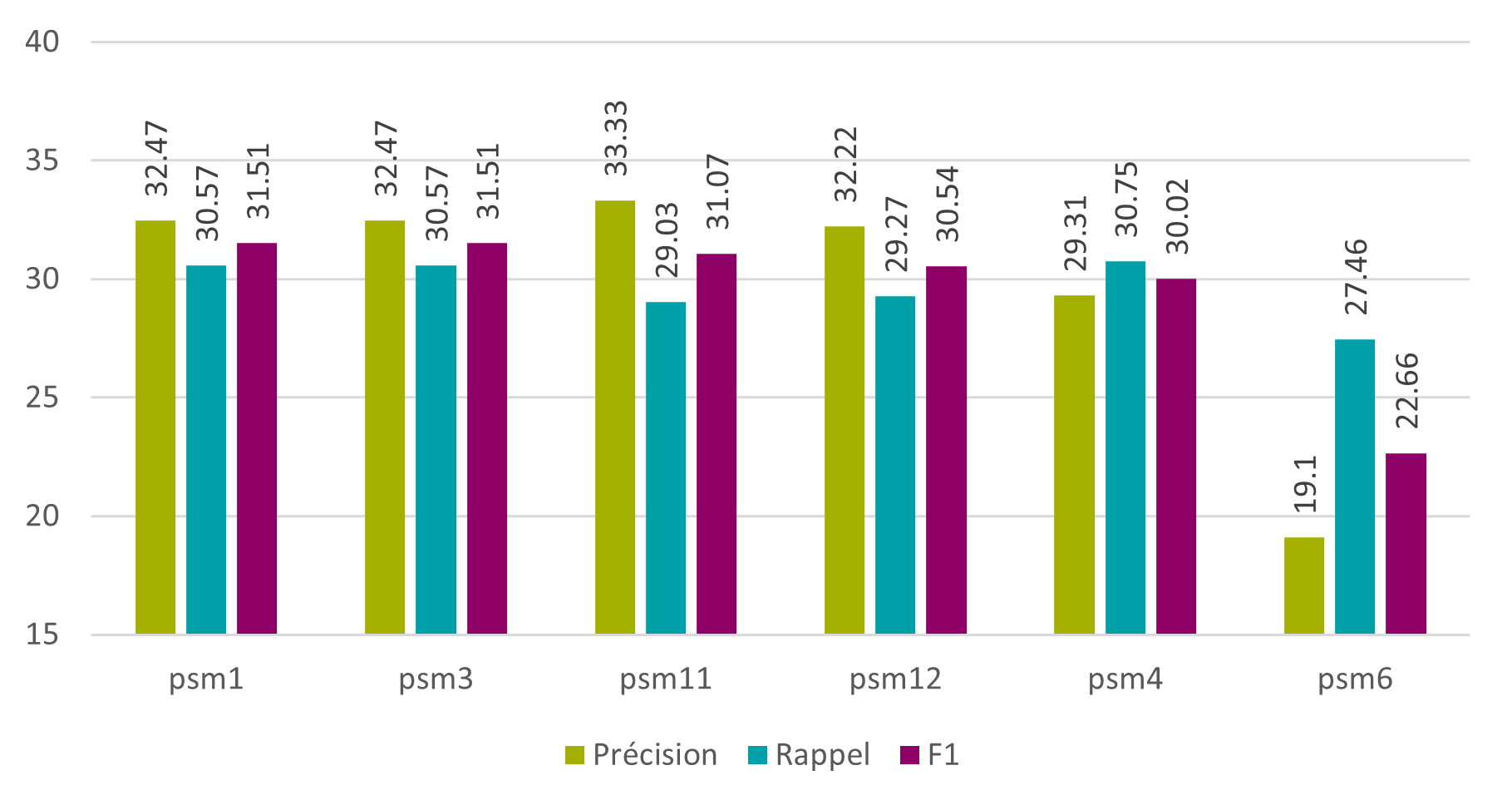

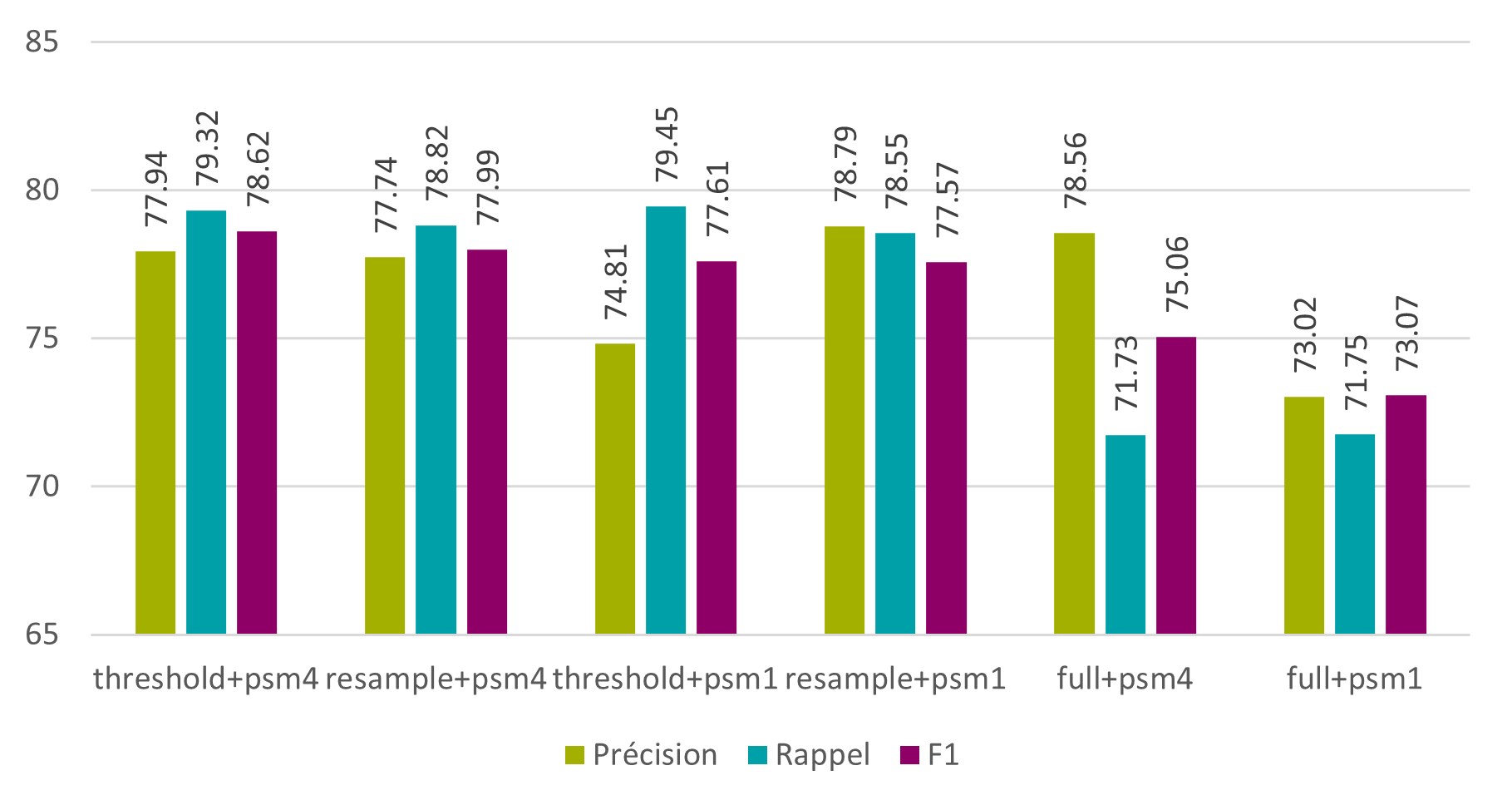

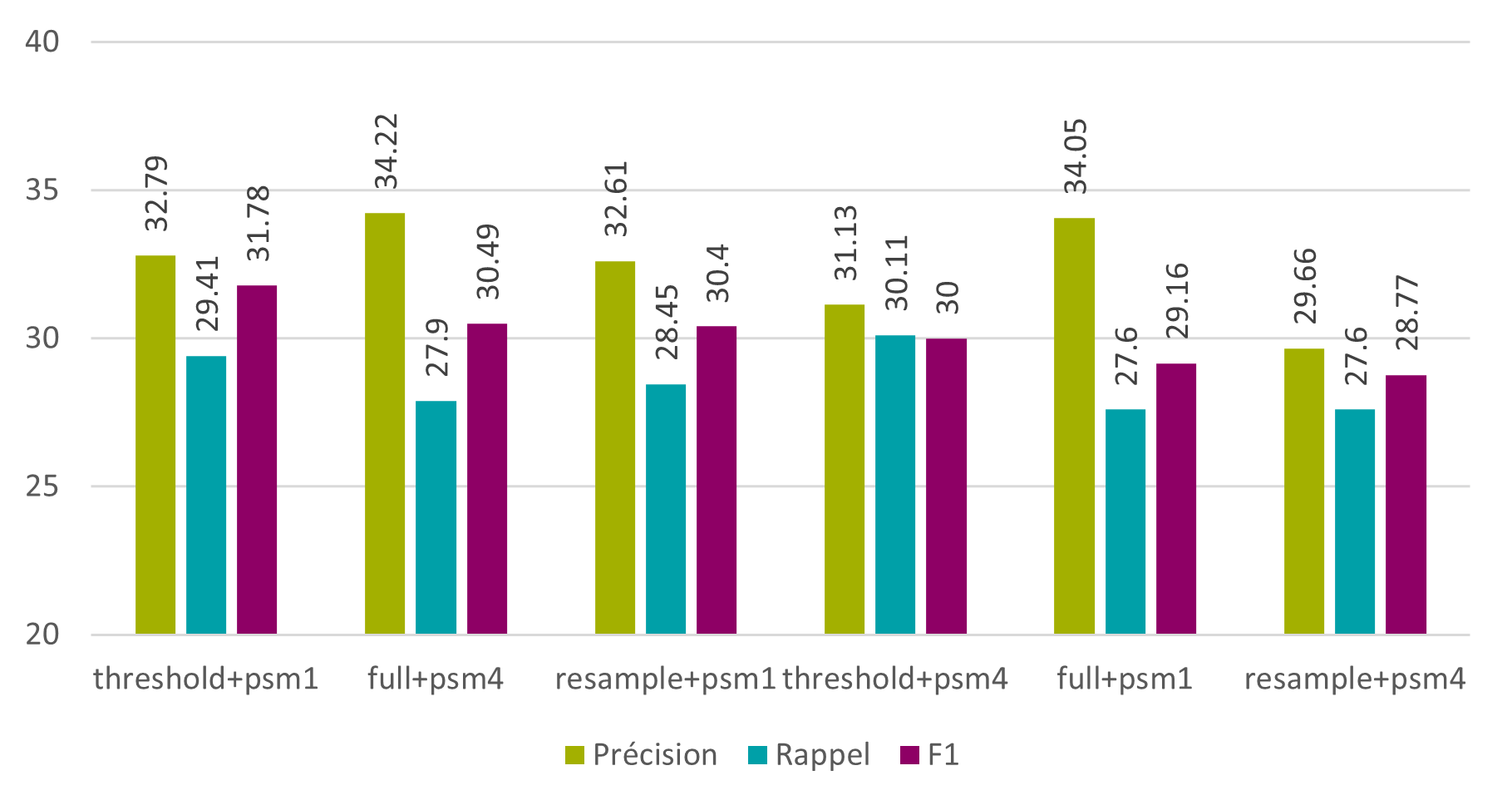

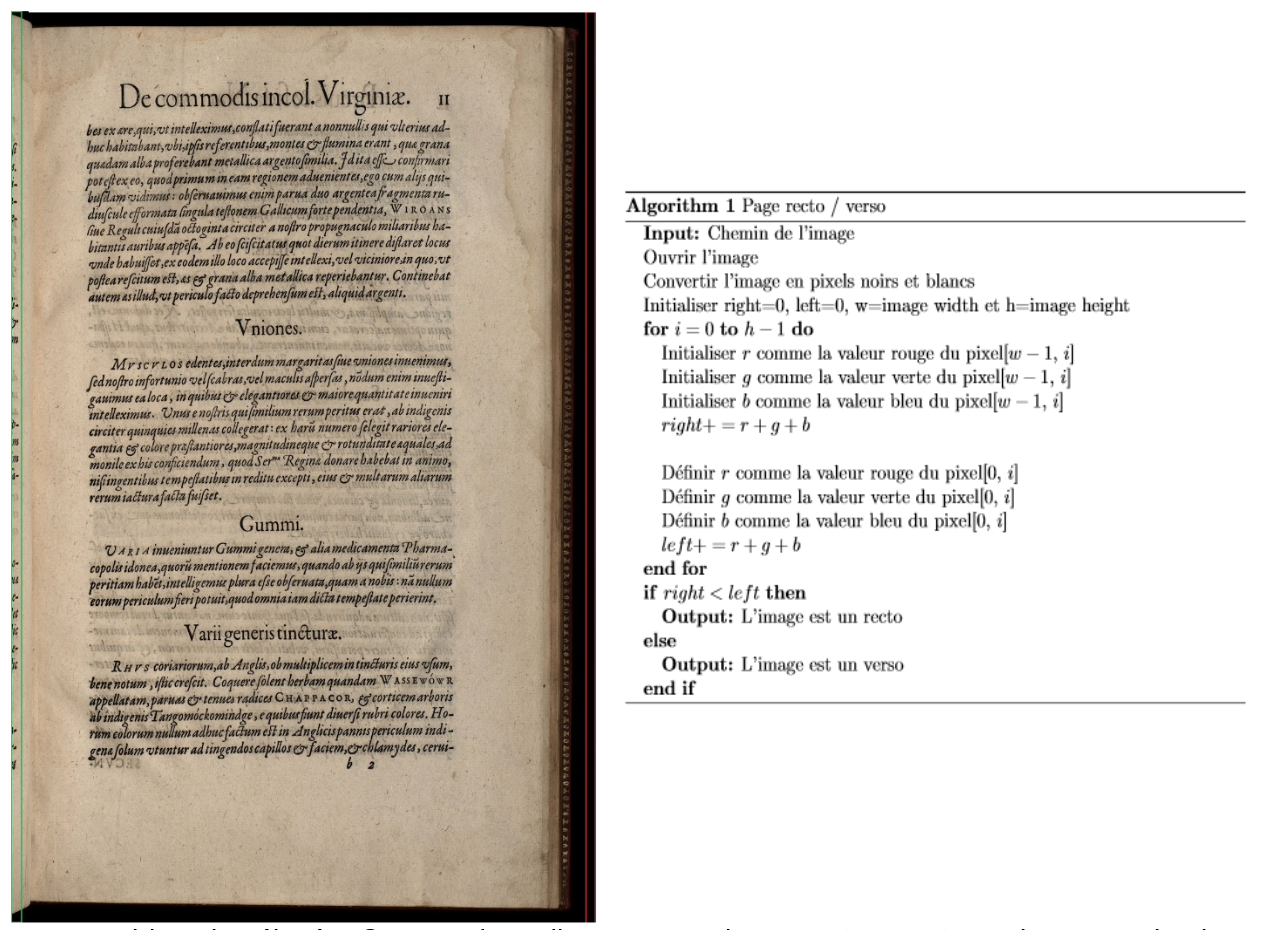

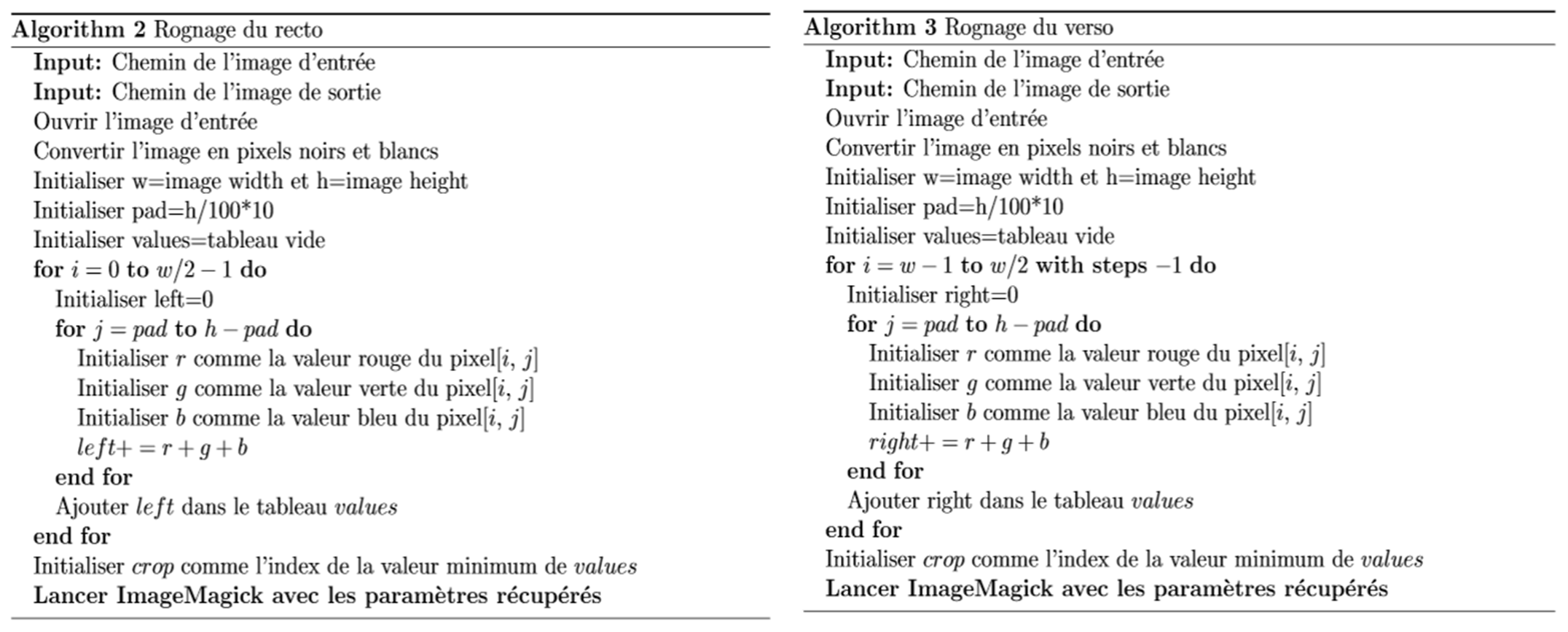

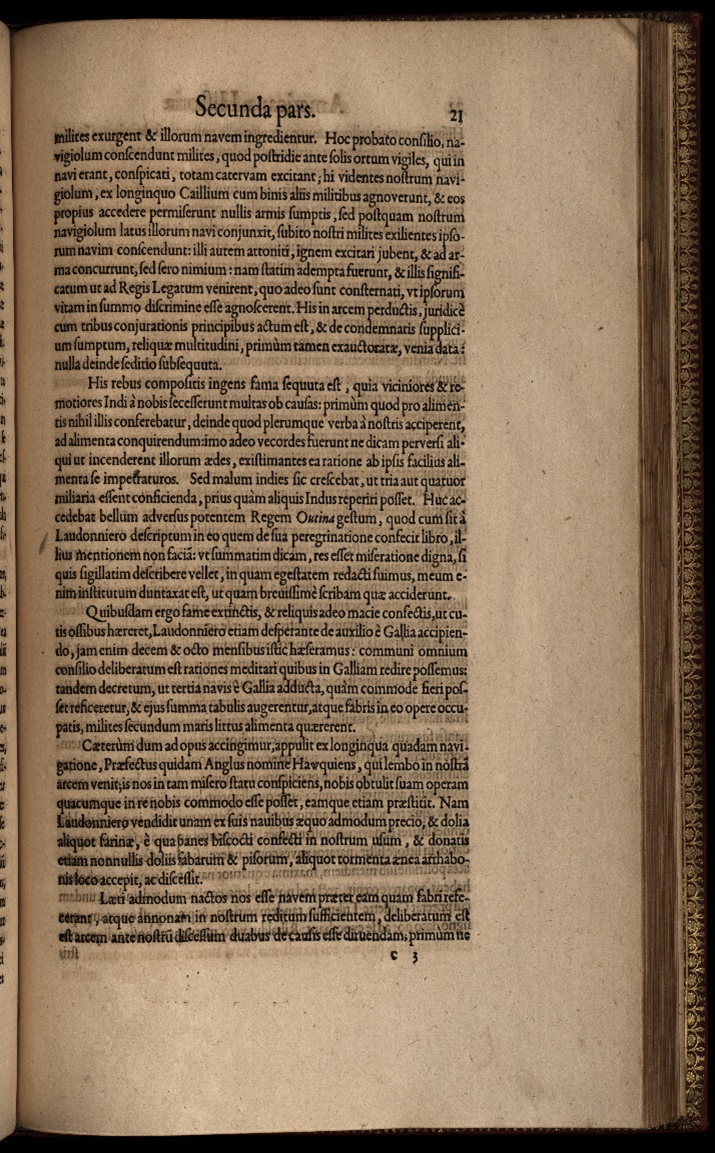

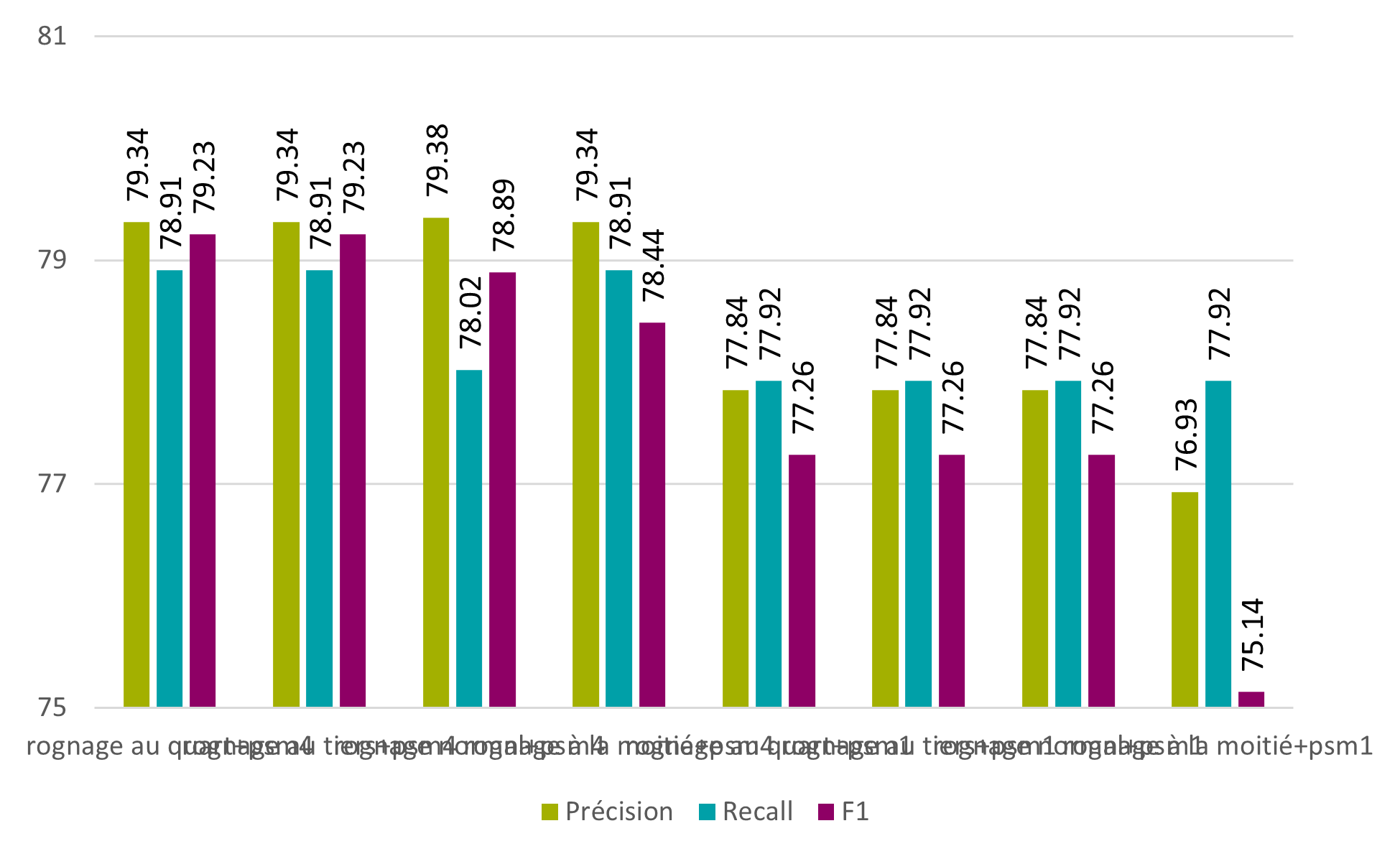

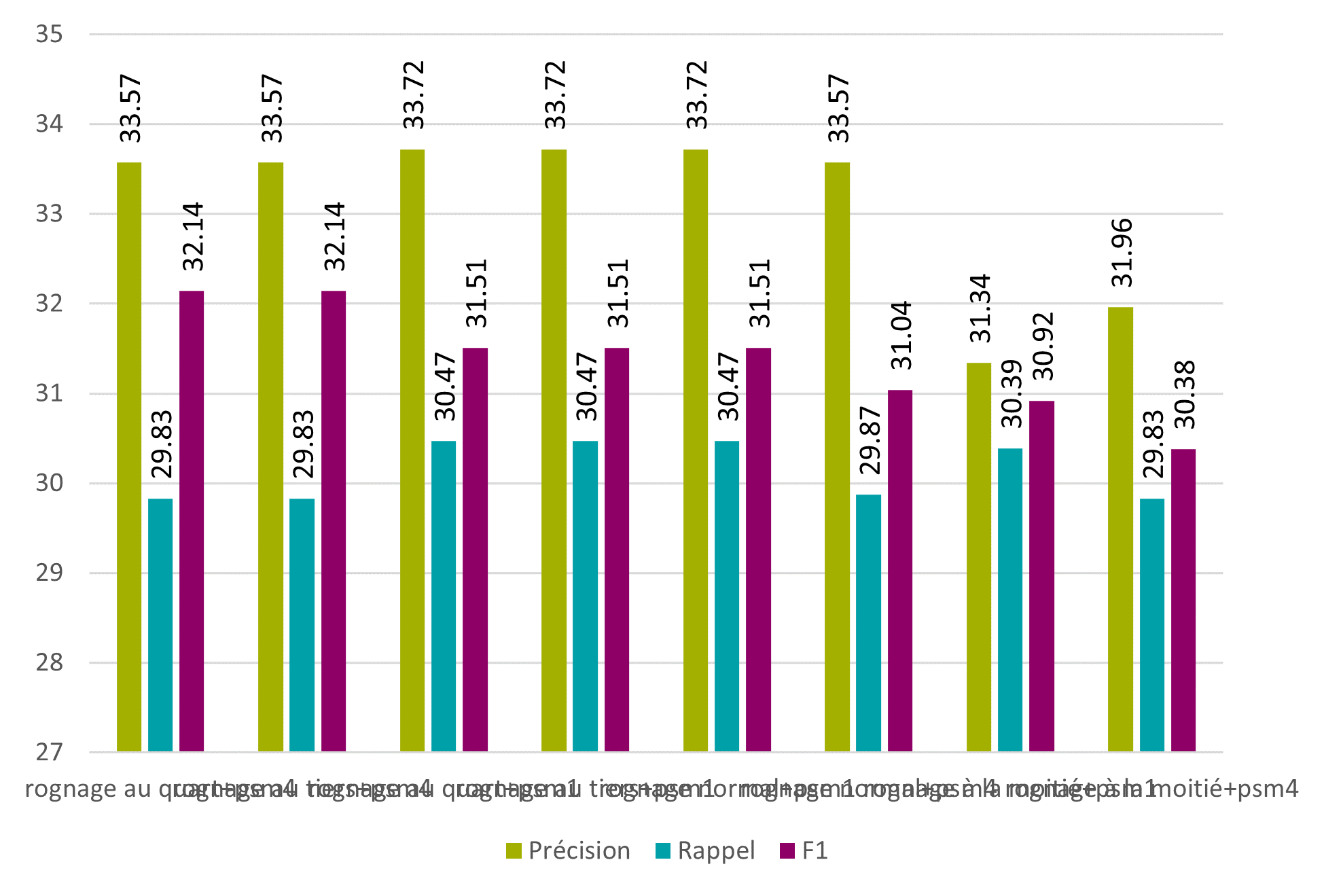

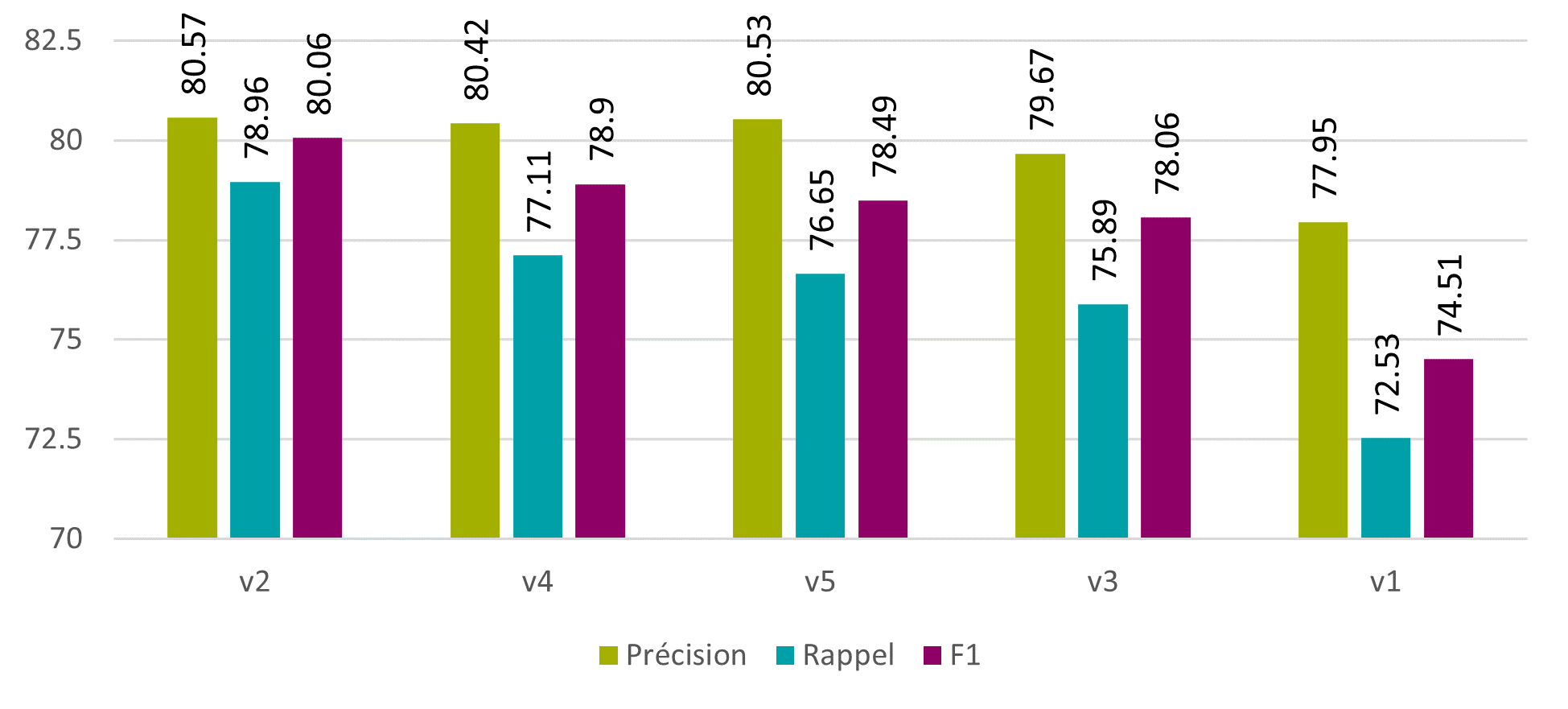

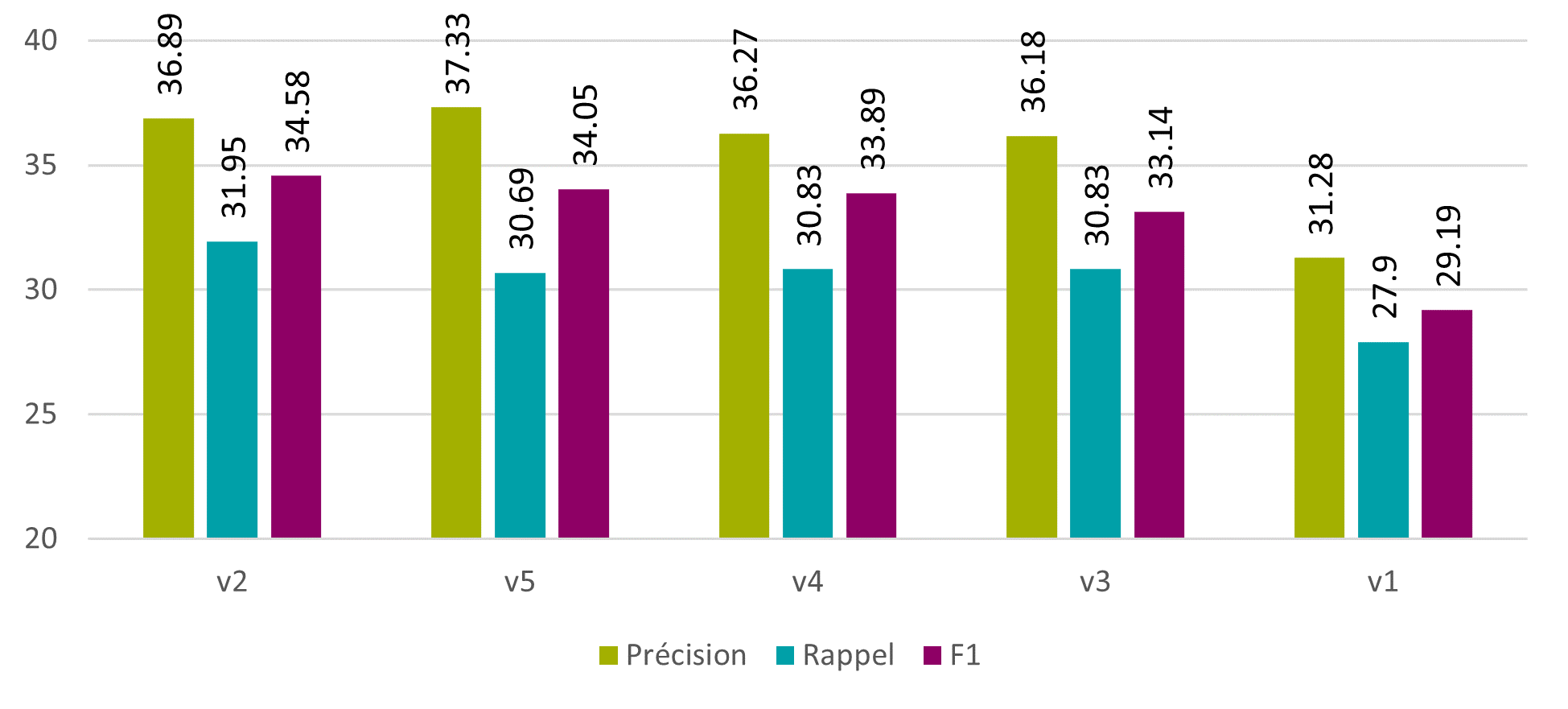

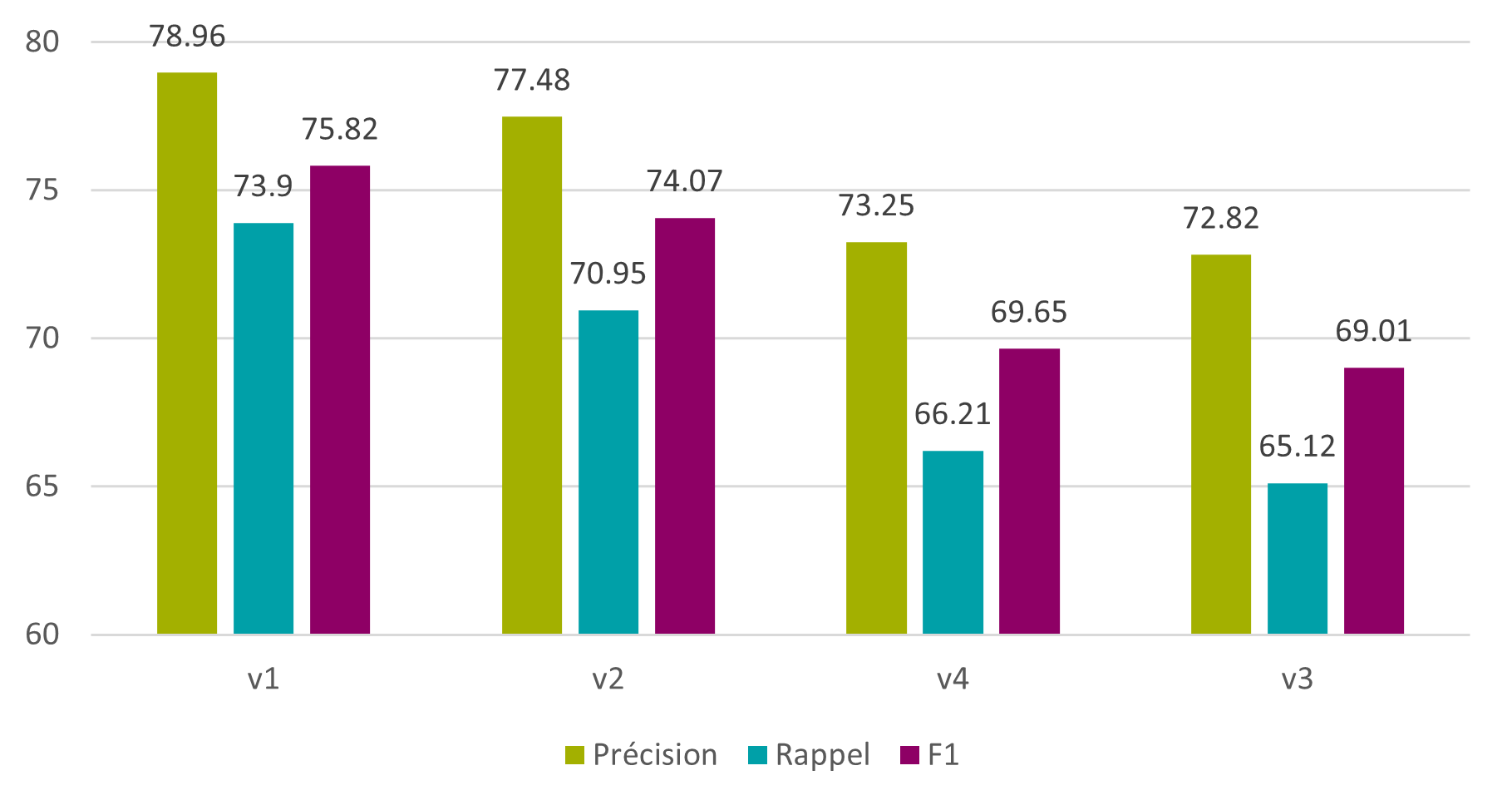

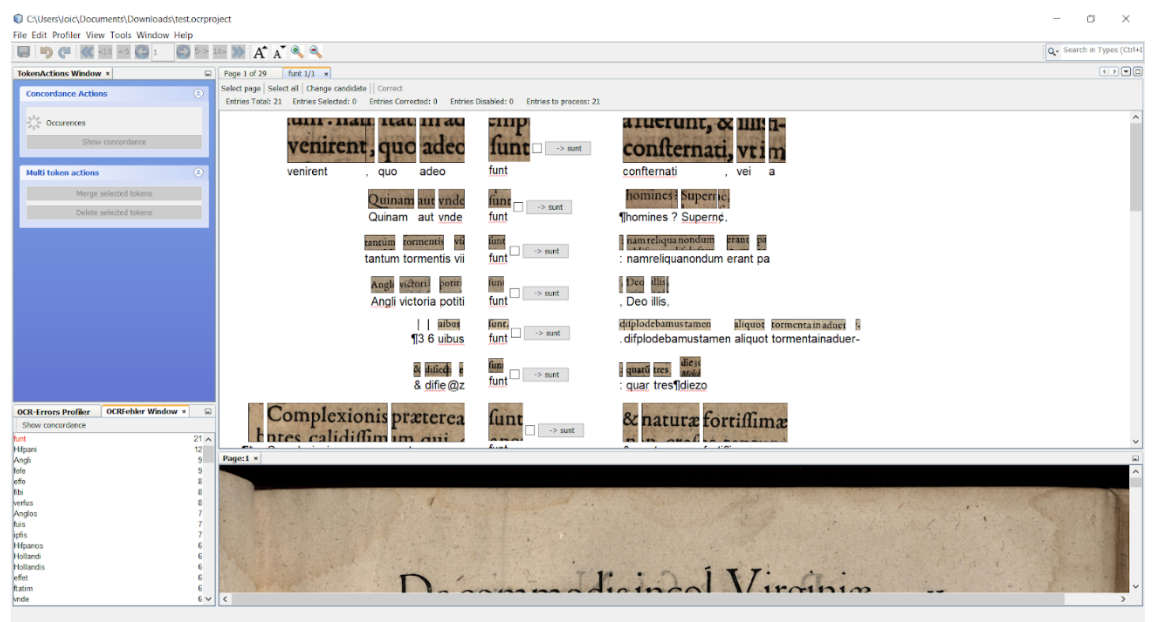

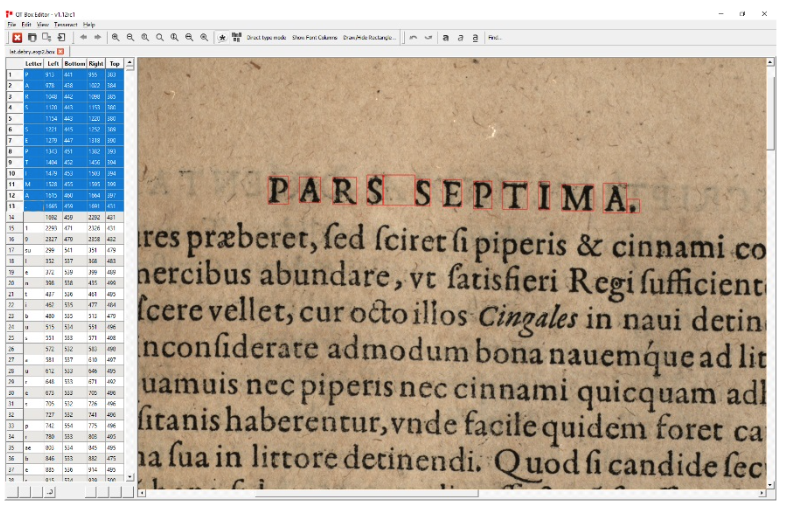

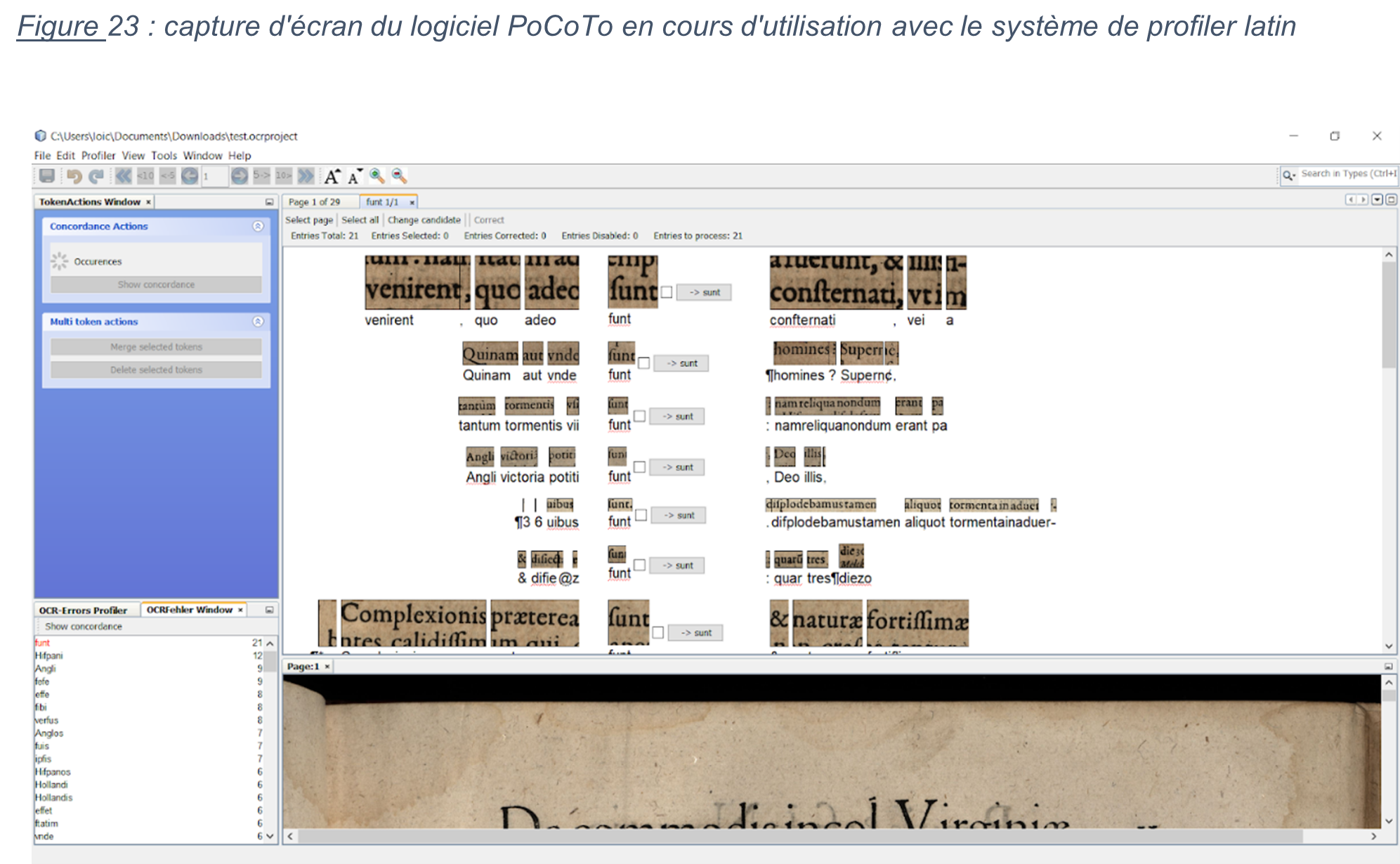

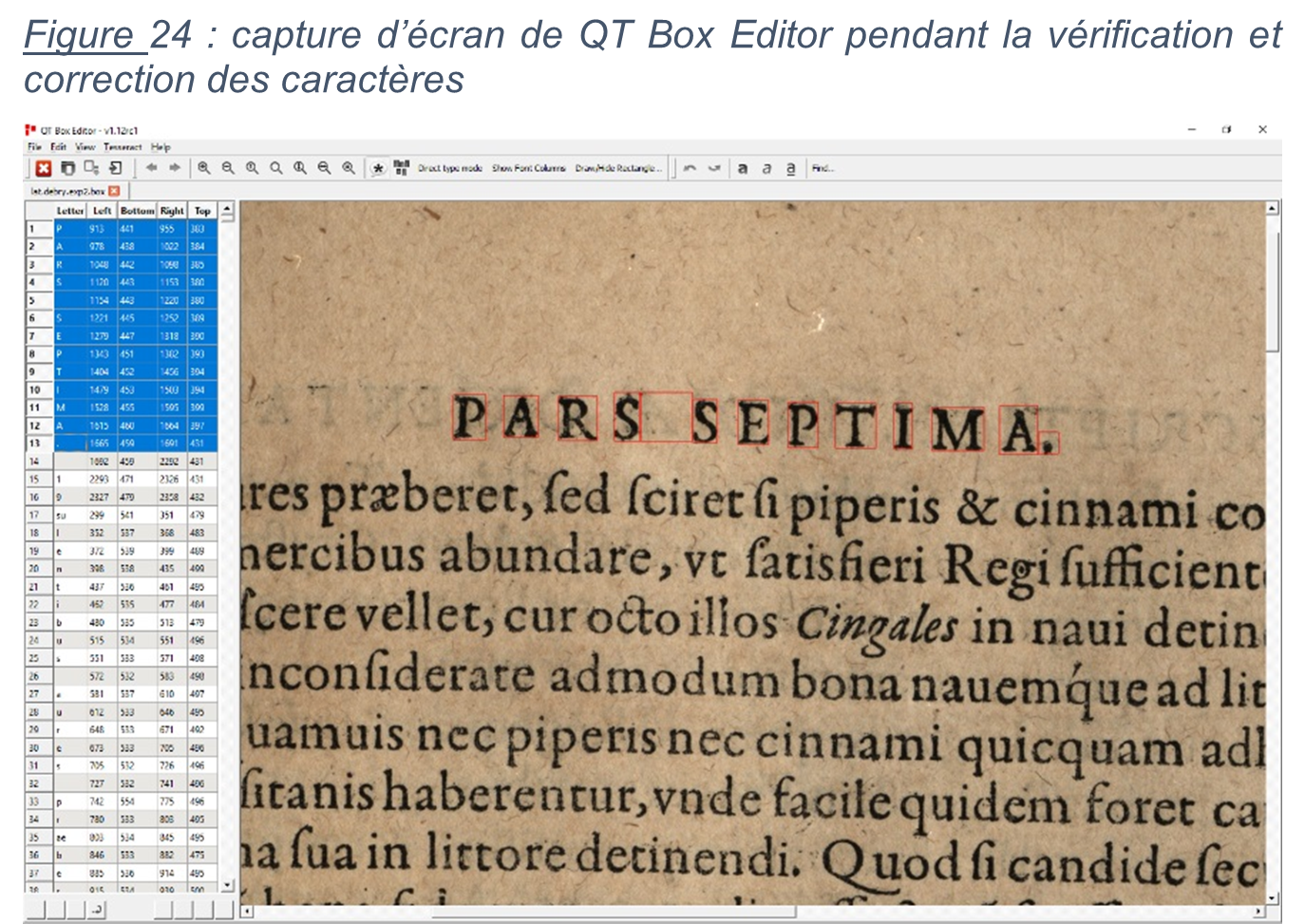

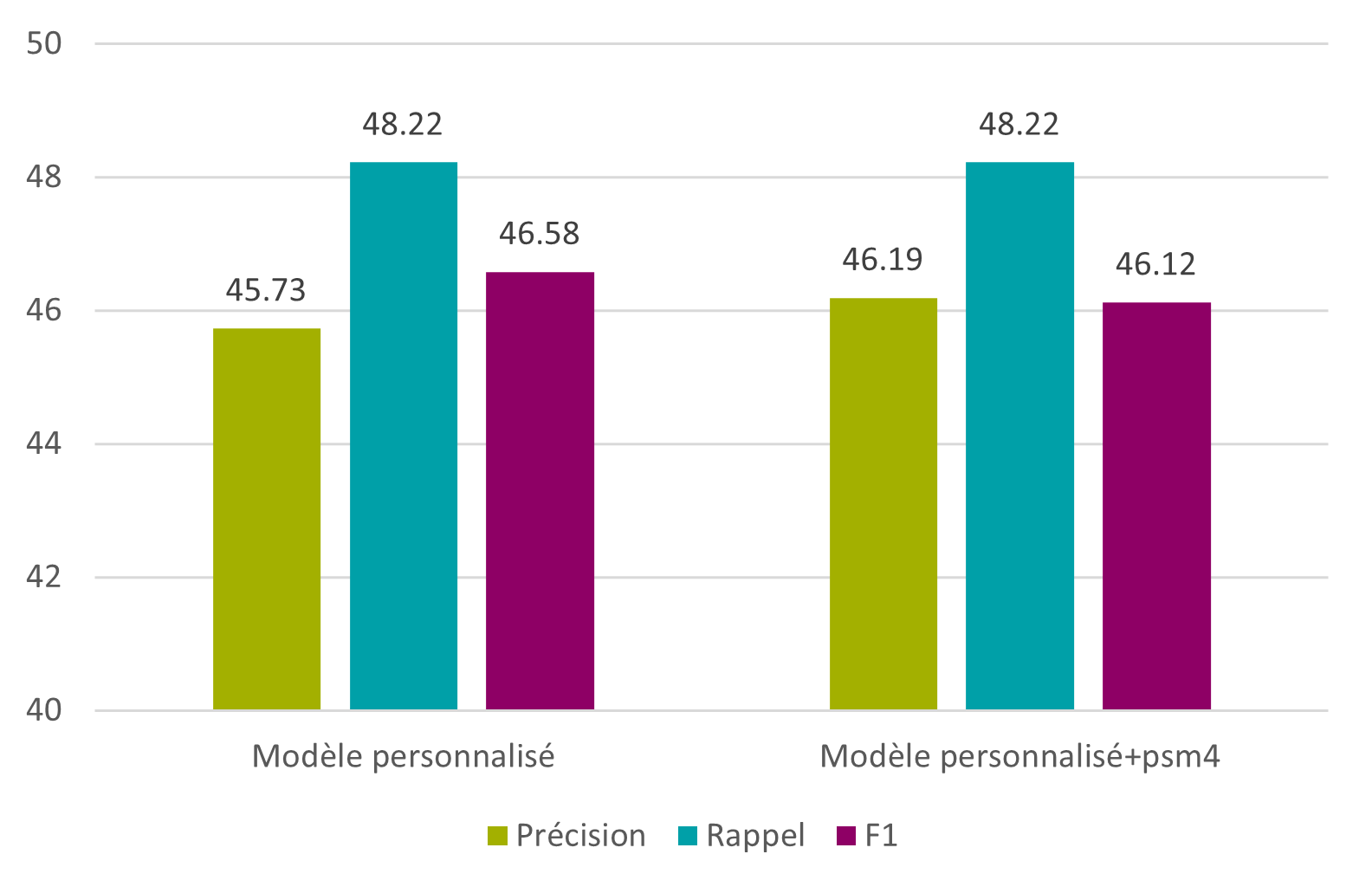

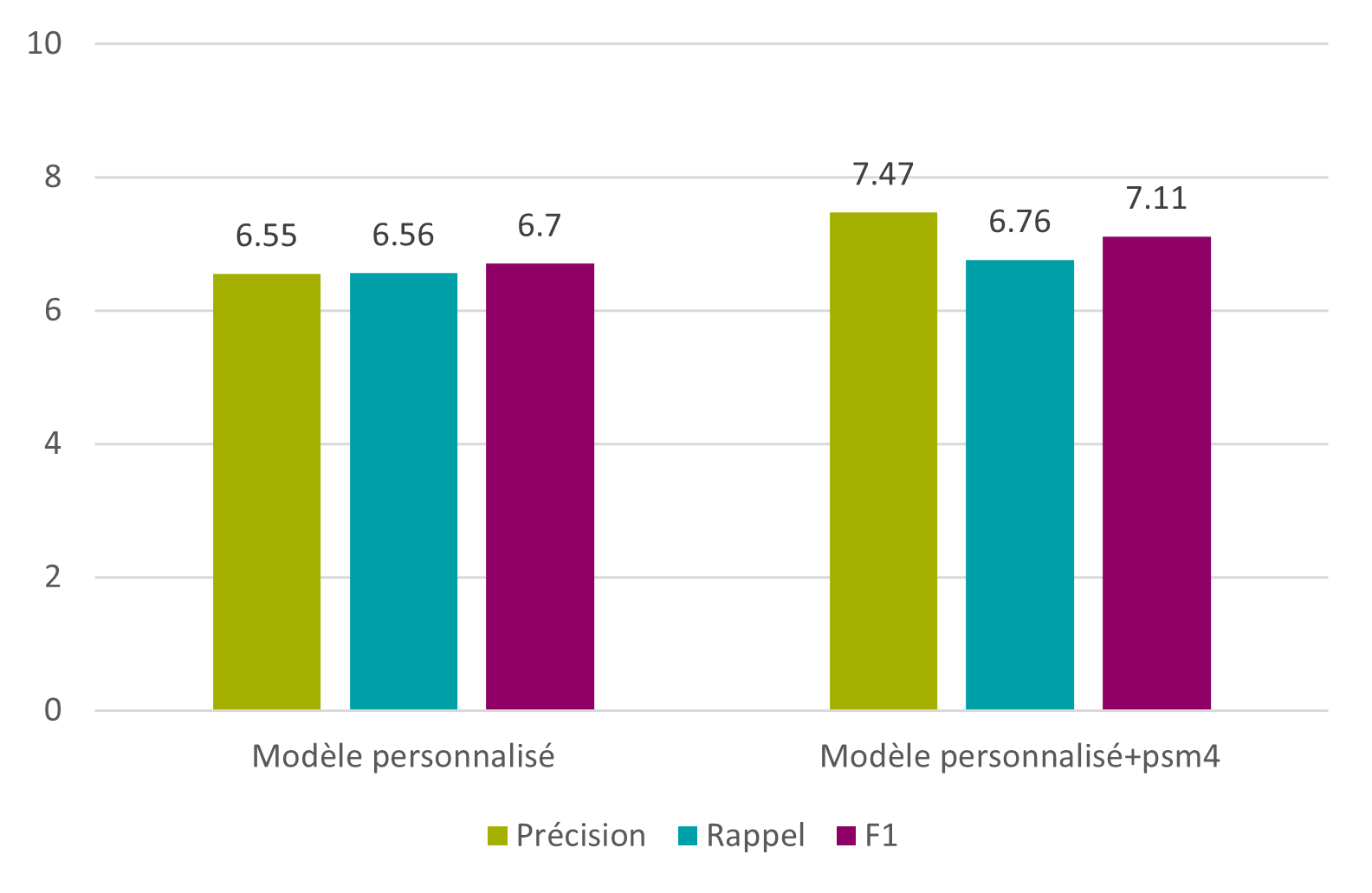

Un quatrième et dernier article de recherche, signée Florence Burgy, assistante HES dans la filière Information documentaire de la HEG-Genève est intitulée L’océrisation d’imprimés anciens : les sciences de l’information au service des Humanités. Il relate le projet de recherche mené en collaboration avec le Bodmer Lab, qui a consisté à océriser des imprimés latins de la Renaissance, afin d’en obtenir une transcription et la rendre explorable par la recherche plein texte. Il donne les conclusions des tests d’océrisation faits avec plusieurs logiciels, dont Tesseract, qui a fourni les meilleurs résultats.

Dans la rubrique « Compte rendus d’expérience », nous vous proposons une contribution en anglais, signée Viviane Brunne et Sigrun Habermann, respectivement, Programme Manager à la bibliothèque des Nations Unies à Genève (UNOG) et manager de la même bibliothèque, intitulée The Knowledge & Learning Commons – a library’s evolution driving cultural change at the United Nations in Geneva. Cet article retrace le développement de l’Espace commun «Savoirs et formation des Nations Unies Genève, Commons» depuis ses premières étapes expérimentales vers un programme plus structuré, conçu en co-création avec ses utilisateurs. Il analyse également les expériences plus récentes tirées du semi-confinement dû au Covid-19, et propose des pistes de développement.

RESSI se devait aussi, en cette année de crise sanitaire et de fermeture temporaire des bibliothèques en Suisse de faire un bilan de l’utilisation des bibliothèques pendant cette période. On trouvera donc un premier article de Benoît Epron, professeur HES associé dans la filière Information documentaire de la HEG-Genève et de Séverine Gaudard, co-responsable de la PME Clio-Archives. Intitulé La place des ressources documentaires des bibliothèques académiques dans la lutte contre les Fake News : le cas du COVID-19, il relate les enseignements d’un projet sur 6 mois et donne des pistes pour accroître le rôle des bibliothèques universitaires dans la lutte contre les fake news. Et un deuxième, également de Benoît Epron et de Florence Burgy, assistante HES à la HEG-Genève, intitulé Les bibliothèques face à la vague, synthétise les pratiques d’utilisation de la bibliothèque - y compris d’e-books- lors du semi-confinement du printemps 2020, en prenant l’exemple de plusieurs bibliothèques romandes (bibliothèque municipale de Vevey la Médiathèque Valais, la BCUL-site Riponne) et de Bibliomedia,

Pour la rubrique Compte rendu d’événement, on trouvera deux contributions.

La première émane de Piergiuseppe Esposito, chargé de missions à la BCU Lausanne. Intitulée Conférence annuelle LIBER 2020 online, elle résume les sujets et débats évoqués à la conférence annuelle LIBER, (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) qui s’est tenue à distance, en juin 2020, sur le thème Building Trust with Research Libraries.

La seconde, rédigée en anglais et intitulée A review of the Swiss Research Data Day 2020 (SRDD2020): 48 experts shared their experiences on emergent approaches in Open Science a été écrite par Lydie Echernier et Pierre-Yves Burgi, et revient sur le symposium Swiss Research Data Day 2020, qui s’est tenu à Genève, à distance, en octobre 2020. Les auteurs sont respectivement coordinatrice du projet DLCM, Division Systèmes et technologies de l'information et de la communication (STIC) à l’Université de Genève, et directeur du projet DLCM, directeur SI adjoint, Division Systèmes et technologies de l'information et de la communication (STIC) à l’Université de Genève.

Pour la rubrique des recensions, on trouvera le compte rendu de l’ouvrage d’Alain Jacquesson, ancien directeur de la BGE et membre du comité de rédaction de RESSI, et Gabrielle von Roten, ancienne cheffe du service de coordination des bibliothèques universitaires de Genève, Histoire d’une (r)évolution : l’informatisation des bibliothèques genevoises, 1963-2018 sous la plume d’Alex Boder, maître d’enseignement dans la filière Information documentaire de la HEG-Genève.

Finalement, on trouvera la recension de l’ouvrage intitulé The non-sense guide to research support and Scholarly Communication de Claire Sewell, recension signée Thomas Pasche, assistant HES dans la filière Information documentaire de la HEG-Genève. L’ouvrage détaille les rôles possibles des bibliothécaires dans le domaine de l’aide à la recherche académique.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture et nous remercions vivement les auteurs de cette édition, ainsi que les fidèles - et les nouveaux ! - réviseurs, et ceux qui ont contribué à la mise en ligne de RESSI.

Nous sommes prêts à recevoir vos propositions d’article à tout moment, et nous vous encourageons à faire part de vos commentaires sur l’évolution de RESSI et à contribuer à faire connaître RESSI autour de vous.

Le Comité de rédaction

- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires

Les bibliothèques face à la vague

Ressi — 2 février 2021

Benoît Epron, Professeur HES, Haute Ecole de Gestion, Genève

Florence Burgy, Assistante HES, Haute Ecole de Gestion, Genève

Les bibliothèques face à la vague

1. Introduction : bouleversements et adaptations

Au printemps dernier, en Suisse romande comme ailleurs, le quotidien de toutes et tous se voyait bouleversé par une crise sans précédent. Gestes barrières, (semi-)confinement, fermetures des commerces non-essentiels et des lieux de culture, on aurait pu croire que laterre s’était arrêtée de tourner. La stupeur des premiers instants a cependant rapidement laissé place à une reprise de l'activité dans tous les secteurs ou presque, demandant à chacune et chacun de faire preuve de souplesse, de créativité, voire d’être prêt à se réinventer.

Les bibliothèques romandes n’ont pas été en reste. Pour elles, la nouvelle tombe le 13 mars 2020 : fermeture des bibliothèques, avec effet immédiat. Confusion, stupeur, et annulations en série. Nul ne sait combien de temps cela durera, nul ne sait que prévoir. Le samedi des bibliothèques tombe immédiatement à l’eau, et d’autres événements suivront. On ferme. Certaines institutions, comme la BCUL, voyant la vague arriver, avaient prévu un plan de crise, et notamment une marche à suivre en cas de fermeture complète. Toutes les bibliothèques n’ont malheureusement pas pu aussi bien se préparer, à l’instar de bien des institutions et entreprises en Romandie et ailleurs.

Mais rapidement, on se réorganise, on s’adapte, on cherche des solutions, et c’est tant mieux, car cette première phase de confinement n’est qu’un début. Elle sera suivie de plusieurs autres étapes avec des modalités variées (semi-confinement, fermeture des salles de lecture mais accès au prêt-retour…).

A l’heure actuelle, des restrictions d’accès sont encore régulièrement mises en place pour les bibliothèques académiques comme pour la lecture publique. Ces changements se font depuis un an au rythme de l’évolution des indicateurs épidémiologiques et conduisent aujourd’hui à une forme de “routine” de l’adaptation permanente du fonctionnement des bibliothèques. Cette adaptabilité permanente a entraîné, pour les professionnels des bibliothèques, la mise en place de plans ou de protocoles activables rapidement.

Dans cet article, nous traiterons de quelques aspects de ces adaptations, pour les personnels et les publics habituels des bibliothèques mais aussi pour toute une population de nouveaux utilisateurs qui émerge à l’occasion de cette crise. Nous présenterons ainsi la façon dont certaines de ces bibliothèques ont fait face à cette situation exceptionnelle, sur la base d’un travail de recherche documentaire ainsi que d’entretiens avec plusieurs professionnels des bibliothèques, à savoir Mme Mylène Badoux (Bibliothèque de Vevey), Mme Valérie Bressoud-Guérin (Médiathèque Valais), M. Laurent Albenque (BCUL - Site Riponne) et M. Laurent Voisard (Bibliomedia), qui ont bien voulu répondre à nos questions.

2. Fermées… aux collaborateurs

2.1. Tous en télétravail ?

Le facteur principal de bouleversement de l’activité des bibliothèques au cours de l’année 2020 est l’impossibilité d’accéder physiquement à certains espaces des bâtiments. Cette limitation concerne notamment l’accès aux espaces de travail pour le personnel des bibliothèques. Le passage rapide, massif et brutal au télétravail, qui concerne de nombreuses institutions et entreprises, et pas seulement les bibliothèques, bien entendu, revient dans nos entretiens avec des éclairages particuliers.

Dans certains cas, comme pour la Médiathèque Valais, les locaux permettent une distanciation physique suffisante pour maintenir la majorité des équipes sur place, et la fermeture permet en définitive de dégager du temps pour accélérer le traitement des documents et s’occuper de projets “laissés en rade”. À Lausanne aussi, dans les locaux de Bibliomedia, certains employés choisissent de venir sur place, lorsque l’agencement des espaces de travail le permet.

La BCUL est, quant à elle, passée plus massivement au télétravail en mettant en place un tournus d’employés volontaires pour assurer le suivi des tâches ne pouvant être effectuées à distance, et notamment maintenir une activité de prêts/retours des documents imprimés. Ce tournus sera maintenu à la sortie de la première vague, car il est indispensable pour permettre l’ouverture des sites.

Le point qui est revenu régulièrement dans nos entretiens est la problématique de la mise en place de nouveaux outils de travail en ligne pour assurer la coordination et le pilotage de l’activité (médiation des ressources et services en ligne, communication sur des aspects pratiques…). Sur ce point, des aspects très concrets (équipement à domicile, connexion suffisante…) ont rencontré des considérations plus complexes (formalisation d’échanges habituellement informels, disponibilité d’un support technique, enjeux d’une éventuelle confidentialité des échanges en fonction des outils utilisés…).

2.2. Rôles « non-essentiels » ?

Au-delà de ces questionnements opérationnels, des sujets plus délicats à appréhender ont également émergé. Ainsi, les notions d’équipe et de service public sont évoquées, lors de nos entretiens mais également plus largement dans la communauté professionnelle. Cette notion de “faire équipe” apparaît ainsi lors de la deuxième séance du séminaire BiblioCovid initié et animé par Raphaëlle Bats (http://raphaellebats.blogspot.com/2020/04/bibliocovid19-synthese2.html ). Dans la synthèse de cette séance on retrouve la préoccupation des bibliothécaires à accompagner les équipes dans un contexte où le rôle et les services de la bibliothèque sont qualifiés de “non-essentiels”, un terme dur à entendre pour des employés d’institutions culturelles qui ressentent au quotidien l’importance de leur travail pour leurs publics, quels qu’ils soient.

Ainsi, ce n’est pas seulement des questions de management et d’animation mais aussi des enjeux de légitimité et de sens du service public de la bibliothèque qui émergent au cours de cette période.

3. Fermées… aux publics

La fermeture des locaux physiques des bibliothèques implique bien entendu non pas uniquement le personnel des bibliothèques, mais aussi leurs publics. Il ressort de nos analyses que cette “disparition” de la bibliothèque comme espace a remis au centre des réflexions des questionnements plus anciens sur la place de la bibliothèque comme “espace public”.

3.1. Animations et médiation

Pour les bibliothèques de lecture publique, l’année 2020 aura été largement consacrée à l’adaptation de leurs activités de médiation culturelle. En effet, face à l’impossibilité d’accueillir les publics dans leurs espaces, les bibliothèques ont tenté de transformer leurs évènements et animations prévues dans des formats en ligne.

La Médiathèque Valais a ainsi dû annuler ses manifestations à l’occasion du samedi des bibliothèques. Idem pour Bibliomedia, avec la nécessaire adaptation de ses formations, des annulations ou des transformations pour pouvoir être maintenues dans une version en ligne, avec donc des publics et des modalités de médiation réinventées. Pour la bibliothèque de Vevey, même nécessité d’adapter un riche programme d’animations (café littéraire, conférences…).

Dans tous les cas, l’objectif est bien de continuer à proposer aux publics des moments d’échanges, des “points de contact” avec les usagers pour continuer à “faire vivre” la bibliothèque et répondre également aux besoins des personnes, confinées également, et à la recherche d’espaces d’échanges et de rencontres. On retrouve ainsi une autre modalité de proposition d’un espace virtuel dans lequel le rôle de médiateur de la bibliothèque se maintient et se transforme.

Cette adaptation des évènements des bibliothèques ne s’est évidemment pas faite sans difficultés. Le premier aspect est l’adaptation à ces nouvelles modalités. Pour Bibliomedia par exemple, c’est l’adaptation de son Printemps de la Poésie en une version mieux adaptée aux circonstances, “De ma fenêtre”. Pour Vevey c’est la production de vidéos à mettre en ligne ou encore pour la Médiathèque Valais cela passe par le fait de filmer des conteuses pour diffuser plus largement cette animation via les réseaux sociaux.

Les contraintes techniques constituent déjà un premier obstacle. Organiser, à distance, ces nouveaux évènements, maîtriser les outils de captation ou de diffusion, autant de points sur lesquels les bibliothécaires ont dû progresser très rapidement.

Avec cette “virtualisation” des évènements en bibliothèque émergent naturellement de nouveaux questionnements, notamment sur les publics concernés par ces offres. Les retours vont également dans le même sens, à savoir un double mouvement d’ouverture et d’élargissement des publics au-delà des zones géographiques habituelles et à l’inverse, l’impossibilité pour certains publics de participer ou de bénéficier de ces offres en raison d’équipements ou de compétences insuffisants vis-à-vis des outils numériques nécessaires.

Dans ce mouvement c’est une redéfinition des publics qui s’opère, dépassant la seule contrainte physique de mobilité pour en voir émerger d’autres liées à la littératie numérique ou aux moyens de connexion. En ce sens, cette transformation questionne le projet fondamental des bibliothèques de servir tous les publics, sans contraintes ou discriminations.

3.2. Collections et pratiques de lecture

À la BCUL comme ailleurs, la limitation des places de travail, voire leur suppression, a induit naturellement une baisse des visites des usagers. Ce phénomène a été paradoxalement accompagné d’une hausse des emprunts de documents imprimés. Ce croisement des courbes implique que le recours au catalogue, devenu le seul point d’accès aux collections, a progressé.

Le soir de l’annonce officielle, la BCUL, qui suit son plan de crise, maintient ses guichets ouverts jusqu’à 22h afin de permettre à ses lecteurs de “faire le plein”. Cette initiative rencontre un franc succès, avec une affluence jamais vue dans cette tranche horaire.

Cette sollicitation forte des collections de la bibliothèque n’est cependant pas propre à la BCUL et, au-delà de l’anecdote, les autres bibliothèques ont également observé une croissance importante de certains pans de leur activité.

Pendant les périodes de fermeture, la Médiathèque Valais a largement développé un service qu'elle proposait de façon très limitée auparavant, le prêt postal. La BCUL a proposé un service de distribution individuelle des ouvrages pour les enseignants et les chercheurs, lorsque le campus était de nouveau accessible. De plusieurs façons les bibliothèques ont imaginé et mis en place des services pour maintenir un accès à leurs collections d’imprimés.

Dans le même temps, elles ont naturellement renforcé et communiqué sur leurs offres de ressources numériques. Ainsi, l’offre de livres numériques eLectures de la BCUL a vu son nombre d’inscrits augmenter de 523% par rapport à la même période en 2019 et le nombre de livres numériques empruntés a crû de 57%.

Bibliomedia et sa plateforme e-bibliomedia ont naturellement été un point d’observation central pour l’évolution des pratiques. Ainsi, à cette occasion, la plateforme e-bibliomedia a vu 14 nouvelles bibliothèques la rejoindre. Ce sont ainsi 10’000 lecteurs en plus inscrits sur la plateforme et un nombre moyen de prêts mensuels qui est passé de 6000 à 8400, avec un pic à 13500 prêts en avril. Cet engouement pour le livre numérique a entraîné un net dépassement des budgets initialement prévus, de l’ordre de CHF 25’000.-.

La forte croissance de l’utilisation des livres numériques en bibliothèques n’est pas spécifique au contexte suisse. Plusieurs études ou articles font aussi état d’une évolution similaire dans d’autres pays.

4. Un usage des ressources numériques en croissance globale

Dans le reste du monde, on observe en effet des tendances similaires. Ainsi, aux Etats-Unis la crise du COVID a entraîné des évolutions importantes dans ce domaine. Overdrive, principal acteur du prêt de livres numériques dans les bibliothèques américaines a observé une augmentation de 50% des emprunts pour la période courant jusqu’à l’été 2020. Dans les écoles primaires, l’adhésion à la plateforme Sora qui propose des livres numériques et des livres audios a augmenté de 80% (ce sont 38’000 écoles de 71 pays qui utilisent le système aujourd’hui) et le nombre d’ouvrages empruntés a triplé (https://goodereader.com/blog/digital-library-news/289-million-ebooks-were-borrowed-from-the-public-library-in-2020 ).

En France, le système PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque) a également largement bénéficié des périodes de confinement. Pour la période de janvier à mai 2020 le nombre de prêts a augmenté de 106% par rapport à la même période en 2019 (http://pretnumeriqueenbibliotheque.fr/acces-simplifie-au-livre-numerique-un-pari-presque-gagne/). Rien que pour le mois d’avril, le nombre de prêts a été multiplié par 3.5.

Dans ces différents contextes, la croissance forte du prêt de livres numériques s’est accompagnée d’un nécessaire effort de facilitation des accès et des procédures. Cela a pris la forme de formulaires en ligne, d’actions d’autonomisation des usagers comme à la Médiathèque Valais, ou encore cela a coïncidé avec le lancement de l’application Baobab pour PNB et le déploiement de licences LCP pour les livres numériques.

L’environnement des bibliothèques et des usagers a également beaucoup évolué au cours de cette crise. Internet Archive a ainsi ouvert très largement sa bibliothèque de livres numériques en proposant une “bibliothèque d’urgence nationale”, sans limitation d’accès aux plus de 2 millions d’ouvrages empruntables pour une durée de 14 jours (dont 60’000 environ en français). Face aux réactions très vives des associations américaines d’éditeurs et d'auteurs, ce fonctionnement a été supprimé au mois de juin.

Dans les différents pays observés se pose la même question : est-ce que le pic mesuré au cours de l’année 2020 est l’amorce d’une modification durable et pérenne des usages ou s’agit-il uniquement d’un effet conjoncturel de la crise ?

Pour les situations suisses et françaises, le déploiement de la solution Baobab, qui simplifie grandement le parcours de l’utilisateur pour le prêt de livres numériques en bibliothèques pourrait constituer un élément de soutien au maintien de ces pratiques.

Ce qui est en tout cas largement anticipé par les bibliothèques américaines c’est une crise du financement des bibliothèques par les collectivités locales dont les budgets risquent d’être largement touchés par les conséquences économiques de la crise du Covid-19, et qui pourraient donc trouver dans les budgets des bibliothèques une source d’économies.

Ce glissement des pratiques vers des supports numériques est lié à plusieurs éléments (confinement, fermeture des librairies, limitation des déplacements…). L’évolution est également observable pour certains types de publics comme les étudiants. Le passage à l’enseignement à distance a considérablement modifié les usages des étudiants par rapport aux manuels avec par exemple une croissance de 23% des dépenses en manuels numériques pour les étudiants américains, (https://publishingperspectives.com/2020/11/aap-course-materials-spending-report-23-percent-up-e-textbooks-usa-covid19/) au détriment de tous les autres formats.

5. Conclusion : fluctuations ou mutations durables ?

Les limitations d’accès aux espaces des bibliothèques au cours de l’année 2020 ont évidemment placé la fourniture de ressources numériques comme un service essentiel en bibliothèque. Pour plusieurs bibliothèques, une offre de ressources de ce type était déjà disponible mais celle-ci a été développée et mise en valeur. Ainsi, la Médiathèque Valais a accéléré l’intégration d’une plateforme de films en ligne, tout en cherchant à valoriser les podcasts de ses précédentes animations. La BCUL a fait la promotion de ressources au-delà des livres numériques, comme Assimil et Vodeclic. Ces efforts de valorisation des ressources numériques ont porté leurs fruits avec des niveaux d’utilisation en croissance.

Globalement, les différentes bibliothèques interrogées ont pu observer des courbes d’évolution des usages similaires pour l’ensemble des ressources en ligne. Un pic d’utilisation très net se produit dans les premiers temps du confinement, une réaction réflexe face au risque de ne plus pouvoir accéder à des contenus sur le long terme. Ce pic est suivi d’un repli progressif des usages pour se stabiliser à un niveau supérieur d’environ 25% au niveau pré-covid. Cette période aura donc entraîné avant tout une valorisation renforcée des offres de ressources numériques déjà proposées par les bibliothèques mais parfois peu mises en avant ou à l’accès trop complexe pour les usagers.

Pour l’animation culturelle et les espaces des bibliothèques, l’année 2020 aura également entraîné des réflexions en profondeur sur la façon d’appréhender le rôle de la bibliothèque. Cette crise intervient en effet à une période où beaucoup de bibliothèques ont entamé et développé des projets et des réflexions sur la valeur ajoutée de leurs espaces et sur les attentes du public. Ainsi, en transposant tant bien que mal leurs animations culturelles en ligne, les bibliothèques ont initié deux trajectoires a priori opposées. Elles ont touché des publics à distance qui dépassent leurs sphères d’influence habituelles, à la fois géographiques et sociologiques. Dans le même temps, une partie de leurs lecteurs ont été exclus, pour des raisons techniques, de compétences informationnelles ou de pratiques, de cette offre culturelle. Ce double processus, de même que leur statut d’acteurs publics “non-essentiels”, initiera probablement des débats professionnels passionnants pour les années à venir.

À un niveau plus général, la crise sanitaire de l’année 2020 a été un accélérateur très efficace de mutations déjà amorcées ou pendantes depuis plusieurs années. C’est le cas pour les offres de ressources numériques mais également pour le télétravail, la formation à distance ou l’optimisation des parcours usagers dans les démarches en ligne, et il est probable que cela obère un simple retour au “monde d’avant”.

- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires

La place des ressources documentaires des bibliothèques académiques dans la lutte contre les Fake News. Le cas du COVID-19

Ressi — 22 janvier 2021

Benoît Epron, professeur associé à la HEG-Genève

Séverine Gaudard, collaboratrice scientifique pour le projet, HEG-Genève

La place des ressources documentaires des bibliothèques académiques dans la lutte contre les Fake News. Le cas du COVID-19

1. Introduction

Comme toutes les crises, la crise du Covid-19 est une période propice à la diffusion de fausses informations, de contre-vérités ou de théories du complot. En effet, le besoin d’informations pour comprendre, anticiper ou se rassurer est exacerbé et les citoyens sont naturellement à la recherche de réponses ou de renseignements. Face à cette demande, les médias d’informations (journaux, TV, radio) sont évidemment en première ligne. Ces mécanismes de diffusion d’information sont aujourd’hui largement intégrés aux réseaux sociaux qui favorisent de fait la diffusion et la propagation d’informations sensationnelles, sans tenir compte de leur véracité. La diffusion de ces fausses informations complexifie la réponse à la crise sanitaire qui nécessite l’adhésion de la population aux mesures mises en place par les autorités. L’Organisation mondiale de la Santé effectue d’ailleurs un parallèle entre la circulation du virus et celle des fausses informations et sensibilise à la lutte pour « immuniser le public contre la désinformation ». Le paradoxe de cette situation réside en grande partie dans le fait que les informations n’ont jamais été aussi nombreuses et accessibles. En effet, dans cet « écosystème » informationnel, deux logiques se conjuguent, d’une part la circulation accélérée de l’information par les plateformes d’échanges et d’autre part l’ouverture de plus en plus large de la documentation scientifique.

La question à laquelle ce projet propose d’apporter des réponses est la place et le rôle que peuvent jouer les bibliothèques académiques dans cette lutte contre la mésinformation. En effet, en gérant et en traitant au quotidien des ressources scientifiques, les bibliothèques académiques disposent des ressources, de compétences et d’une légitimité importantes. La problématique de ce projet est donc d’identifier à la fois les stratégies mises en œuvre par les bibliothèques académiques dans ce domaine mais aussi l’usage qui est fait par les médias des ressources scientifiques disponibles.

Dans le cadre de l’appel à projet COVID-19 du domaine Economie et Services de la HES-SO nous avons bénéficié d’un soutien (assistant HES à 10%) pour un projet de 6 mois réalisé au cours du deuxième semestre 2020. Les éléments présentés ci-dessous s’appuient en grande partie sur les résultats de ce projet.

2. Méthodologie

Un premier axe de ce projet a consisté à constituer un corpus d’articles publiés par les médias d’information en Suisse romande traitant du Covid-19 et de deux thématiques : la 5G et l’hydroxychloroquine. La 5G est une technologie largement débattue, de plus, de nombreuses fausses informations en lien avec le Covid-19 et la 5G circulent. Quant à l’hydroxychloroquine, les débats et résultats de nombreuses recherches autour de ce médicament ont régulièrement été relayés dans la presse pendant la période de semi-confinement en Suisse, entre le 16 mars et le 19 juin 2020. L’urgence de trouver un remède au Covid-19 a démultiplié les recherches menées sur cette molécule présentée comme un remède miracle ou considérée comme inutile voire dangereuse. Les articles correspondant à ces deux thématiques publiés pendant la période extraordinaire(1) dans les 10 principaux journaux et sources d’informations quotidiens de Suisse romande ont été répertoriés. Ils ont été classés en 3 niveaux selon que les références citées permettent au public de remonter jusqu’à la source de l’information : 1) aucune référence citée ; 2) les informations citées sont suffisantes pour retrouver la source en faisant une simple recherche ; 3) un lien direct mène à la source citée.

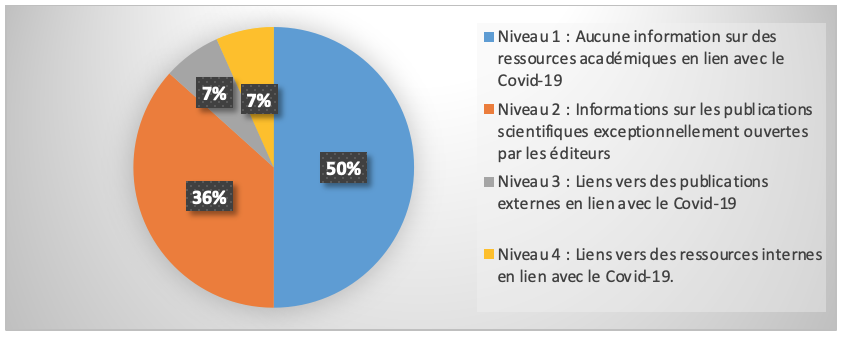

Le second axe a pour but de repérer les stratégies de valorisation mises en place par les bibliothèques de Suisse romande au moyen d’observations et d’une enquête. Les observations ont porté sur 4 universités, une école polytechnique fédérale et 25 hautes écoles spécialisées de Suisse romande, soit un total de 30 institutions. Les éléments observés sont les informations en lien avec le Covid-19 mises à disposition du public sur le site ou la page web de la bibliothèque pendant la période de semi-confinement. Les données récoltées ont été classées en 4 niveaux selon les informations mises à disposition du public : 1) aucune information sur des ressources académiques en lien avec le Covid-19 ; 2) informations sur les publications scientifiques exceptionnellement ouvertes par les éditeurs (en lien avec le Covid-19 ou non) ; 3) liens vers des publications externes en lien avec le Covid-19 ; 4) liens vers des ressources internes en lien avec le Covid-19. Ces informations ont été complétées par une veille sur les actions de communication et de valorisation mises en place par des bibliothèques hors de Suisse romande.

Afin de compléter ces deux axes, une troisième approche se focalisant sur les publications scientifiques des chercheur-euse-s de Suisse romande nous a paru essentielle. Dans une logique de science ouverte, nous nous sommes concentrés sur les publications en lien avec le Covid-19 présentes dans les archives ouvertes des universités et autres hautes écoles de Suisse romande. Les publications associées au mot-clé « Covid-19 » des archives ouvertes suivantes ont été répertoriées: Archives ouvertes UNIGE, SERVAL, et RERO doc. Nous avons ensuite utilisé l’outil Altmetric Bookmarklet pour déterminer si elles avaient fait l’objet de citations dans les médias de Suisse romande.

3. Résultats

3.1 Bibliothèques

Les bibliothèques qui ont le plus valorisé leurs ressources en lien avec le Covid-19 sont les bibliothèques de médecine et de santé. Selon les observations menées sur les sites et pages web des bibliothèques de 30 bibliothèques académiques de Suisse romande, 2 bibliothèques ont obtenu le niveau 4 (Figure 1).

Figure 1 : Actions mises en place par les bibliothèques

L’importance des actions de valorisation et de communication mises en place par les bibliothèques des domaines de la médecine et la santé s’explique de plusieurs manières ; ces bibliothèques disposent de ressources pertinentes dans leur catalogue à mettre en avant, elles sont habituées à collaborer avec du personnel de santé et disposent d’un statut hybride, en étant rattachées à la fois aux universités et institutions médicales.

Les ressources ouvertes de manière exceptionnelle par les éditeurs scientifiques ont été largement relayées. Selon les observations, 50% des bibliothèques académiques les ont mises en avant pendant le semi-confinement. Après les informations pratiques (fermeture, horaires d’ouvertures ou modalités de prêts), qui ont fait l’objet de communications de la part de toutes les bibliothèques ayant répondu à l’enquête, il s’agit de l’information qui a été la plus relayée auprès du public des bibliothèques académiques. Il serait également intéressant pour les bibliothèques d’observer statistiquement les variations dans les accès aux ressources proposées. Cela permettrait de déterminer si au-delà de l’effet d’annonce, cette ouverture a eu des conséquences tangibles sur les pratiques documentaires des chercheurs.

Les publications scientifiques en lien avec le Covid-19 disponibles dans les archives ouvertes des universités et autres hautes écoles de Suisse romande ne sont pas mises en valeur. 76 publications scientifiques sur la thématique du Covid-19 ont été identifiées à la fin de la période extraordinaire dans les différentes archives ouvertes institutionnelles (53 sur SERVAL, 20 sur l’archive ouverte UNIGE, et 3 sur RERO Doc). D’après l’analyse de ces 76 publications avec Altmetric Bookmarklet, aucune de ces publications n’a été citée d’une manière satisfaisante pour être reconnue par l’outil utilisé qui se base sur le DOI. Nous observons ainsi une occasion manquée de mettre en avant les résultats de la recherche scientifique effectuée dans les institutions de Suisse romande. Le fait que ces articles soient centralisés et ouverts au public perd de son intérêt si les archives ouvertes ne sont utilisées que comme un dépôt et ne font pas partie de la stratégie de valorisation de l’information scientifique des universités et autres hautes écoles.

Les réponses à l’enquête confirment les résultats des observations en ligne : aucun service de fact-checking sur le Covid-19 n’a été créé par une bibliothèque académique romande. Des services de Questions-réponses comme InterroGE ont évidemment vu arriver des questions relatives au Covid. Les réponses proposées sont principalement construites à partir de documents issus de l’administration et de grandes organisations (comme l’OMS) ou d’articles de presse. Les quelques articles scientifiques pointés dans les réponses sont issus de plateformes comme PLOS et de chercheurs hors Suisse. Les bibliothèques disposent pourtant de toutes les ressources nécessaires à la mise en place d’un tel service : l’accès à l’information scientifique via le catalogue de la bibliothèque ainsi que des professionnels avec des compétences en matière de recherche d’information. Accompagner le public dans sa recherche d’information fait partie des missions des bibliothèques, qu’il s’agisse de répondre directement à des questions posées par le public ou de vérifier les faits entourant des fausses informations largement relayées. Cette action de médiation aurait pu être à destination du grand public, mais elle pourrait aussi être relayée auprès des journalistes. Il s’agit également d’un moyen de mettre en avant les ressources de la bibliothèque ainsi que l’utilité d’une telle institution dans une période de crise.

Près de la moitié des répondant-e-s estiment que leur bibliothèque ne dispose pas de ressources en lien avec le Covid-19. 12 répondant-e-s à l’enquête sur 26, soit 46 %, répondent négativement à la question « Votre bibliothèque possède-t-elle des ressources en lien avec le Covid-19 ? ». Et seuls 27 % prévoient d’acquérir par la suite des ressources en lien avec le Covid-19. La crise a des impacts dans tous les domaines, ainsi, même les bibliothèques qui ne sont pas spécialisées dans la santé sont susceptibles d’acquérir des ressources sur le sujet. Cela renvoie à un fonctionnement des politiques d’acquisition qui suivent plutôt des logiques disciplinaires ou politiques. Les bibliothèques académiques pourraient se positionner davantage comme des acteurs de la circulation de l’information et des connaissances vers un public élargi, dépassant les limites du monde universitaire. Ces résultats interrogent également sur la maîtrise et la connaissance des fonds constitués de flux et de bouquets de revues, non contrôlés par les bibliothécaires.

3.2 Presse

Dans 89.5% des productions journalistiques étudiées, les informations ne sont pas suffisantes pour retrouver la source des références citées. Les résultats de ces observations soulignent le fait que seuls 4 articles sur l’échantillon (composé de 38 articles de presse et vidéos, 26 articles sur le Covid-19 et la chloroquine ou l’hydroxychloroquine et 12 articles sur le Covid-19 et la 5G) fournissent des informations suffisantes afin de permettre aux lecteurs et lectrices de remonter jusqu’à la source de l’information présentée. Seul un article de presse contient un lien direct vers l’article scientifique qui fait l’objet de l’article, 3 autres contiennent des informations suffisantes (les résultats de la recherche, le titre de la publication ainsi que le nom d’un ou plusieurs des auteurs). Aucun article ne fait de lien vers une ressource académique disponible directement dans une institution suisse romande comme le catalogue d’une bibliothèque ou les archives ouvertes d’une université ou haute école.

Un des éléments qui est apparu lors de l’analyse de l’échantillon de productions journalistiques est l’importance qui est donnée à des expert-e-s pour analyser les résultats des études ainsi que la situation sanitaire. La parole d’expertes ou experts est ainsi considérée comme une source fiable, citée parfois au détriment de références à des sources d’informations scientifiques. Si les professionnels de la santé ont évidemment un important rôle de médiateurs à jouer, les sources académiques devraient être plus fréquemment mises en avant. Si le format d’article contenant des réactions de spécialistes est privilégié, c’est certainement parce que celui-ci est apprécié des lecteurs et lectrices. En privilégiant ce format, tout en mettant à disposition dans les mêmes articles des références pertinentes et faciles d’accès, les journalistes peuvent sensibiliser un nouveau public et l’inviter à vérifier les sources mises à disposition.

4. Exemples d’actions de valorisation hors de Suisse romande

Afin de mettre en commun les ressources des différentes bibliothèques, de travailler en réseau et d’éviter les redondances, il est également utile de centraliser les actions effectuées. Dans un système décentralisé comme la Suisse, cela paraît compliqué à mettre en place. En France, c’est sur le site du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation que l’on retrouve une liste des initiatives des acteurs du supérieur en lien avec le Covid-19, comprenant l’accompagnement documentaire et les bibliothèques.

Certaines bibliothèques ont créé des services de fact-checking spécifiques sur le Covid-19, c’est le cas notamment de la bibliothèque de l’Université de Toronto qui répond chaque semaine à une question sur le Covid-19 en citant ses sources avec les informations scientifiques disponibles au moment de la réponse. Un exemple qui prouve que les bibliothèques ont les moyens nécessaires à la mise en place d’un tel service. D’autres bibliothèques, comme celle d’Old Dominion University en Virginie, ont mis en place des formations sous forme de workshop en ligne pour « Apprendre des stratégies pour combattre la désinformation sur la santé » en lien avec le Covid-19. En éduquant le public aux techniques pour repérer les fausses informations, les bibliothécaires permettent de responsabiliser le public et participent à l’éducation aux médias.

La crise du Covid-19 a favorisé les échanges entre professionnels de l’information sur la question des fake news. L’IFLA a notamment organisé une série de 4 webinaires intitulés « Fake News : Impact on Society » qui permet de présenter plusieurs projets de bibliothèques et associations des bibliothèques en lien avec les fake news. Le séminaire « Les bibliothèques en temps de crise » de l’ENSSIB donné par Raphaëlle Bats qui a réuni des bibliothécaires francophones en ligne a également consacré une session le 13 novembre 2020 aux fake news à l’heure du Covid-19 en bibliothèque.

5. Recommandations

Les bibliothèques académiques gagneraient à mettre en place une meilleure coordination entre bibliothèques d’universités et hautes écoles. Si l’on prend l’exemple des pages pour mettre en avant les publications des éditeurs scientifiques, ces pages auraient pu être réalisées en collaboration entre plusieurs bibliothèques puis diffusées. Nous constatons que la crise du Covid-19 n’a pas eu pour effet une remise en question des pratiques en bibliothèque. Nous observons que les actions de communication mises en place sont très variables d’une bibliothèque à l’autre ; certaines bibliothèques ne disposant pas des mêmes ressources ou compétences en raison des domaines spécifiques auxquels elles sont rattachées ou de leur taille bénéficieraient d’un tel travail en réseau.

Nous avons observé que les bibliothèques académiques ne sont pas un canal privilégié par les journalistes. En mettant en place une fonction dédiée à la relation médias dans les services communication des bibliothèques, elles amélioreraient leur visibilité et élargiraient leur public en incluant les journalistes. Des formations spécifiques des bibliothèques à destination des journalistes qui porteraient sur les recherches d’information au sein des catalogues, des archives ouvertes ainsi que sur la citation des sources dans les publications journalistiques pourraient également être envisagées. Ces actions auraient pour résultat de faciliter l’accès à l’information scientifique au public au travers des médias, ce qui permettrait d’aller vers une science citoyenne. C’est également l’occasion de valoriser le travail des universités et des bibliothèques et d’ainsi valoriser leur image auprès du grand public. Pour ce faire, une meilleure collaboration au sein des institutions est également nécessaire. Nous observons un certain cloisonnement entre les différents acteurs de la recherche scientifique : les chercheur-euse-s, les bibliothèques et la communication. En ayant accès aux publications scientifiques, les bibliothécaires ont les moyens d’être au courant des recherches en cours et des résultats publiés. Elles ont intérêt à valoriser ces informations, d’autant plus qu’elles sont amenées à devoir continuellement légitimer leur existence.

6. Conclusion

La période particulière que nous connaissons depuis le mois de février 2020 touche évidemment l’ensemble de la société et donc les bibliothèques universitaires. Cette crise sanitaire intervient dans un double contexte informationnel : d’une part une circulation accélérée de l’information, et parfois de fausses informations, via les réseaux sociaux notamment et d’autre part un accès à la documentation scientifique qui n’a jamais été aussi facilité.

Pourtant, ces deux sphères informationnelles semblent peu poreuses, il manque un acteur pouvant jouer un rôle de passeur, d’intermédiaire entre le monde académique et le grand public. Les bibliothèques ont sur ce point un rôle essentiel à jouer. En étant habituées à gérer des informations scientifiques au quotidien et en étant au contact du public, les bibliothèques sont les mieux placées pour occuper cet espace laissé vacant.

Ce rôle a évidemment une grande importance pour les bibliothèques académiques qui voient ainsi une opportunité de se positionner auprès du grand public comme référentes en matière de lutte contre les fake news. Cela leur permet également de renforcer leur visibilité et d’être par la suite mieux intégrées aux politiques publiques. Pour les autorités qui ont besoin, en période de crise sanitaire, de faire passer des messages, notamment concernant les mesures sanitaires, pouvoir s’appuyer sur un acteur comme la bibliothèque permet également de pouvoir compter sur un intermédiaire fiable qui est déjà en possession des compétences et ressources nécessaires pour éduquer le public.

Cette crise aura ainsi permis de mettre en évidence ce besoin et la place que les bibliothèques universitaires peuvent y occuper. Les périodes de fermeture et l’obligation ou la forte recommandation de télétravail auront également bouleversé les habitudes des bibliothécaires. La crise aura ainsi renforcé le besoin de trouver de nouveaux lieux – physiques ou virtuels - d’échanges entre les professionnels de l’information, de celles et ceux qui la produisent à celles et ceux qui la diffusent ainsi qu’entre les professionnels des bibliothèques académiques. Si ce travail en réseau est déjà une réalité sur le terrain, il reste à le rendre plus visible en ligne, notamment au travers de services partagés entre plusieurs bibliothèques universitaires.

Notes

(1)Les termes « situation extraordinaire » et « semi-confinement » désignent la période du 16 mars au 19 juin 2020.

- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires

Apprendre « en commun » : L’expérience des ateliers de contribution à Wikipédia dans les bibliothèques publiques de Montréal

Ressi — 20 janvier 2021

Marie D. Martel, professeure adjointe, EBSI (Université de Montréal)

Apprendre « en commun » : L’expérience des ateliers de contribution à Wikipédia dans les bibliothèques publiques de Montréal

1. Contexte

Wikipédia célèbre ses 20 ans cette année. Née en 2001, la rencontre inévitable entre cette dernière et le monde des bibliothèques n’a guère tardé. Du rejet à la suspicion puis à la collaboration, des initiatives conjointes se mettent en place à partir de 2012, tant dans les bibliothèques universitaires que publiques, sous la forme de journées contributives, ou édit-a-thons, qui constituent encore aujourd’hui un des principaux scénarios de médiation wikipédienne. Dans cette mouvance, des ateliers de contribution ont été déployés et intégrés dans le calendrier régulier de certaines institutions québécoises comme à la Grande bibliothèque et dans le réseau des Bibliothèques de Montréal. Les retombées de ces activités sont à géométrie variable, oscillant entre l’enthousiasme et la déception, mais d’une façon générale, il est reconnu que ce n’est pas la performance (soit le nombre de participant.e.s ou le nombre de contributions) qui constitue un bon indicateur pour mesurer la valeur de ces activités. L’impact est ailleurs et nous y reviendrons par le biais de ce récit ethnologique qui est porté par les questions : Comment pourrait-on créer une communauté créatrice de savoirs communs numériques en bibliothèque ? Comment pourrait-on évaluer et accroître l’impact des ateliers contributifs impliquant les bibliothèques et Wikipédia - ou plus généralement, les projets soutenus par la fondation Wikimédia ?

Nos analyses et nos conclusions, ancrées dans une pratique réflexive(1), sont principalement influencées par les situations observées directement sur le terrain au cours de ces dernières années à organiser, animer, expérimenter des ateliers de contribution en bibliothèque(2). Après une brève chronologie des initiatives québécoises, nous explorerons momentanément un cadre de référence visant à inscrire ces actions dans un contexte qui les justifie en regard des finalités et des missions des bibliothèques aujourd’hui. Cette « réflexion sur l’action » nous permettra de partager un certain nombre de constats instructifs en s’attachant particulièrement aux leçons que l’on peut tirer pour faciliter l’aménagement social de ce projet wikipédien en bibliothèque et valoriser encore l’apport de ces ateliers contributifs au sein des communautés.

2. Les bibliothèques québécoises et Wikipédia : Un bref historique

Le premier motif de l’intérêt des bibliothèques à l’endroit de l’encyclopédie a été d’abord été critique. À partir de 2005, plusieurs études en sciences de l’information analysent ce projet d’encyclopédie libre et questionnent la qualité du contenu de Wikipédia (son étendue, son actualité, sa fiabilité) et son statut d’ouvrage de référence au sens traditionnel du terme(3).

À partir de 2010, la British Library entreprend une collaboration avec la Wikimedia Foundation et une première expérience de wikipédienne en résidence dans cette même institution révèle les nombreuses opportunités issues du croisement entre Wikipédia et les institutions de mémoire(4). Les avantages en termes de valorisation du patrimoine et des collections numériques qui sont extraites dans le cadre des projets GLAMs (pour Galleries, LIbraries, Archives, Museums) aident peu à peu à dissiper la méfiance, et en même temps les réserves sur la qualité du contenu tendent à s’estomper.

Au Québec, plutôt que de passer par les institutions de mémoire, c’est d’abord par le biais de journées contributives à l’échelle locale que seront scellées les premières relations entre Wikipédia et le monde des bibliothèques. Un atelier consacré à Jean Talon(5), premier intendant de la Nouvelle-France, se déroule à la bibliothèque de l’Université Laval le 18 février 2012(6). Une année plus tard, le 6 avril 2013, à la Bibliothèque Mile End (aujourd’hui Mordecai-Richler) se tient la première activité de type édit-a-thon en bibliothèque publique au Québec. L’activité porte sur le Projet Mile End, lancé au mois de février, initié par l’organisme d’histoire locale, Mémoire du Mile End, et le chapitre Wikimédia Canada. La bibliothèque met son espace et la documentation sur le quartier à la disposition des participant.e.s et une bibliothécaire du réseau des bibliothèques de Montréal est du nombre des contributeurs(7).

Plus tard, la même année, le samedi 19 octobre 2013, lors d’une journée organisée par l’Association canadienne française pour l’avancement des sciences (ACFAS) et Wikimédia Canada dans le cadre du Mois international de la contribution francophone, se tient un atelier de contribution qui inaugure un partenariat soutenu entre Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ), et Wikimédia Canada(8). Ce premier événement à la bibliothèque nationale se prolonge dans le programme des Mardi, c’est Wiki, des ateliers qui se tiennent tous les premiers mardis du mois depuis 2014 en proposant une formation, plus qu’un atelier à proprement parler, réunissant conjointement des formateurs wikipédiens et des bibliothécaires. BAnQ est progressivement devenue un des partenaires canadiens les plus actifs du mouvement des GLAMs en s’investissant dans une diversité de projets tant de médiation que d’extraction de ses collections dont des fonds d’archives photographiques(9).

Du côté des bibliothèques de Montréal, les activités reprendront sur une base régulière entre 2016 et 2018, avec plus d’une vingtaine d’ateliers contributifs(10). Ces initiatives ont été menées, dans la très grande majorité des cas, en collaboration avec le Café des savoirs libres (CSL), un collectif rassemblant des bibliothécaires et des libristes engagés dans la création des communs du savoir. Suite à une invitation lancée au réseau des bibliothèques, ces ateliers mensuels accueillent entre 6 et 10 participant.e.s par événement. Les rencontres comptent principalement des membres du CSL qui reviennent à toutes les activités, quelques usagers et généralement un membre du personnel de la bibliothèque dont la participation est, selon le cas, plus ou moins instrumentale. Certains usagers participants viennent de l’extérieur de Montréal, mais leur provenance est surtout locale. Les événements se déroulent les soirs de la semaine entre 17h et 20h. Après une programmation nomade se déplaçant dans une bibliothèque différente à chaque séance, une stratégie alternative est progressivement privilégiée avec une série de rencontres récurrentes dans une même bibliothèque dans le but d’explorer la possibilité de démarrer une communauté locale d’adeptes qui deviendrait autonome dans la durée.

En plus des ateliers locaux, quelques édit-a-thons thématiques ont été organisés en lien avec le Festival international de la bande dessinée de Montréal, la Journée internationale des femmes, le Mois de l’art et des rites funéraires, le centenaire de la bibliothèque centrale de Montréal, etc. Après 2018, les rendez-vous des ateliers contributifs dans les Bibliothèques de Montréal sont devenus plus irréguliers, CSL ayant choisi de poursuivre son engagement à la bibliothèque de la Cinémathèque québécoise où la structure s’était engagée de façon intentionnelle dans l’organisation de ces activités avec un projet sur les « Savoirs communs du cinéma »(11). Avant ce déménagement, la période d’activités qui s’étendait de 2016 à 2018 a été l’occasion de recueillir une série d’observations, d’expérimenter différents scénarios d’usage, d’interroger aussi le sens et la portée de ces ateliers en bibliothèque: c’est cet épisode que nous allons considérer.

3. Un cadre de référence pour mieux comprendre les bibliothèques wikipédiennes

Pourquoi organiser ce type d’activités, à savoir des ateliers contributifs wikipédiens, plutôt que d’autres actions en bibliothèque ? Les raisons qui expliquent et justifient la collaboration entre les milieux documentaires et la Fondation Wikimedia sont nombreuses et relativement bien documentées depuis quelques années. On peut en rappeler quelques-unes : la convergence des missions autour de l’accès libre aux savoirs; un intérêt soutenu pour la connaissance appuyée par des sources fiables. En particulier à cette époque où l’on discute âprement de post-vérité et de fausses nouvelles, les édit-a-thons offrent l’occasion de créer des contenus en ligne en pressant les éditeurs de recourir à des sources d’information fiables - incidemment susceptibles d’être trouvées en bibliothèque, ce qui permet du même coup de valoriser les collections. Ces activités deviennent aussi un excellent tremplin pour améliorer les compétences en littératie de l’information non seulement en initiant une réflexion critique sur les sources, mais aussi sur le caractère construit de l’information et sur les licences régissant l’accès et l’usage des savoirs(12). Pour plusieurs participants, l’atelier wikipédien devient un atelier de littératie numérique qui permet de combler tour à tour des lacunes tant en matière d’alphabétisation technologique, de pratiques numériques ou de valeurs associés à la culture et la citoyenneté numérique.

Au plan international, l’IFLA (International Federation of Libraries Association) a produit en 2016 une étude d’opportunité sur les bénéfices d’une collaboration avec Wikipédia, dans laquelle cette association invite les bibliothécaires à s’engager davantage pour faire de leur bibliothèque, une bibliothèque wikipédienne(13). Cet argumentaire appuie la reconnaissance de Wikipédia comme source d’information et défend son rôle comme plate-forme pour la culture et les connaissances locales qui sont soutenues par les bibliothèques publiques. Au moment où l’IFLA met à disposition cette étude, elle lance une seconde campagne de contribution mondiale auprès de la communauté des bibliothécaires. Cette campagne, menée entre le 15 janvier et le 3 février 2017, encourage les bibliothécaires à ajouter une source (au moins) dans l’encyclopédie libre. Imaginez un monde où chaque bibliothécaire ajouterait une référence de plus à Wikipédia... dit l’accroche de cette campagne qui se déroule désormais chaque année depuis 2017(14)

Les activités wikipédiennes bénéficient d’un discours sur les bibliothèques dirigées par la communauté (« community-led ») et d’une vision de la bibliothèque qui supportent les capacités créatives des publics. Dans cette veine, R. D. Lankes, auteur influent en bibliothéconomie, soutient que la finalité des bibliothèques consiste à « faciliter la création de connaissances dans les communautés en vue d’améliorer la société.»(15)

On assiste, par conséquent, à l’émergence de dispositifs qui sont de plus en plus structurés dans le milieu des bibliothèques à travers les associations internationales, la formation, la théorie et la pratique. Pour les bibliothécaires, en particulier, membres de CSL, cette initiative est aussi, de façon prioritaire, en phase avec un discours sur les bibliothèques comme « maisons des communs », c’est-à-dire comme espace de création, de valorisation et de défense des savoirs libres.(16)

Du point de vue du contexte interne, notamment celui de la Direction des Bibliothèques de Montréal, les ateliers de contribution dans le réseau s’inscrivent dans le Plan d’action Montréal Ville intelligente et numérique en contribuant au développement des compétences numériques. Ces activités ont été identifiées comme des indicateurs de la réalisation du Chantier sur la littératie numérique constituant une des actions de ce plan pour les bibliothèques de Montréal. Cet intérêt venu de services extérieurs à celui des bibliothèques ont contribué à légitimer cet engagement. Les ateliers étaient aussi alignés sur le Plan stratégique des Bibliothèques de Montréal 2016-2019 qui visait à « Consolider et développer des services, des programmes et des activités de littératie numérique et technologique.»(17) .

4. Carnet de terrain : Des constats et des enjeux

Chaque atelier s’avère une occasion inédite de s’interroger sur le format, les ressources nécessaires, les finalités et les retombées du projet, afin d’en tirer des leçons et de bonifier la proposition.

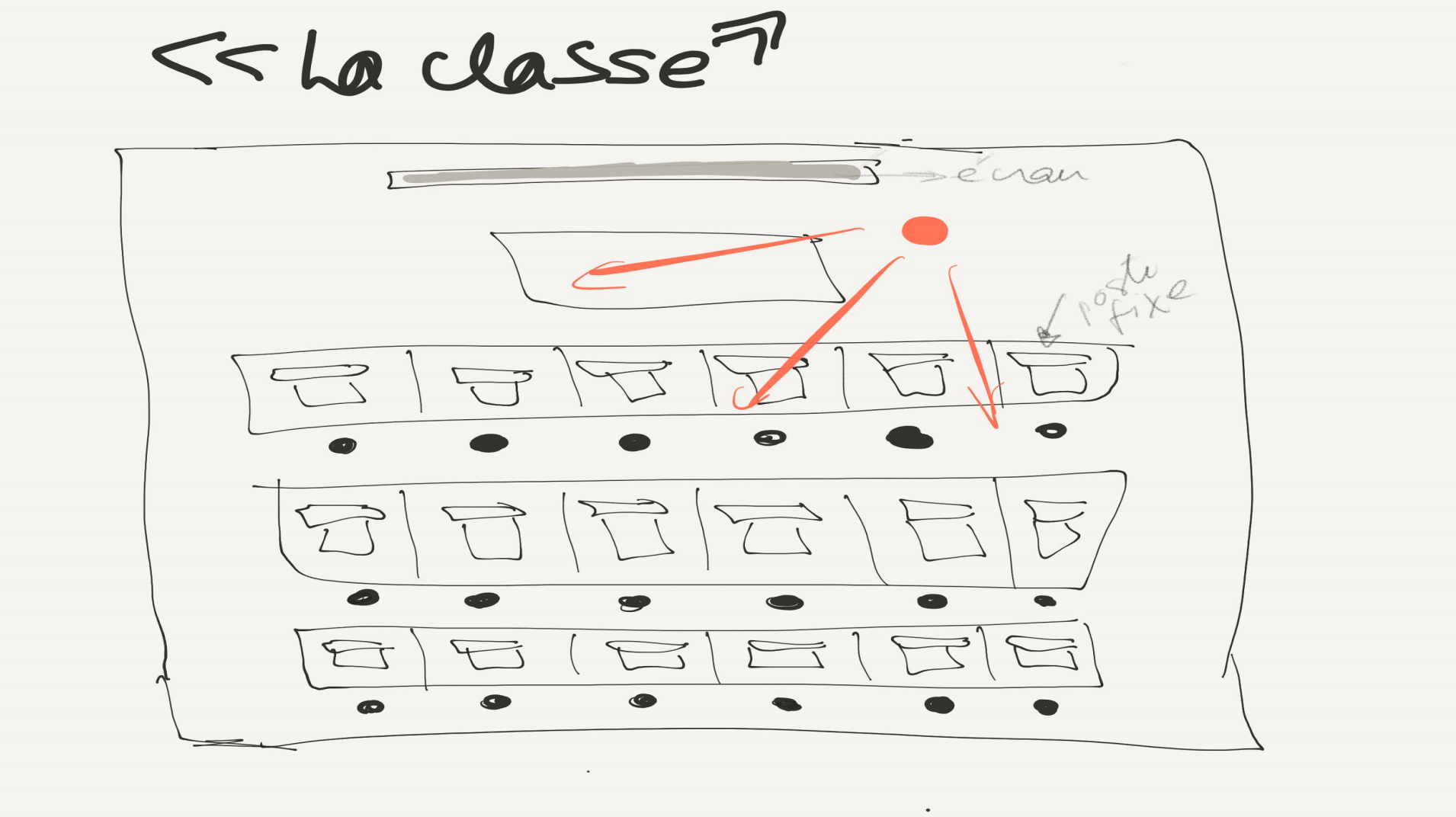

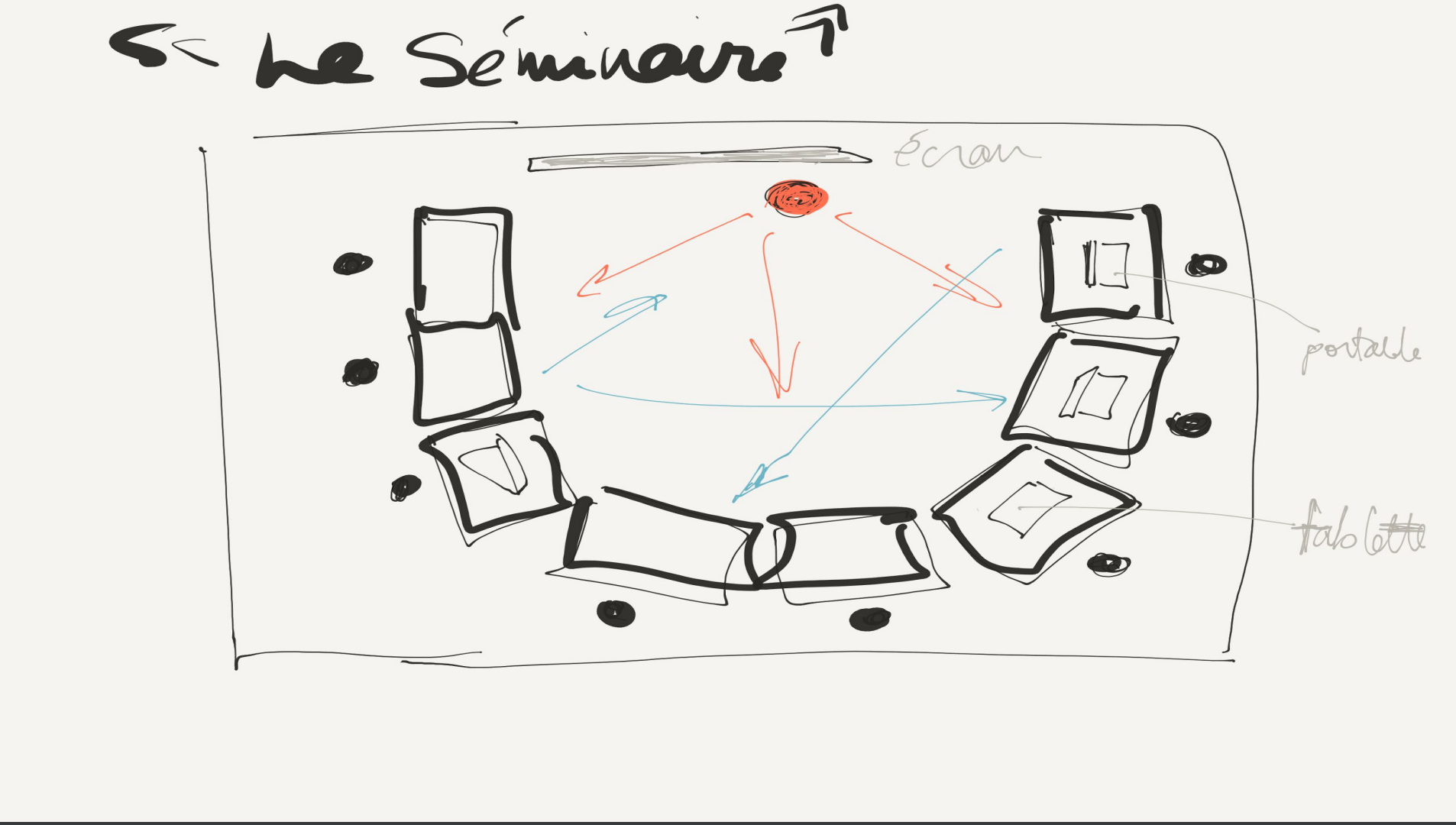

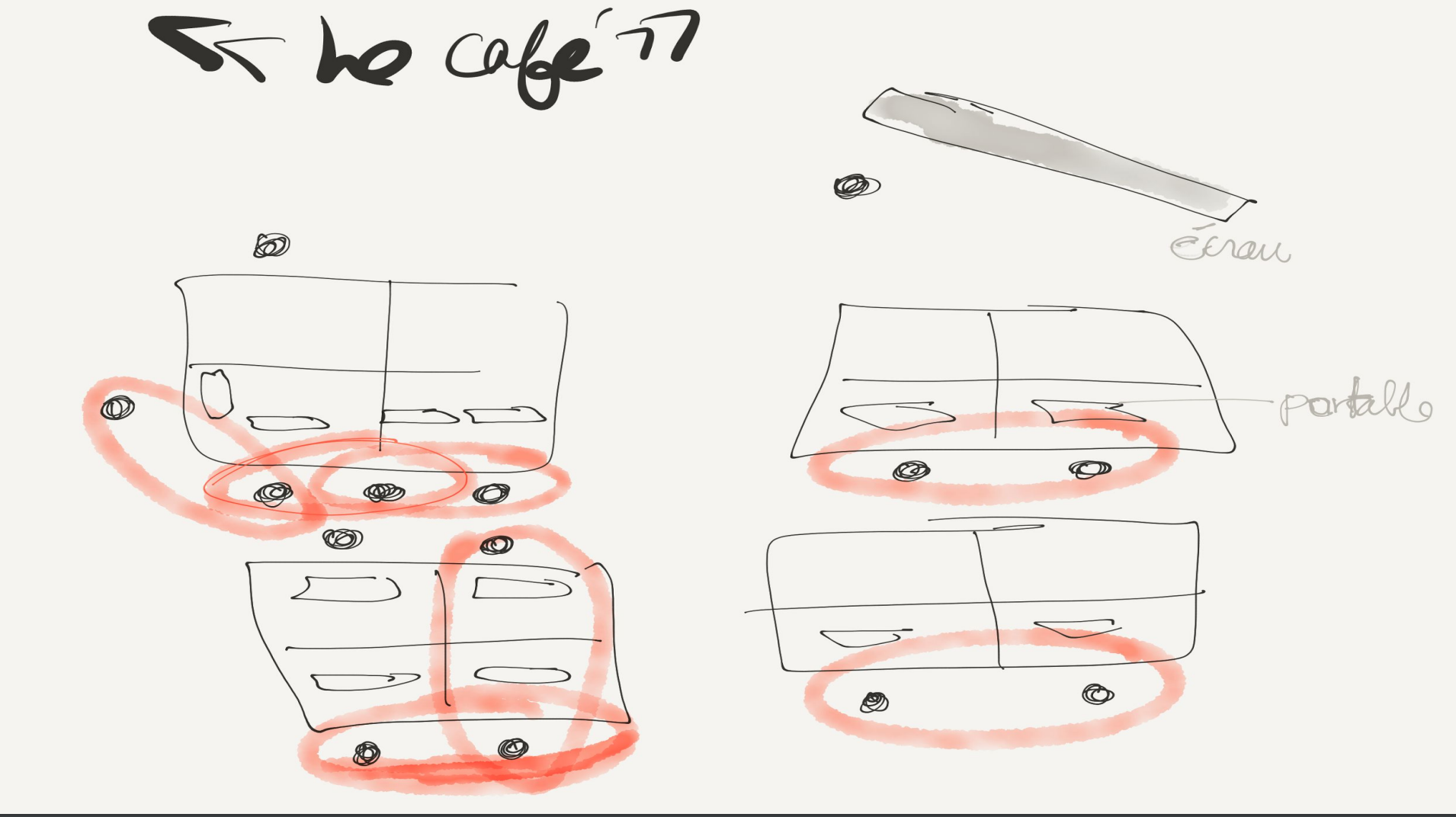

a. L’espace 1 : le territoire et l’équipement. Le modèle est au départ inspiré des ateliers mobiles des voyageurs du code avec l’intention de se déplacer à chaque séance dans une nouvelle bibliothèque(18). L’hypothèse est qu’une rencontre animée par l’équipe de CSL suffira à poser les bases d’une communauté wikipédienne locale qui poursuivra ensuite de manière autonome les ateliers à la façon d’un club de lecture. Un des premiers obstacles très basiques est l’équipement dont la quantité et la qualité sont variables d'un établissement à l’autre. Les bibliothèques n’avaient pas toujours l’équipement informatique requis pour recevoir une dizaine de participants, et les usagers, même avertis d’apporter leurs propres outils (suivant la formule BYOD) ne sont pas toujours dotés d’autre chose que d’un téléphone portable. En outre, l’intention de conduire des ateliers, mais surtout de créer une dynamique d’apprentissage actif et collaboratif, amènent progressivement les organisateurs à délaisser le cadre rigide du laboratoire informatique et le format de la « classe ». Cette orientation appelle un ajustement en termes d’équipements mobiles adaptés à une configuration spatiale flexible. La solution proposée par la Direction des bibliothèques de Montréal consiste à mettre sur pied une flotte d’ordinateurs portables rangés dans des valises que transportent les bibliothécaires membres de CSL. Un projecteur portatif complète l'équipement et les bibliothèques fournissent généralement l’écran, sinon le mur blanc pour la présentation et la démonstration.

Il est apparu assez évident, toutefois, qu’une seule séance pour établir une communauté numérique était pour le moins utopique. Le modèle sédentaire et la voie de l’accompagnement sur un même site, avec un ancrage communautaire dans la durée, associé à un programme thématique basée sur une série de rencontres typiquement sur le modèle des « clubs » offrent des conditions plus favorables et productives.

b. Le temps : le programme et les heures d’ouverture. Le point précédent pose déjà un repère en matière de temporalité en privilégiant une périodicité que nous avons identifiée comme mensuelle en se fondant sur les disponibilités des participants. Par ailleurs, en considérant que ce sont des activités bénévoles qui se déroulent généralement le soir, l’enjeu des heures d’ouverture en soirée s’est posé puisque les horaires des bibliothèques à Montréal ne sont pas toujours compatibles avec cette contrainte. Pour y surseoir, les bibliothèques sont retenues en tenant compte de leur accessibilité ou, le cas échéant, en proposant une activité en dehors de leurs horaires habituels.

c. La collaboration : 1+1+1. Ces ateliers sont d’abord portés par l’engagement du collectif CSL qui constitue un premier levier de collaboration - avec son noyau de participants réguliers. L’originalité des ateliers montréalais consiste à accueillir conjointement des formateurs liés à Wikimédia et aussi à Openstreetmap (OSM), parfois eux-mêmes membres de CSL, qui diversifient la proposition en présentant aussi la cartographie libre; ce qui permet également d’accroître les publics intéressés. De plus, dans les arrondissements où l’on retrouve une société d’histoire active, les ateliers de contribution suscitent un intérêt particulier avec un désir de s’impliquer; ces organisations locales représentent un second levier de collaboration. La démarche tend à confirmer que les communautés ne se créent pas ex-nihilo mais plutôt en s’attachant aux projets des communautés d’intérêts déjà existantes sur le territoire(19). Encore faut-il que la bibliothèque, troisième levier de la collaboration, entretienne déjà des relations significatives avec des organismes culturels, éducatifs ou des groupes ayant des affinités ou des expertises spécifiques(20).

d. Le personnel : mobilisation et coapprentissage. Malgré la bonne volonté et l’intérêt manifeste d’accueillir ces ateliers par les gestionnaires des bibliothèques, la participation du personnel sur le terrain, pour différentes raisons, s’est avérée un autre enjeu notable. La première année, en dépit des invitations explicites adressées aux bibliothécaires dans les bibliothèques visitées, aucun d’entre eux n’a participé aux ateliers à l’exception de deux - et dont l’un avait été fortement incité, sinon contraint, de le faire par sa hiérarchie. Ces expériences nous ont amenés à créer une typologie en trois temps comprenant « le bibliothécaire qui ouvre la porte » (et qui se sauve); « le bibliothécaire qui dit un mot pour légitimer l’activité » (et qui se sauve - mais qui revient de temps à autres pour vérifier que tout est encore légitime); et, enfin, le bibliothécaire qui s’assoit, ce qui est un signe d’attention plus marqué, mais pour dix minutes - parce qu’il n’ose pas se sauver considérant qu’il reconnaît des collègues qui font partie du collectif.