Publiée une fois par année, la Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI) a pour but principal le développement scientifique de cette discipline en Suisse.

Présentation de la revue

Contenu du site

Se connecter

Publié par Ressi

« Marketing et public » ou comment repenser l’approche des bibliothèques sur l’accueil de leur public

Ressi — 20 décembre 2017

Elise Pelletier, Assistante du Master IS, Haute école de Gestion, Genève

« Marketing et public » ou comment repenser l’approche des bibliothèques sur l’accueil de leur public

L’école de bibliothéconomie et de sciences de l’information (EBSI) de l’Université de Montréal accueillait du 3 au 28 juillet 2017, la quatrième édition de l’école francophone en SIB. Outre l’EBSI et l’ENSSIB en France, plusieurs institutions se joignent désormais à cet évènement : l’EBAD au Sénégal, l’ISD en Tunisie et depuis 2016 la HEG de Genève. Le grand intérêt de cette école est d’offrir l’opportunité à des étudiants, des professeurs et des chercheurs de pays différents d’échanger autour de thématiques proposées par l’école organisatrice. Une trentaine d’étudiants ont ainsi pu profiter de cette formation estivale et de la chaleureuse ville de Montréal. La prochaine session est prévue à la HEG du 18 au 22 juin 2018, parallèlement au centenaire du Département information documentaire.

La quatrième édition, organisée par Réjean Savard, s’étalait sur quatre semaines autour de deux thématiques porteuses : « Marketing et public » et « La numérisation ». La HEG était représentée tout au long des deux sessions, tout d’abord par Michel Gorin et moi-même avec comme invitée d’honneur, Marielle de Miribel. Pour la deuxième session, Basma Makhlouf Shabou est intervenue pour présenter le projet Data Life Cycle Management (DLCM), dans le cadre des deux dernières semaines présidées par Tristan Müller des Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Cet article propose un retour sur les interventions de la première semaine.

Marketing et bibliothèques : entre idées reçues et outils incontournables

L’idée d’utiliser les techniques de marketing dans le domaine des bibliothèques n’est pas récente puisque dès 1997, l’IFLA créait la « section marketing et management ». En 2008, un dossier de la revue de l’ADBS « Documentalistes-Sciences de l’information » portait sur le « Marketing stratégique ». Jean-Michel Salaün et Florence Muet y présentaient différents exemples et méthodes d’utilisation d’outils marketing qui se révélaient souvent salvateurs dans un contexte où la profusion du tout numérique obligeait les services d’information à « redonner sa place à la fonction documentaire» (Salaün, Muet 2008). Malgré cet intérêt ancien et marqué, une méconnaissance de la notion de marketing teintée d’une certaine méfiance est toujours d’actualité. Souvent assimilé aux supermarchés et aux agressions publicitaires, le marketing reçoit un accueil parfois frileux et perplexe de la part des professionnels de l’information. Cette assertion s’est vérifiée auprès des étudiants francophones, prouvant qu’elle dépasse largement les frontières.

La présentation de Réjean Savard en introduction à l’école d’été a donc permis de corriger cette vision partielle du marketing. Il y rappelait que le marketing est surtout une « philosophie du management » (Savard 2017) ou dans un contexte francophone une « philosophie de gestion ». En cela le marketing propose des outils et des méthodes qui permettent de :

- Se mettre à l’écoute des besoins des différents publics

- Ajuster l’organisme et ses produits

- Communiquer efficacement auprès des différents publics

- Evaluer ses actions

Le marketing ne se réduit donc pas à l’aspect publicitaire qui, comme le confirmait Najoua Djerad de l’ISD pendant son intervention sur le « concept de marketing », n’est qu’une infime partie du marketing. Il doit être réfléchi dans sa globalité par l’institution qui l’utilise et c’est bien dans un changement de philosophie que cela s’intègre. Pour donner un exemple simple, le terme « clientèle » utilisé en marketing est plus incluant que la classique notion « d’usager » qui par définition exclut les non-usagers. En effet, le marketing permet de comprendre le « positionnement » d’une institution par rapport à son environnement c’est-à-dire « l'identité de la structure. Qui est-[elle] par rapport aux autres ? Quel service rend-[elle] que les autres ne rendent pas ? » (Salaün 1991). Derrière ces questions, il s’agit bien de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de la « clientèle ». Evidemment, la relation communauté-bibliothèque est bien différente de celle client-entreprise notamment car elle n’est pas directement et principalement régie par des enjeux économiques. Néanmoins, le marketing donne des méthodes et des outils avec « pour objectif principal de maximiser l’échange entre une organisation et ses publics » (Savard 2017). Dans le contexte actuel, où le public est au cœur des réflexions des professionnels des bibliothèques, le marketing devient un outil indispensable car il va permettre de dessiner une offre de services la plus adaptée possible à la « clientèle ».

Après ces nécessaires rappels, Réjean Savard est revenu sur le concept de marketing mix pour présenter quelles étaient les quatre variables contrôlables qui nourrissaient les échanges entre public et institution (Produit – Prix – Distribution – Communication). Pour illustrer la variable prix dans le contexte des bibliothèques, Réjean Savard a évoqué la campagne d’amnistie proposée par les bibliothèques de Montréal en juin 2017 afin de célébrer le 375e anniversaire de fondation de la Ville. Pendant quinze jours, les lecteurs pouvaient ramener les documents les plus en retard sans être amendés. De même, pour Marielle de Miribel, la carte de lecteur est le premier outil de communication des bibliothèques et une variable assez simple à maîtriser. En invitant les participants de l’école d’été à sortir leur carte de lecteur, il était facilement décelable que ce petit objet était une réelle carte de visite qui renseignait déjà sur l’identité de la bibliothèque. Outre le plaisir de comparer les cartes de lecteur de plusieurs bibliothèques de la Francophonie, l’exemple était intéressant car c’était l’illustration que le marketing n’était pas là pour remettre en cause complétement le fonctionnement des bibliothèques. Il est plutôt la marque d’une volonté de penser chaque élément, chaque service dans sa globalité comme ouvrir son portefeuille, regarder sa carte de bibliothèque et se demander si elle donne envie d’y retourner.

Bibliothèques et clients stratégiques

Suite à cette introduction, j’étais invitée à présenter quelques « considérations stratégiques en marketing ». C’était surtout l’occasion de faire un retour d’expérience sur l’utilisation dans des contextes particuliers d’outils d’analyse de l’environnement et d’ouvrir une discussion avec les participants de l’école d’été.

En 2008, Jean Michel évoquait « la nécessité d’un (re)positionnement stratégique des services d’information ». Par cette idée, il mentionnait les risques réels de baisse de ressources et de fermeture auxquels étaient et sont toujours confrontés de nombreux services d’information. L’objectif qui devient parfois une obligation est de mieux comprendre les besoins de sa clientèle, en passant par une phase de diagnostic « dont on ne peut faire l’économie » (Muet 2008). Typiquement, les outils d’analyse proposés par le marketing permettent d’obtenir une cartographie complète de l’écosystème dans lequel évolue la bibliothèque, du macro au microenvironnement et ainsi mieux identifier les variables non-contrôlables, qui influent sur la bibliothèque. Un de ces outils est l’analyse des 5 (+1) forces de Porter pour qui « l’objectif fondamental d’une organisation est l’obtention d’un avantage concurrentiel, qui se mesure en dernier ressort par sa capacité à générer du profit (pour une entreprise) ou à capter les ressources nécessaires à son existence (pour une organisation publique) » (Johnson 2014, p44).

|

Forces telles que définies par Porter |

Exemples d’application au contexte des bibliothèques |

|

Menaces des entrants potentiels |

Nouvelles bibliothèques, ludothèques, cybercafé… |

|

Menace des substituts |

Internet, moteurs de recherche, abonnement numériques (musique, e-book…)… |

|

Pouvoir de négociation des acheteurs |

Usagers/non-usagers, Autorité de tutelle |

|

Pouvoir de négociation des fournisseurs |

Éditeurs, libraires, fournisseurs informatiques… |

|

Rôle des pouvoirs publics |

Existence de subvention publique en faveur des bibliothèques ou de loi sur le droit de prêt… |

|

Intensité de la rivalité concurrentielle |

Bibliothèques sur le même territoire pour le même public |

Sans surprise, la force qui exerce le plus de pression est la « Menace des substituts » et cette analyse est générique à toutes les bibliothèques. Plus spécifiquement, Johnson précise dans sa description du « pouvoir de négociation des acheteurs » qu’il est « utile d’identifier les clients stratégiques, ceux vers lesquels la stratégie doit être orientée en priorité. Dans le secteur public, le client stratégique est très souvent l’autorité de tutelle qui contrôle l’utilisation des fonds, plutôt que l’usager. » (Johnson 2014, p 52). Cette analyse est particulièrement intéressante dans un contexte où si tout est réfléchi en fonction de l’usager, l’autorité de tutelle est rarement appréhendée par les professionnels des bibliothèques comme un client. Si on prend l’exemple des bibliothèques municipales, il ne s’agit de répondre aux demandes personnelles du maire comme suggéré par l’un des participants de l’école d’été mais plutôt de réfléchir au développement d’un axe stratégique qui fait de la bibliothèque un service à forte valeur ajoutée et donc indispensable pour la collectivité qu’elle dessert.

Analyse des besoins des publics et participation : le co-design

Un des enjeux du marketing est donc de mieux identifier les besoins du public dans sa globalité pour mieux y répondre. Les méthodes de co-design se situent dans la lignée de cette démarche. Ainsi Marie Martel, nouvelle enseignante à l’EBSI et anciennement bibliothécaire du réseau des bibliothèques publiques de Montréal est venue présenter la notion de « bibliothèque intentionnelle ». Cette présentation était basée sur un retour sur le programme RAC (Rénovation, agrandissement et constructions de bibliothèques) de la Ville de Montréal. Il s’agissait d’un projet de « rattrapage » de la Ville en matière de bibliothèques de lecture publique. Plusieurs bibliothèques municipales ont ainsi été repensées de manière systémique en utilisant les méthodes de co-design qui s’inscrivent dans la lignée de la volonté croissante de faire de l’usager un acteur de la bibliothèque.

Pour commencer, Marie Martel est revenue sur le « continuum de la participation du public », déjà présent dans le projet « Working together » de la Vancouver Public Library qui avait pour objectif de mieux prendre en compte les besoins des citoyens notamment ceux particulièrement éloignés des bibliothèques. Le continuum définit les différents niveaux de participation des publics :

|

informer/ éduquer |

consulter |

discuter/ débattre |

mobiliser/ participer |

établir un partenariat/ collaborer |

Les expériences de co-design sont clairement situées au niveau de la « collaboration » comme les nouvelles méthodes de création de services : design thinking, user experience (UX) et design de service. Avant de présenter plus précisément le co-design, Marie Martel est revenue sur ces trois autres types de méthode qui sont surtout un état d’esprit.

Le design thinking est basé sur trois phases décrites dans le kit pratique : « le design thinking en bibliothèque » proposé par IDEO.

- « La phase d’inspiration consiste à comprendre les besoins de vos usagers en les observant, en dialoguant avec eux et en vous renseignant sur ce qui se fait ailleurs.

- La phase d’idéation consiste à reformuler vos constats, à élaborer un concept et à lui donner une forme concrète en réalisant un prototype rapide.

- La phase d’itération consiste à tester votre prototype avec vos usagers afin que vos expérimentations successives soient de plus en plus proches du résultat final que vous souhaitez atteindre » (IDEO 2016)

- Les autorités de tutelle étaient vues par ceux qui les interprétaient comme des personnes arrogantes. Parallèlement, ceux qui jouaient le rôle des usagers ou des professionnels avaient une certaine méfiance envers ces autorités de tutelle et les discussions qui en découlaient étaient dans les deux cas compliquées et frôlaient l’agressivité.

- D’un autre côté la discussion entre usagers et bibliothécaires étaient beaucoup plus consensuelle. Les professionnels se trouvaient dans une position de « venez à tout prix » qui les faisaient accepter bon nombre de compromis.

L’UX est une méthode de marketing expérientiel qui se concentre sur l’expérience que l’utilisateur fera d’un service dans sa globalité. Comme le précisent Aaron Schmidt et Amanda Etches dans leur ouvrage « Utile, utilisable, désirable » (2016), « lorsque des individus utilisent un service ou un produit, ils en expérimentent différentes facettes et de nombreux facteurs ont une influence, positive ou négative, sur leur expérience globale. ». L’UX vise à penser tous les « points de contact » qui auront un impact sur l’expérience d’un service (canaux de communication, signalétique, musique, relation avec le personnel…). La carte de lecteur est typiquement un de ces points de contact.

Le design de service cherche également à construire des services avec les utilisateurs. La bibliothèque départementale du Bas-Rhin (BDBR) en France a, par exemple, participé à un projet avec 24 étudiants du DSAA design In situ lab de l’académie de Strasbourg pour redessiner l’offre de services de plusieurs bibliothèques. Les étudiants sont restés en résidence dans les différentes collectivités pour mieux comprendre le contexte local et partager avec les habitants. Entre expérimentation et rencontres, le projet Lectures locales ou les usages de la médiathèque a pour objectif de créer des médiathèques spécifiquement adaptées à un territoire.

Le co-design utilisé par la Ville de Montréal vise à faire collaborer différentes parties prenantes autour d’un même projet. Le but est de développer une stratégie qui permette à l’ensemble des personnes conviées d’exprimer librement leurs opinions, autour d’une question « comment pourrait-on… ? ». En tout, ce sont 11 démarches de co-design qui ont été initiées et plus de 500 citoyens écoutés. Dans l’esprit de transparence de cette méthode, l’ensemble des rapports sur ces démarches sont disponibles comme par exemple pour la bibliothèque de Saint-Léonard. Une des difficultés de ces projets est que comme les autres méthodes, le co-design s’inscrit dans la temporalité et nécessite le maintien d’une continuité. Cependant, les bénéfices en termes de collaboration et d’innovation sont réels et exponentiels. La présentation complète de Marie Martel est disponible sur le site de l’école d’été et elle publie régulièrement des articles à ce sujet sur son blog personnel « bibliomancienne ».

Par la suite, Raphaëlle Bats et Benoit Epron, deux professeurs de l’ENSSIB, ont présenté leur projet de recherche européen PLACED (Place- and Activity-Centric Dynamic Library Services). Né en collaboration avec l’université Aarhus (Danemark), l’université Chalmers (Suède) et l’université Lyon 1 (France), ce projet européen fait également participer trois bibliothèques dont les Bibliothèques municipales de Lyon. L’objectif est de penser la bibliothèque sur son territoire et de créer une interface qui explore parallèlement l’offre documentaire et les activités proposées. L’enjeu est également lié à la participation mais aussi à l’accessibilité avec un premier axe sur la bibliothèque comme lieu de production de savoir et un deuxième sur la bibliothèque comme créatrice de valeur. La présentation complète de ce projet est également disponible sur le site de l’école d’été.

Connaître les publics pour mieux les accueillir

Après ces différentes interventions sur les méthodes de construction de services, l’utilisateur était une nouvelle fois au centre des discussions avec Marielle de Miribel. Docteur en sciences de l’information et de la communication, diplômée de l’ENSB, Marielle de Miribel est ingénieur pédagogique, formatrice, consultante et enseignante. Elle est notamment l’auteure de l’ouvrage « Accueillir les public. Comprendre et agir » paru aux Editions du Cercle de la librairie et réédité en 2013.

L’intérêt de suivre des formations avec cette intervenante expérimentée se situe autant au niveau du contenu que de la méthode. En résonance avec les aspects participatifs des nouveaux services développés par les bibliothèques, les étudiants de l’école d’été ont été mis à contribution dès le début de son intervention. En présentant le triangle pédagogique, Marielle de Miribel pose les bases de la notion de contrat triangulaire qu’elle souhaite fixer avec les participants. Elle dessine surtout les rôles et responsabilités de chacun durant les deux semaines de formation. Entre jeux de rôle, jeux de questions, visites immersives, exercices d’écriture, l’étudiant est complètement acteur de sa formation, l’apprentissage se construit collaborativement. Cette parenthèse sur les méthodes pédagogiques de Marielle de Miribel pose le cadre d’une semaine aussi riche en apports théoriques qu’en apports méthodologiques. Sans détailler plus loin ces différentes approches, il me semble opportun de m’arrêter sur un exercice qui résonne avec les discussions sur l’approche marketing et le changement de perspective qu’elle apporte. Nous avons évoqué un peu plus haut, l’analyse des parties prenantes à l’aide d’un outil d’analyse les 5 (+1) Forces de Porter. En écho à cette analyse, Marielle de Miribel a présenté le contrat triangulaire qui unit l’autorité de tutelle, les professionnels des bibliothèques et les usagers. Chaque pôle du triangle construit un contrat avec un autre pôle en définissant les besoins et devoirs de chacune des parties par rapport aux deux autres. L’objectif de ce contrat triangulaire est d’atteindre l’équilibre dans lequel « personne n’est perdant ; tout le monde est gagnant et participe à l’objectif global en fonction de ses aptitudes, de son rôle et de ses moyens » (De Miribel 2013, p. 49). Pour clarifier ce contrat, Marielle de Miribel a invité les participants à se répartir en trois groupes, chacun représentant un des pôles. Une première phase de ce jeu de rôle consistait à définir précisément les devoirs et attentes de chaque groupe envers les deux autres groupes. Une deuxième phase était la mise en place d’une discussion ouverte entre chacun des groupes. Enfin, l’exercice se terminait par un débriefing sur les conclusions que la mise en scène des relations entre chaque groupe apportait aux participants.

Outre l’aspect clairement ludique de cette expérience, deux choses semblaient assez évidentes. D’abord, la méconnaissance des professionnels et des lecteurs face aux attentes et devoirs des autorités de tutelle et la problématique du positionnement des professionnels des bibliothèques. L’avantage de cette méthode participative est que les étudiants ont pu directement expérimenter les problématiques soulevées par ce contrat triangulaire. Cette prise de conscience permet ainsi aux futurs professionnels de comprendre la nécessité de trouver des outils efficaces pour rééquilibrer les différents contrats qu’ils passent consciemment avec leur autorité de tutelle ou inconsciemment avec leurs usagers. Pour cela, les outils marketing, malgré leur apparente rigidité offrent la possibilité de mieux définir le champ d’action de chacun.

Réconcilier marketing et bibliothèques…

Parallèlement à l’école d’été, le numéro d’avril – juin 2017 de la revue québécoise « Documentation et bibliothèques », proposait un état des lieux à l’ère du numérique du marketing en bibliothèque. Elodie Chabroux, une doctorante en sciences de gestion à l’Université de Bordeaux y présente les résultats d’une étude qu’elle a menée sur le « degré actuel d’intégration du marketing au sein des bibliothèques sous l’angle des sciences de la gestion ». Sa conclusion est sans appel : « aujourd’hui, l’un des enjeux pour les bibliothèques est de réussir à démystifier et à dédiaboliser la fonction marketing » (Chabroux 2017). Par la diversité des interventions et des échanges de cette semaine, ce travail de « dédiabolisation » a été réel pour les participants à cette quatrième école d’été.

En axant cet article sur les présentations des différents intervenants, j’omets malencontreusement, tous les interactions avec et entre les étudiants, qui sont une des grandes richesses de cet événement. En effet, même si les sciences de l’information et des bibliothèques sont la raison qui occasionne la rencontre entre les différentes écoles francophones, l’objectif principal est bien la confrontation de plusieurs visions. Il faut donc souhaiter que la HEG soit un terrain propice à ces échanges autour de sa thématique : « L’évolution des Services d’information, de la Grande Guerre à la transition numérique»

Bibliographie

Chabroux, E. (2017). Le marketeur, ce mal-aimé de tous: et si on l’aidait à trouver sa place ?. Documentation et bibliothèques, 63(2), 31-40.

IDEO. (2016). Le design thinking en bibliothèque. IDEO et Bill and Melinda Gates foundation. [Consulté le 14 décembre 2017]. Disponible en ligne : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/66044-le-design-thinking-en-bibliotheque.pdf

Etches, A., & Schmidt, A. (2016). Utile, utilisable, désirable: redessiner les bibliothèques pour leurs utilisateurs. Presses de l'enssib.

Johnson, G. (2014). Stratégique (10e éd.. ed.). Montreuil : Pearson.

Michel, J., Roussel Gaucherand, S. & de Gouttes, C. (2008). Le positionnement stratégique. Documentaliste-Sciences de l'Information, vol. 45,(1), 44-51. doi:10.3917/docsi.451.0044.

De Miribel, M. (2013). Accueillir les publics: comprendre et agir. Éd. du Cercle de la librairie.

Salaün, J. M. (1991). Marketing des bibliothèques et des centres de documentation. Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 1991, n° 1, p. 50-57. ISSN 1292-8399. [Consulté le 14 décembre 2017]. Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1991-01-0050-007

Salaün, J. M., & Muet, F. (2008). Le diagnostic marketing. Documentaliste-Sciences de l'Information, 45(1), 36-43.

Savard, R. (2017). Marketing des bibliothèques et autres services d’information : État des lieux à l’ère du numérique. Documentation et bibliothèques, 63(2), 4–4. DOI : 10.7202/1040174a

- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires

Service de gestion des données de recherche à la Bibliothèque de l’EPFL : historique, services et perspectives

Ressi — 20 décembre 2017

Eliane Blumer, Coordinatrice données de recherche, Bibliothécaire de liaison pour les Sciences de la Vie

Jan Krause, data librarian

Service de gestion des données de recherche à la Bibliothèque de l’EPFL : historique, services et perspectives

Introduction

Tout service réussi répond à un besoin. Dans ce cas, le besoin est double, d’une part celui des chercheurs et d’autre part celui de l’institution. En effet, au cours des dernières années, les principaux bailleurs de fonds ont mis en place des exigences plus poussées en matière de gestion de données. En parallèle, les éditeurs ont également élevé leurs critères en ce sens. De plus, la complexité et la quantité des données ne cessant d’augmenter, certains chercheurs ressentent le besoin d’être épaulés par leur organisation. Par ailleurs, depuis le début de l’année la nouvelle direction de l’EPFL a mis un point fort sur l’ouverture de la science et sa reproductibilité (open science), ce qui inclut une meilleure gestion ainsi qu’une ouverture plus large des données de la recherche.

Pour répondre à ces besoins croissants, le service de gestion des données de la recherche de la Bibliothèque de l’EPFL a mené deux projets en parallèle : la création de son offre de service et une participation très active au projet national Data Life-Cycle Management (DLCM). Chacun nourrissant l’autre et permettant le développement de compétences. Cet article décrit l’historique de la mise en place du service de gestion des données de recherche à la Bibliothèque de l’EPFL. Il s’arrête sur les services offerts à ce jour et se termine sur les perspectives d’évolution.

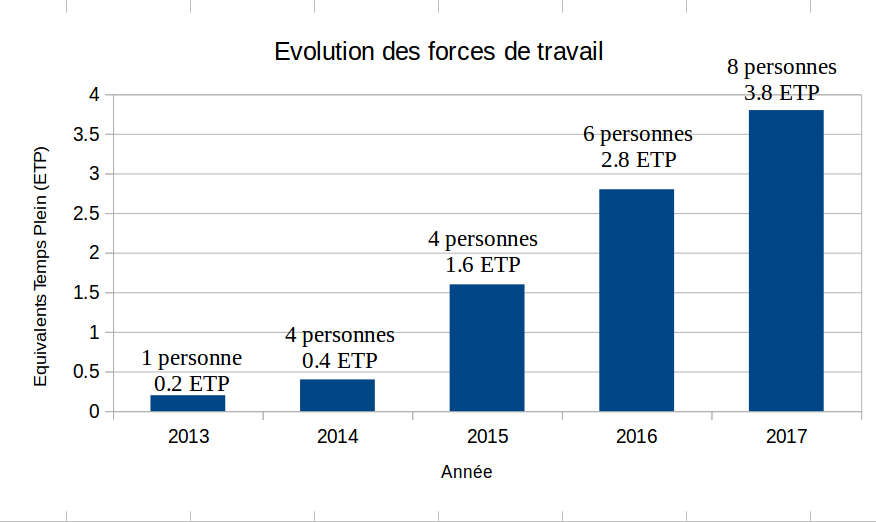

Historique de la mise en place du service

L’implication des bibliothèques universitaires dans la gestion des données de la recherche se situe dans la continuité de leurs missions. En effet, les données sont désormais considérées comme des éléments de publications scientifiques à part entière dans le cadre de la dissémination de la recherche. Le partage des données de recherche devient donc crucial. Il s’agit d’une extension des compétences en matière de métadonnées, de licences, de dépôts institutionnels, notamment. Pour cette raison, entre 2012 et 2013, le dossier « Données de la recherche » a été intégré dans les axes stratégiques de travail au sein de la Bibliothèque, qui a su anticiper les besoins institutionnels. Le travail a démarré d’un côté avec un état des lieux des services offerts dans d’autres institutions internationales, et de l’autre avec la mise en place de collaborations liés aux données de la recherche au sein de l’institution. En pratique, la gestion des données de recherche a été insérée dans le cahier des charges de deux personnes entre fin 2013 et début 2014, ce qui représentait une charge de 0.4 ETP au total.

Tout au long de 2014, le projet de mise en place des services de support pour les chercheurs en matière de gestion de données a été poursuivi, et une première action de sensibilisation a été réalisée avec la conférence « Open Research Data – The Future of Science ». Ce fut l’occasion de se réunir avec les chercheurs et les autres acteurs impliqués au sein de l’institution (le Research Office, le service informatique), et d’échanger avec d’autres acteurs concernés en Suisse (professionnels de l’information, etc.).

Cette même année, la Bibliothèque s’est focalisée sur la mise sur pied du projet national Data Life-Cycle Management (DLCM)[1]. Nous avons été particulièrement actifs dans la soumission commune de la proposition de projet auprès du fond swissuniversities P-2 Information Scientifique. Celle-ci a permis d’obtenir un fond de cinq millions au total destiné à répondre au niveau national aux besoins les plus imminents des chercheurs en matière de gestion de données, incluant le planification, la gestion active, la préservation ainsi que le training et consulting. Dans ce contexte, la Bibliothèque de l’EPFL s’est engagée activement en tant que responsable d’un axe de travail, ce qui lui a permis d’augmenter ses forces de travail d’1.0 ETP via des fonds mixtes. De manière générale, la Bibliothèque de l’EPFL a bénéficié du projet DLCM qui a joué le rôle de moteur national pour les institutions participantes.

En 2015, le service se formalise. La Présidence de l’EPFL approuve en janvier un projet de service d’accompagnement des chercheurs pour la rédaction des Data Management Plans (DMP) en phase pilote pour six mois. L’objectif du service était de soutenir les chercheurs qui devaient répondre aux requêtes en matière de gestion de données de la recherche de la Commission Européenne dans le cadre de l’Open Data Pilot du programme de financement Horizon 2020. Le projet a été ensuite confirmé et stabilisé après le pilote. C’est également dans ce contexte et au cours de cette année que les effectifs ont pu être augmentés de 0.8 ETP.

Une page web a été également insérée dans le site de la Bibliothèque, mettant en évidence les différents services impliqués dans la gestion des données à l’EPFL. De plus, un article présentant les enjeux de la bonne gestion des données ainsi que le service est publié dans le journal institutionnel[2].

Côté sensibilisation, la Bibliothèque a de nouveau organisé un événement, étalé sur quatre dates autour la thématique de l’Open Science, cette fois-ci avec une orientation plus pratique, avec entre autres des workshops sur [3] et la fouille de textes et de données (data and text mining).

Côté formation, une première offre a été mise en place, avec l’intention de couvrir les besoins institutionnels. Une formation généraliste d’une journée (« Optimizing Research Data Management »), accessible via le Service de Formation du Personnel et destinée à l’ensemble de l’EPFL avec un fort accent sur la recherche a été créée.

Dès 2016, un module de gestion des données de recherche dans la formation en compétences informationnelles à destination des doctorants a été initié ; il se focalise sur la publication de jeux de données. Des formations ciblées pour des groupes de recherches sont aussi offertes à la demande. Dans ces cas, une étude des besoins du laboratoire est effectuée au préalable, d’une part via un sondage auprès des membres du groupe et d’autre part en se basant sur une enquête plus approfondie auprès d’une ou deux personnes choisies. Finalement, des propositions d’améliorations sont faites et discutées avec l’ensemble du groupe pendant une demi-journée ou une journée entière. Le but étant de prendre des décisions débouchant sur des actions concrètes.

Sur le plan de la sensibilisation, la Bibliothèque de l’EPFL a notamment agi via la co-organisation de la conférence opendata.ch à Lausanne, en prenant en charge la partie dédiée aux données de recherche, les autres partenaires se focalisant sur les aspects gouvernementaux et commerciaux de l’open data.

Sur le plan pratique, pour renforcer les actions de support pour les chercheurs dans la rédaction des DMPs, la Bibliothèque a créé en 2016, en collaboration avec l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich (ETHZ), une Data Management Checklist ainsi qu’un premier modèle de Data Management Plan (en partenariat aussi avec le Digital Curation Centre). Ce modèle répond au lancement du Open Data Pilot d’Horizon 2020[4], le programme européen de financement de la recherche et de l’innovation. Le pilote portait sur neuf domaines scientifiques[5] et comprenait la nouvelle exigence de fournir un DMP. Plus précisément, ce type de plan consiste à répondre à un ensemble de questions spécifiques, telles qu’illustrées dans le tableau 1 ci-dessous. En d’autre termes, il s’agit d’un document définissant pas à pas la gestion des données, depuis leur création jusqu’à leur archivage. Étant donné que Horizon2020 est l’un des deux bailleurs de fonds les plus importants pour l’EPFL, il est évident que ceci a demandé une forte implication du service pour répondre au besoin des chercheurs. Il était également important de remplir ces exigences pour la direction et de maintenir le niveau de financement obtenu.

Par ailleurs, le projet DLCM ayant été accepté, une partie importante des forces de travail s’est orientée sur ce projet. Notamment, sur la réflexion autour du portail DLCM, ainsi qu’un travail préliminaire sur le projet de préservation à long terme. Ceci a permis à l’équipe de la Bibliothèque de renforcer son réseau et ses compétences

En 2017, Martin Vetterli a été nommé président de l’EPFL. Dès son entrée en fonction, celui-ci a fait remonter l’Open Science au premier plan des préoccupations stratégiques de l’institution. En particulier, la direction a apporté son soutien à la démarche de la Bibliothèque et de son service de gestion des données de recherche. Des actions pragmatiques ont été entreprises en étroite collaboration avec la Bibliothèque tel qu’un hackathon basé sur l’ouverture de données de l’EPFL[6] ou encore une école d’automne pour les doctorants, Open Science in Practice, a été mise en place. La bibliothèque s’y est fortement impliquée, notamment en proposant les modules sur le DMP, la publication et la préservation de données. De plus, la formation interne déjà en place sur le data management planning a vu sa demande augmenter et a été donnée quatre fois.

Ce fut également le moment opportun pour lancer le nouveau site web http://researchdata.epfl.ch , déjà en préparation. Celui-ci comporte les sections suivantes : Planification et financement, Travailler avec les données, et Publication et préservation. Les informations-clés concernant le support et les formations y sont disponibles.

Toujours en 2017, le Fond national suisse de la recherche scientifique (FNS) exige des DMP dès la soumission des projets, et ceux-ci sont devenus une part importante du service. De façon similaire, Horizon2020 a étendu son Open Data Pilot à l’ensemble des disciplines, rendant le DMP systématiquement obligatoire. En réponse à ceci, [7] à été élaboré, toujours en collaboration avec l’ETHZ.

Ce n’est pas uniquement l’accroissement des forces de travail qui a permis de monter ce service, mais également la collaboration avec d’autres services et institutions ainsi que l’organisation d’un bon nombre d’événements clés internes et externes à l’EPFL sur plusieurs années.

Figure 1 – Evolution des forces de travail de l’équipe, financement EPFL et DLCM confondus.

Les services à ce jour

Globalement, les services en matière de données de la recherche offerts par la Bibliothèque peuvent être divisés en deux catégories : le soutien et les formations.

Soutien

Le soutien se décline en plusieurs variantes.

Le plus fréquemment, il s’agit d’assister les unités de recherche à rédiger un DMP. Il s’agit souvent de répondre à l’exigence d’un bailleur de fonds, particulièrement le FNS ou Horizon2020. Moins fréquemment, les groupes désirent travailler sur un DMP dans le simple but d’améliorer leur pratique.

Dans d’autres cas, notre apport consiste à amener une expertise spécifique quant à une problématique précise. Il peut par exemple s’agir de choisir un dépôt pour la publication de données, ou une licence appropriée, ou encore un renseignement quant à la politique d’un éditeur en matière de partage de données.

Afin d’optimiser le support, nous avons créé différents guides. Parmi les plus utilisés, il y a le [8], élaboré en collaboration avec la bibliothèque de l’ETHZ. Ce document propose des recommandations ainsi que des exemples de réponses pour chaque question du bailleur de fonds (voir tableau 1).

Tableau 1 - Questions à développer pour le Data Management Plan du Fonds national suisse de la recherche scientifique

|

1 Data collection and documentation 1.1 What data will you collect, observe, generate or reuse? 1.2 How will the data be collected, observed or generated? 1.3 What documentation and metadata will you provide with the data? 2 Ethics, legal and security issues 2.1 How will ethical issues be addressed and handled? 2.2 How will data access and security be managed? 2.3 How will you handle copyright and Intellectual Property Rights issues? 3 Data storage and preservation 3.1 How will your data be stored and backed-up during the research? 3.2 What is your data preservation plan? 4 Data sharing and reuse 4.1 How and where will the data be shared? 4.2 Are there any necessary limitations to protect sensitive data? 4.3 I will choose digital repositories that are conform to the FAIR Data Principles. 4.4 I will choose digital repositories maintained by a non-profit organization. |

Par exemple, concernant la question sur le copyright et la propriété intellectuelle, la recommandation suivante est proposée :

|

« Attaching a clear license to a publicly accessible data set allows other to know what can legally be done with its content. When copyright is applicable, Creative Commons licenses are recommended. However, Creative Commons licenses are not recommended for software. Amongst all Creative Commons licenses, CC0 "no copyright reserved” is recommended for scientific data, as it allows other researchers to build new knowledge on top of a data set without restriction. It specifically allows aggregation of several data sets for secondary analysis. Several data repositories impose the CC0 license to facilitate reuse of their content. In order to enable a data set to get cited, and therefore get recognition for its release, it is recommended to attach a CC-BY “Attribution” license to the record, usually a description of the dataset (metadata). To get recognition, data sets can be cited directly. However, to increase their visibility and reusability, it is recommended to describe them in a separated document licensed under CC BY “Attribution”, such as a data paper or on the institutional repository. When the data has the potential to be used as such for commercial purposes, and that you intend to do so, the license CC BY-NC allows you to keep the exclusive commercial use. Reuse of third-party data may be restricted. If authorised, the data must be shared according to the third party’s original requirement or license. If you need guidance in the publication and license choice, you can check the suggested “Data publication decision tree” |

Pour ce même point, trois exemples sont aussi donnés :

|

Example 1: The research is not expected to lead to patents. IPR issues will be dealt with in line with the institutional policy. As the data is not subjected to a contract and will not be patented, it will be released as open data under Creative Commons CC0 license. Example 2: This project is being carried out in collaboration with an industrial partner. The intellectual property rights are set out in the collaboration agreement. The intellectual property generated from this project will be fully exploited with help from the institutional Technology Transfer Office. The aim is to patent the final procedure and then publish the work in a research journal and to publish the supporting data under an open Creative Commons Attribution (CC BY) license. Example 3: Data is suitable for sharing. They are observational data (hence unique) and could be used for other analyses or for comparison for climate change effects among many things. Reuse opportunities are vast. For this reason, we aim to allow the widest reuse of our data and will release them under Creative Commons CC0. |

De plus, d’autres documents ont été élaborés et mis à disposition sur le site web, dont :

- Modèle pour Horizon 2020

- Formats de fichier recommandés pour la préservation à long terme

- Arbre de décision pour choisir une stratégie de publication des données

Un cas type de demande d’assistance pour la rédaction d’un DMP

Souvent, les demandes de soutien débutent par un mail reçu sur la boîte email researchdata@epfl.ch Prenons l’exemple fictif d’un message avec pièce jointe envoyé par une chercheuse en Sciences de la Vie constitué du modèle DMP FNS pré-rempli ainsi que de plusieurs questions. Imaginons que, dans le DMP, la nature des données produites ainsi que les droits de partage (embargo, données sensibles etc.) ne sont pas détaillés. Comme il y a beaucoup de points à couvrir dans ce cas, nous contactons la personne en lui proposant un entretien afin de discuter de vive voix de ses questions. Dans des cas plus simples, nous répondons directement par email ou par téléphone.

Le rendez-vous fixé, deux collègues de l’équipe données de recherche ainsi que le/la bibliothécaire de liaison de la discipline concernée se réunissent pour préparer ensemble le retour. L’équipe se rend compte que d’autres parties du DMP ont été traitées de façon superficielle ou manquent. C’est souvent concernant la préservation à long-terme, les métadonnées, les formats de préservation et les licences.

Lors de la réunion, les questions de la chercheuse sont traitées, puis, l’ensemble du document est passé en revue et des suggestions d’amélioration sont faites. En sciences de la vie, lorsque le projet est réalisé avec des partenaires industriels, les droits doivent être discutés avec tous les acteurs impliqués. On insiste également sur le fait que les données personnelles ou sensibles, sont soumises à des exigences légales, et en fonction de la situation, nous renvoyons la chercheuse vers le Human Research Ethics Committee's (HREC)[9]. Pour la gestion des données actives, nous renseignons sur les différents outils appropriés, et, le cas échéant nous renvoyons vers le service informatique concerné (stockage, cahier de laboratoire électronique, gestion des versions, etc.). En ce qui concerne les métadonnées, nous proposons des standards appropriés, en soulignant l’importance de décrire les jeux de données de façon à ce qu’ils soient FAIR[10], comme l’exigent la plupart des bailleurs de fonds. Pour la partie préservation à long-terme, nous rappelons que l’EPFL ne propose pas (encore) de solution interne. Dans le cas présent, une fois les données anonymisées, elles pourront être publiées gratuitement sur Zenodo.org [11]. Nous profitons de l’occasion pour discuter un peu plus en détails de l’initiative du FNS, ainsi que du budget disponible pour la gestion des données du projet.

A la suite de la réunion, nous renvoyons un message contenant tous les documents et informations utiles en pièce jointe.

Le soutien tel que décrit ci-dessus s’est avéré pertinent et apprécié. Cependant, au sein d’une institution forte de milliers de chercheurs organisés en environ 353 groupes de recherche, il n’est pas possible de revoir en détail le data management plan de chaque projet. C’est une des raisons pour lesquelles il est important de former les collaborateurs concernés.

Formation

- Présentation : court exposé non-interactif d’une thématique visant un public spécifique.

- Atelier court : d’une durée de deux heures, souvent combiné avec une pause sandwich à midi, visant généralement les chercheurs.

- Atelier d’une demi-journée : souvent utilisé pour la formation sur mesure d’un groupe de recherche, ou un module pour l’école doctorale.

- Atelier d’une journée et plus : visant généralement un public hétérogène : personnel EPFL en général, une école doctorale, bibliothécaires spécialistes.

La Bibliothèque propose une gamme de formations, tant à l’interne qu’à l’externe. La priorité est évidemment de servir l’institution, néanmoins, l’équipe « données de recherche », s’efforce de répondre aux sollicitations externes dans la mesure de ses forces. En effet, les interventions externes constituent une occasion précieuse de s’enrichir et d’échanger.

Nos formations prennent différentes formes, en fonction du contexte. Voici la panoplie que nous utilisons :

Un cas type : la formation destinée au personnel EPFL

Description

Savoir gérer et organiser ses données de recherche devient l’une des conditions sine qua non pour garantir la qualité, la pérennité ainsi que la reproductibilité de ses données dans la durée. De plus, de nombreux bailleurs de fonds exigent aujourd’hui de savoir préparer un plan de gestion des données pour obtenir un financement. Ce cours d’introduction vous permettra d’acquérir les connaissances et ressources indispensables pour améliorer et optimiser l’organisation ainsi que le partage de vos données de recherche pour le long terme.

Objectifs

- Acquérir les connaissances de bases et découvrir les ressources à votre disposition pour mieux gérer vos données.

- Se sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de gestion des données de la recherche tout au long du cycle de vie.

- Saisir les bénéfices d’une telle pratique et savoir répondre aux nouvelles exigences des bailleurs de fond dans ce domaine.

- S’approprier les outils à votre disposition pour optimiser la gestion de vos données au quotidien et à long terme.

- Connaître les étapes et outils pour optimiser la préparation d’un plan de gestion des données.

- Partager votre expérience avec vos collègues.

Parcours de formation :

- Définitions et cycle de vie des données de recherche.

- Avantages d’une meilleure gestion et positions des bailleurs de fonds.

- Présentation théorique des bonnes pratiques pour organiser et partager ses données de recherche.

- Mise en pratique de solutions en fonction des disciplines des participants à cette formation.

- Conseils personnalisés et partages d’expériences.

Public cible

Tout collaborateur souhaitant acquérir de nouvelles compétences pour une meilleure gestion de ses données de recherche. Cette formation est un prérequis pour suivre le cours pratique qui porte sur l’utilisation du logiciel de cahier de laboratoire électronique.

Autres informations

Cette formation offrira des bases théoriques et pratiques. Tout au long de la journée, des exemples concrets seront discutés et mis en pratique selon les besoins précis des participants. Chaque participant aura l’opportunité de pratiquer sur un ordinateur mis à sa disposition et pourra explorer les ressources et solutions disponibles pertinentes dans le cadre son domaine de recherche.

Conclusion

En résumé, la Bibliothèque a su anticiper les évolutions de la recherche scientifique et les nouveaux besoins des chercheurs afin de mettre en place un service adapté. Il a été nécessaire de rassembler plusieurs facteurs pour y parvenir. Tout d’abord, comme l’ensemble des compétences requises pour un tel service n’était pas centralisé à la bibliothèque, il a été essentiel d’établir des collaborations internes et externes. Cela a été l’occasion de devenir une plateforme centralisant les demandes. Ensuite, le contexte politique a été favorable. Premièrement, au niveau institutionnel, avec une volonté claire de soutenir l’Open Science. Deuxièmement, le contexte politique suisse et international a permis de s’engager dans le projet DLCM et de répondre au besoin des chercheurs, lié principalement aux exigences des bailleurs de fond FNS et Horizon2020.

Dans ce domaine en évolution perpétuelle, il est nécessaire de continuer d’innover. Pour commencer, les activités liées à la gestion des données de recherche de la Bibliothèque s’inscrivent dans une stratégie plus large, et qui est actuellement en train d’être approfondie. De plus, si l’on se restreint plus strictement au sujet de cet article, divers développements sont prévus. Pour commencer, les services et outils mis en place continueront d’être améliorés, notamment une nouvelle version du modèle de DMP pour le FNS est prévue. Par ailleurs, des nouveautés sont prévues, citons par exemple la mise en place d’un dépôt institutionnel pour les données, d’un cours crédité pour les doctorants, ou encore d’un service de data stewards travaillant en étroite collaboration avec les laboratoires.

Remerciements

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos collègues de l’équipe des données de recherche et au-delà, qui ont pris le temps de relire et améliorer cet article. Merci en particulier à Lorenza Salvatori d’avoir complété cet historique.

Notes

[1] Accepté en août 2015, DLCM vise à développer ses services en partant des besoins de la communauté. D'entrée de jeu, 49 chercheurs spécialisés dans des disciplines variées ont été interviewés à travers la Suisse. Concrètement, le projet rassemble les forces de l'EPFL, de la HEG / HES - SO, de l'UNIL, de l'UNIBAS, de l'UNIZH, de l'ETHZ, de l'UNIGE et de SWITCH. Pour répondre aux besoins identifiés dans ces interviews, cinq groupes de tâches, appelés tracks , ont été mis en place » Krause & Blumer, Hors-Texte 110, Novembre 2016, p. 27sq. Les cinq tracks sont : Lignes directrices et politiques ; Données actives de recherche ; Préservation à long terme ; Conseil, formation et enseignement ; Diffusion. Plus d’information : https://dlcm.ch

[2] « Les données de recherche: une mine d’or à domestiquer et valoriser » Flash No. 04, mai 2015. https://mediacom.epfl.ch/files/content/sites/mediacom/files/Flash/Flash%2004-2015.pdf

[3] Voir : http://jupyter.org

[4] Voir : https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

[5] Voir : http://www2.unavarra.es/gesadj/servicioBiblioteca/piloto_de_datos/4.%20p...

[6] Voir : http://datajamdays.org/

[7] Voir : https://researchdata.epfl.ch/files/content/sites/researchdata/files/doc/EPFL_SNSF_DMP_Template.docx

[8] Voir : https://researchdata.epfl.ch/files/content/sites/researchdata/files/doc/EPFL_SNSF_DMP_Template.docx

[9] Voir : https://research-office.epfl.ch/research-ethics/research-ethics-assessment/epfl-human-research-ethics-committee/hrec

[10] Les données FAIR, signifient: Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Voir: https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples

[11] Dépôt de données de recherche. Voir: https://zenodo.org

- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires

Les grandes bibliothèques à quatre voix

Ressi — 31 décembre 2016

Jonas Beausire, Haute Ecole de Gestion, Genève

Les grandes bibliothèques à quatre voix

Ce recueil, au titre programmatique, laisse distinguer quatre voix singulières et remarquables, celles d’anciens directeurs romands de grandes bibliothèques : Jacques Cordonier, Alain Jacquesson, Jean-Frédéric Jauslin et Hubert Villard[1]. Tous mandatés à la fin du 20e siècle, les quatre hommes ont accompagné leur établissement, qu’il soit cantonal, national et/ou universitaire, dans la transition numérique. Ils racontent, tout au long de ces entretiens[2], leurs années de formation, leur parcours, les innombrables défis et obstacles professionnels auxquels ils ont dû faire face, mais aussi leurs regrets. En apportant leur regard sur les grands enjeux et débats bibliothéconomiques, les quatre directeurs déploient plus largement une réflexion sur ceux de la société de l’information.

Omniprésence de l’informatique

Pédagogie, mathématiques, informatique, lettres et bibliothéconomie sont les disciplines qui ont formé les quatre intervenants. Cette pluralité disciplinaire trouve un dénominateur commun avec l’informatique et son rôle « […] révolutionnaire […] appliqué au traitement de la documentation. » (p. 29). En effet, les processus d’automatisation et d’informatisation sont au cœur d’une révolution documentaire dont témoignent les défis organisationnels de certains directeurs. Le passage d’un système informatique centralisé à la mise en place d’un réseau informatique[3], permettant d’accélérer les échanges et le partage des ressources, est l’occasion d’anecdotes qui renseignent sur une époque où les transferts de bandes magnétiques s’organisaient à coup de voyages en 2 CV et de relais nocturnes. Plus tard, ce seront les services de prêt et des acquisitions qui seront gérés informatiquement. Quel que soit le contexte spécifique de cet avènement de l’informatique documentaire, celle-ci mènera systématiquement vers un décloisonnement des connaissances et des services traditionnels de la bibliothèque et vers de nouvelles possibilités de collaboration entre les institutions.

Stratégies et politique

Ces années de direction sont également racontées au travers du prisme des grandes orientations stratégiques prises par les quatre directeurs. La collaboration internationale et les interdépendances avec les autorités de tutelle structurent les grandes décisions prises mais aussi les limites politiques auxquelles certains ont été confrontés. Ainsi, Jacques Cordonier rappelle comment il a souhaité positionner la Bibliothèque cantonale valaisanne « […] comme la tête d’un réseau fédérant l’ensemble des bibliothèques du Valais […] » (p. 14) ou J-F Jauslin de rappeler comment il a œuvré à placer la Bibliothèque nationale (BN) « […] au niveau international parmi les autres bibliothèques nationales […] » (p. 61). En invoquant le premier septennat de François Mitterrand et les grands travaux de son exceptionnelle politique culturelle[4], J-F Jauslin insiste sur la nécessité de faire dialoguer le monde de la culture avec celui de la politique afin de garantir soutiens, partenariats et financements des bibliothèques. Hubert Villard insiste quant à lui sur « le rôle citoyen prépondérant » (p. 102) des bibliothèques en évoquant la lutte contre l’illettrisme, par exemple.

Accessibilité et renouvellement des collections

L’informatisation, l’accélération des échanges, le développement de certaines technologies et les synergies politico-culturelles ont agi sur le développement des collections physiques et électroniques des différents établissements. Ces entretiens sont également l’occasion d’évoquer les enjeux liés aux nouvelles technologies et la façon dont elles ont permis de conceptualiser de nouveaux accès aux collections, à l’image du portail « Vallesiana »[5] qui fédère les ressources des fonds d’archives, de la médiathèque et des musées du Valais. Les portails e-rara.ch, e-codices.ch et e-periodica.ch[6] signalent la numérisation massive des contenus. Des technologies comme celle mise à disposition à la BN permettent même de « […] numériser un document et de l’imprimer en moins d’une heure à des coûts tout à fait performants. » (p. 72-73). L’association Memoriav[7] illustre également des préoccupations patrimoniales qui s’étendent jusqu’aux documents audiovisuels et leur difficile prise en charge. Certains auteurs rappellent que cette mise à disposition des ressources numérisées au plus grand nombre interroge aussi la capacité des institutions à préserver ces nouveaux contenus dont la durée de vie informatique ne dépasse pas cinq ans (Cordonier et al., p. 80). H. Villard, à la tête de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (BCU), relate comment son institution a contracté un partenariat avec Google afin de faire numériser ses ouvrages libres de droit. Les enjeux patrimoniaux et politiques que soulèvent ce genre de collaboration divisent les différents directeurs dont certains dénoncent le dévoiement des missions fondamentales des bibliothèques et de leur indépendance (p. 79).

Missions et défis de demain

Le spectre des GAFA[8] n’est de loin pas le seul enjeu de l’avenir des bibliothèques ; leur fréquentation et leur organisation interne sont au centre des réflexions des quatre directeurs. Parmi les différentes perspectives sur la façon d’engager une relation pérenne avec leurs publics, une approche centrée sur les besoins de l’utilisateur semble avoir guidé les initiatives de chacune des institutions, comme l’affirme A. Jacquesson : « […] il me semble toujours souhaitable de procéder à l’analyse des besoins des utilisateurs. » (p. 46). Ces attentes multiples convergent vers la finalité du métier de bibliothécaire : « […] satisfaire un besoin d’information du lecteur. » (p. 102). Ainsi, les espaces physiques de la bibliothèque sont tour à tout considérés comme ceux propices au travail, à la tranquillité, au refuge ou aux échanges et Jacques Cordonier de citer les propos rapportés d’un réfugié cubain en conclusion de son entretien : « Lorsque je suis arrivé à Sion, il y a deux endroits où j’ai pu aller librement, où l’on ne m’a pas demandé mes papiers et où l’on ne m’a pas fait payer : la cathédrale et la médiathèque. » (p. 28). Au-delà de ce souci commun des usagers, les quatre hommes expriment leur position quant à l’opportunité d’une loi fédérale spécifique aux bibliothèques, laissant entendre des voix circonspectes sur cet instrument, considéré au mieux comme un levier peu opportun, au pire comme un pari perdu d’avance. Ce sont davantage l’exploitation des big data et les humanités digitales qui constituent de nouveaux champs de recherche et des défis professionnels inhérents à notre société de l’information, comme le souligne A. Jacquesson : « […] de nouveaux professionnels nés avec le numérique vont être chargés de traquer l’information sur les réseaux ; ils auront la lourde tâche d’organiser les big data […] ». (p. 56). En rappelant les chiffres d’une étude qui souligne qu’Internet constitue le 80% des sources utilisées par les doctorants, J-F Jauslin insiste sur le rôle de guide privilégié que les bibliothécaires doivent plus que jamais endosser auprès des chercheurs, soumis à une masse informationnelle en perpétuel accroissement. Cette fonction prescriptrice et d’accompagnement est partagée notamment par H. Villard qui brosse le portrait du bibliothécaire académique « nouvelle mouture » en ces termes : « […] accompagnateur de la recherche, au plus près des chercheurs, professeurs et étudiants. Il leur apporte ses précieuses compétences en matière d’appui à la publication scientifique, de gestion des modalités d’open access, de sauvegarde des données primaires et secondaires de la recherche, de l’archivage à long terme, de l’emploi de métadonnées normalisées, d’analyse de grands ensembles de données, etc. » (p. 105). Le bibliothécaire de lecture publique, quant à lui, doit allier mise en valeur des collections, « compétences sociales » et médiation culturelle comme le souligne J. Cordonier : « […] une bibliothèque est un lieu riche de compétences, de personnes[9] qui osent faire des choix, monter des expositions, inviter des artistes, […] non pas prescrire […] mais proposer, attirer l’attention, sensibiliser. » (p.25). Un horizon d’attentes qui laisse poindre une kyrielle de défis pour inscrire durablement cette nouvelle silhouette professionnelle dans le paysage des bibliothèques.

Critique

La force de ce petit livre d’entretiens réside dans ses différentes strates de lecture ; le recueil peut ainsi se lire à la fois comme un retour d’expérience à l’usage des futurs cadres de grandes bibliothèques et comme un guide inspirant pour le futur des bibliothèques, mais également comme un segment de l’histoire culturelle de la Suisse. En effet, comme le souligne Alexis Rivier dans son préambule, les quatre institutions, sous l’impulsion de leur direction, « […] ont contribué à mettre en place ce qui est peu à peu devenu une norme dans les pratiques sociétales du 21e siècle. » (p. 8). Au fil des pages, le lecteur peut ainsi saisir en quoi les bibliothèques ont grandement participé à l’avènement d’une société de l’information comme nous la vivons aujourd’hui. L’opacité des activités d’une bibliothèque scientifique ou patrimoniale est ici levée pour éclairer avec intelligence la façon dont ces établissements ont façonné des pratiques aujourd’hui généralisées : informatisation des espaces, partage de gros volumes de données, accessibilité des ressources et des savoirs, etc. L’autre intérêt de l’ouvrage est de dessiner rapidement une histoire récente des bibliothèques, du milieu des années 1980 jusqu’aux portes des années 2010.

Le format de l’entretien, ici retranscrit à la première personne, puis découpé thématiquement, apporte une certaine fluidité à la lecture ; la parole est vive et engagée, jusque dans la thématisation de certaines déceptions vécues par les directeurs. On peut regretter parfois que certains sujets ne soient davantage approfondis, notamment concernant les enjeux politiques des bibliothèques. Mais le découpage garantit une variété des sujets abordés qu’il est agréable de comparer entre les prises de parole. Dans un souci de transparence, il aurait été souhaitable d’ajouter en fin de volume le questionnaire reçu par chacun des intervenants.

Qu’il s’agisse d’un public de néophytes, de bibliothécaires ou encore d’historiens, chacun pourra déceler, au sein de ce recueil d’entretiens inédits, de quoi nourrir ses intérêts. Il est à souligner enfin que la postface d’Alexis Rivier offre un bel effort de synthèse et d’ouverture vers des perspectives futures. A l’heure où certains responsables issus de grandes bibliothèques de notre pays prédisent des scenarios catastrophiques pour l’avenir des bibliothèques, il est cardinal d’écouter ces quatre voix riches d’expériences et d’espérances.

Notes

[1] Respectivement directeurs de la Bibliothèque cantonale du Valais – Médiathèque Valais (1988-2008), Bibliothèque publique et universitaire de Genève (1993-2007), Bibliothèque nationale suisse (1990-2005) et Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (1986-2008).

[2] Les entretiens, basés sur un questionnaire unique, ont ensuite été retranscrits à la première personne et amendés par les auteurs.

[3] Jacques Cordonier et Hubert Villard notamment évoquent à maintes reprises la mise en place du « Réseau romand des bibliothèques de Suisse occidentale » (Rero).

[4] Nous pensons naturellement au projet de la bibliothèque nationale portant son nom.

[5] Consulter : www.vallesiana.ch

[6] Ces trois portails concernent respectivement les livres anciens, les manuscrits médiévaux et les revues suisses.

[7] Consulter : http://memoriav.ch

[8] Il s’agit de l’acronyme désignant les géants du web que sont Google, Apple, Facebook et Amazon.

[9] C’est moi qui souligne.

Bibliographie

CORDONIER, Jacques, JACQUESSON, Alain, JAUSLIN, Jean-Frédéric, VILLARD, Hubert. Entretiens. Genève : L’esprit de la Lettre, 2016. (Collection Bibliothécos), 116 p.

- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires

Anleitung und Vorschläge für Makerspaces in Bibliotheken: Sammelrezension

Ressi — 31 décembre 2016

Karsten Schuldt, Schweizerisches Institut für Informationswissenschaft, HTW Chur

Anleitung und Vorschläge für Makerspaces in Bibliotheken: Sammelrezension

Makerspaces in Bibliotheken: Eine grundsätzlich etablierte Idee

Makerspaces, Fablabs oder ähnlich benannte Abteilungen in Bibliotheken einzurichten, ist auch in der Schweiz einigermassen normal geworden.[1] Viele Bibliotheken haben dies in den letzten Jahren in grösseren oder kleineren Projekten unternommen, einige haben Makerspaces als dauerhaftes Angebot eingerichtet, andere als Veranstaltungsreihen oder nur mit einigen, ausgewählten Technologien, z.B. 3D-Druckern, die in der Bibliothek betrieben werden. Diese Makerspaces können sich kaum mit denen in Millionenstädten messen, die oft in der Literatur besprochen werden, sie erfüllen auch viele der Versprechen, die sich in der Literatur zu Makerspaces gemacht werden (Anderson 2013; Hatch 2014), nicht. Gleichwohl sind sie eine Angebot, dass Bibliotheken nicht mehr grundsätzlich erläutert werden muss. Vielmehr stellen sich praxisorientierte Fragen: Welche Technologien eignen sich für welche Arten von Makerspaces in welchen Bibliotheken? Wie teuer sind sie, auch im längerfristigen Betrieb? Was kann mit ihnen im Rahmen der Bibliothek angeboten werden? Bislang scheinen Bibliotheken diese Fragen jeweils für sich selber zu beantworten, jeweils neu, teilweise, nachdem sie Angebote von anderen Bibliotheken in ihrem Umfeld angeschaut haben.

Es scheint die auch immer wieder einmal in Gesprächen am Rande von Konferenzen und Weiterbildungen geäusserte Vorstellung vorzuherrschen, dass es bislang keine Literatur dazu gäbe, wie Makerspaces in Bibliotheken eingerichtet werden könnten. Teilweise wird dies als Desiderat geäussert, dass zu schliessen wäre. Das ist nicht korrekt. Vielmehr werden seit einigen Jahren immer wieder neue Anleitungen dazu, wie Makerspaces in Bibliotheken eingerichtet und was in ihnen unternommen werden kann, publiziert, vorrangig in englischer Sprache. Im Folgenden soll eine Anzahl dieser Anleitungen kurz besprochen zu werden.[2] Es scheint allerdings nicht so, als wären diese Publikationen die letzten dieser Art. Vielmehr ist zu vermuten, dass aktuell in den Bibliotheksverlagen viele weitere Manuskripte dieser Art bearbeitet und in den laufenden Monaten und Jahren publiziert werden. Insoweit kann hier nur eine vorläufige Auswahl vorgestellt werden. Grundsätzlich sind die hier besprochenen Publikationen alle in einem sehr einfachen Englisch abgefasst, so dass sie ohne Probleme auch für Bibliotheken in der Schweiz genutzt werden können.[3]

Makerspace Workbench (Kemp 2013)

Obwohl Makerspaces immer lokal gestaltet werden und manchmal der Eindruck vermittelt wird, dass sie alleine deshalb entstehen würden, weil sie sinnvoll sind – Haike Meinhard (Meinhard 2014) oder Megan Egbert (Egbert 2016) sprechen von Maker-Bewegung bzw. Maker-Movement und suggerieren ein ungesteuertes Wachstum –, ist es doch möglich, auf einen Verlag als Antriebskraft hinter dieser Idee zu verweisen, nämlich MakerMedia (http://makermedia.com), San Francisco, die sowohl das Magazin make: (http://makezine.com) herausgibt, als auch die verbreitete Veranstaltungsreihe Maker Faire (http://makerfaire.com) betreut und als Brand hält.[4] Entgegen mehrfach aufgestelltet Behauptungen (z.B. Meinhard 2014) ist die Idee der Makerspace oder Fablab eben nicht in der Zivilgesellschaft, der Hackercommunity, den Schulen oder Bibliotheken entstanden, sondern von MakerMedia – auf der Basis von anderen Einrichtungen – vorangetrieben und auch als Brand etabliert worden. Das heisst nicht, dass diese Firma alle Maker-Aktivitäten kontrolliert oder von ihnen profitiert; aber es ist doch bedenkenswert. Die Firma hat die Darstellung und das Verständnis von Makerspaces (also: Was „kann“ in ihnen gemacht werden? Was nicht?) geprägt, viele positive Darstellungen, gerade der Zeit bis 2014, und Begründungen, warum Makerspaces etwas gutes sind, stammen direkt von ihr und wirken bis heute nach.

Neben dem Magazin make: und der Veranstaltungsreihe Maker Fair gibt die Firma in unregelmässigen Abständen auch Bücher heraus. Diese sind immer wieder ähnlich aufgebaut. Sie richten sich an Personen, die Makerspaces betreiben wollen und präsentieren vor allem Beispiele für Dinge, die hergestellt – also „ge-makt“ – werden können. Dies gilt unter anderem für The Makerspace Workbench von Adam Kemp (Kemp 2013), das hier als ein Beispiel der Produktionen des Verlages besprochen wird. Das Buch startet, wie viele Bücher aus diesem Verlag, mit einem fast schon missionarischem Einstieg in das „Making“ an sich, inklusive einer Kurzversion des „Makerspace Manifesto“. (Vgl. auch die ein Buch lange Ausarbeitung des „Manifesto“: Hatch (2015)) Anschliessend wird in einem Kapitel dargestellt, in welchen Räumen, mit welchen Sicherheitsmassnahmen und Ausstattungen ein Makerspace eingerichtet werden kann. Obgleich das Buch betont, dass es eine grosse Anzahl von Möglichkeiten gibt, arbeitet es doch beständig mit konkreten Beispielen, bis hin zu konkreten Geräten, die genannt, gezeigt und mit denen gerechnet (z.B. die für sie benötigte Elektrizität) wird. Die Beispiele beziehen sich immer auf US-amerikanische Geräte, Sicherheitsvorschriften etc., müssen also bei der Umsetzung in der Schweiz mit „übersetzt“ werden.

Bei all diesen, zum Teil sehr konkreten, Vorstellungen behält das Buch einen missionarischen Charakter bei. So werden z.B. kurz unterschiedliche Makerspaces besprochen (in der Bibliothek, der Schule, dem Klassenraum, in der privaten Garage), aber gleichzeitig bei jedem dieser möglichen Makerspaces noch einmal betont, wie gut sich diese jeweils eignen würden und wie zukunftsgerichtet sie wären. Man würde erwarten, dass dies nicht mehr nötig ist, da ein solches Buch vor allem von Menschen gelesen wird, die schon von Makerspaces überzeugt sind. Weitere Kapitelen besprechen eins zu eins einzelne Werkzeuge, Hilfsmittel und Materialien, die in einem Makerspace vorhanden sein können, inklusive Abbildungen aller dieser Produkte. In den weiteren Kapiteln werden Projekte für Makerspaces, auf der Basis der vorgestellten Materialien etc., vorgestellt, immer als konkrete Anleitungen gefasst, in einfachen Schritten, so wie in Kochbüchern Rezepte vorgestellt werden. Das ist alles sehr feingliedrig, inklusive unzähligen Bildern und Sicherheitstipps. Auffällig ist jedoch, dass sich die Darstellung immer auf das jeweilige Projekt selber bezieht, nicht auf Gruppeaktivitäten im Makerspace, nicht auf pädagogische oder andere Fragen. Zwar gibt es ein Kapitel mit dem Titel „Learning in a Makerspace“, aber auch dieses geht nicht ein auf pädagogische oder didiaktische Fragen, sondern präsentiert Projekte, die sich inhaltlich in das (US-amerikanische) Schulcurriculum eingliedern lassen, ohne z.B. auf mögliche Lernziele dieser Projekte einzugehen. Es ist ein reines Projektehandbuch, welches allerdings den Grossteil der Publikationen des Verlages MakerMedia widerspiegelt. Dazu zählt das unhandliche A4-Layout, dass dem Buch ein wenig den Anschein einer Kopie aus dem Copyshop verleiht. Dieses Layout findet sich aber auch bei weiter unten besprochenen Publikationen (Preddy 2013, Wall & Pawloski 2014, Hamilton & Hanke Schmidt 2015).

Makerspaces in Schulbibliotheken (Preddy 2013)

Gerade in den USA scheint es, folgt man der Literatur, in zahllosen Schulbibliotheken Makerspaces zu geben. Leslie B. Preddy (Preddy 2013) legte – zumindest für die Schulklassen 6 bis 12, für die anderen gibt es keine vergleichbare Publikation – eine Anleitung für solche Einrichtungen vor. Auch diese Autorin formuliert in einer missionarischen Stimme, dass solche Einrichtungen die Bibliotheken verändern würden, z.B.: „A makerspace is an exciting oppurtunity for school libraries to take that next evolutionary step toward making the library a destination, instead of a fly-by stop.“ (Preddy 2013:1)

In einem ersten Kapitel versucht das Buch, die Arbeit eines Makerspaces in den Kontext US-amerikanischen Schulbibliotheken zu stellen. So postuliert die Autorin, dass Makerspaces in die Standards für Schulbibliotheken (AASL Standards for the 21st-Century Learner) passen würde und gleichzeitig in die Anforderungen, die das die Bundesstaaten übergreifende Schulcurriculum Common Core stellt. Ansonsten ermuntert die Autorin dazu, sich bei der Gestaltung des Makerspaces von der jeweiligen Schule leiten zu lassen.

Anschliessend stellt die Autorin auf über 140 Seiten nacheinander mögliche Projekte vor, zu grossen Teilen auch solche, die keine Technologie erfordern, sondern eher dem Basteln und Werken zuzuordnen sind. Die Projekte sind jeweils kurz beschrieben, mit Bildern angereichert und oft mit weiterführenden Links versehen. Die Beispiele sind durch die ausführliche Darstellung gut nachvollziehbar, aber gleichzeitig in dieser Masse auch ermüdend. Auffällig ist, dass die Beispiele ebenso, wie bei Kemp (Kemp 2014), quasi ohne weitere Hinweise auf pädagogische oder andere Fragen auskommen. Hilfreich ist die listenhafte Aufzählung von Technologien für Makerspaces im Anhang des Buches.

Makerspaces für Kinder und Teens (Wall & Pawloski 2014)

Ähnlich, wie Peddy (Peddy 2014) für Schulbibliotheken gehen Cindy R. Wall und Lyyn M. Pawloski (Wall & Pawloski 2014) in ihrem Buch zu Makerspaces in Bibliotheken für Kinder und Teens vor. Im unhandlichen A4-Format wird in einer kurzen Einleitung wieder mit sehr grossen Versprechen gearbeitet, wenn begründet wird, warum Bibliotheken Makerspaces haben sollten:

The Maker philosophy empowers people with the knowledge that they can create the things that they want and need. In the ideal Maker world, when people have a need, they do not wait for a corporation to acknowledge that need and create a product; instead they make the product themselves. Therefore, library Maker programming should empower participants to believe in their ability to create something through experimentation and trial and error. The Maker Movement allows individuals to free and shift their thinking; it allows everyone to think in terms of unlimited possibilities. (Wall & Pawloski 2014:1)

Diese Aufzählung enthält regelmässig verbreitete Behauptungen über Makerspaces, z.B. das in ihnen durch „Trail and Error“ gelernt werden würde, ohne das dies weiter begründet wird. Diesen grossen Ankündigungen folgen allerdings wieder nur 160 Seiten mit einzelnen Projekten. Diese Projekte sind übersichtlicher dargestellt, als in den bislang besprochenen Büchern und folgen immer der gleichen Struktur (Vorstellung, Kosten, Zeit, Vorteile, „Zielgruppen“, benötigtes Personal, „Zutaten“, Vorbereitung, Durchführung, Varianten, mögliche Zusätze, übrigbleibender Müll und weiterführende Literatur). Der Einsatz von Bildern ist zurückhaltender, ansonsten wird ein gewiss lustig gemeinter Stil durchgehalten, bei dem die Projekte als Kochrezepte (Durchführung heisst z.B. „Bake“) präsentiert werden. Teilweise sind die nötigen Schritte auch sehr differenziert dargestellt. Die Anhänge verorten die Beispiele eher in der Schule, z.B. gibt es Diskussionsfragen für Gruppen, die im Anschluss an bestimmte Projekten gemeinsam diskutiert werden können und auch einige Arbeitsblätter.

Konkrete Beispiele (Bagley 2014; Willingham & de Boer 2015)

Während die bislang besprochen Bücher vor allem konkrete Projekte darstellten, die in Makerspaces umgesetzt werden könnten, versammelt Caitlin A. Bagley (Bagley 2014) konkrete Makerspaces in US-amerikanischen Bibliotheken. Dieser Sammlung stellt sie Überlegungen zu Makerspace voran, die sich vor allem mit der Begründung für diese (Warum sollten sie in einer Bibliothek vorhanden sein?) und Finanzierungsmöglichkeiten beschäftigt. Anschliessend werden neun Einrichtungen in Öffentlichen, Hochschul- und Schulbibliotheken vorgestellt. Diese Vorstellungen folgen grundsätzlich dem immer gleichen Muster (Gründung, Finanzierung, Beschreibung des Ortes selber, Beschreibung der Technologien oder Werkzeuge, die erfolgreich eingesetzt wurden, Veranstaltungen und Betrieb, Marketing, Personal und Betreuung, Gruppen, die den Makerspace nutzen, sowie eine Zusammenfassung). Die Beschreibungen sind als reiner Text gefasst, also ohne Bilder aus den Makerspaces, aber auch ohne Tabellen etc. Die Sprache ist, verglichen mit den andern Büchern, die einen missionarischen Eifer an den Tag legen, sehr konkret an den jeweiligen Beispielen orientiert. Es werden vor allem Erfolge gezeigt, aber auch gesagt, was nicht funktioniert hat oder wo es Schwierigkeiten gab.

Das Buch scheint vor allem zu zeigen, dass es möglich ist, langfristig und erfolgreich Makerspaces in Bibliotheken zu betreiben. Zudem erinnert die Autorin daran, dass es notwendig ist, im Vorfeld zu klären, was für einen Makerspace, mit welchen Zielen und vor allem mit welchen Möglichkeiten eine Bibliotheken haben möchte, bevor sie daran geht, ihn zu planen.

Theresa Willingham und Jeroen de Boer (Willingham & de Boer 2015) verbinden in ihrem in der Reihe Library Technology Essentials – und damit neben anderen Titeln zu technischen Themen – erschienenen Band die Darstellung von Beispielen mit der Darstellung konkreter Veranstaltungen in Makerspaces. Auch dieser Band ist in einer übermässig positiven Sprache verfasst, bei der schnell der Eindruck entsteht, dass über tatsächliche Schwierigkeiten einfach hinweggegangen wird. Sie wagen sich, einen schnellen Überblick zur Geschichte von Makerspaces in Bibliotheken und eine Begründung für solche Räume vorzustellen, der aber sehr strittig ist. Gleichzeitig stellt diese Darstellung nicht den Fokus des Buches dar.

Vielmehr versucht das Buch, auf der Basis von konkreten Erfahrungen in Bibliotheken, alle Themen anzusprechen, die für die Entscheidungen rund um einen Makerspace notwendig sind. Letztlich bleibt vieles der lokalen Interpretation überlassen (Z.B.: „Make the lab an essential part of business operations and try to find as much support as possible within the organization.“, Willingham & de Boer 2015:26), gleichzeitig werden Vorschläge für die Anschaffung von Hardware und Software gemacht (wobei die Software zumeist Open Source Produkte sind), die wohl schon mit der Drucklegung überholt gewesen sein dürften. Das Buch gibt eher Richtungen und zu beachtenden Themen vor. Mehr kann es vielleicht nicht leisten.

Daran an schliessen Vorstellungen von 14 Bibliotheken mit Makerspaces, FabLabs oder ähnlichen Initiativen. Auch diese haben einen starken Fokus auf die USA (ein Beispiel kommt aus Italien, ist aber in Zusammenarbeit mit der dortigen U.S. Embassy realisiert), eine Anzahl stammt aber aus Skandinavien und den Niederlanden. Die Vorstellungen sind jeweils relativ kurz gefasst, je rund zwei bis vier Seiten. Was sie von den Darstellungen bei Bagley (2014) unterscheidet ist, dass sie sich nicht auf stationäre Makerspaces in Bibliotheken beschränken, sondern auch mobile Makerspaces von Bibliotheken (FryskLab, betreut vom Herausgeber des Buches Jeroen de Boer) und Initiativen, die mit Bibliotheken zusammen (temporäre) Makerspaces durchführen, vorstellen. Diese Beispiele zeigen, dass auch solche kurzfristigen Veranstaltungen möglich sind, dann allerdings – was nicht besprochen wird – bestimmte Ansprüche (Community-Bildung, pädagogische Konzepte), die sonst mit Makerspaces verbunden werden, aufgegeben werden, weil sie in temporären Veranstaltungen gar nicht umgesetzt werden können.

Im letzten Drittel des Buches werden, wieder auf der Basis von schon durchgeführten Programmen in Bibliotheken, einzelne Projekte vorgestellt und so beschrieben, dass sie prinzipiell auch anderswo durchgeführt werden können. Diese Projekte unterscheiden sich von denen, die bei Kemp (Kemp 2013), Preddy (Preddy 2013) oder Wall und Pawloski (Wall & Pawloski 2014) beschrieben werden, dadurch, dass sie mehr auf den Kontext Bibliothek eingehen (z.B. Einsatz des Personals) und weniger genau auf das Projekt (z.B. was genau mit dem 3D-Drucker produziert wird).

Grundsätzlich hat auch dieses Buch seine Schwächen, insbesondere sind die Herleitungen und Begründungen für Makerspaces nicht nachvollziehbar. Von allen hier besprochenen Büchern ist es aber das zugänglichste und für Bibliotheken auch motivierenste.

Arbeitsblätter für Makerspaces (Hamilton & Hanke Schmidt 2015)

Auf den ersten Blick kaum von den anderen Anleitungen für Projekte in Makerspaces wie Preddy (Preddy 2013) oder Kemp (Kemp 2013) zu unterscheiden – bis hin zum A4 Format – geht das Buch von Matthew Hamilton und Dara Hanke Schmidt (Hamilton & Hanke Schmidt 2015) doch weiter. Es geht nicht um konkrete Veranstaltungen, die durchgeführt werden, sondern um einen möglichst einfachen Zugang für Bibliotheken, um Makerspaces zu machen. Dafür werden, immer auf der Basis von Erfahrungen von Makerspaces, die in US-amerikanischen Bibliotheken existieren, Angaben zu Projekten gemacht und Vorlagen geliefert, z.B. Vereinbarungen für die Nutzung eines Makerspaces, die quasi direkt kopiert und dann anderswo zu Unterschrift vorgelegt werden können, Sicherheitsreglements oder Schreiben an Lehrpersonen und Eltern. Es werden Angaben über Kosten etc. gemacht und immer wieder in kurzen Interviews Makerspaces vorgestellt. Es wird besprochen, wie Makerspaces geplant und wie sie ausgestattet werden können sowie das sie auch als Medialabs gestaltbar sind. Das alles auf einer sehr anwendungsbezogenen Ebene, teilweise mit Hinweisen zu Technologien, Preisen etc., die schon überholt sein werden. Sichtbar ist an diesem Buch, dass in ihm die Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die einen Makerspaces planen sollen, im Fokus stehen.

Die Welt retten mit Makerspaces? (Egbert 2016)