Publiée une fois par année, la Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI) a pour but principal le développement scientifique de cette discipline en Suisse.

Présentation de la revue

Contenu du site

Se connecter

Publié par Ressi

Formation en gestion des données de recherche: propositions de dispositifs d’e-learning pour le projet DLCM

Ressi — 21 décembre 2020

Marielle Guirlet, Diplômée du Master en Sciences de l'Information HEG, HES-SO (2020) et assistante de recherche à la HEG-Genève

Manuela Bezzi, Diplômée du Master en Sciences de l'Information HEG, HES-SO (2020) et Bibliothécaire documentaliste archiviste spécialiste de disciplines à l’Université de Genève

Manon Bari, Diplômée du Master en Sciences de l'Information HEG, HES-SO (2020) et Archiviste chez Lombard Odier Group

Résumé

Le projet DLCM financé par Swissuniversities a pour objectif de fournir un soutien et des ressources adaptées à chaque étape du cycle de vie des données, et de permettre aux chercheu-r-se-s académiques suisses d’implémenter une gestion des données de la recherche (GDR). La seconde phase du projet (2019-2020) se concentre sur la définition des approches et la mise en place d’outils et de services pour la GDR les mieux adaptés aux besoins de l’environnement académique suisse. Cet article fournit des recommandations et des propositions d’options pour la conception d’un dispositif de formation e-learning en GDR qui rentre dans le cadre de cette seconde phase du projet DLCM. Il reprend certains résultats du mémoire d’un projet de recherche d’étudiantes du Master of Science HES-SO en Sciences de l’information.

Après une revue de la littérature sur les formations à la GDR, sur le projet DLCM et sur l’e-learning, les principales observations portant sur l’inventaire des formations et des ressources en GDR des partenaires DLCM sont présentées. Elargi à l’international, cet inventaire permet d’identifier les ressources éventuellement réutilisables pour la formation e-learning de DLCM. A partir de cet inventaire, un panorama global des activités dans ce domaine est dressé, et la typologie des ressources disponibles est identifiée. Puis, à partir d’études de cas (le suivi de cinq formations e-learning sur la GDR et d’autres sujets variés), des recommandations pour la formation e-learning de DLCM sont formulées. Elles concernent le contenu de la formation, le parcours de formation, l’accompagnement des apprenant-e-s et les possibilités d’interaction.

Une formation e-learning peut se décliner selon de multiples modalités. Certaines d’entre elles, particulièrement importantes pour le contexte DLCM, sont discutées. En s’appuyant sur ces différents éléments développés précédemment, en fonction de profils-types du public-cible pour la formation, trois dispositifs e-learning adaptés sont alors proposés: un SPOC (Small Private Online Course), un MOOC (Massive Open Online Course) et une formation libre. Les avantages spécifiques apportés par la formation libre au projet DLCM et à ses partenaires sont discutés plus en détail.

Abstract

The Swissuniversities-funded DLCM project aims at providing support and resources for every step of the data lifecycle and allowing Swiss academic researchers to implement Research Data Management (RDM) practices. The second phase of the project (2018-2020) focuses on specifying strategies and setting up tools and services in RDM most suited to the needs of the Swiss academic environment.

This paper makes recommendations and suggestions for the design of an e-learning training in RDM in the frame of the second phase of the DLCM project. It is based on a research project by students of the Master of Science HES-SO in Information Science, and as such, uses some results already presented in the research project report.

After the literature review on RDM training, on the DLCM project and on e-learning, we present our main observations on the inventory of RDM training activities and resources from the partner institutions of DLCM project. By bringing up this inventory to the international level, we identify some reusable and adaptable material for the DLCM e-learning training. We then use the inventory to draw a global landscape and to set up a typology of e-learning resources in RDM. From five case studies (e-learning trainings on RDM and other topics), we formulate recommendations for the DLCM e-learning training. These recommendations address the training content, the learning pathway, the coaching and the interaction between the trainer and the learners. E-learning trainings may be very diverse, depending on many components. Some of these components which are specifically important for DLCM environment are presented in detail. Basing on the previously discussed items and taking into consideration some personas typical from the target audience of DLCM training, three e-learning models are presented: a SPOC (Small Private Online Course), a MOOC (Massive Open Online Course) and a free training. The specific advantages of the free training model for DLCM and its partners are emphasized.

Formation en gestion des données de recherche: propositions de dispositifs d’e-learning pour le projet DLCM

Introduction et méthodologie de recherche

Depuis une dizaine d’années, la problématique de la gestion des données de recherche*(1);(notée GDR dans la suite) apparaît comme un enjeu principal dans le domaine de la recherche (Vela et Shin 2019). Le projet DLCM*, lancé en 2015 par huit institutions suisses, propose des services pour accélérer le développement de bonnes pratiques de GDR en Suisse et pour contribuer à une culture commune autour de la GDR, en renforçant la collaboration et la coordination entre les écoles supérieures de Suisse. L’e-learning*, outil récent boosté par les nouvelles technologies, apparaît comme le meilleur outil pour former à distance de larges communautés de chercheu-r-se-s dispersé-e-s sur le territoire.

Dans le cadre de notre Master of Science HES-SO en Sciences de l’information à la HEG de Genève, Haute Ecole de la HES-SO, nous avons effectué un projet de recherche portant sur la mise en place de dispositifs de formation* e-learning sur la GDR, et sur la formulation de recommandations pour le projet DLCM sur les meilleurs dispositifs à utiliser par celui-ci en tenant compte de son contexte et de ses missions. Ce projet de recherche était encadré par la Prof. Dr. B. Makhlouf-Shabou. Cet article est une compilation des principaux résultats de ce projet de recherche et à ce titre il contient un certain nombre de citations et d’éléments du mémoire correspondant (Bari, Bezzi et Guirlet 2020).

Une liste d’acronymes et un glossaire sont disponibles à la fin de l’article.

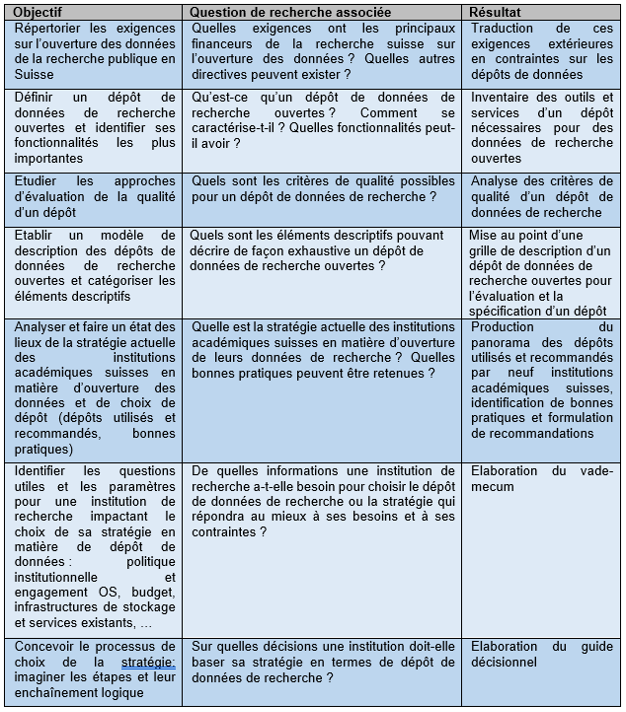

Plusieurs objectifs de recherche sous-jacents à notre réflexion ont jalonné notre travail.

L’exploration de l’existant en termes de dispositifs e-learning: à partir de la littérature sur l’e-learning et l’étude de formations* e-learning existantes, nous établissons la typologie de ces formations (MOOC* et autres dispositifs, en Suisse et ailleurs). A partir de l’inventaire des ressources en GDR fournies par les partenaires DLCM, nous établissons l’état des lieux de l’activité de ces partenaires dans le domaine de la formation en GDR. En élargissant cet inventaire à l’international, nous identifions des ressources potentiellement réutilisables pour une formation e-learning en GDR.

Sur la base de notre expérience d’utilisatrices d’une sélection de formations e-learning, nous émettons des recommandations pour la future formation e-learning en GDR de DLCM.

La caractérisation des parties prenantes: le public-cible pour la formation est identifié et ses besoins sont caractérisés à partir de la littérature et de l’inventaire des ressources en GDR fournies par les partenaires DLCM. Nous identifions les autres parties prenantes ainsi que leurs contributions possibles à la formation DLCM.

Le choix d’options de dispositif d’e-learning: en fonction de profils-types d’utilisat-eur-rice-s dans le contexte DLCM, nous présentons et comparons différentes options de dispositifs, et nous en recommandons une en particulier.

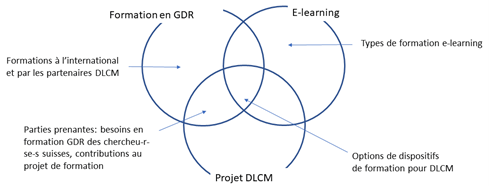

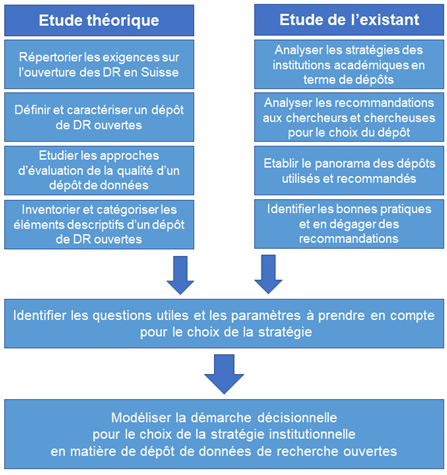

Le résultat attendu de cette recherche, à savoir des recommandations pour le projet DLCM concernant un dispositif d’e-learning en GDR à destination des chercheu-r-se-s en Suisse, se situe à l’intersection des trois thématiques : formation en GDR, projet DLCM, e-learning (Figure 1).

Figure 1: Schématisation des thématiques de recherche abordées, recoupement et principales questions de recherche associées (voir texte)

Les questions de recherche reliées à ces objectifs sont les suivantes :

- Qu’est-ce qu’une formation e-learning, quels sont ses différents types ?

- Quelles formations en GDR sont dispensées par les partenaires DLCM ? Quelles formations en GDR sont disponibles à l’international ? Quelles bonnes pratiques des formations e-learning sont intéressantes pour DLCM ?

- Quels sont les types de besoins de formation en GDR des chercheu-r-se-s suisses ? Quelles sont les parties prenantes et leurs contributions possibles au projet de formation ? (à l’intersection des thématiques formation en GDR et projet DLCM)

- Quels dispositifs de formation e-learning en GDR sont les plus adaptés à la communauté DLCM ? Quels dispositifs est-il judicieux que le DLCM propose ? (à l’intersection des trois thématiques)

Les résultats de notre revue de la littérature sur la GDR, les services d’accompagnement et les formations en GDR, l’e-learning et le projet DLCM sont présentés dans la suite. A partir de ces résultats, nous émettons des recommandations à propos de la conception de la formation DLCM. Sont ensuite discutés les principaux résultats de l’inventaire des ressources en soutien à la GDR par les partenaires DLCM et à l’international, et des études de cas de formation e-learning, dont nous tirons aussi des recommandations. Différentes modalités possibles pour la formation e-learning DLCM sont ensuite explorées et discutées, avant la présentation détaillée de nos propositions de dispositifs spécifiques adaptés au projet.

Le soutien à la gestion des données de recherche dans la littérature

Un contexte incitatif et le besoin de services

Le volume des données digitales (”data deluge”, “digital deluge” : Pryor 2012 ; Pinfield, Cox et Smith 2014 ; Blumer et Burgi 2015) a très fortement augmenté au cours de la dernière décennie, favorisée par la diffusion par Internet sans limite matérielle de reproductibilité. Ces données deviennent aussi de plus en plus hétérogènes et complexes. En réponse à ce phénomène, les concepts et les modèles dans le domaine de la GDR se sont développés et se sont formalisés (Vela et Shin 2019): cycle de vie des données (DCC Curation Lifecycle Model : Higgins 2008); data continuum (Data Curation Continuum : Treloar, Groenewegen et Harboe-Ree 2007).

L’émergence de l’Open Science et de l’ouverture des données de recherche* pour leur réutilisation possible a aussi contribué au développement du domaine de la GDR. Le partage des données de recherche s’appuie en effet sur une bonne gestion de ces données tout au long de leur cycle de vie (Kruse et Thestrup 2018, p.51). Cette dynamique Open Science se traduit de façon très concrète pour les chercheu-r-se-s par des directives des agences de financement de la recherche. Dans la recherche publique suisse, ces chercheu-r-se-s doivent en effet se soumettre aux exigences des deux principales agences de financement. La Commission Européenne, dans le cadre du programme-cadre H2020 (Horizon 2020) impose de rendre accessibles les données issues de projets qu’elle finance et associées à des publications (European Commission 2016, 2017). Le FNS lui aussi impose de rendre accessibles les données des projets qu’il subventionne (FNS 2017). Certains éditeurs scientifiques exigent également la publication des données associées aux articles qui paraissent dans leur revue (Nature 2016 ; Springer Nature [sans date] ; PLOS ONE 2019).

Outre la conformité à ces directives, les chercheu-r-se-s peuvent répondre à d’autres motivations pour partager leurs données de recherche, et implicitement, adopter de bonnes pratiques de GDR. Ces motivations peuvent relever d’un engagement personnel pour l’Open Science ou d’autres facteurs tels que l’opportunité de nouvelles collaborations et de nouvelles études, le soutien à une publication et la validation des travaux, la reconnaissance de la valeur des données partagées (Van den Eynden et Bishop 2014; Van den Eynden et al. 2016), le souhait de ne pas dupliquer l’effort consacré à collecter ou à produire les données (Wallis, Rolando et Borgman 2013), ou encore un taux de citation plus élevé pour les publications dont les données ont été rendues publiques (Piwowar, Day et Fridsma 2007). Des leviers s’ajoutent à ces facteurs de motivation, tels que la culture et les pratiques usuelles dans la communauté de recherche ainsi que l’existence d’infrastructures pour le partage des données et de services d’accompagnement pour la GDR.

Néanmoins, malgré ce contexte, on constate que les compétences des chercheu-r-se-s et les services qui leur sont apportés dans ce domaine ne se développent pas assez vite (Pryor, Jones et Whyte 2014, p.18; Whitmire, Boock et Sutton 2015) et ne répondent pas suffisamment aux besoins (Barone et al. 2017). En particulier, selon l’enquête de Dennie et Guidon (2017), les chercheu-r-se-s de l’Université de Concordia (Montréal) reconnaissent manquer de compétences et d’outils en GDR, avec pour conséquence un frein au partage de leurs données. Une aide pour préparer ses données (Van den Eynden et al. 2016, fig. 16), la maîtrise de compétences en GDR et un support institutionnel (Dennie et Guindon 2017, Sayogo et Pardo 2013) font partie des facteurs incitatifs importants.

Dans ce contexte, pour accompagner leurs chercheu-r-se-s, les institutions de recherche s’appuient sur trois composantes: une politique et un cadre de gouvernance, une infrastructure technique et des outils pertinents pour chaque étape du cycle de vie des données, et des services de soutien et d’accompagnement (Jones 2014, p.89 ; Schirrwagen et al. 2019).

Dans les grandes institutions, ces services sont souvent sous la responsabilité des bibliothèques académiques (Johnson, Butler et Johnston 2012; Akers et Doty 2013 et références données dans l’article ; Cox et Pinfield, 2014 ; Pinfield, Cox et Smith 2014 ; Morgan, Duffield et Walkley 2017). Celles-ci ont un rôle-clé à jouer dans leur développement (Lewis 2010), mais elles doivent aussi impliquer d’autres partenaires de l’institution : les services des technologies de l’information, l’administration de la recherche, les chercheu-r-se-s (Cox et Pinfield 2014 ; Guindon 2013 ; Cox et Verbaan 2018, chap.8), et le département juridique (Dennie et Guindon 2017 ; Vela et Shin 2019).

Ces services incluent des activités de communication et de formation pour le développement des compétences en GDR. Ils peuvent alors prendre la forme de pages institutionnelles sur la GDR (avec des outils de référence, des tutoriels, etc.), de consultations pour un accompagnement plus personnalisé (notamment pour la rédaction du DMP), d’ateliers (Jones, Pryor et Whyte 2013 ; Jones 2014, p.106) et de formations proprement dites.

Evaluer les besoins en formation

Une formation vient combler un écart entre un état initial de connaissances, de maîtrise d’outils, de techniques, de compétences et un niveau cible. Pour la concevoir efficacement, il faut donc évaluer cet état initial et définir le niveau à atteindre.

L’évaluation des besoins de formation en GDR auprès des chercheu-rse-s (2)est souvent réalisée à l’échelle institutionnelle (alors difficilement transposable à une autre institution, Vela et Shin 2019) et à l’aide d’enquêtes (Parham, Bodnar et Fuchs 2012; Dennie et Guindon 2017; Vela et Shin 2019), de focus groups (Perrier et Barnes 2018), d’entretiens (approche choisie pour le projet DLCM(3) : Blumer et Burgi 2015; Burgi, Blumer et Makhlouf-Shabou 2017; Burgi et Blumer 2018), d’ateliers (Pryor, Jones, White 2014, p.65) ou d’une combinaison de ces méthodes (Brown et White 2014, p. 138). Cette collecte d’informations porte sur les pratiques (le niveau de connaissance et de maîtrise des outils et des techniques) (Choudhury 2014, p.127 ; Brown and White 2014, p.138 ; Dennie et Guindon 2017 ; Yu, Deuble et Morgan 2017) et sur les besoins ressentis(4) en outils et services supplémentaires (Parham, Bodnar et Fuchs 2012 ; Parsons 2013 ; Dennie et Guindon 2017 ; Perrier et Barnes 2018 ; Vela et Shin 2019). L’échantillonnage peut être strictement disciplinaire (Vela et Shin 2019) ou multi-disciplinaire (Blumer et Burgi 2015; Van den Eynden et al. 2016 ; Burgi, Blumer et Makhlouf-Shabou 2017 ; Dennie et Guindon 2017 ; Burgi et Blumer 2018 ; Perrier et Barnes 2018); dans ce second cas, la discipline d’appartenance des chercheu-r-se-s approchées est identifiée et les résultats sont traités par discipline.

Pour déterminer les niveaux cibles que la formation doit permettre d’atteindre, il est nécessaire de tenir compte des différents facteurs qui peuvent impacter les pratiques existantes et les besoins : le cadre politique (à l’échelle nationale, européenne, etc.), l’environnement institutionnel (lignes directrices, exigences éventuelles, ressources à disposition, efforts de sensibilisation, etc.), mais aussi la discipline (voir à ce propos l’approche de Wittenberg, Sackmann et Jaffe 2018) et la communauté de recherche. Des normes et une culture spécifiques peuvent en effet induire de grandes différences de niveau en GDR et des pratiques contrastées d’une discipline à l’autre (voir à ce propos les résultats de Akers et Doty, 2013, ceux de Tenopir et al. 2011 et Tenopir et al. 2015 ; et ceux de Van den Eynden et al. 2016, p.54 pour les chercheuses du Wellcome Trust; ainsi que Blumer et Burgi 2015 ; Burgi, Blumer et Makhlouf 2017; Cox et Verbaan 2018, p.79) et parfois au sein même d’une discipline (Frugoli, Etgen and Kuhar 2010). Cela étant dit, certaines préoccupations sont récurrentes dans les disciplines échantillonnées, comme la sécurité des données (Perrier et Barnes 2018). On peut alors imaginer de fournir des ressources génériques sur ces aspects, plus des ressources spécifiques selon le domaine de recherche, la spécialité de recherche ou l’institution (Thielen et Hess 2017). C’est aussi l’approche déjà envisagée pour la formation DLCM, avec des modules de base sur les principes et les méthodes de la GDR et des modules avancés, adaptés aux besoins spécifiques des disciplines ou des institutions (Makhlouf-Shabou 2017).

De même que la discipline, l’”ancienneté” en recherche (étudiant-e-s chercheu-r-se-s vs. chercheu-r-se-s senior par exemple) peut avoir une influence sur les pratiques en GDR (Tenopir et al. 2015 ; Van den Eynden et al. 2016, p.53; Cox et Verbaan 2018, p.88). Il est parfois préconisé d’insérer la formation en GDR dans des programmes académiques de formation et d’intégration déjà existants (étudiant-e-s et étudiant-e-s-chercheu-r-se-s), pour éviter que cette formation ne reste optionnelle et pour qu’elle s’inscrive dans un processus durable. Cette démarche permet à la fois de sensibiliser et de responsabiliser les étudiant-e-s produisant déjà des données, et de faire prendre de bonnes habitudes aux futur-e-s chercheu-r-se-s dès le début de leur carrière (Carlson et Stowell-Bracke 2013 ; Jones 2014, p.107 ; voir aussi les pratiques déjà mises en place et relatées par Thielen et Hess 2017; par Yu, Deuble et Morgan 2017; et par Verhaar et al. 2017). Dans le cadre du projet Open Exeter, les étudiant-e-s-chercheu-r-se-s ont participé à la conception de leur propre programme de formation (Evans et al. 2013). Les cours de base pour étudiant-e-s-chercheu-r-se-s à l’Université de Northumbria (Jones 2014, pp. 107-108) et le programme de formation à l’Université de Monash (Beitz et al. 2014 p.173) ont aussi été développés en partie par les futur-e-s participant-e-s.

L’évaluation des besoins s’intéresse aussi au mode de diffusion que les futur-e-s participant-e-s souhaitent pour les services et la formation (Perrier et Barnes 2018, Vela et Shin 2019): en présentiel (consultations, formations individuelles, ateliers, ...), en ligne (guides, tutoriels, modules de formation, ateliers, ...) ou une combinaison de ces deux modes.

La formation e-learning du projet DLCM doit donc permettre aux chercheu-r-se-s, comme une autre formation en GDR, de développer ou d’acquérir des compétences en GDR et une connaissance des outils, et de favoriser le développement d’une culture de bonnes pratiques en GDR. Comme souligné plus haut, la maîtrise de ces compétences est un levier important pour les chercheu-r-se-s pour s’engager plus dans le partage des données et l’Open Science. Elle leur donne les moyens de faire face au phénomène actuel d’augmentation très importante du volume des données (Big Data), de leur complexité et leur hétérogénéité. Elle leur permet d’être en capacité de répondre aux exigences des organismes financeurs de la recherche et des éditeurs scientifiques (le partage public des données de recherche). Former les chercheu-r-se-s à de bonnes pratiques en GDR est aussi pour une institution de recherche un outil de mise en oeuvre de sa politique institutionnelle d’engagement pour l’Open Science.

Plus spécifiquement, les objectifs de la formation DLCM sont (Makhlouf-Shabou et Krug 2020):

- se familiariser avec la gouvernance des données et saisir les enjeux

- gérer ses données actives

- partager et préserver ses données et choisir les outils les plus appropriés

- maîtriser les aspects légaux et éthiques de la GDR

- rédiger un DMP

Concevoir et évaluer la formation

Il est conseillé de développer une formation d’abord sur une petite échelle (Christensen-Dalsgaard et al. 2012) en testant et en évaluant une version pilote, pour éventuellement en ajuster les méthodes et le contenu, avant de la déployer à plus grande échelle (Thielen et Hess 2017).

Chaque institution doit tenir compte de ses spécificités quand elle développe ses services en GDR, comme mentionné plus haut. Néanmoins, pour la conception d’une formation, elle peut utiliser des ressources génériques adaptables à des contextes particuliers, avec l’avantage de réduire les coûts de conception et de développement. On peut citer le matériel de formation réutilisable produit en 2011 pour des disciplines spécifiques par le projet RDMTrain du Jisc (DCC [sans date]b; JISC [sans date]), d’autres exemples donnés par Jones (2014, p. 107) ainsi que la liste de Jones, Pryor et Whyte (2013) de matériel de formation réutilisable (la majorité étant d’origine britannique).

La participation des chercheu-r-se-s à la conception de la formation, avec leur connaissance approfondie de leur discipline, des normes et pratiques, augmente les chances que la formation soit adaptée, et donc les chances qu’elle soit mieux perçue plus tard et mieux acceptée (voir à ce sujet l’exemple de l’Université de Southampton relatée par Brown et White (2014)).

L’évaluation et la revue régulière de la formation pour sa mise à jour peut être assurée par des pairs. C’est l’approche intéressante relatée par Soyka et al. (2017) pour des modules de formation en GDR. Cette démarche élargit la communauté impliquée qui apporte son expertise. La formation est davantage visible (dans l’expérience de Soyka et al. (2017) en particulier, le code du matériel et des modules est librement accessible sur Github). Enfin, comme la contribution est sur une base volontaire, l’avantage est aussi d’ordre économique.

L’efficacité de la formation peut être évaluée par enquête auprès des participant-e-s (Southall et Scutt 2017 ; Thielen et Hess 2017). Pour évaluer plus précisément son impact sur les pratiques en GDR, on peut tester le niveau de connaissance des participant-e-s à la formation avant et après qu’il-elle-s aient suivi celle-ci; pour les étudiant-e-s obligé-e-s de suivre cette formation, un test montrant leur progression serait un facteur de motivation supplémentaire (Cox et Verbaan 2018).

Le projet DLCM

Le projet DLCM fait partie du programme CUS-P2 2013-2016 de Swissuniversities: “Information scientifique: accès, traitement et sauvegarde” (Swissuniversities [sans date]). Ce programme a pour finalité de concrétiser et de mutualiser les efforts en matière de GDR à l’échelle nationale. DLCM doit fournir les ressources (modèle de politique, infrastructures, outils, services) adaptées à chaque étape du cycle de vie (Burgi 2015) et permettant aux chercheu-r-se-rs académiques suisses d’implémenter de bonnes pratiques de gestion des données de la recherche (Blumer et Burgi 2015 ; Burgi et Blumer 2018). Un portail doit mettre à disposition des informations, des politiques et des guides sur la GDR adaptés au contexte national, ainsi que des ressources externes, tels que des modules de formation (Blumer et Burgi 2015).

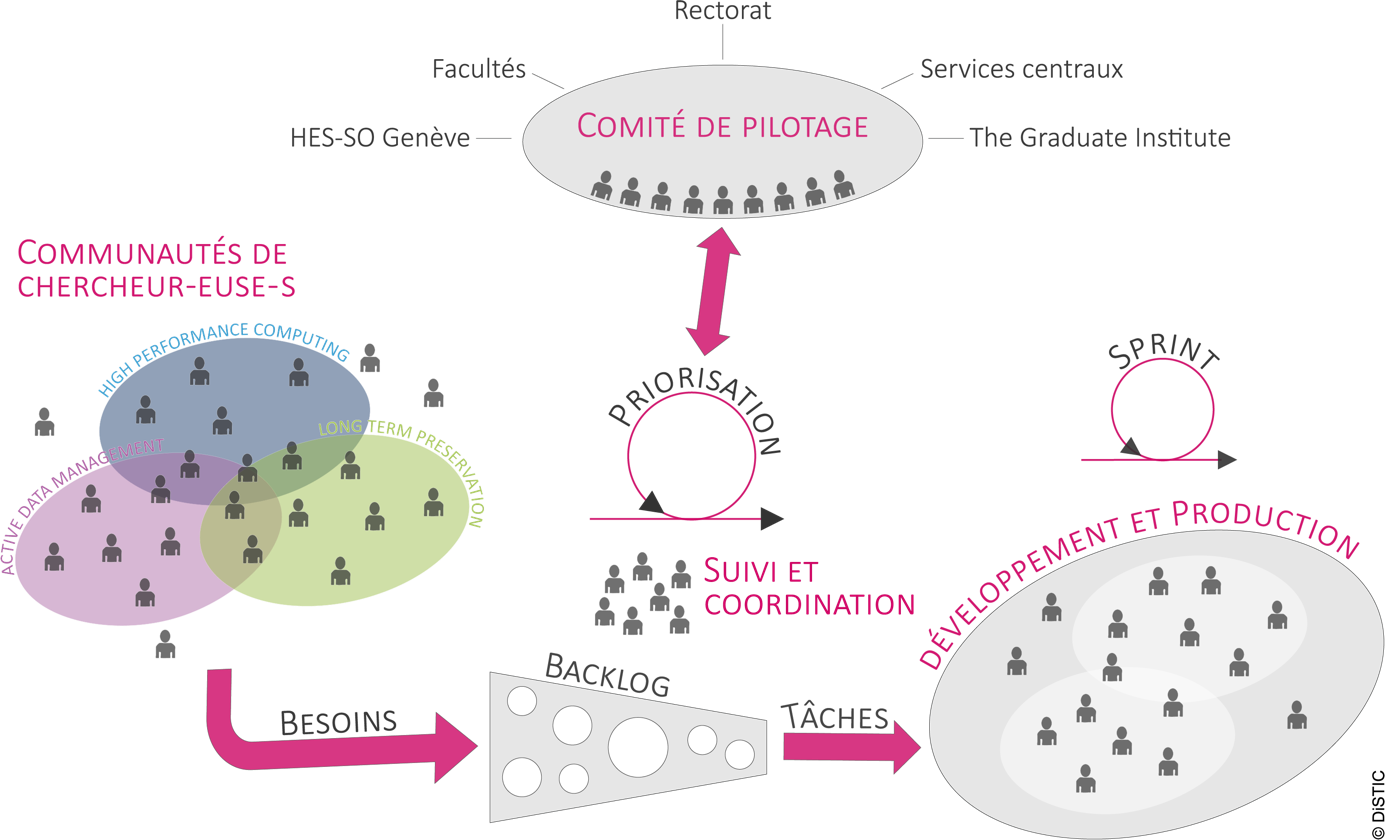

Co-dirigé par l’Université de Genève (P.Y. Burgi) et la HEG-Genève (B. Makhlouf-Shabou), le projet s’appuie sur ses autres partenaires : EPFL, ETHZ, SWITCH, Université de Bâle, Université de Lausanne et Université de Zurich, pour atteindre une envergure nationale en prenant en compte la diversité des cultures, et les spécificités des domaines et des disciplines de recherche du milieu académique suisse (Makhlouf-Shabou 2017).

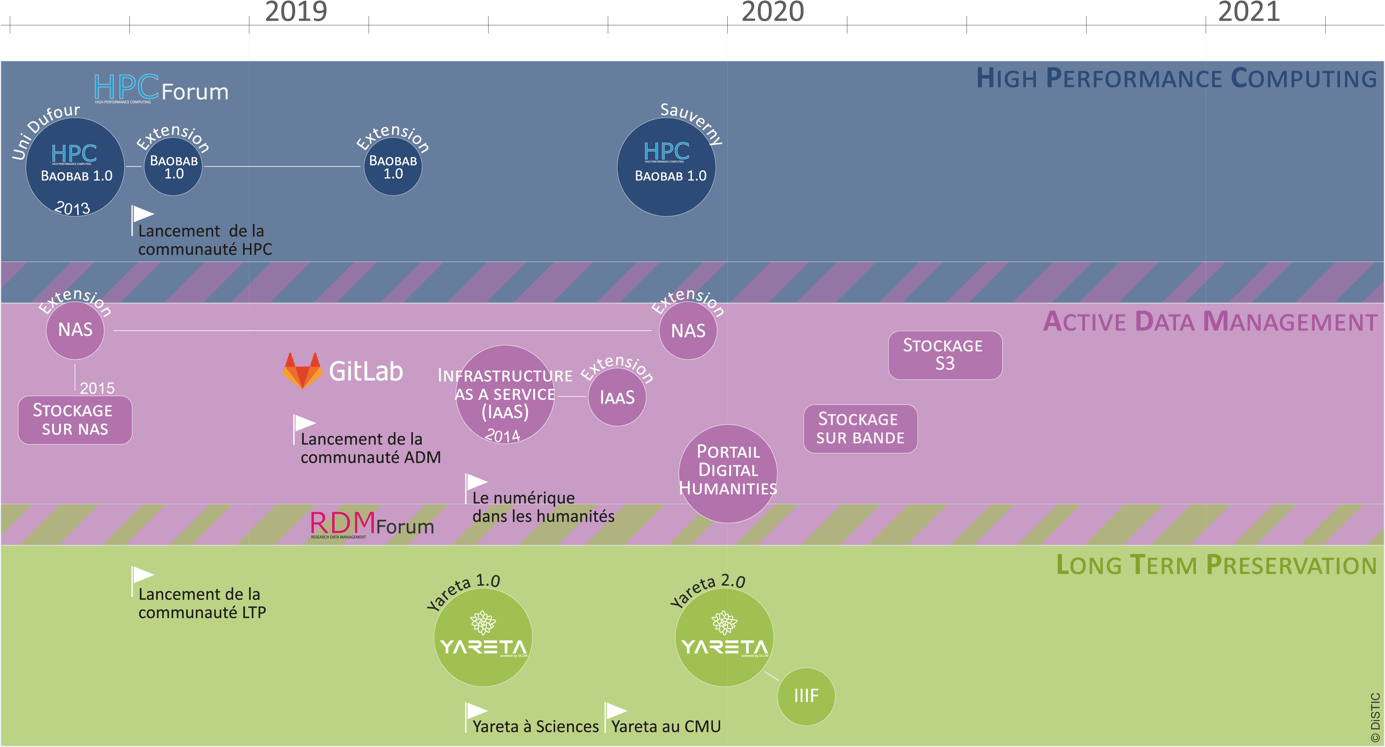

La première phase du projet (09/2015-12/2018) comportait cinq volets d’activités : lignes directrices et politique ; données de recherche actives ; préservation à long terme des données ; consultation, formation et éducation ; dissémination des services au niveau national (Blumer et Burgi 2015 ; Burgi 2015 ; Burgi, Blumer et Makhlouf-Shabou, 2017) pour deux disciplines “pilotes” (humanités numériques et sciences de la vie ; Blumer et Burgi 2015).

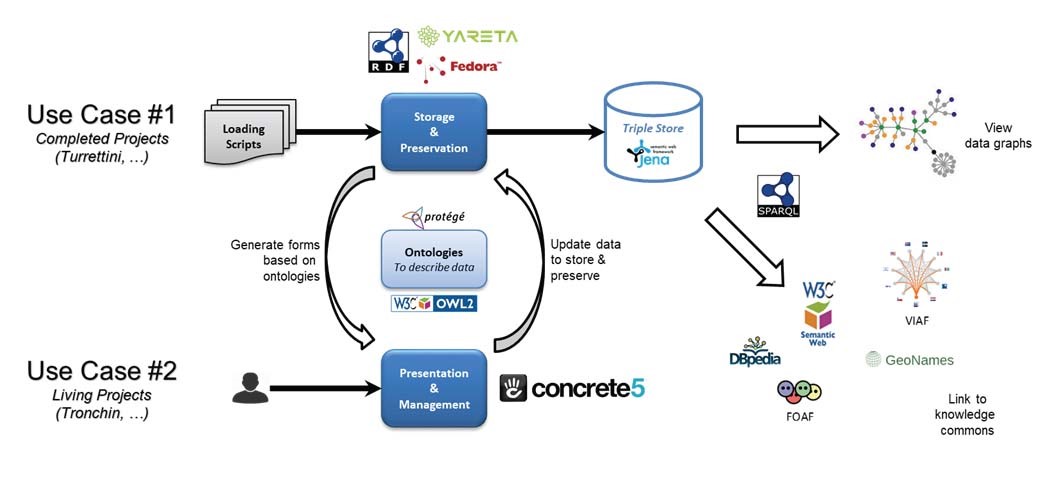

La seconde phase du projet (depuis 01/2019 et jusqu’en 12/2020) se concentre sur la définition d’approches et la mise en place d’outils et de services pour la GDR au travers du volet préservation à long terme (avec la nouvelle solution d’archivage Yareta et son instance nationale OLOS respectivement disponibles depuis le 26.06.2019 (Université de Genève 2019) et le 22.10.2020 (DLCM 2019b)); et du volet consultation, formation et éducation.

Dans le cadre de ce second volet, le DLCM Coordination Desk à la HEG-Genève coordonne les ressources et les services disponibles, et répond aux demandes d’information ou les renvoie vers les expert-e-s des partenaires DLCM (Blumer et Burgi 2015, Makhlouf-Shabou 2017). Des modules de formations sont répertoriés et créés (voir à ce propos la liste des formations en présentiel déjà dispensées ou planifiées sur https://www.dlcm.ch/blog), et certains modules sont intégrés dans les cursus d’enseignement pour futur-e-s professionnel-le-s de la GDR (Burgi, Blumer et Makhlouf-Shabou 2017 ; Makhlouf-Shabou 2017 ; Burgi et Blumer 2018). Depuis septembre 2017, le Master of Science HES-SO en Sciences de l’information à la HEG-Genève propose une spécialisation en gouvernance des données qui inclut une partie sur les données de recherche (Makhlouf-Shabou 2017).

Le dispositif d’e-learning qui sera fourni par le DLCM s’inscrit donc dans un ensemble de services en données de recherche. Il est destiné au public-cible précisé dans la littérature DLCM pour répondre à leurs besoins communs: les chercheu-r-se-s et doctorant-e-s en Suisse (Blumer et Burgi 2015; Makhlouf-Shabou 2017).

En tenant compte de ce contexte du projet DLCM, nous identifions des avantages supplémentaires apportés par ce dispositif. Il devrait en effet contribuer à partager les ressources, l’expertise et les bonnes pratiques en GDR; à fédérer les chercheu-r-se-s suisses autour d’une culture nationale en GDR; et à mutualiser les efforts de façon à optimiser les ressources financières.

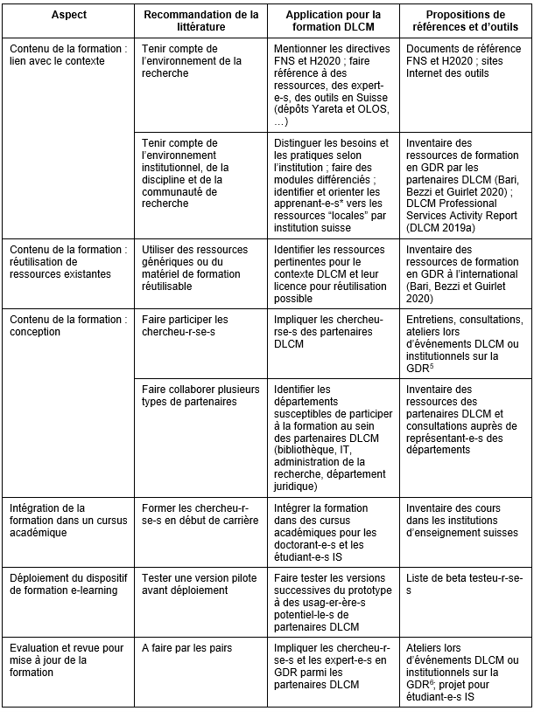

Recommandations de la littérature et application au contexte DLCM

Au terme de cette revue de littérature sur la GDR, sur les formations en GDR et sur le projet DLCM, nous sommes en mesure de formuler des recommandations pertinentes pour la conception d’une formation en GDR par le projet DLCM (Tableau 1).

Tableau 1: Recommandations pour une formation en GDR relevées dans la revue de la littérature et mise en application pour le projet DLCM

E-learning : définition et dispositifs

La Commission Européenne définit l’e-learning comme (Commission Européenne 2001):

« l’utilisation des nouvelles technologies multimédias et de l’Internet, pour améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant l’accès à des ressources et des services, ainsi que les échanges et la collaboration à distance »

A partir de 1990, avec l’avènement d’Internet, les institutions qui possédaient déjà un cursus d’enseignement à distance transforment ce cursus en enseignement en ligne (Benraouane 2011, p. 10). En 2005, l’enseignement en ligne est transformé radicalement avec l’évolution d’Internet qui passe d’un contenu statique (web 1.0) à un contenu dynamique (web 2.0*), ceci permettant de créer, de collaborer et de partager du contenu (Benraouane 2011, p. 13). L’apparition des réseaux sociaux contribue à la création de communautés d’apprenant-e-s (Benraouane 2011, p. 13). L’utilisation de ces réseaux sociaux développe les compétences de collaboration des apprenant-e-s, encourage la communication entre format-eur-rice-s et apprenant-e-s, et cela même hors du cours, et permet à l’apprenant-e de personnaliser son apprentissage en l’incitant à choisir la solution qu’il-elle juge la plus adaptée (Benraouane 2011, p. 15).

L’e-learning a révolutionné le rapport entre format-eur-rice et apprenant-e. D’un contenu et d’un rythme de cours déterminés par le-la format-eur-rice, on est passé à une situation dans laquelle l’apprenant-e agit lui-même ou elle-même sur le contenu de sa formation et sur son rythme d’apprentissage (Prat 2015, pp. 17-18 ; Bourban 2010, p. 5).

L’e-learning doit maintenant s’adapter à différents supports et pratiques (Cristol 2017), selon les nouvelles tendances d’apprentissage en ligne, telles que le mobile learning* (accès à une formation possible depuis plusieurs types de supports en alternance; Prat 2015, pp. 46-51), ou le serious game* et l’adaptative learning*, avec lesquels l’itinéraire pédagogique dépend des actions de l’apprenant-e (Prat 2012, p. 36 ; Lhommeau 2014, p. 130).

On peut distinguer trois types de dispositifs e-learning (MOOC et e-learning, quelles différences ? 2014).

Le cours en ligne fermé* est distribué par une institution et est accessible uniquement aux membres de cette institution. Il est animé par une intervenant-e ou accompagnant-e*. Le parcours peut prévoir des moments synchrones* tels que des “classes virtuelles*”. Le cours en ligne ouvert* est aussi distribué par une institution et est ouvert (sur inscription) aux personnes hors institution, mais n’est pas certifié. Les apprenant-e-s communiquent entre eux-elles (mais pas avec l’apprenant-e) via les outils standards tels qu’un forum. Enfin, les ressources d’apprentissage en ligne comprennent tout type de ressources en ligne permettant aux apprenant-e-s de s’autoformer (tutoriels vidéo ou cours filmés, support de cours écrits, manuels d’apprentissage en ligne, etc.).

Le MOOC (Massive Open Online Course) est un dispositif de formation e-learning se définissant comme une (Pfeiffer 2015, p.52):

« formation accessible à tous, dispensée dans l’Internet par des établissements d’enseignement, des entreprises, des organismes ou des particuliers, qui offre à chacun la possibilité d’évaluer ses connaissances et peut déboucher sur une certification ».

Il se situe entre le cours en ligne ouvert et le cours en ligne fermé dont il reprend plusieurs caractéristiques. Il est gratuit et ouvert sans condition d’accès, et on peut y accéder et le quitter librement à tout moment. Mais il est aussi distribué sur un temps limité et généralement à dates fixes, dans le but de faire interagir entre elles les apprenant-e-s à des fins d’apprentissage (MOOC et e-learning, quelles différences ? 2014).

Le MOOC se décline lui-même en différents types. Avec le xMOOC*, le savoir se transmet de manière verticale de l’enseignant-e à l’apprenant-e (Lhommeau 2014, p.25 ; Daïd et Nguyen 2014, pp.26-28). Avec le cMOOC* (MOOC connectiviste), le savoir se transmet de manière horizontale. Le cours se construit au fil de son avancement grâce aux conversations entre apprenant-e-s et en fonction de leurs choix d’approfondissement (Lhommeau 2014, p.24 ; Daïd et Nguyen 2014, pp.26-28). Le SPOC* (Small Private Online Course), quant à lui, fonctionne sur le même modèle que le xMOOC mais est limité à une cinquantaine d’apprenant-e-s (Daïd et Nguyen 2014, p.177). Ouvert à dates fixes, il implique une interaction soutenue et un accompagnement individuel très poussé. Celui-ci s’appuie sur le suivi du parcours de l’apprenant-e et de ses évaluations. Il se manifeste par des relances en cas de ralentissement de la progression, et une réactivité très forte aux questions d’ordre pédagogique ou technique de l’apprenant-e. Une composante présentielle peut aussi intervenir. Le regroupement ponctuel des apprenant-e-s de la même session permet de travailler en groupe sous la direction de l’enseignant-e et de valider les connaissances (Lhommeau 2014, p.25). Le SPOC se rapproche alors du concept de classe inversée* (Lhommeau 2014, p. 216; Pomerol, Epelboin et Thoury 2014, p. 11, p. 100), avec lequel les apprenant-e-s suivent une formation de type MOOC à distance, puis complètent leur formation avec ces sessions en présentiel (Lhommeau 2014, p. 25).

Le cours hybride (ou blended learning*) utilise à la fois le mode présentiel et le mode à distance. Ce type de cours combine trois dimensions (espace/temps, modalités du dispositif, méthodes) à partir desquelles se décline tout un éventail de possibilités pour l’apprenant-e (Prat 2015, p.62).

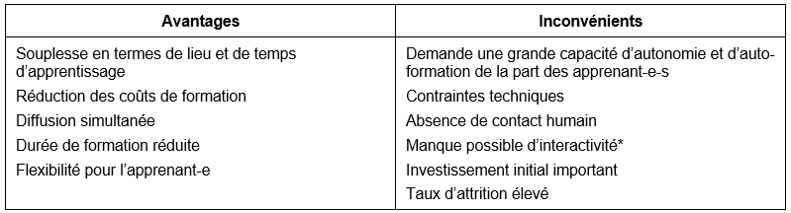

Les principaux avantages de l’e-learning sont la flexibilité, l’accessibilité*, la maîtrise des coûts de formation, une réduction de la durée de formation et la souplesse d’apprentissage en termes de lieu et de temps (Benraouane 2011, p.5 ; Prat 2015, pp. 46-47). Toutefois, les coûts de conception et de déploiement d’un dispositif d’e-learning peuvent être conséquents, tout comme les contraintes techniques. Il est également nécessaire de tenir compte des paramètres intrinsèques de l’apprenant-e (ses compétences techniques, son degré d’autonomie, ses motivations et son mode d’organisation). Mais il faut surtout relever que le problème récurrent des formations e-learning, en particulier des MOOC, est leur fort taux d’abandon, aussi appelé taux d’attrition* (Lhommeau 2014, p. 55 ; Prat 2015, pp. 46-51, Cisel 2016), ce taux pouvant aller jusqu’à 80%-90% des inscrit-e-s (MOOCs@Edinburgh Group, 2013; Cisel 2013 ; Pomerol, Epelboin et Thoury 2014, p. 77).

Le challenge consiste donc à trouver un moyen de motiver suffisamment l’apprenant-e, afin qu’il-elle n’abandonne pas sa formation en cours. Ceci peut se faire par la mise en place d’un accompagnement optimal, par une inscription payante ou par un format de cours plus concis (Prat 2015, pp. 46-51 ; Lhommeau 2014, p. 55).

Le Tableau 2 ci-dessous reprend les avantages et inconvénients des dispositifs d’e-learning (Prat 2015, pp. 46-48).

Tableau 2 : Avantages et inconvénients des dispositifs d’e-learning

(d'après Prat 2015)

De même que l’apprentissage en présentiel, l’e-learning peut faire recours à différentes stratégies d’enseignement, chacune d’entre elles présentant des avantages et des inconvénients, dont certains sont spécifiques au mode de formation à distance. Ces avantages et inconvénients sont donnés dans le Tableau 3.

Tableau 3 : Avantages et inconvénients des stratégies d’enseignement dans un contexte de formation à distance

(d’après Comment choisir les stratégies d’enseignement ? [sans date] ; Daïd et Nguyen 2014; Prat 2015; Pomerol, Epelboin et Thoury 2014)

On peut aussi remarquer que, de l’exposé magistral au travail individuel, ces stratégies d’enseignement sont de moins en moins centrées sur l’action de l’enseignant-e et de plus en plus centrées sur l’activité des apprenant-e-s (Comment choisir les stratégies d’enseignement ? [sans date]).

Revue de l’existant des formations et ressources e-learning en GDR

A partir de la littérature et de recherches libres sur internet, nous avons dressé un inventaire des ressources disponibles pour les chercheu-r-se-s pour la GDR. Ces ressources inventoriées, existant sous la forme d’information, de formation ou de matériel de formation, ont été divisées en deux catégories: d’une part les ressources mises à disposition par les partenaires du projet DLCM, et d’autre part celles mises à disposition par d’autres institutions à l’international. Cet inventaire contribue à répondre à trois objectifs. En identifiant les ressources de formation en GDR fournies par les partenaires DLCM, en caractérisant leur nombre, leur type et en dégageant d’autres éléments éventuels, on peut établir un état des lieux de l’activité des différents partenaires dans ce domaine. On peut aussi en déduire un panorama global des activités et une typologie des ressources de formation en GDR. Enfin, en procédant à cet inventaire, on peut identifier précisément les ressources exploitables pour une formation e-learning en GDR pour le projet DLCM, qu’elles soient sous forme de matériel de référence ou de ressources réutilisables.

Le détail de l’inventaire est donné dans Bari, Bezzi et Guirlet (2020). Nous présentons ici nos principales observations à propos de cet inventaire.

Les partenaires DLCM qui fournissent des ressources en ligne sur la GDR sont l’EPFL, l’ETHZ, la HEG-Genève, l’Université de Bâle, l’Université de Genève, l’Université de Lausanne et l’Université de Zurich (seul SWITCH n’en fournit pas). Pour des raisons de faisabilité, l’exploration de la partie GDR des sites des institutions s’est limitée à deux niveaux de profondeur. Cette partie de l’inventaire nous permet de faire les observations suivantes:

- Toutes les institutions proposent des formations en GDR en présentiel, à l’exception de l’Université de Bâle.

- Chaque institution produit les ressources qu'elle fournit, sans mutualiser leur production avec d’autres institutions.

- La responsabilité des ressources de formation en GDR incombe essentiellement à la bibliothèque, ou peut être partagée entre la bibliothèque, le département de la recherche et le département informatique (cas de l’université de Bâle).

- Le projet DLCM, les services et les ressources qu’il fournit (“Coordination Desk”(9) et “Data Management Checklist”(10) par exemple) sont très peu mentionnés.

- l’EPFL et l’Université de Genève catégorisent leurs services par profil d’utilisat-eur-rice-s : étudiantes, chercheuses, enseignantes.

- Plusieurs institutions font référence à des expert-e-s et des personnes-clés pour la GDR: l’Université de Lausanne propose des points de contacts par faculté pour les données de la recherche et l’EPFL a instauré sa communauté de « Data Champions ».

Sur la base de ces observations, nous recommandons DLCM d’encourager ses partenaires à mentionner DLCM et ses services de façon plus visible sur leurs pages institutionnelles consacrées à la GDR, à utiliser davantage les ressources procurées par le projet, et à mentionner plus souvent les formations présentielles de DLCM.(9)

Les ressources des institutions ou organismes à l’international (Suisse comprise, mais hors partenaires DLCM) se présentent sous forme de pages web (informations textuelles données sur un site), de documents textuels téléchargeables, de formations en ligne et de supports de formation en présentiel ou en ligne, et de matériel générique spécifiquement conçu pour être réutilisé et adapté à d’autres contextes. Celui-ci est particulièrement intéressant pour une réutilisation possible pour la formation e-learning en GDR de DLCM. Dans un second temps, on pourra aussi réutiliser et adapter certaines ressources dont la licence le permet.

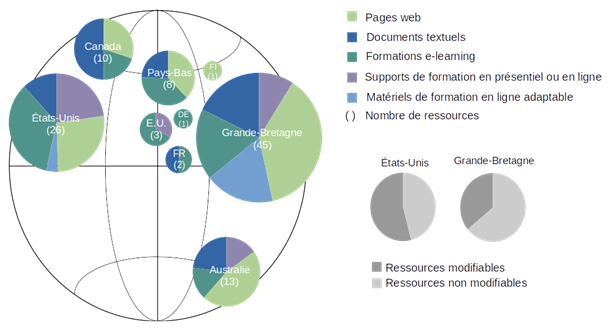

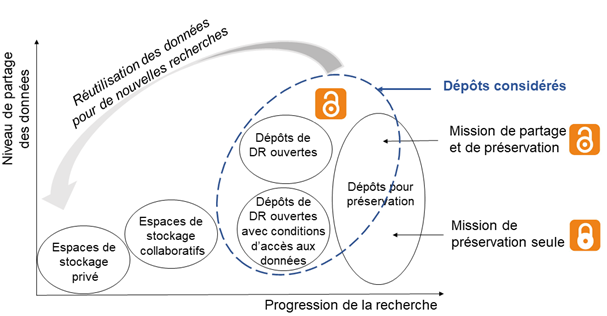

La Figure 2 synthétise le nombre de ressources par pays et leur répartition par catégorie. Dans le cas des formations en ligne, les institutions européennes proposant aussi des ressources, une sous-section « Europe » a été insérée.

Figure 2 : Nombre de ressources par pays et répartition par catégorie ; part des ressources modifiables et non-modifiables pour la Grande-Bretagne et les Etats-Unis

De façon peu surprenante, on observe le rôle très actif en soutien et en formation à la GDR des institutions et organismes de Grande-Bretagne, bénéficiant de la coordination de leurs activités dans ce domaine par le centre d’expertise DCC (Digital Curation Center, DCC [sans date]a) (voir également Fachinotti, Gozzelino et Lonati 2016, p.15). Ceci se traduit par le nombre important de ressources en ligne mises à disposition (quarante-cinq au total) qui se répartissent entre les ressources textuelles, les formations en ligne et les supports de formation. Il est intéressant de noter que ce rôle important de la Grande-Bretagne se reflète aussi dans le matériel de formation adaptable mis à disposition (huit ressources), tel que celui des projets disciplinaires du programme RDMTrain (DCC [sans date]b; JISC [sans date]) et d’autres ressources (Jones, Pryor et Whyte 2013, pp. 9-10) déjà évoquées dans la revue de la littérature.

Les Etats-Unis arrivent en deuxième position (vingt-six ressources au total). Si le nombre de supports de formation qu’ils fournissent est plus important que celui de la Grande-Bretagne (six au lieu de quatre), ils ne proposent qu’une seule ressource de matériel de formation en ligne adaptable (Data Carpentry [sans date]).

En troisième position, l’Australie, soutenue dans ce domaine par le centre d’expertise ANDS (Australian National Data Service [sans date] ; Australian National Data Service 2017 ; Dennie et Guindon 2017), met à disposition treize ressources au total. Parmi celles-ci on a très peu de formations en ligne et de matériel de formation en ligne, et aucun matériel de formation adaptable.

Pour la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, on a distingué le nombre de ressources modifiables et le nombre de ressources non modifiables selon leur licence (voir Figure 2). Dans les deux cas, une partie significative des ressources (seize de Grande-Bretagne, quatorze des Etats-Unis) pourra être réutilisée et adaptée au contexte spécifique du projet DLCM.

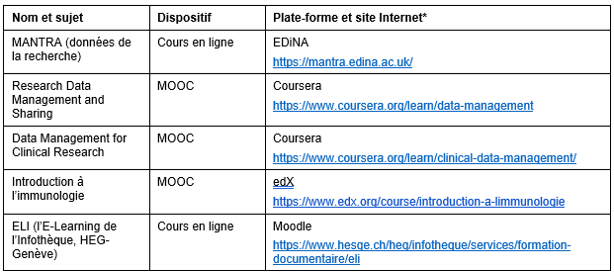

Le second volet de notre revue de l’existant a consisté en une analyse du point de vue d’apprenant-e-s de cinq formations en ligne hébergées par différentes plateformes (Tableau 4), dans l’objectif d’observer des bonnes pratiques et d’en déduire des recommandations pour la formation DLCM.

Chaque formation en ligne a été caractérisée suivant des critères portant sur la formation en général, sur son contenu et sa structure, sur les conditions d’accès, l’interaction (apprenant-e-s, format-eur-rice), l’évaluation de l’apprenant-e- et les aspects légaux. Les descriptions complètes suivant notre grille d’analyse sont données dans Bari, Bezzi et Guirlet (2020).

Tableau 4 : Formations sélectionnées pour les études de cas

Nos principales observations portent sur les points suivants :

Forme du contenu: l’absence de contenu animé (cas de “Data Management for Clinical Research“) rend le suivi plus difficile. On cerne ici l’importance d’avoir un bon équilibre des types de contenu : texte sur des diapositives, images, vidéos, activités interactives afin de maintenir l’attention et la stimulation des participant-e-s. Pour MANTRA et “Research Data Management and Sharing” sur Coursera, les interviews et témoignages de chercheu-r-se-s sur leurs pratiques permettent vraiment d’ancrer la formation dans le réel et de rendre le sujet plus vivant.

Lien du contenu avec le contexte local: pour MANTRA et “Research Data Management and Sharing”, une grande place est donnée au contexte de l’institution ou du pays (politiques, directives, guides, outils de l’Université d’Edimbourg ; financements de la recherche aux Etats-Unis). On voit l’importance d’ancrer une formation en GDR dans le contexte local ; il faut tenir compte des contraintes de l’environnement (politique, institutionnel), tout en rendant la formation pertinente et utile au plus grand nombre.

Liens entre formations et complémentarité: MANTRA renvoie vers le MOOC ”Research Data Management and Sharing” les apprenant-e-s qui veulent bénéficier d’une certification. ELI informe les apprenant-e-s qu’ils-elles peuvent bénéficier d’une formation personnalisée et en présentiel de la part de l’infothèque. Ce sont deux exemples de formations qui reconnaissent l’utilité et la complémentarité d’autres ressources, qu’elles soient en e-learning ou en présentiel.

Adaptabilité* du parcours (personnalisation): seule MANTRA redirige les participant-e-s vers des modules différents selon leur profil, professionnel-le de l’information, chercheu-r-se, doctorant-e, pour une personnalisation du parcours d’apprentissage. Le questionnaire proposé en préalable à ELI permet d’établir son profil documentaire et d’évaluer en fin de formation sa progression, mais celui-ci n’est pas utilisé pour individualiser le parcours d’apprentissage.

Appréciation de la formation par les apprenant-e-s: toutes les formations étudiées ici permettent aux participant-e-s d’envoyer leur appréciation sur le cours, et d’éventuellement lui attribuer une évaluation (sous forme de note ou sous forme d’un nombre d’étoiles pour les MOOC Coursera). Pour les MOOC Coursera, cette appréciation, présentée comme un moyen d’améliorer la formation, est aussi utilisée pour la promotion du cours faite sur la page d’accueil.

Avantages de l’environnement des plates-formes MOOC: les formations délivrées sur Coursera et edX bénéficient évidemment de tous les avantages procurés par l’environnement de la plate-forme. Le suivi individuel du parcours des apprenant-e-s permet à chacun-e de connaître le temps estimé pour finir la formation, de reprendre là où on s’est arrêté, de recevoir des e-mails de rappels. Coursera et edX proposent également, et c’est là une spécificité importante des MOOC, un environnement propice à l’interaction entre les apprenant-e-s : forum de discussion, hashtag Twitter sur le cours, notation des devoirs par les pairs. C’est une tentative de recréer une communauté, la communauté qui se forme naturellement lors d’une formation en présentiel. Coursera et edX permettent également du mobile learning, répondant ainsi aux nouvelles pratiques des utilisat-eur-rice-s.

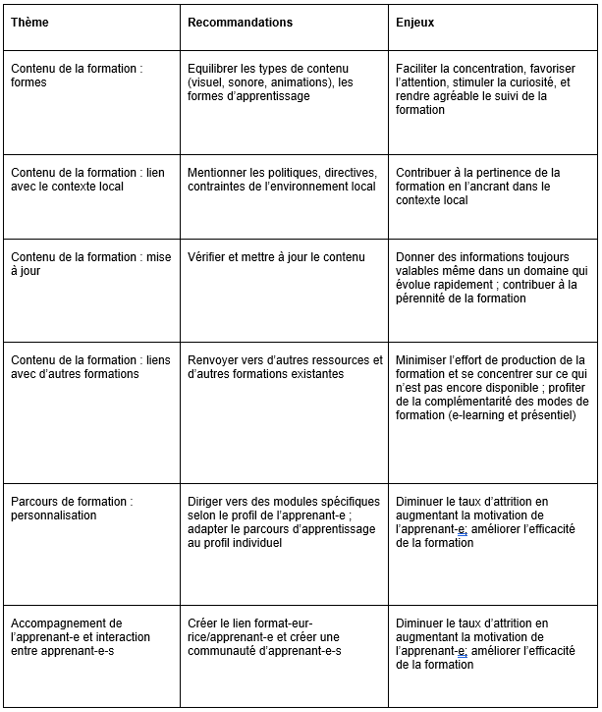

A partir de ces observations nous formulons à nouveau des recommandations pour la formation e-learning de DLCM (Tableau 5).

Tableau 5 : Recommandations déduites des études de cas pour la formation e-learning de DLCM

Conception de la formation DLCM

En ce qui concerne la conception elle-même de la formation e-learning, plusieurs auteur-e-s recommandent de suivre une démarche projet (Prat 2015, pp. 74-78 ; Pomerol, Epelboin et Thoury 2014, pp. 21-57). Nous discutons ici de quelques aspects-clés de cette démarche: les besoins du public-cible, l’implication des apprenant-e-s et des partenaires DLCM, les modalités des formations e-learning.

Besoins du public-cible

Pour rappel, le public-cible de la formation DLCM est constitué des chercheu-r-se-s et des doctorant-e-s d’une institution académique suisse, que cette institution soit partenaire ou non de DLCM. Plusieurs outils sont à disposition pour cibler précisément les besoins du public-cible de la formation et rendre celle-ci plus efficace. Les enquêtes sur l’évaluation des besoins pour le projet DLCM ont été déjà mentionnées dans la partie sur la revue de la littérature (Blumer et Burgi 2015; Burgi, Blumer et Makhlouf-Shabou 2017; Burgi et Blumer 2018), et une première typologie des besoins (profils des utilisat-eur-rice-s, zone linguistique, discipline, sujet) a été établie à partir de l’analyse des requêtes reçues par le Coordination Desk du DLCM (DLCM 2019a). Nous suggérons de poursuivre cette démarche pour enrichir cette typologie. Nous suggérons également de répertorier et d’analyser les interrogations récurrentes durant les formations en présentiel données par DLCM (DLCM 2019c). Par ailleurs, comme nous l’avons vu avec notre inventaire, les partenaires DLCM sont eux aussi déjà fortement engagés dans la formation à la GDR et leur expérience dans ce domaine peut certainement contribuer à cibler les besoins spécifiques des futures apprenant-e-s.

Implication des apprenant-e-s

Si les auteur-e-s ne s’accordent pas tous-tes à impliquer les apprenant-e-s dans le projet de conception de la formation (Benraouane 2011, p.41 ; Prat 2015, pp. 80-84 ; Pomerol, Epelboin et Thoury 2014, pp. 24-31), la réussite du projet nous semble indissociable de leur participation. C’est pourquoi nous recommandons de les intégrer au projet (futur-e-s, présent-e-s et ancien-ne-s apprenant-e-s), dès la phase d’analyse du projet, sur les aspects et avec les contributions détaillés dans le Tableau 6.

Tableau 6 : Contributions possibles par les apprenant-e-s à la conception et à la maintenance de la formation.

|

Gestion de projet |

Identifier les départements (bibliothèque, IT, administration de la recherche, département juridique) et les personnes-clés susceptibles d’être impliquées dans l’équipe projet |

|

Contenu de la formation |

Identifier les besoins des futures apprenant-e-s |

|

Contribuer à la création de contenu en fonction de ses compétences et en fonction des disciplines pour les modules avancés |

|

|

Contribuer à la traduction des cours et des ressources dans les différentes langues nationales |

|

|

Revoir et mettre à jour le contenu |

|

|

Communication – visibilité à l’externe |

Prendre part à la communication sur la formation |

|

Communication – valorisation à l’interne |

Mentionner la formation DLCM sur le catalogue de formations de l’institution |

|

Inciter les bibliothécaires de l’institution à informer sur la formation DLCM et à l’utiliser |

|

|

Inclure la formation DLCM dans un cursus académique de l’institution |

Les contributions et les suggestions des apprenant-e-s peuvent être récoltées à l’aide d’ateliers en groupe, d’entretiens individuels ou de questionnaires.

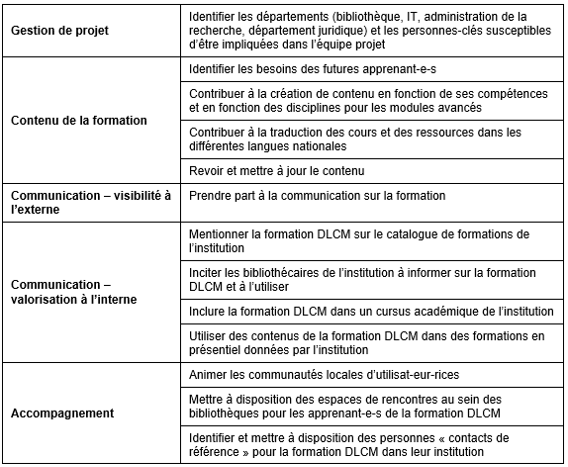

Implication des partenaires DLCM

L’ambition du DLCM est de proposer une formation au niveau national. Pour ce faire, nous encourageons fortement à faire participer davantage ses partenaires à ce projet de formation. Le Tableau 7 décrit leurs possibles contributions qui pourraient favoriser la réussite et l’efficacité de la formation.

Tableau 7 : Contributions possibles par les partenaires DLCM

Modalités des formations e-learning

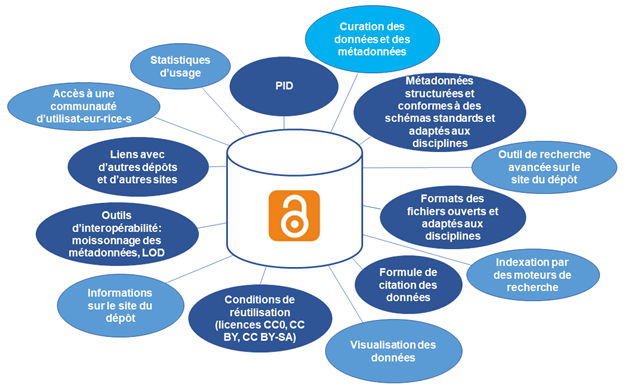

Une formation e-learning peut se décliner selon de multiples modalités: tout à distance ou hybride (blended learning), inscription payante ou pas, interactivité ou pas et types d’interaction, délivrance d’un certificat ou pas, etc. Pour chaque aspect, l’équipe projet doit faire un choix parmi ces modalités au moment de l’analyse des besoins, en fonction de critères liés au public-cible et aux besoins des utilisat-eur-rice-s, aux ressources du projet, etc.

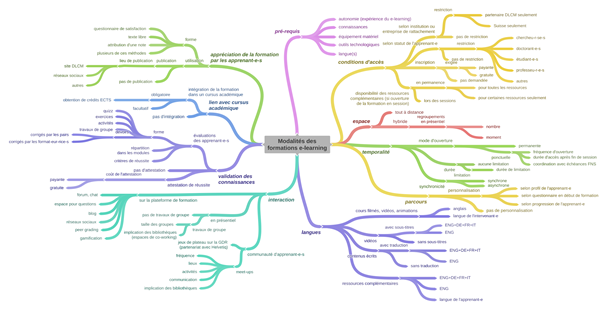

L’éventail complet des modalités possibles pour les différents aspects caractérisant une formation e-learning est présenté sur la Figure 3 et discuté en détail par Bari, Bezzi et Guirlet (2020). Nous présentons ici une sélection des plus pertinentes d’entre elles pour le choix de dispositifs adaptés au contexte DLCM.

Figure 3 : Modalités de formations e-learning pour différents aspects

Conditions d’accès

En théorie, l’accès à la formation peut être ouvert ou restreint. Dans ce second cas, les restrictions peuvent s’appliquer en fonction de l’institution d’affiliation de l’apprenant-e (partenaire ou non de DLCM), et du statut de l’apprenant-e (chercheu-r-se ou doctorant-e, ou autre, e.g. étudiant-e ou professeur-e), et l’inscription peut être rendue obligatoire ou pas. De même, on peut mettre à disposition de manière permanente des ressources complémentaires fournies avec la formation ou uniquement une partie d’entre elles, ou au contraire décider qu’elles ne seront accessibles que durant les sessions de formation.

La composante nationale étant primordiale pour DLCM, il faudrait que cette formation soit accessible a minima à la communauté scientifique suisse, par le biais d’une authentification avec une adresse e-mail d’une institution suisse. Concernant l’accès aux ressources complémentaires, donner accès de manière permanente à certaines ressources inciterait les apprenant-e-s à utiliser le site de DLCM comme source première de formation en GDR et permettrait de fidéliser cette communauté d’apprenant-e-s. Cela simplifierait aussi le travail des institutions qui pourraient directement référencer les ressources de DLCM plutôt que de créer les leurs, avec l’avantage du point de vue de DLCM d’augmenter la visibilité de ces ressources. Ouvrir la formation à un public plus large (par exemple les étudiant-e-s et les professeur-e-s, ou encore les professionnel-le-s de l’information) permettrait aussi d’augmenter les chances de la formation d’être utilisée.

Temporalité

Deux aspects sont à considérer pour la temporalité : l’ouverture de la formation et sa durée. La formation est accessible soit en permanence soit à des périodes déterminées. La durée de la formation peut également être illimitée ou restreinte (à un certain nombre de semaines par exemple). Dans le cas d’une formation à dates et à durée fixes, la méthode synchrone (Prat 2015, p. 64) propose de surcroît une interaction directe : la formation est donnée en temps réel sous forme d’une classe virtuelle où sont “rassemblé-e-s” intervenant-e-s et apprenant-e-s.

Une ouverture permanente de la formation a l’avantage de ne pas contraindre le public à un calendrier imposé, mais peut toutefois rendre la formation moins attrayante. Sachant qu’il-elle pourra s’y inscrire à n’importe quel moment, l’apprenant-e pourrait être tenté-e de repousser le moment de concrétiser cette formation. Le plan de communication devra être pensé en conséquence. L’absence de contrainte sur la date de fin de formation entraîne aussi le risque pour l’apprenant-e de ne pas être assez incité-e à terminer la formation.

Interaction

Plusieurs formes d’interaction peuvent ponctuer la formation en ligne du DLCM : des outils tels que ceux des plates-formes classiques d’e-learning de type Coursera (forum ou chat entre étudiant-e-s ou d’étudiant-e à accompagnat-eur-rice, réseaux sociaux, etc.), le peer grading* ou la gamification*. Dans notre cas, vues la dimension nationale du projet et la proximité géographique entre apprenant-e-s et format-eur-rice-s sur le territoire suisse, il nous semble tout à fait envisageable qu’une partie de cet accompagnement se fasse en mode présentiel, au moyen de travaux de groupes et de rencontres plus informelles, propices à créer une communauté locale d’apprenant-e-s. Des meet-ups* (opportunément appelés “DLCM” pour “Data Literacy Coffee Meet-ups”) pourraient avoir lieu dans différentes régions et dans différentes langues en fonction des apprenant-e-s inscrit-e-s. Ces différentes activités seraient initiées par le DLCM qui se chargerait de communiquer sur ces évènements et de proposer des lieux de rencontre. Sur le modèle des Learning Hubs(10), les bibliothèques académiques pourraient fournir des espaces de co-working et de discussion autour de la formation.

Validation des connaissances, certificat de réussite

Des évaluations en cours de formation permettent de faire des retours à l’apprenant-e sur ses progrès et de ce fait, d’entretenir sa motivation. C’est aussi un moyen de solliciter sa participation avec des activités interactives, des quizz, des exercices, des devoirs (le peer grading renforce aussi l’interaction entre apprenant-e-s), parfois des jeux.

Dans le cas de l’adaptative learning, ces évaluations intermédiaires fournissent les informations pour adapter le parcours d’apprentissage au fur et à mesure. Dans tous les cas, elles seront aussi utilisées après les sessions pour s’assurer que la formation est efficace et pour éventuellement l’améliorer. Pour ces différentes raisons, il est important de les répartir régulièrement tout au long du parcours.

L’évaluation finale, seule ou combinée avec les évaluations intermédiaires, en cas de bons résultats selon les critères fixés par les format-eur-rice-s, peut conduire à une attestation ou un certificat de réussite de la formation. On peut choisir de faire payer ce certificat à l’apprenant-e, sur le modèle actuel des plates-formes de MOOC les plus importantes.

Présentation de trois options de dispositifs e-learning en GDR pour la formation DLCM

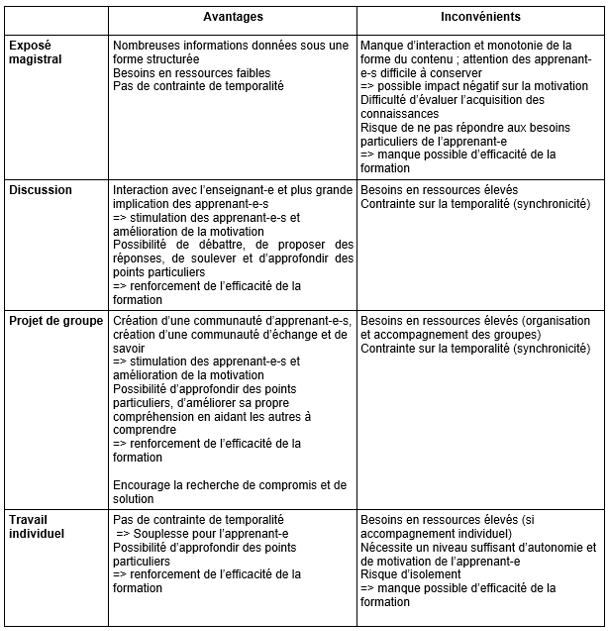

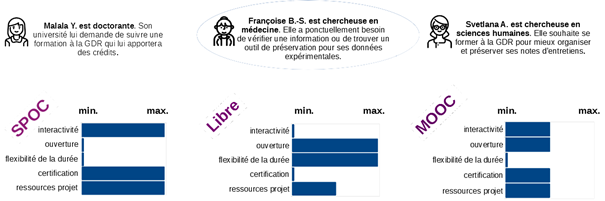

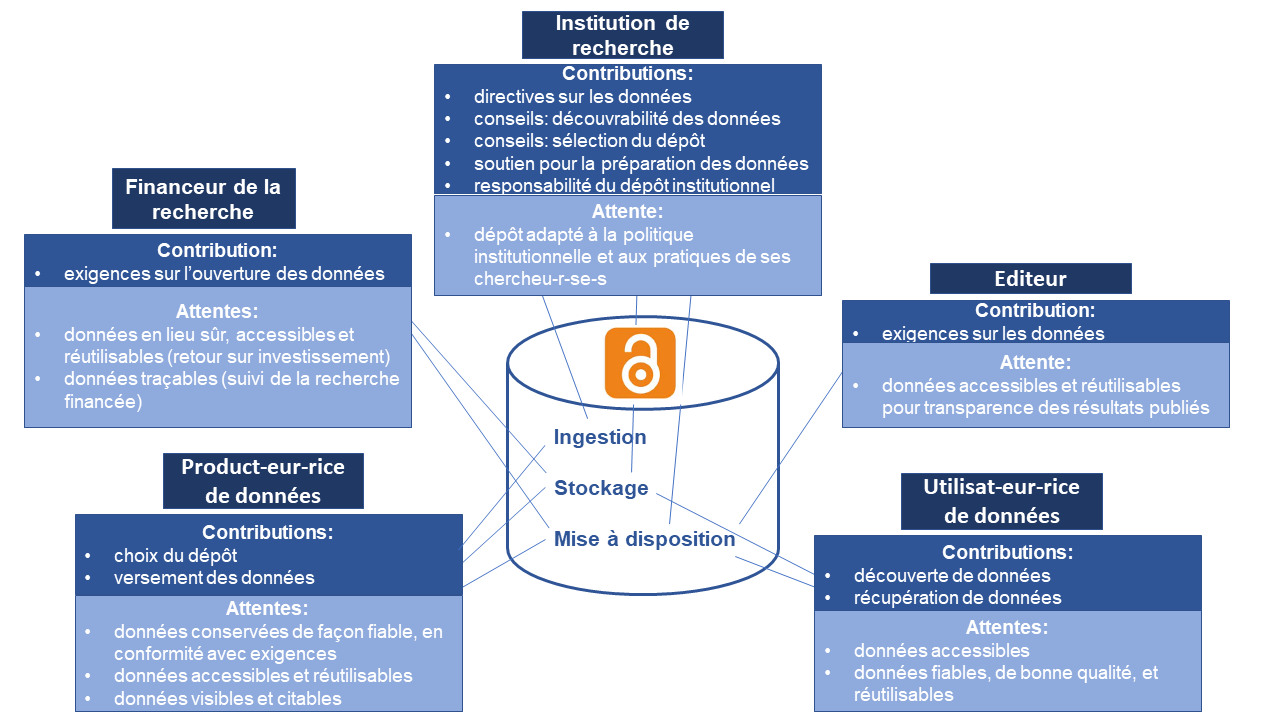

Afin de proposer des types de dispositifs pertinents, nous identifions trois profils-types parmi le public-cible et, en fonction de leurs besoins spécifiques, nous suggérons trois dispositifs pour la formation e-learning DLCM selon les scénarii présentés ci-dessous et sur la Figure 4.

Scénario 1 : un SPOC, une formation très encadrée et créditée pour les doctorant-e-s

Dans ce premier scénario, une université exige de ses doctorant-e-s qu’il-elle-s suivent une formation e-learning en GDR dans le cadre de leur cursus académique(11) et leur octroie des crédits en cas de réussite. L’objectif est à la fois de sensibiliser à la GDR, de responsabiliser et de faire prendre de bonnes habitudes aux doctorant-e-s dès le début de leur carrière (Carlson et Stowell-Bracke 2013 ; Jones 2014, p.107). L’intégration de la formation dans le cursus académique s’accompagne aussi d’une reconnaissance de sa qualité. Cette intégration rend la formation plus visible, évite qu’elle ne reste optionnelle et assure sa pérennité. Et pour l’université, elle est un outil utile pour la mise en pratique de sa politique de formation en GDR. Dans le contexte DLCM, ce dispositif pourrait être étendu aux étudiant-e-s de Bachelor et de Master qui produisent des données avec leurs travaux, et pour les former avant le début d’un doctorat éventuel.

Nous recommandons dans ce cas une formation sous forme de SPOC (Figure 4, cas de Malala Y.). Comme mentionné plus haut, ce dispositif est très exigeant en termes de ressources, du fait de la préparation, de l’accompagnement et de l’interaction plus poussés.

Scénario 2 : un MOOC en GDR pour chercheu-r-se-s

Prenons maintenant le cas d’un-e chercheu-r-se qui souhaite acquérir des compétences solides en GDR et intégrer de bonnes pratiques dans son quotidien professionnel. Cette personne sait qu’elle dispose de pré-requis techniques et de connaissances suffisants pour se former de façon autonome. Elle apprécie la souplesse de l’e-learning tout en bénéficiant d’un cadre temporel fixé et d’outils d’accompagnement en ligne pour aller au terme de sa formation.

Le MOOC, ouvert à tout public et sur inscription, et qui se déroule lors de sessions à durée fixe, est le dispositif le plus adapté (Figure 4, cas de Svetlana A.). L’apprenant-e y bénéficie d’un environnement propice à l’interaction avec l’accès possible à un forum, à un espace de chat et à des réseaux sociaux. Grâce au suivi par la plate-forme de son parcours d’apprentissage, cette personne est informée du temps nécessaire pour finir sa formation, et reçoit des e-mails de relance si elle ne se connecte pas régulièrement à la formation. En cas de réussite, elle peut recevoir un certificat payant. Le niveau de ressources engagées est ici plus faible que celui du SPOC, du fait d’un accompagnement moins poussé.

Scénario 3 : des ressources en libre accès pour des besoins ponctuels

Dans un contexte de changement très rapide du domaine de la GDR, il est tout à fait vraisemblable qu’un-e chercheu-r-se, ayant des connaissances préalables en GDR, ait ponctuellement besoin de mettre à jour ses connaissances, de vérifier une information ou de trouver un outil (document-type de DMP par exemple, dépôt de données le plus adapté, etc.) à différentes étapes d’un projet ou de sa carrière.

Nous préconisons dans ce cas d’utiliser une formation libre (Figure 4, cas de Françoise B.-S.), de type MANTRA (Rice 2014, MANTRA 2018), comme une base de ressources, ouverte à tout moment et à tout type de chercheu-r-se. L’apprenant-e n’y bénéficie d’aucun accompagnement ni d’aucune interaction avec les autres apprenant-e-s et ne reçoit pas de certification (son parcours individuel n’est pas suivi et les éventuelles activités ne sont pas utilisées pour une évaluation finale; elles servent seulement à stimuler sa motivation). Les ressources engagées sont moins importantes que pour les deux autres dispositifs. Elles sont essentiellement utilisées pour mettre en place la formation et la mettre à jour régulièrement.

Figure 4 : Proposition de dispositifs e-learning pour trois profils-types

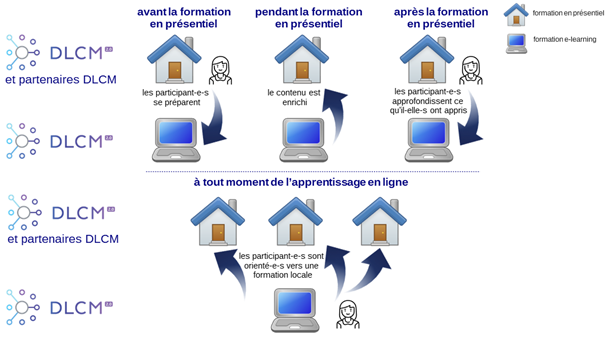

Compte tenu du contexte du projet DLCM, nous identifions d’autres avantages spécifiques à ce dispositif de formation libre.

Dans le cadre du volet consultation, formation et éducation de sa deuxième phase, DLCM organise régulièrement des formations en présentiel (DLCM 2019c). Avec notre inventaire des formations et des ressources e-learning en GDR des partenaires DLCM, nous avons observé l’importance des activités de formation en présentiel par ces partenaires, sous la forme de consultations individuelles, et d’ateliers et de cours (Bari, Bezzi et Guirlet 2020).

Un accès sans condition aux ressources de la formation e-learning permettrait d’utiliser ou de rediriger les apprenant-e-s vers celle-ci à différents stades des formations en présentiel (Figure 5). Avant la formation en présentiel, ces ressources en accès libre servent pour la préparation des participant-e-s (on retrouve alors une approche de classe inversée) (Lhommeau 2014, p. 216; Pomerol, Epelboin et Thoury 2014, p. 11, p. 100). Pendant son déroulement, la projection de vidéos ou la réutilisation d’activités faisant partie de ces ressources e-learning viennent soutenir la formation en présentiel. Enfin, après la formation en présentiel, des modules ou des séquences spécifiques permettent un approfondissement de certains aspects par les participant-e-s. Ainsi utilisée, et vraisemblablement plus référencée dans les catalogues de formation des institutions, la formation e-learning DLCM deviendrait plus visible. Cette formation libre, ou base de ressources communes, dans un esprit d’ouverture et de partage, pourrait même inclure des ressources clés en main, adaptables au contexte de chaque institution, de façon similaire au matériel de formation réutilisable produit par le projet RDMTrain du Jisc (DCC [sans date]b ; JISC [sans date]). Ce fonctionnement aussi lui donnerait plus de visibilité et lui garantirait une meilleure pérennité (du fait de sa plus forte utilisation).

Inversement, on peut imaginer orienter les apprenant-e-s de cette formation e-learning libre, selon leurs intérêts et leur localisation, vers les formations en présentiel de DLCM ou de ses partenaires (Figure 5). Ce qui contribuerait là encore à recréer une communauté d’apprenant-e-s et à tirer bénéfice au maximum des deux types d’apprentissage, en présentiel et à distance.

Figure 5 : Proposition de fonctionnement couplé entre les formations en présentiel de DLCM et de ses partenaires et la formation e-learning de DLCM

Les deux parties, DLCM et ses partenaires, ont toutes deux à gagner de ces échanges. Les partenaires profitent de ressources toutes faites, fiables car mises à jour régulièrement, et adaptées au contexte national. La formation e-learning peut faire partie de leurs outils de mise en œuvre de leur politique institutionnelle d’engagement vers l’Open Science. Participer au projet de formation e-learning de DLCM leur offre également l’opportunité de jouer un rôle actif dans la formation à la GDR à l’échelle nationale.

De son côté, la formation DLCM, en combinant formation e-learning et composante présentielle, tire avantage des bénéfices de ces deux types d’approches : la souplesse de l’e-learning et la stimulation apportée par les contacts humains. Cette complémentarité est efficace pour amoindrir le taux d’attrition couramment très élevé en e-learning. En s’appuyant sur les formations en présentiel déjà existantes au sein de DLCM et en impliquant ses partenaires, cette démarche aura en outre l’avantage de renforcer l’attractivité et le rayonnement de la formation e-learning. Et le lien entre DLCM et ses partenaires en sera d’autant plus renforcé.

Enfin, ce fonctionnement en synergie des deux parties contribuerait effectivement à remplir les trois objectifs de la formation identifiés plus haut: partager les ressources en formation à la GDR déjà existantes, fédérer autour d’une culture nationale en GDR et mutualiser les efforts pour optimiser les ressources financières.

Conclusion

Au terme de ce travail, les objectifs identifiés ont été atteints et des réponses aux questions de recherche ont été apportées. A partir de la revue de la littérature et de la revue de l’existant, nous avons établi la typologie des formations e-learning en GDR, dressé un panorama des ressources en GDR par les partenaires DLCM et à l’international, identifié des ressources réutilisables et émis des recommandations pour la formation future du DLCM. Nous avons discuté des aspects-clé pour la conception de la formation DLCM, en tenant compte des spécificités du contexte du projet. Nous avons suggéré des contributions possibles à la formation pour les partenaires DLCM. En tenant compte aussi des particularités des catégories de public-cible pour cette formation, nous avons proposé trois options de dispositifs adaptés : un SPOC, un MOOC et une formation libre. Nous avons discuté plus en détail les avantages spécifiques que la formation libre apporte au projet et à ses partenaires. Celle-ci favorise en effet le renforcement du lien entre partenaires DLCM, le partage de ressources et d’expertise en formation à la GDR, la construction d’une culture nationale en GDR, la mutualisation des efforts et l’efficacité de la formation en amoindrissant son risque d’attrition.

La seconde phase de DLCM devant se terminer d’ici peu (à la fin de l’année 2020), et compte tenu des évolutions rapides dans le domaine de la GDR, il nous semble important de réfléchir à plus long terme sur la pérennité de la formation. Au cours de ce travail, nous avons évoqué à plusieurs reprises des pistes pouvant contribuer à assurer cette pérennité : assurer des mises à jour et une maintenance régulières, encourager son utilisation, l’ouvrir à un large public, l’intégrer dans un cursus académique. Le domaine de l’e-learning se caractérisant par un fort dynamisme, nous encourageons également DLCM à se tourner le plus possible pour sa formation vers des outils innovants, de façon à être en mesure de répondre aux nouvelles attentes des apprenant-e-s en e-learning : mobile learning, microlearning*, adaptative learning, ou dispositif intelligent qui collecterait des informations mises à jour sur le web, ... Ceci permettrait de continuer à placer l’apprenant-e au centre de la démarche projet, quel que soit le dispositif, et de rendre la formation, toujours et encore, la plus efficace possible.

Notes

(1)Les termes définis dans le glossaire sont marqués d’un astérisque lors de leur première apparition dans le texte.

(2)Voir à ce propos la revue de la littérature donnée dans Dennie et Guindon (2017).

(3)La typologie des besoins est aussi évaluée à partir de l’analyse des requêtes reçues par le DLCM (profils des utilisat-eur-rice-s, zone linguistique, discipline, sujet) (voir DLCM 2019a pour le premier semestre de l’année 2019).

(4)Les pratiques et les besoins peuvent aussi être évalués en consultant les DMP produits par les chercheu-r-se-s de l’institution (voir par exemple Choudhury 2014, p.127 pour le Johns Hopkins University Data Management Services).

(5)Par exemple, lors d’un Swiss Research Data Day (DLCM 2019b) ou d’une Journée Open Science Day à l’EPFL (EPFL 2019)

(6)Par exemple, lors d’un Swiss Research Data Day (DLCM 2019b) ou d’une Journée Open Science Day à l’EPFL (EPFL 2019)

(7)https://www.dlcm.ch/services/dlcm-training

(8)https://www.dlcm.ch/resources/dlcm-training

(9)https://www.dlcm.ch/resources/dlcm-dmp

(10)« ces lieux de rencontre dédiés aux MOOC et localisés dans des bibliothèques, des consulats, ou autres lieux publics », lancés par la plate-forme Coursera (Cisel 2018).

(11)comme déjà appliqué par certaines universités, tel que présenté plus haut.

Glossaire

Accompagnant-e : voir accompagnement

Accessibilité : dans le cas des normes des modules pédagogiques et selon Prat (2011, p. 35), “capacité de repérer des composantes pédagogiques à partir d’un site distant, d’y accéder et de les distribuer à d’autres sites”.

Accompagnement (pédagogique, technique), fonctions (services) d’accompagnement (des formations e-learning) : selon Prat (2010, p. 290), “tâches, missions, compétences que les formateurs (tuteurs, coachs) mettent en oeuvre pour la conduite des formations à distance: contact direct, coordination, support technique, animation de forum, suivi pédagogique, évaluation …”. Ces tâches sont assurées par la ou les format-eur-rice-s e-learning et par la ou les tut-eur-rice-s (ou coachs). Nous ne faisons pas de distinction entre ces termes pour ce qui concerne ces tâches d’accompagnement et employons à la place le terme “accompagnant-e”. Pour plus de détails sur les rôles de l’accompagnant-e, on peut consulter Prat (2010, pp. 212-213) et Pomerol, Ebelpoin et Thoury (2014, p. 130).

Adaptabilité : dans le cas des normes des modules pédagogiques et selon Prat (2011, p. 35), “capacité à personnaliser l’enseignement en fonction des besoins définis pour les apprenants”.

Adaptative learning : le parcours d’apprentissage des apprenant-e-s est adapté en temps réel par des algorithmes à partir du suivi des actions de l’apprenant-e (Lhommeau 2014 p.130).

Apprenant-e : selon Prat (2010, p. 290), “personne engagée et active dans un processus d’acquisition ou de perfectionnement des connaissances et de leur mise en oeuvre (AFNOR)”.

Blended learning (ou cours hybride): terme anglais désignant un parcours alternant formation à distance et face à face pédagogique (présentiel) (Prat 2012, p.293)

Classe inversée : selon Lhommeau (2014, p. 216), “méthode pédagogique visant à donner des cours magistraux sur l’Internet et à réserver le présentiel pour de l’échange et de la mise en pratique”. On parle aussi de flipped pedagogy ou flipped classrooms: cours mis à disposition des élèves pour que ceux-ci puissent les préparer chez eux (Pomerol, Epelboin et Thoury 2014, p. 11) et temps avec l’enseignant-e consacré à un dialogue approfondi (Pomerol, Epelboin et Thoury 2014, p. 100).

Classe virtuelle : selon Prat (2010, p. 292), “désigne la simulation d’une classe réelle. Elle permet de réunir en temps réel sur Internet ou un réseau, des participants et un formateur qui peuvent notamment discuter, se voir, visionner des documents, des vidéos, réaliser des quizz, partager leur écran.”

Cours en ligne fermé : distribué par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, destiné à un groupe d'apprenant-e-s régulièrement inscrit-e-s et ayant donc acquitté des droits d'inscription, distribué sur une plate-forme (Learning Management System ou LMS), dispensé seul ou dans le cadre d'un parcours de formation, diplômant ou pas. Ce cours est généralement animé par une enseignant-e ou un-e tut-eur-rice qui assure la communication avec les participant-e-s et peut aussi animer des temps de formation en direct (appelés "synchrones"). Il comprend des ressources de contenus (i.e. la partie "cours"), des activités d'apprentissage (i.e. des exercices à faire, des épreuves d'évaluation...) et un espace d'interaction (généralement un forum) qui permet aux participant-e-s d'interagir entre elles et avec les animat-eur-rice-s du cours (MOOC et e-learning, quelles différences ? 2014).

Cours en ligne ouvert : distribué par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, destiné à toutes celles qui veulent s'autoformer sur un sujet qui les intéresse, généralement distribué sur une plate-forme, non diplômant. Ce cours n'est pas tutoré, l'apprenant-e doit suivre son parcours seul-e. A côté des ressources de "cours" proprement dites, on trouve dans ces cours quelques exercices à correction automatique tels que des quiz, qui permettent à l'apprenant-e d'évaluer sa compréhension. Ces cours ouverts ne comprennent généralement pas d'espace d'interaction, puisqu'ils ne sont pas suivis par des groupes constitués, mais par des personnes qui les suivent à titre individuel, quand bon leur semble. Ils ne comprennent pas non plus de temps de formation synchrones (MOOC et e-learning, quelles différences ? 2014).

Dispositif de formation : selon Prat (2010, p. 291), “ensemble des moyens techniques, logistiques et humains organisés dans le temps et dans l’espace pour répondre à la demande du commanditaire pour la formation d’une population précise.”

DLCM : DLCM est l’acronyme de l’expression Data Life-Cycle Management (qu’on pourrait traduire par “gestion des données tout au long de leur cycle de vie”) et désigne également le projet lancé en 2015 par huit institutions suisses1. Dans ce document, DLCM est utilisé exclusivement pour désigner ce projet.

Données de recherche : de nombreuses définitions sont disponibles dans la littérature ainsi que sur les pages Web des institutions sur la GDR (voir le document liste de ressources). Pour une définition intentionnellement inclusive, on peut consulter le guide ANDS : What is research data (Australian National Data Service 2017). On peut aussi se référer à la définition du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH, Canada) citée par Guindon (2013). Nous utilisons ici la définition de l’OCDE, qui nous paraît la plus pertinente pour le contexte de ce projet (OCDE 2007, p.18) :

« Enregistrements factuels (chiffres, textes, images et sons), qui sont utilisés comme sources principales pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider des résultats de recherche ».

E-learning : la Commission Européenne (2001) définit l’e-learning comme « l’utilisation des nouvelles technologies multimédias et de l’Internet, pour améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant l’accès à des ressources et des services, ainsi que les échanges et la collaboration à distance ».

Formation : en reprenant la définition de training donnée dans Makhlouf-Shabou (2017), on peut définir une formation comme le processus d’apprentissage permettant à une personne d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Ce processus peut aussi permettre l’approfondissement des connaissances et l’amélioration de la maîtrise de compétences.

Gamification : selon Lhommeau (2014, p. 57), “réutilisation de mécaniques de jeu dans un autre contexte afin de faciliter l’appropriation d’un sujet chez n’importe quel individu”.

Gestion des données de recherche (notée GDR) ou Research Data Management : nous sélectionnons deux types de définitions qui nous semblent complémentaires dans leur perspective:

● sous la perspective des activités, et en lien avec le cycle de vie, selon Cox et Verbaan (2018, p.4): [Research Data Management] “is about creating, finding, organising, storing, sharing and preserving data within any research process”; et selon Whyte and Tedds (2011): “Research data management concerns ‘the organisation of data, from its entry to the research cycle through to the dissemination and archiving of valuable results’’

● sous la perspective des finalités, selon le site Open research Data de l’Université de Lausanne (2019) : “cette gestion s'avère indispensable et cruciale à de multiples égards:

- elle assure la conformité avec le cadre légal et réglementaire tout comme les exigences des bailleurs de fonds et éditeurs scientifiques

- elle garantit l’authenticité, l’intégrité, la fiabilité et l’exploitabilité des données ;

- elle en facilite la reproductibilité, le partage et la réutilisation ;

- enfin elle rend davantage visibles les travaux et résultats de recherche et participe à la qualité de celle-ci“

Interactivité : selon Prat (2010, p. 292): “activité impliquant plusieurs personnes ou système dont le comportement s’ajuste suite à une action réalisée par l’un d’entre eux”.

Meet-up : selon Lhommeau (2014, p. 128), “se dit d’une soirée de réseautage social, centrée, pour les participants, sur un centre d’intérêts communs. La rencontre découle d’une mise en relation électronique en amont, initiée depuis une communauté virtuelle”. Les internautes se rassemblent physiquement dans leurs régions ou leurs villes respectives pour discuter et échanger autour de la formation (Pomerol, Epelboin et Thoury 2014, p. 76).

Microlearning : selon Wikipédia (Microlearning, 2018), "modalité de formation ou apprentissage en séquence courte de 30 secondes à 3 minutes, utilisant texte, images et sons."..." Comme technologie servant à l'instruction, le microlearning cible la création d'activités de micro-apprentissage à travers de très courtes étapes utilisant des environnements multimédias. Ces activités peuvent facilement être incluses dans la routine quotidienne de l'élève. À l'opposé des approches plus traditionnelles d'apprentissage, le microlearning utilise souvent la méthode du push (où l'élève déclenche par lui-même le processus au moment désiré)."

Mobile learning : selon Prat (2015, p. 356): “l’apprenant s’abonne à un contenu audio, il l’écoute ensuite quand et où il veut. Ce format de contenu peut être lu sur n’importe quel PC ou lecteur MP3.” Le contenu pédagogique s’adapte pour permettre à l’apprenant-e de suivre le MOOC tout le temps, où que cette personne soit, quel que soit le temps qu’elle ait à disposition (Lhommeau 2014, p. 131).

MOOC (Massive Open Online Course) : cours diffusé sur Internet, libre d’accès (aucun prérequis n’est nécessaire) et disponible à un nombre illimité d’apprenant-e-s (pas de limitation physique) (Université de Genève; Pomerol, Epelboin et Thoury 2014, p. 7). En français CLOM (Cours en Ligne Ouvert et Massif)

xMOOC (dit également “MOOC instructiviste” (Lhommeau 2014, p. 219)) : le savoir se transmet de manière verticale de l’enseignant-e à l’apprenant-e (Lhommeau 2014, p.25 ; Daïd et Nguyen 2014, pp. 26-28).