Publiée une fois par année, la Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI) a pour but principal le développement scientifique de cette discipline en Suisse.

Présentation de la revue

Contenu du site

Se connecter

Publié par Ressi

Demain sera mieux qu’aujourd’hui : évolution des rôles et missions du bibliothécaire

Ressi — 20 décembre 2018

Matthieu Cevey, Haute Ecole de Gestion, Geneve

Michel Gorin, Haute Ecole de Gestion, Geneve

Résumé

Cette contribution est le reflet d’une intervention faite par ses auteurs lors du Congrès des professionnels de l’information, organisé du 12 au 14 novembre 2018 à Montréal (http://congrescpi.com/programme-cpi/). Le thème du congrès était : « Les professionnel-le-s de l’information, actrices et acteurs de changement ».

Partant de la situation suisse actuelle, les auteurs font le constat des changements à venir dans le monde des bibliothèques publiques et de la nécessité d’adaptation des bibliothécaires, soutenus par les associations professionnelles et les institutions formatrices. En tirant un parallèle avec l’initiative « No Billag », ils font état de l’importance des bibliothèques en tant que garantes de la démocratie. Un modèle inédit de bibliothèque comme plateforme issu du travail de Bachelor de Michael Ravedoni est présenté comme solution possible en fin d’article.

Demain sera mieux qu’aujourd’hui : évolution des rôles et missions du bibliothécaire

Préambule

Que cela soit en Suisse ou dans le reste du monde, les habitudes des usagers évoluent, l’utilisation des bibliothèques n’est plus la même qu’il y a dix ans, et elle sera certainement différente dans le futur. A elles, par conséquent, de se réinventer, de s’adapter à de nouveaux usages, souvent très variés. Partant du concept de « modèle des quatre espaces » développé par nos collègues danois de l’Ecole royale de bibliothéconomie et des sciences de l’information de Copenhague (Jochumsen, Rasmussen et Skot-Hansen, 2012), nous avons eu comme objectif de croiser nos regards sur le rôle-clef des bibliothécaires comme acteurs de changement, afin de voir si les vingt-huit années qui séparent les deux auteurs génèrent ou non des divergences.

La bibliothèque de demain sera donc celle où l’on vient apprendre, où l’on peut bénéficier d’un programme de médiation culturelle étendu, où l’on séjourne et se rencontre, où l’on crée et conduit des expériences stimulantes, enrichissantes. Si le bibliothécaire est aujourd’hui aussi bien gestionnaire que créateur, double casquette parmi d’autres, il devra devenir un « homme-orchestre » en développant tout à la fois des compétences relationnelles, pédagogiques et informatiques, mais aussi en matière de communication, de marketing, de médiation (culturelle et numérique), et de lobbying.

Dès lors, quels sont les rôles actifs que les institutions formatrices ainsi que les milieux associatifs liés seront appelés à jouer dans ce contexte, tout particulièrement en lien avec la fonction des bibliothécaires et des bibliothèques publiques dans le cadre d’une démocratie vivante ? Quelles sont les missions traditionnellement assumées par ces acteurs qui devront être réinterprétées à la lumière des mutations en cours ? Quels sont les défis qu’ils devront relever ?

Autant de questions auxquelles il existe une multitude de réponses, raison pour laquelle nous nous proposons d’apporter un regard croisé sur l’évolution des compétences des professionnels de l’information en bibliothèque publique, regard croisé puisqu’issu d’une concertation intergénérationnelle.

Mutations, interrogations

Le monde de l’information évolue : des technologies aux publics, des besoins aux processus de traitement de l’information, chaque révolution, chaque progrès technique apporte son lot de nécessaires adaptations. Les pratiques culturelles, informationnelles et en termes de loisirs ne sont plus les mêmes qu’hier et seront encore différentes demain. Les technologies évoluent plus vite que leurs usagers, et les transformations sociétales continuent de nous surprendre : individualisme croissant, pratiques culturelles et informationnelles changeantes, sans oublier des mutations démographiques qui, au niveau politique, divisent plus que jamais.

Idéalement, la bibliothèque, qui se trouve presque malgré elle influencée par tous ces facteurs, devrait pouvoir jouer un rôle de pilier garant d’une démocratie véritablement au service de tous, mais elle est de plus en plus régulièrement confrontée à des formes de concurrence : directe avec Internet, mais également indirecte avec plusieurs acteurs du monde socio-culturel (ateliers d’insertion professionnelle, centres d’intégration pour réfugiés, clubs en tous genres, etc.). De nouveaux acteurs bouleversent évidemment la configuration dans laquelle prenaient place les bibliothèques publiques, ce qui fait dire à certains :

« Jusqu’à présent, les bibliothèques n’ont fait que rassembler des informations pour des gens. Ce concept ne fonctionne plus de nos jours. Il y a Internet. Celui qui cherche des contenus n’a plus besoin de bibliothèques […] Les bibliothèques sont surévaluées. Si une bibliothèque communale ferme, tout le monde prétend que c’est la fin du monde. On craint que les gens deviennent plus sots et arrêtent de lire s’il n’y a plus de bibliothèques. Ceci est complètement faux. » (Traduction libre) (Furger, 2012)

Rafael Ball est pourtant le directeur de la bibliothèque de l’une des hautes écoles suisses les plsu réputées, la Eidgenössische Technische Hochschule de Zürich (ETHZ). De tels propos sont courants à l’heure actuelle, mais rarement dans la bouche de bibliothécaires… Comment en sommes-nous arrivés là ? Mutations de la société, redistribution des cartes au niveau géopolitique et montée de l’individualisme expliquent en partie certaines prises de position proches de l’obscurantisme, mais il revient tout de même aux bibliothèques de s’adapter à un monde qui pense pouvoir se passer d’elles, de réinterpréter leurs missions encore très (trop ?) ancrées sur leurs collections.

Un exemple flagrant : « No Billag »

La SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision) est une « association privée régie par le droit des sociétés anonymes, qui exploite une entreprise média. Elle remplit un mandat sociétal découlant de la Constitution, de la loi et de la Concession et touche, pour ce faire, une partie des recettes issues de la redevance radio-tv » (SSR, 2018). Il s’agit donc d’un service public, comme les bibliothèques, soumis à la concurrence, comme les bibliothèques. Une société, Billag jusqu’au 31 mars 2018, est chargée de percevoir auprès des citoyens la redevance audiovisuelle de réception de radio et de télévision.

En mars 2018, une initiative populaire proposait de supprimer cette redevance bénéficiant également à 13 chaînes de télévision régionales et 21 chaînes de radio locales, pour un montant total et annuel de 67,5 millions de francs. Concernant quelques 13'500 emplois, le mandat de prestation octroyé par l’Office fédéral de la communication (Ofcom) vise à garantir un service public complet contre une part de la redevance. Si ce système a été mis en place, c’est que la Suisse, petit pays aux multiples langues, ne dispose pas de bassins d’audience suffisants pour permettre à une chaîne de télévision de subsister par ses propres moyens ; il a toutefois été jugé fort important de garantir la pluralité des opinions grâce à un paysage audiovisuel varié.

Gilles Marchand, le directeur général de la SSR ayant pris ses fonctions juste avant le lancement de l’initiative, résume bien la situation : « La Suisse est un petit marché extrêmement compétitif et entièrement couvert par les acteurs internationaux. Dans ce contexte, il y a une tension grandissante entre acteurs privés et publics. On aborde ici les questions de subsidiarité : le public ne devrait s’occuper que de ce que le marché ne peut pas financer. Une approche très compliquée dans un petit pays comme le nôtre, partagé en différents marchés linguistiques de puissance inégale. » (Guillaume, 2018a).

Le fait que le pays se partage en quatre langues nationales (français, allemand, italien et romanche) n’en fait pas un terrain propice à des entreprises audiovisuelles privées, ce d’autant plus que chaque bassin linguistique profite des infrastructures télévisuelles et radiophoniques des pays avoisinants. Dans un tel contexte, il est quasiment impossible de rassembler suffisamment d’audience pour assurer la survie économique d’une chaîne de télévision ou de radio. A cela s’ajoutent, comme déjà relevé, des pratiques culturelles en pleine mutation, de nouvelles habitudes de consommation et de nouveaux canaux de diffusion de l’information.

Un aspect parfois sous-estimé d’un service public national, surtout dans le cadre helvétique, est cette propension à rassembler, justement, des populations très différentes, de cultures parfois profondément dissemblables. L’organisation politique suisse, sous couvert de fédéralisme, laisse une très grande liberté à chaque canton, à chaque commune, mais offre quand même, sous la Coupole du Palais Fédéral, un sentiment d’unité que relève la devise (non-officielle) du pays : « Unus pro omnibus, omnes pro uno ».

L’on voit donc que par bien des aspects, les missions d’un service public audiovisuel rejoignent celles des bibliothèques publiques, et ce n’est pas étonnant que celles-ci, ainsi que le milieu des professionnels de l’information en général, se soient fortement mobilisées pour contrer cette initiative libertarienne. Les concepteurs de l’initiative évoluaient pour la plupart dans les milieux de la finance et de la banque, et avaient en commun de vouer une confiance sans limites aux lois du marché, en plus d’être jeunes. Cela révèle encore une fois la fracture qui se crée entre les générations dans les pratiques culturelles et de consommation (Zünd, 2018)

Ainsi, les services publics chargés de récolter et diffuser de l’information, dont la légitimité semblait aller de soi, ne sont pas à l’abri d’une remise en question. Il est certain que le système politique suisse, considéré comme l’un des plus proches de la démocratie directe au monde en permettant au peuple d’exercer directement son pouvoir politique en se prononçant régulièrement sur l’approbation de textes législatifs, voire constitutionnels, ouvre la porte à toutes sortes d’initiatives, pour peu qu’une certaine part de la population les soutienne. Ce contexte particulier, s’il comporte quelques désavantages, a le mérite de garantir une énorme liberté d’idées, et donc d’expression, ce qui en fait un terreau fertile pour toutes les formes de lobbyisme politiques, et donc encourage les milieux associatifs à faire entendre leur voix.

Milieux associatifs et « No Billag »

Après une certaine frayeur fin 2017 concernant un sondage pré-votations où l’initiative était donnée gagnante à 57% (Revello, 2017), plusieurs acteurs culturels se réveillent et s’organisent pour communiquer contre cette initiative, à commencer par le mouvement Opération Libero, créé lors d’une précédente votation sur l’immigration de masse portée par l’UDC (Union démocratique du centre, parti fortement ancré à droite). Acteurs, humoristes, musiciens, écrivains et bien d’autres entrent en campagne contre cette initiative, la grande difficulté étant l’impossibilité pour la SSR, en tant que service public, de se prononcer sur le sujet, et surtout la nécessité pour elle de veiller impérativement à ne pas favoriser, sur les ondes, l’un ou l’autre des avis.

Avec un peu de recul, cette campagne fut la plus agressive depuis celle de l’adhésion à l’Espace économique européen en 1992 (Guillaume, 2018b), allant jusqu’à la profération de menaces de mort à l’encontre de présidents d’associations ouvertement opposés à l’initiative. Rarement la Suisse n’avait vécu de périodes aussi mouvementées au niveau politique, et face à cette violence, beaucoup furent pris au dépourvu dans ce débat, à commencer par le monde des bibliothèques qui, assez logiquement, ne s’attendait absolument pas à ce qu’une initiative populaire remette en cause des institutions considérées comme des piliers de la démocratie, et ce surtout dans un pays où la participation active des citoyens dans les processus politiques est régulièrement mise en avant.

Au final, l’initiative a été rejetée par une écrasante majorité (71.6% de la population ainsi que la totalité des cantons), une victoire qui a été relayée par bon nombre de médias étrangers, comme Radio-Canada qui relève qu’au lendemain du vote, des mesures devront de toute façon être prises quant à l’avenir de la SSR (Rioux, 2018). Cette dernière, déjà durant le débat, avait commencé à effectuer une autocritique, admettant volontiers que le système actuel ne correspondait plus aux attentes des utilisateurs ni au contexte socio-économique. Il est certain que cet aveu a contribué à faire pencher la balance dans un vote qui, selon les premiers sondages, annonçait le « oui » gagnant.

Milieux associatifs et bibliothèques

Les débats autour de l’initiative « No Billag », ont généré une remise en question de la plupart des services publics, et les bibliothèques n’y échappent pas. Moins touchées par la concurrence, mais malgré tout soumises à un marché de l’information en pleine mutation, il est indispensable qu’elles anticipent au plus vite les profonds changements qui marquent notre société, non seulement sur les plans technologiques, mais aussi sociétaux. Repenser les collections, repenser les espaces, actualiser les missions, … il y a mille pistes de réflexions à emprunter, aussi bien au niveau pratique (aménagement, technologie, formation, …) qu’au niveau de réflexions à mener et de démarches à entreprendre (advocacy, service aux communautés, soutien à la liberté intellectuelle, …).

L’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), dans un but d’unification et de reconnaissance des professionnels de l’information, propose une vision globale de nos buts et valeurs, régulièrement actualisée (IFLA, 2018). Ce genre de déclaration commune, portée par une association internationale, est à même d’asseoir une certaine légitimité de nos objectifs, et par là-même de nos actions. C’est dans cette optique que deux associations professionnelles suisses ont décidé en mars 2018 de se regrouper sous une bannière commune, en créant BiblioSuisse.

BiblioSuisse a pour vocation de défendre les intérêts des bibliothèques auprès des pouvoirs publics et des instances politiques, soutenir la formation et promouvoir les compétences des professionnels de l’information. En fonction à partir du 1er janvier 2019, l’association n’a pas encore de publications à son nom, mais elle reprend à son compte le Code d’éthique de l’un de ses prédécesseurs, Bibliothèque Information Suisse (BIS), et s’aligne évidemment sur la charte de bibliothèques suisses, élaborée par la Commission de la Bibliothèque Nationale Suisse (Commission de la Bibliothèque Nationale suisse, 2010). En préambule de celle-ci, l’on trouve des affirmations très générales permettant de définir les grandes lignes de développement de la profession :

« Les bibliothèques sont indispensables à la société de l'information, parce que

- elles préparent l'information nécessaire à leurs diverses communautés d'usagers, sous quelque forme qu'elle se présente,

- œuvrant en réseau, elles garantissent à l'ensemble de la population une excellente desserte de leurs services,

- elles offrent un large accès aux ressources électroniques,

- elles contribuent ainsi à réduire la fracture numérique,

- elles préservent pour le long terme le savoir et l'héritage culturel.

Pour que les bibliothèques puissent remplir au mieux leur mission publique, elles ont besoin d'une base légale, d'une définition claire de leur mission et de ressources en conséquence. »

Pour atteindre ces ambitieux objectifs, la réunion des professionnels en une seule association était indispensable, afin d’unir nos compétences et de permettre des actions fortes en faveur des bibliothèques, comme le stipule cet extrait du dépliant préparé en vue du vote de dissolution des anciennes associations BIS et CLP et adressé aux membres des deux associations : « Lobbying : BiblioSuisse défend les intérêts de tous les types de bibliothèques au niveau national et cantonal, et les soutient au niveau communal. Les bibliothèques doivent trouver leur place dans la stratégie « Suisse numérique » du Conseil Fédéral, de même qu’elles doivent trouver leur place dans le plan directeur d’une commune. ».

Mais, même réunis en association « faîtière », les bibliothécaires doivent s’engager en tant que membres individuels dans les différents organes et groupes de travail de BiblioSuisse à des fins de représentativité, de force de conviction, et ne serait-ce que pour des questions financières, car n’oublions pas qu’en l’état, BiblioSuisse n’est pas subventionné par les pouvoirs publics. Cet engagement des personnes permettra d’améliorer les actions concrètes entreprises aux différents niveaux politiques en mettant en place un lobbyisme « intelligent » axé sur trois principes.

Premièrement, il faut impérativement prendre en compte deux éléments déjà cités : le fédéralisme très poussé de notre pays, et le fait que celui-ci est composé de quatre cultures et langues différentes, ce qui rend les actions au niveau national difficile à réaliser. Dès lors, il est impératif de les décliner de diverses manières et dans les diverses régions, en prenant en compte les spécificités socioculturelles, économiques et linguistiques, ainsi que les singularités des bibliothèques.

En second lieu, il faut faire en sorte que les campagnes soient portées par la « base » des bibliothécaires actifs sur le terrain, de façon à éviter toute dichotomie entre le message et la réalité visible par les politiques et le grand public. Une « image » ne se décrète pas, elle doit être véhiculée par les acteurs de la profession.

Pour terminer, il est indispensable de donner une cohérence générale, un « fil rouge », à ces actions, afin de coller au mieux aux enjeux auxquels la Suisse est aujourd’hui confrontée, comme la plupart des démocraties. Le principal enjeu actuel est, à notre sens, l’inclusion sociale et comprend l’inclusion numérique, l’alphabétisation, l’intégration des immigrants et des populations spécifiques, tels les publics empêchés (personnes âgées, à mobilité réduite, à handicap, jeunes, etc.). C’est là un objectif essentiel en lien avec la mission des bibliothèques publiques.

Pour faire face à ces enjeux directement liés à l’utilité démocratique de nos institutions, il est nécessaire que leur personnel soit formé, et continue à se former tout au long de leur carrière. Nombre de petites et moyennes bibliothèques sont encore animées par des « bénévoles » ou du personnel non (ou pas suffisamment) qualifié, ce qui est un frein à la volonté de faire évoluer l’image des bibliothèques auprès des politiques et du grand public, de sortir du cliché « étagères à livres ». L’engagement des responsables des programmes de formation et des bibliothécaires dans une optique de formation continue est indispensable à la constitution d’une image valorisante et légitime de nos institutions : nous sommes, tous ensemble, des acteurs du changement.

Le bibliothécaire de demain

Un changement, d’accord, mais pour tendre vers quoi ? Le modèle du bibliothécaire de demain dépendra de l’évolution sociétale, mais de grands axes peuvent déjà donner quelques pistes, comme l’a relevé Pascal Desfarges (2014) lors de la journée d’étude « Bibliothécaire aujourd’hui, est-ce encore un métier ? ». Une lecture attentive du Manifeste de l’UNESCO pour la Bibliothèque publique permet également de catégoriser les compétences essentielles au futur des bibliothèques.

Le « bibliothécaire-médiateur » : il s’agit là d’un déplacement du centre de gravité du métier vers la médiation. Le bibliothécaire passe dès lors de simple intermédiaire à véritable « traducteur » en faisant comprendre, en explicitant et en traduisant les enjeux de la société de l’information, en jouant un rôle de facilitateur, d’accompagnateur des usagers dans les transformations en matière de culture et d’usages numériques et informationnels (Desfarges, 2014).

Le « bibliothécaire-créateur » : ce rôle touche la mise en place de dispositifs d’aide à la création, particulièrement en ce qui concerne l’appropriation du numérique et la création d’espaces de travail collaboratifs performants. Le bibliothécaire- « invente, expérimente, détourne et cherche à créer du sens à travers les savoirs hybrides associés aux technologies émergentes (jeux vidéo, jeux sérieux, design interactif, usages des technologies nomades, réalité augmentée etc.) » (Desfarges, 2014).

Le « bibliothécaire-gestionnaire » : de moins en moins d’interventions humaines sont nécessaires à la gestion des bibliothèques avec l’introduction de plus en plus fréquente d’automates de prêts, d’outils de catalogage et d’indexation externalisés, la robotisation de certains services, etc. Le bibliothécaire-gestionnaire pourra dès lors se consacrer au développement de véritables stratégies en matière de gestion, comme l’optimisation des structures et des procédures, le déploiement de nouveaux services et produits, et évidemment à l’activisme en termes de marketing et de plaidoyer (Desfarges, 2014).

Bien entendu, les centres de formation, à l’image de la filière Information documentaire de la Haute Ecole de gestion de Genève, s’appliquent depuis plusieurs années déjà à développer les cours existants et à en créer de nouveaux en adéquation avec les évolutions du métier et des besoins des usagers, ceci afin que les professionnels puissent mettre rapidement leurs nouvelles compétences au service des institutions documentaires. Ces compétences sont évidemment variées et se diversifient avec les mutations sociétales et il devient impossible, pour une seule et même personne, de se professionnaliser dans tous les domaines, d’où la nécessité de travailler tous ensemble pour créer la bibliothèque de demain. Les compétences relationnelles, pédagogiques, informatiques, en matière de médiation culturelle et numérique, en matière de communication et de marketing, en termes de gestion stratégique, sont autant d’éléments indispensables au bon fonctionnement de nos bibliothèques, mais seule la combinaison de divers profils professionnels permet de les couvrir.

Une bibliothèque plateforme

Ainsi le bibliothécaire de demain créera la bibliothèque de demain, celle qui sera une nouvelle agora, un pilier indispensable de la démocratie, un lieu d’échanges et de création. Soit, exactement ce que propose Michael Ravedoni dans son travail de Bachelor rédigé en 2018, à la Haute Ecole de gestion de Genève.

Pour véritablement saisir l’importance des bibliothèques en tant que berceau des démocraties, il faut en effet réaliser qu’une « démocratie implique d’avoir des citoyens informés et éduqués demandant de l’information et des procédures transparentes et accessibles. La bibliothèque en est généralement la garante par la promotion de la liberté d’expression et de la liberté intellectuelle » (Ravedoni, 2018, p.10).

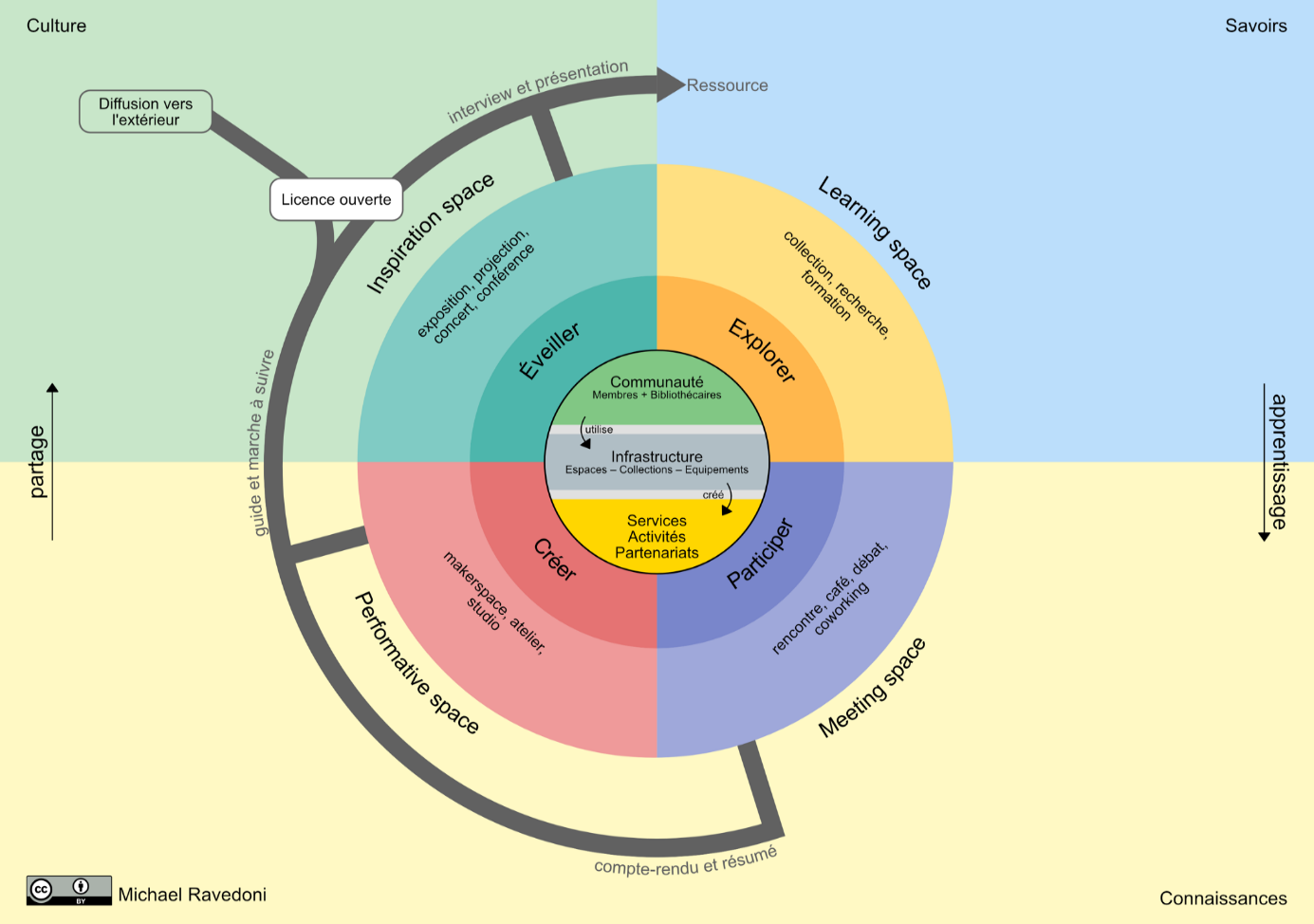

Nous faisons nôtre le but fixé par Michael Ravedoni : « L’objectif est simple : mettre à disposition des communautés l’expérience des bibliothécaires et l’infrastructure physique ou virtuelle de la bibliothèque, afin de faciliter la création, le partage et la diffusion des connaissances, dans le but de pérenniser la culture de ces mêmes communautés. Une des missions d’une bibliothèque est de transmettre et pérenniser le patrimoine culturel de la société. Pourquoi ne pas offrir à ceux qui créent et vivent la culture, la possibilité de la transmettre directement ? Offrir la culture par ceux qui la créent. La bibliothèque agirait donc comme un facilitateur entre créateurs et utilisateurs de culture. Puis, comme un catalyseur ayant l’infrastructure et l’expertise nécessaires pour capitaliser et pérenniser cette culture. » (Ravedoni, 2018, p. 43).

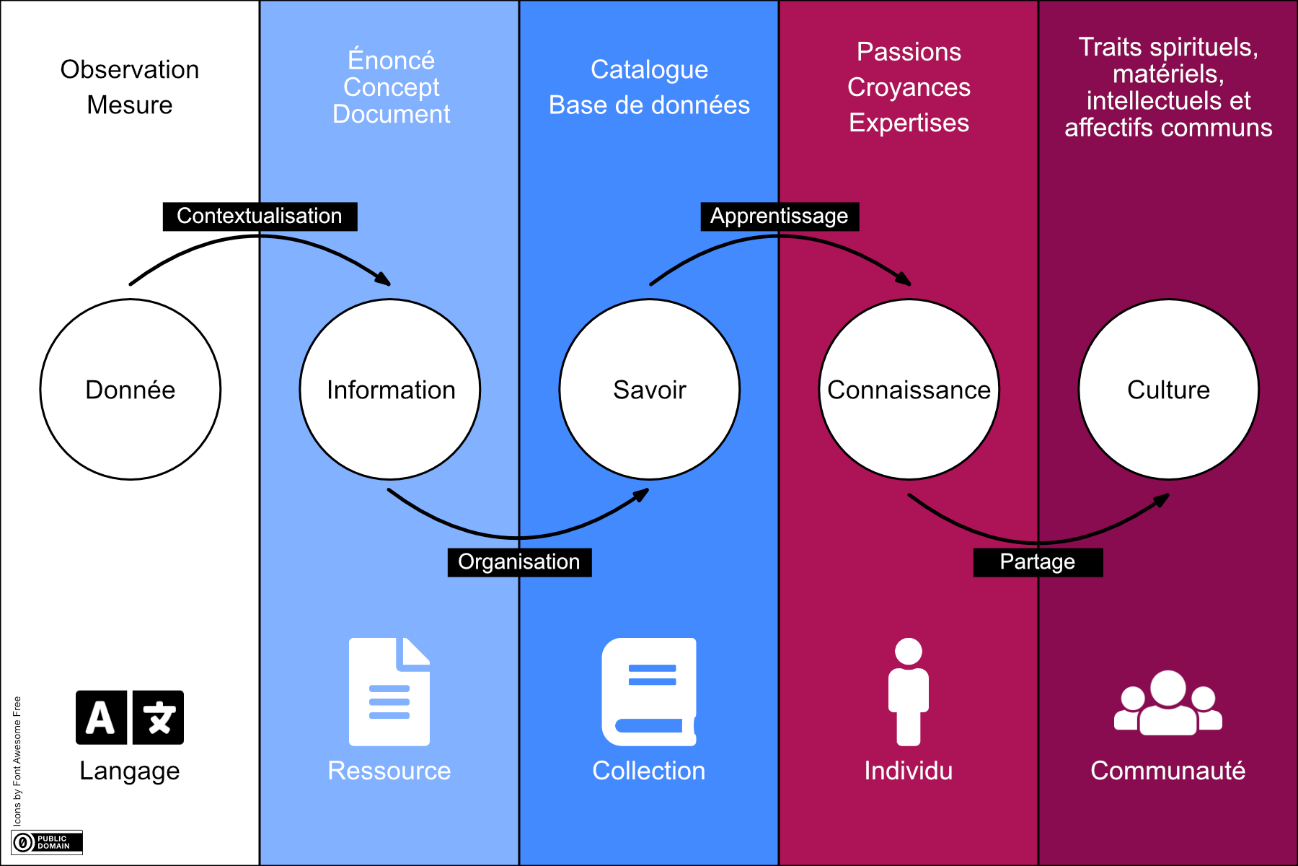

Le schéma qui suit est principalement basé sur les modèles de la bibliothèque troisième lieu (Servet, 2009), des quatre espaces (Jochumsen, Rasmussen et Skot-Hansen, 2012), et du New librarianship de David Lankes (2011).

Ravedoni, 2018, p.44

Ce premier schéma en amène un second, le modèle développé par Michael Ravedoni, nous apparaît comme un modèle vers lequel tendre, afin d’assurer l’avenir de nos bibliothèques.

Ravedoni, 2018, p.58

« Le modèle voit la bibliothèque comme un outil faisant partie de l’institution ou de la communauté à laquelle elle appartient, ayant sa propre raison d’être et dont les bibliothécaires occupent une mission particulière : améliorer la société en facilitant la création de connaissances, le partage de culture et la diffusion de ressources dans leurs communautés. Parfois comme stimulateurs, parfois comme médiateurs ou accompagnateurs, ou encore comme partenaires, les bibliothécaires savent créer un environnement propice au partage, à la création et à l’apprentissage. Ils savent aussi thésauriser et pérenniser la culture qui se crée sous leurs yeux. Ils savent connecter les communautés entre elles et leur proposer des services leur facilitant la tâche tout en leur apprenant à devenir autonomes. Ils ne sont pas là, comme des savants prescripteurs, pour dicter une conduite ou privilégier une culture par rapport à l’autre. La bibliothèque se doit d’être un espace où l’exploration, la participation, le partage et l’inspiration s’entremêlent harmonieusement. Un espace motivant, où les membres se sentent appartenir à quelque chose de plus grand qu’eux, où ils se sentent impliqués, écoutés et libres, où leur responsabilité est engagée. De ce fait, la co-création d’une bibliothèque basée sur le respect et la confiance mutuelle devient possible. » (Ravedoni, 2018, p. 58)

Conclusion

L’on voit ainsi que nos missions évoluent en même temps que notre société, il est donc impensable pour des institutions défendant ce type de valeurs de se conforter dans une espèce d’immobilisme, à l’image des clichés encore aujourd’hui véhiculés au sujet des bibliothèques et de leur personnel. Et pourtant, il s’avère qu’il s’agit souvent de ce personnel qui freine le changement, par exemple en ce qui concerne l’ouverture le dimanche ou les horaires élargis. Or, en accord avec nos analyses, c’est au personnel des bibliothèques d’agir, d’être proactif pour devenir les actrices et acteurs des nécessaires changements induits par notre époque, par nos sociétés.

Par souci de cohérence, cette évolution doit se faire à l’unanimité, il est indispensable de faire front tous ensemble pour défendre la pérennisation de nos institutions, en leur faisant prendre tous les virages nécessaires pour arriver à la bibliothèque de demain, pour légitimer les centres d’information comme les piliers dont nos démocraties ont besoin, comme lieux de socialisation, de création, de partage et de diffusion des connaissances. Ainsi, le bibliothécaire est désormais investi d’un rôle politique, qui resterait négligeable sans le soutien d’associations professionnelles organisées.

Dans le cadre de cette intervention à Montréal, nous nous proposions de voir si les vingt-huit années qui nous séparent généraient ou non des divergences entre nous, maître d’enseignement et assistant fraîchement diplômé, entre nos visions. Désormais, nous pouvons résolument affirmer qu’il n’y en a pas, qu’il ne doit pas y en avoir, car le combat pour assurer la pérennisation de nos bibliothèques ne pourra être gagné que grâce à la collaboration de toutes et tous, quels que soient les profils. L’expérience d’une part, et la formation d’autre part, créent la convergence nécessaire entre les générations, afin que tous les bibliothécaires aient la capacité d’être des actrices et des acteurs du changement !

Bibliographie

COMMISSION DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE SUISSE, 2010. Charte des bibliothèques suisses. Bibliothèque nationale suisse (BN) [en ligne]. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/portrait/organisation/charte.html

DESFARGES, Pascal, 2014. Bibliothécaires du futur, futur des bibliothèques : identité, compétences, missions, métier ?. In : ARCHIVES DEPARTEMENTALES D’ILLE-ET-VILAINE. Journée d’étude « Bibliothécaire aujourd’hui, est-ce encore un métier ? », Rennes, 10 avril 2014 [en ligne]. Slideshare, 16 p. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://fr.slideshare.net/retiss/bibliothcaires-du-futur-et-futur-des-bibliothques

FURGER, Michael, 2012. Bibliotheken : weg damit ! NZZ am Sonntag [en ligne]. 7.2.2016. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://nzzas.nzz.ch/hintergrund/bibliotheken-und-buecher-weg-damit-meint-rafael-ball-ld.147683 [accès par abonnement]

JOCHUMSEN, Henryk, RASMUSSEN Casper Hvenegaard, SKOT-HANSEN, Dorte, 2012. The four spaces : a new model for the public library. New Library World [en ligne]. Vol. 113, issue 11/12, pp. 586-597. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03074801211282948 [accès par abonnement]

GUILLAUME, Michel, 2018a. « Peut-être n’avons-nous pas assez dialogué avec la société ». Le Temps. 6 janvier 2018. ISSN 1423-3967

GUILLAUME, Michel, 2018b. « No Billag », la campagne des dérapages. Le Temps. 24 février 2018. ISSN 1423-3967

GUILLAUME, Michel, 2018c. Une SSR en mode « réforme permanente ». Le Temps. 5 mars 2018. ISSN 1423-3967

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS (IFLA), [2018]. Vision globale : résumé du rapport : top 10 des points-clés et des opportunités. IFLA [en ligne]. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-summary-fr.pdf

LANKES, R. David, 2011. The atlas of new librarianship. Cambridge : MIT Press. ISBN 978-0-262-01509-7.

RAVEDONI, Michael, 2018. La bibliothèque plateforme : espace dédié à la création, au partage et à la diffusion de culture - exemple par la création d’un makerspace [en ligne]. Genève : Haute Ecole de gestion de Genève. Travail de bachelor. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://doc.rero.ch/search?ln=fr&sc=1&p=ravedoni&action_search=

REVELLO, Sylvia, 2017. Un sondage controversé donne « No Billag » gagnante. Le Temps. 5 décembre 2017. ISSN 1423-3967

RIOUX, Hubert, 2018. Victoire pour la Société suisse de radiodiffusion et télévision. Radio-Canada [en ligne]. 4 mars 2018, 17:23. Mis à jour le 4 mars 2018, 23:52. [Consulté le 17 décembre 2018¨. Disponible à l’adresse : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087062/suisse-redevance-televisuelle-referendum

SERVET, Mathilde, 2009. Les bibliothèques troisième lieu [en ligne]. Villeurbanne : École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB). Travail de mémoire. [Consulté le 17 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/21206-les-bibliotheques-troisieme-lieu.pdf

SOCIÉTÉ SUISSE DE RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION (SSR), [2018]. Mandat. SRG SSR [en ligne]. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://www.srgssr.ch/fr/qui-nous-sommes/vision-et-stategie/mandat/

ZÜND, Céline, 2018. L’influence libertarienne à l’origine de l’initiative « No Billag ». Le Temps. 18 janvier 2018. ISSN 1423-3967

- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires

La contribution suisse dans la recherche sur la communication institutionnelle dans les hôpitaux

Ressi — 20 décembre 2018

Pablo Medina Aguerrebere, Institut de Santé Globale, Faculté de Médecine – Université de Genève

Emmanuel Kabengele, Institut de Santé Globale, Faculté de Médecine – Université de Genève

Résumé

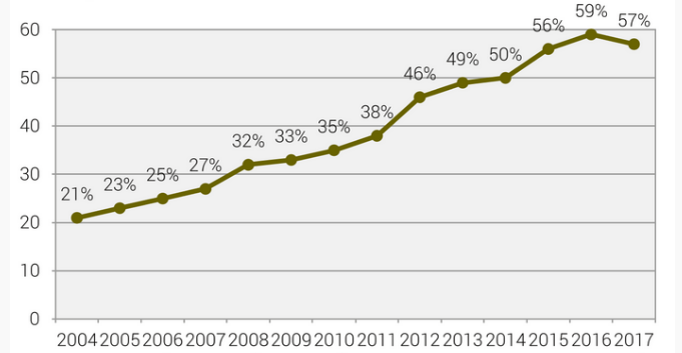

La gestion stratégique de la communication institutionnelle aide les hôpitaux à mieux répondre aux nouvelles exigences des patients et à s’adapter aux changements sociaux et technologiques en cours, ce qui est fondamental pour renforcer leur positionnement stratégique dans le marché des soins. La communication institutionnelle dans le domaine hospitalier devient un sujet de plus en plus important pour les chercheurs et les décideurs politiques. L’objectif de cet article est d’évaluer la contribution de la recherche suisse dans le domaine de la communication hospitalière. Dans cette perspective, nous avons analysé la production scientifique de 1997 à 2017 des principales revues de référence dans ce domaine au niveau international (Journal of Health Communication, Health Communication, Journal of Communication in Healthcare et The American Journal of Public Health), au niveau national suisse (Swiss Medical Weekly, Revue Médicale Suisse) et la base de données Medline afin de repérer des travaux centrés sur le contexte hospitalier suisse. Il en ressort que la recherche suisse dans le domaine est très peu présente dans les revues analysées.

Abstract

Strategic management of corporate communication helps hospitals to better respond to new patient demands and to adapt to social and technological changes, which is fundamental to strengthening their strategic positioning in the healthcare market. Corporate communication in the hospital field is becoming an increasingly important topic for researchers and policymakers. The aim of this article is to evaluate the contribution of Swiss research in the field of hospital communication. In this perspective, we analyzed the scientific production from 1997 to 2017 of the main reference journals in this field at international level (Journal of Health Communication, Health Communication, Journal of Communication in Healthcare and The American Journal of Public Health), at Swiss level (Swiss Medical Weekly, Revue Médicale Suisse) and the Medline database to identify papers focusing on the Swiss hospital context. It shows that Swiss research in the field is very little present in the journals analyzed.

Introduction

La gestion stratégique de la communication institutionnelle dans les hôpitaux est devenue un domaine prioritaire pour les institutions qui souhaitent optimiser leur fonctionnement interne et externe pour ainsi renforcer les rapports établis avec les différentes parties prenantes (employés, patients, médias, autorités publiques, etc.). Les synergies existantes entre ces deux milieux professionnels – hôpital et communication- ont mené plusieurs chercheurs à produire des travaux sur la communication médecin-patient, la communication interne et externe dans les hôpitaux, la gestion de l’image de marque, l’impact des réseaux sociaux sur la réputation de l’hôpital, etc. Ainsi, des revues scientifiques spécialisées dans ce domaine ont vu le jour à travers le monde, comme par exemple Health Communication, Journal of Health Communication ou Journal of Communication in Healthcare. L’objectif de cet article est d’évaluer la contribution de la recherche suisse dans le domaine de la communication hospitalière. Dans cette perspective, nous avons réalisé une revue de littérature sur les principaux axes dans ce domaine (communication institutionnelle, communication interne et externe, réputation et réseaux sociaux) ; et, ensuite, nous avons analysé la production scientifique de 1997 à 2017 des principales revues dans ce domaine au niveau international (Journal of Health Communication, Health Communication, Journal of Communication in Healthcare et The American Journal of Public Health) et national (Swiss Medical Weekly, Revue Médicale Suisse) ainsi que la base de données Medline afin de repérer des travaux centrés sur le contexte hospitalier suisse.

La communication institutionnelle dans les hôpitaux

La communication est un facteur stratégique qui influence la pratique des professionnels de santé dans les hôpitaux (Brent, 2016 ; Burleson, 2014). Les relations synergiques entre la communication et la santé ont mené plusieurs chercheurs à s’intéresser à ce domaine ; ainsi, plusieurs travaux ont porté sur la gestion globale de l’information médicale, la communication médecin-patient ou encore l’impact des nouvelles technologies de la communication sur le fonctionnement de l’hôpital (Hannawa et al. 2015). L’influence de la communication sur les comportements et les résultats médicaux obtenus par les patients qui se rendent à l’hôpital a mené certains, comme Nazione et al. (2013), à affirmer que la communication hospitalière est un domaine de recherche stratégique pour l’avenir de la société. L’augmentation de la production scientifique dans ce domaine montre l’intérêt dans une meilleure connaissance sur le comportement du patient pour ainsi lui offrir un meilleur service médical (Kreps, Query, Bonaguro, 2007). Par ailleurs, ces recherches permettent aussi aux institutions sanitaires d’améliorer l’efficacité de leurs campagnes de communication et de promotion de la santé (Weberling, McKeever, 2014).

Même si les rapports entre la communication et les hôpitaux sont nombreux, nous pouvons souligner cinq domaines de recherche principaux : a) la communication entre le professionnel de la santé et le patient, b) la communication interne dans les hôpitaux, c) la communication externe hospitalière, d) la gestion de l’image de marque et de la réputation et e) l’impact des réseaux sociaux sur la communication institutionnelle des hôpitaux.

La communication entre le patient et le professionnel de la santé est un domaine stratégique pour le bon fonctionnement de l’hôpital. Selon Gilligan et al. (2016), les Facultés de Médecine doivent promouvoir les formations en communication interpersonnelle afin que les futurs professionnels de la santé sachent offrir aux patients un service médical efficace et centré sur les vrais besoins des patients en vue d’améliorer le fonctionnement de l’hôpital. L’empowerment du patient est devenu une priorité pour les organisations hospitalières : ainsi, le patient apparaît comme un acteur autonome et responsable de sa propre santé et assume dorénavant un rôle très actif dans les rapports établis avec les professionnels de la santé (Bureau, Herman-Mesfen, 2014). Ce dernier doit développer des compétences en communication interpersonnelle, écoute et analyse du contexte afin de pouvoir adapter son discours à la situation personnelle de chaque patient (D’Agostino, Bylund, 2014). En ce qui concerne le patient, celui-ci assume un rôle de plus en plus actif dans les rapports établis avec le professionnel de la santé, d’où la nécessité de se former en communication interpersonnelle (Medina Aguerrebere, 2013). Lors d’une consultation médicale à l’hôpital, la satisfaction du patient est déterminée par les compétences en communication interpersonnelle du professionnel de la santé ; autrement dit, la courtoisie, le respect, les habilités linguistiques et la capacité pour expliquer clairement les informations scientifiques (Al-Abri, Al-Balushi, 2014). Pour faciliter les rapports communicationnels établis entre le professionnel de la santé et le patient, il est souhaitable que ces rapports se basent sur l’argumentation rationnelle, laquelle permet de renforcer le rôle prioritaire du patient (Labrie, Schulz, 2014) ; mais aussi sur le contrôle des émotions, pour ainsi éviter les tensions communicationnelles et, donc, les erreurs dans la diffusion d’informations médicales (Dean, Oetzel, 2014).

Dans le milieu hospitalier, la communication interne est devenue une activité stratégique qui influence la qualité du service médical proposé au patient. Selon Welch et Jackson (2007 : 193), « la communication interne est une activité communicationnelle, qui a lieu entre les managers stratégiques et les parties prenantes, et dont le but est la promotion chez l’employé de l’engagement avec l’organisation, le sentiment d’appartenance, la prise de conscience sur l’environnement changeant et la compréhension des objectifs collectifs ». Dans le domaine hospitalier, les professionnels de la communication interne font face à plusieurs défis : le manque d’experts dans le domaine, la difficulté à mettre en place certaines actions de communication interne et la difficulté à divulguer les informations scientifiques (Burleson, 2014). Ces professionnels doivent baser leurs plans d’actions sur une approche multi-stakeholders, autrement dit, ils doivent identifier et caractériser les différentes parties prenantes existant à l’organisation – managers stratégiques, superviseurs, employés, etc.- et adapter leur communication à chacun d’eux (Welch, Jackson, 2007). Dans un contexte médical caractérisé par le changement des attentes qu’ont les patients et par le rôle communicationnel de plus en plus important de l’employé, la communication interne devient un outil fondamental pour aider l’organisation à garder la cohérence entre l’image de marque et le comportement des employés (Naveen, Anil, Smruthi, 2014).

L’objectif de la communication institutionnelle externe est d’aider l’hôpital à établir des rapports satisfaisants avec ses différentes parties prenantes, notamment les patients, les médias et les autorités sanitaires –nationales ou internationales-. L’implantation d’une stratégie efficace de communication externe exige une phase préalable de recherche permettant à l’organisation d’évaluer les attitudes et les attentes des différentes parties prenantes (Moser, Greeman, 2014). Par ailleurs, les responsables de communication utilisent des outils de mesure pour expliquer la valeur ajoutée par la communication externe à l’organisation en terme de réputation, marque, identité, leadership, motivation des employés, prévention de crises et relations avec les parties prenantes (Zerfass, Viertmann, 2017). Dans le cadre de la communication institutionnelle externe, les hôpitaux peuvent avoir recours à la publicité et au marketing. Ces deux disciplines s’appliquent parfaitement dans le domaine hospitalier ; ainsi, par exemple, plusieurs études démontrent que le public est très réceptif aux informations médicales diffusées par les hôpitaux dans les campagnes de publicité (Moser, Greeman, 2014). D’ailleurs, la publicité réalisée par les hôpitaux influence le choix des patients ainsi que les résultats économiques de l’institution (Nanda, Telang, Bhatt, 2012). La communication institutionnelle externe, le marketing et la publicité permettent à l’hôpital de renforcer son image de marque, laquelle, selon Naveen, Anil et Smruthi (2014), détermine les décisions et les perceptions des patients sur l’organisation.

La création d’une image de marque solide constitue une priorité pour le Directeur de Communication de l’hôpital. La marque représente des qualités tangibles et intangibles qui apportent à l’organisation une valeur ajoutée (Esposito, 2017). Dans le domaine hospitalier, la marque ne fait pas référence uniquement au nom de l’organisation, mais aussi à toutes les expériences vécues par les patients à l’hôpital ainsi qu’à leurs attentes vis-à-vis de la promesse de l’organisation (Wang et al. 2011). Pour construire une marque solide, les hôpitaux doivent identifier leur niche de marché, analyser le comportement des parties prenantes et construire une marque basée sur la confiance suscitée par la qualité du service médical proposé au patient (Vinodhini, Kumar, 2010). En fonction de leur statut – public ou privé-, les hôpitaux doivent gérer leur marque d’une manière différente: ainsi, les hôpitaux publics doivent transmettre une image cohérente avec celle de l’administration dont ils dépendent afin que les usagers perçoivent les mêmes valeurs dans les deux institutions ; par contre, les hôpitaux privés doivent offrir une image différenciatrice, de qualité et attrayante pour ainsi attirer les différents publics (Ruiz-Granja, 2015).

Pour construire une marque solide et réputée, les hôpitaux utilisent actuellement les réseaux sociaux comme outil de communication institutionnelle. Ces plateformes facilitent les activités communicationnelles de l’hôpital et promeuvent l’empowerment du patient (Fischer, 2014 ; Househ, Borycki, Kushniruk, 2014), ce qui contribue à la construction d’une marque réputée. Néanmoins, il s’avère nécessaire que ces organisations règlent préalablement certains problèmes concernant les réseaux sociaux, comme par exemple la confidentialité, la sécurité, la gestion de l’identité et la désinformation (Househ, Borycki, Kushniruk, 2014). D’ailleurs, elles doivent parier sur la formation des patients et des professionnels de la santé dans l’usage efficace de ces outils (Moorhead et al. 2013). La stratégie sur les réseaux sociaux doit viser la satisfaction des besoins communicationnels ou cliniques des différentes parties prenantes dont dépend l’hôpital (McCarroll et al. 2014), d’où l’importance que ces organisations gèrent les conversations avec les patients pour ainsi mieux satisfaire lesdits besoins (Abramson, Keefe, Chou, 2015).

La gestion stratégique de la communication – interpersonnelle, interne, externe et online- contribue à la création d’une marque hospitalière solide, ce qui est fondamental pour renforcer le positionnement stratégique de l’organisation dans le marché des soins. La recherche sur ce domaine, notamment la communication médecin-patient, devient de plus en plus nécessaire pour les hôpitaux, mais aussi pour les institutions universitaires qui souhaitent mettre en valeur un domaine de recherche qui concerne toute la population. La réalisation de recherches qualitatives ou quantitatives sur la communication médecin-patient, la communication online ou la communication externe de l’hôpital est très présente dans certains pays, comme par exemple les États-Unis. Néanmoins, ces dernières années, nombreux chercheurs de différents pays se sont intéressés à ce milieu de recherche, ce qui met en évidence l’importance grandissante de la communication institutionnelle dans les hôpitaux.

Méthodologie

Afin de connaître la contribution des chercheurs suisses à la production scientifique sur la communication institutionnelle dans les hôpitaux, nous avons analysé individuellement toutes les publications relatives à ce domaine scientifique qui ont paru entre 1997 et 2017. Pour ce faire, nous avons consulté la base de données PubMed, ainsi que le site web individuel des principales revues de référence internationale dans ce domaine (Journal of Health Communication, Health Communication, Journal of Communication in Healthcare et The American Journal of Public Health). Les trois premières publications sont les revues spécialisées en communication santé les mieux classées dans le ranking JCR Thompson Reuters 2016; en ce qui concerne la quatrième revue, il s’agit d’une des revues les mieux classées dans le classement « public, environnemental and occupational health » (JCR Thompson Reuters 2016), et spécialement ouverte envers le domaine de la communication. Afin de trouver les informations précises concernant notre recherche, nous avons analysé le titre et le résumé de tous les articles publiés entre 1997 et 2017. Pour ce faire, nous avons eu recours à différents mots clés - en anglais- combinés de différentes manières : hospital, Switzerland, communication, interpersonal, internal, brand, reputation et social media. Nous avons réalisé toutes les combinaisons possibles afin de trouver les meilleures informations; ainsi, par exemple, pour le mot « hospital », nous avons mené sept recherche différentes : hospital et Switzerland, hospital et communication, hospital et interpersonal, hospital et internal, hospital et brand, hospital et reputation, et hospital et social media. Nous avons fait la même chose avec tous les mots. Une fois évaluées ces quatre revues, et afin de compléter cette étude, nous avons utilisé les mêmes mots clés – en français et en anglais- et les mêmes combinaisons pour analyser les articles publiés entre 1997 et 2017 par les deux revues scientifiques de référence en Suisse dans le domaine de la santé publique (Swiss Medical Weekly, Revue Médicale Suisse) et par la base de données Medline. Pour ce faire, nous avons eu recours à la base de données PubMed. L’analyse de 6 revues scientifiques et de la base de données Medline a été menée du 30 octobre 2017 au 10 décembre 2017.

Résultats

Depuis 1997 jusqu’à 2017, les trois journaux de référence internationale dans le domaine de la communication de santé (Journal of Health Communication, Health Communication et Journal of Communication in Healthcare) et l’un des journaux les plus représentatifs sur la santé publique (The American Journal of Public Health) ont publié 13.703 articles portant sur la communication, la santé publique, les organisations sanitaires, les pathologies, les traitements, etc. (voir Tableau 1. Production scientifique 1997-2017). Les auteurs de ces articles travaillent dans différentes universités internationales, notamment aux États-Unis, en Grande Bretagne et au Canada.

Malgré le volume élevé de production scientifique, il y a très peu de travaux qui analysent le rôle de la communication institutionnelle dans les hôpitaux de Suisse. Ainsi, parmi les 13.703 articles considérés, il n’a pas été trouvé des travaux centrés spécifiquement sur la communication institutionnelle dans les hôpitaux suisses : communication interpersonnelle, communication interne, communication externe, marque, réputation ou réseaux sociaux. Seules 8 articles ont été repérés en lien avec la communication institutionnelle hospitalière en Suisse (voir Tableau 2. Articles sur la communication hospitalière en Suisse).

Tableau 1. Production scientifique 1997-2017

|

Revue |

Années |

Périodicité |

Nombre d’articles publiés |

Nombre de volumes publiés |

Nombre moyen d’articles publiés par volume |

|

Journal of Health Communication |

1997-2017 |

Mensuelle |

1 707 |

179

|

9,5 |

|

Health Communication |

1997-2017 |

Mensuelle |

1 391 |

133 |

10,5 |

|

Journal of Communication in Healthcare* |

2008-2017 |

Bimensuelle |

335 |

38 |

8,8 |

|

The American Journal of Public Health |

1997-2017 |

Mensuelle |

10 270

|

277 |

37,1

|

* Le premier numéro de ce journal a été publié en 2008

Tableau 2. Articles sur la communication hospitalière en Suisse

|

|

Revue |

Titre article |

Année |

Auteurs |

Sujets analysés |

|

1 |

Journal of Health Communication |

An International Comparison of the Association among Literacy, Education, and Health across the United States, Canada, Switzerland, Italy, Norway, and Bermuda: Implications for Health Disparities. |

2015 |

Takashi Yamashita, Suzanne Kunkel |

Santé, éducation, communication. |

|

2 |

Journal of Health Communication |

Empowering People and Organizations through Information |

2012 |

Najeeb Al-Shorbaji |

Communication interne, information, gestion des connaissances. |

|

3 |

Health Communication |

Discharge Communication in Patients Presenting to the Emergency Department With Chest Pain: Defining the Ideal Content |

2015 |

Selina Ackerman et al. |

Communication interne, diffusion d’informations, communication médecin-patient. |

|

4 |

Health Communication |

Physician-Perceived Contradictions in End-of-Life Communication: Toward a Self-Report Measurement Scale |

2014 |

Rebecca Amati, Annegret Hannawa |

Soins palliatifs, communication interne, communication interpersonnelle. |

|

5 |

Health Communication |

Relational Dialectics Theory: Disentangling Physician-Perceived Tensions of End-of-Life Communication |

2013 |

Rebecca Amati, Annegret Hannawa |

Soins palliatifs, communication interne, communication interpersonnelle. |

|

6 |

Health Communication |

Physicians' Communicative Strategies in Interacting With Internet-Informed Patients: Results From a Qualitative Study |

2012 |

Maria Caiata, Peter Schulz |

Hopital, communication interne, communication interpersonnelle. |

|

7 |

Health Communication |

Health Communication Research in Europe: An Emerging Field |

2010 |

Peter Schulz, Uwe Hartung |

Recherche académique, communication santé, patients. |

|

8 |

Journal of Communication in Healthcare |

Differential appraisal of age thresholds for mammographic screening in Holland and Switzerland |

2014 |

Peter Schulz, Bert Meuffels |

Cancer de sein, communication interne, brochures. |

Les sujets analysés sont une liste de sujets ad hoc nous permettant de clarifier les contenus analysés

L’analyse menée sur les 13.703 articles publiés par ces quatre journaux met en évidence certaines tendances. En premier lieu, l’absence marquée d’articles dans le domaine de la communication institutionnelle dans les hôpitaux, que ce soit dans le contexte suisse ou ailleurs. Même s’il y a quelques articles sur la communication interne et interpersonnelle dans le domaine hospitalier, nous n’avons trouvé aucun texte centré sur la communication institutionnelle qu’un hôpital peut mettre en place pour construire sa marque et améliorer ses rapports avec les parties prenantes. Néanmoins, il faut mettre en évidence le cas du Journal of Health Communication, qui a consacré un numéro spécial à la communication interpersonnelle dans le domaine du cancer (2009, vol. 14, sup. 1, State of the Sciences of Communication for Cancer Prevention and Control) ; celui de Health Communication, qui a publié plusieurs articles sur la communication interpersonnelle dans différentes situations - urgences, soins palliatifs, soins de premiers secours- ; et celui du Journal of Communication in Healthcare, qui a publié plusieurs recherches sur les campagnes de santé publique et le marketing sanitaire.

En deuxième lieu, la plupart des travaux analysent la réalité des États-Unis, la Grande Bretagne ou le Canada. Ainsi, par exemple, dans la revue American Journal of Public Health, nous avons trouvé plusieurs textes centrés sur les problèmes de santé publique dans certains états des États-Unis (Californie, Floride, etc.), l’impact sur la santé publique de certains évènements qui ont eu lieu dans le pays (Ouragan Katrina, attaques terroristes à l’anthrax, attentats du 11 Septembre, etc.) ou encore les comportements sanitaires des minorités habitant aux États-Unis – hispanos, africains, etc.- Néanmoins, le Journal of Health Communication a publié plusieurs articles sur les problèmes et défis de santé publique dans d’autres pays, comme par exemple le Kenya, l’Inde ou la Chine ; et le Journal Health Communication a consacré un numéro spécial au développement de la santé publique dans ce dernier pays.

En troisième lieu, les quatre revues analysées priorisent la publication d’articles centrés sur le cas concret de pathologies ou traitements. Ainsi, le Journal of Health Communication a publié plusieurs textes sur le tabac, le VIH, le cancer et la santé mentale ; la revue Health Communication, sur la santé sexuelle, les soins palliatifs, la santé mentale et le don d’organes ; le Journal of Communication in Healthcare, sur la gestion des informations concernant le patient, l’alimentation, la health literacy et le cancer ; et l’American Journal of Public Health, sur la drogue, la contraception, l’ alcool, les styles de vie et la contraception.

Et finalement, en quatrième lieu, le peu de textes qui s’intéressent à la communication en santé publique sont rédigés sous une approche journalistique (couverture médiatique d’un traitement ou une pathologie, campagnes médiatiques contre le tabac, impact de la presse sur la santé publique, etc.), et non pas sous une approche de communication institutionnelle qui vise l’analyse de sujets clés pour une organisation, comme par exemple l’image de marque, la réputation ou le rapport avec les parties prenantes.

Afin de compléter cette étude, nous avons analysé les travaux publiés par les deux meilleures revues de santé publique en Suisse (Swiss Medical Weekly, Revue Médicale Suisse) et par la base de données Medline. Nous avons trouvé des résultats qui confirment le manque de publications centrées spécifiquement sur la communication institutionnelle dans les hôpitaux de Suisse. Ainsi, de 1997 à 2017, la Swiss Medical Weekly a publié uniquement 5 articles en lien avec la communication institutionnelle dans les hôpitaux suisse (voir Tableau 3. Articles parus dans Swiss Medical Weekly) ; la Revue Médicale Suisse, 18 articles (voir Tableau 4. Articles parus dans la Revue Médicale Suisse); et la base de données Medline, 5 articles (voir Tableau 5. Articles parus dans Medline).

Tableau 3. Articles parus dans Swiss Medical Weekly

|

|

Revue |

Titre article |

Année |

Auteurs |

Sujets analysés |

|

1 |

Swiss Medical Weekly |

HIV screening: better communication instead of searching for a needle in a haystack? |

2016 |

Pietro Vernazza |

Communication interne, communication médecin patient, prévention. |

|

2 |

Swiss Medical Weekly |

Teaching communication skills: beyond wishful thinking |

2015 |

Junod Perron et al. |

Communication interpersonnelle, communication médecin patient, profils de patients. |

|

3 |

Swiss Medical Weekly |

Discharge communication in the emergency department: physicians underestimate the time needed |

2012 |

Selina Ackermann et al. |

Communication interne, communication médecin patient, service urgences. |

|

4 |

Swiss Medical Weekly |

Language difficulties in outpatients and their impact on a chronic pain unit in Northwest Switzerland. |

2010 |

Ruppen W, Badschapp O, Urwyler A. |

Hopital, communication interpersonnelle patients chroniques. |

|

5 |

Swiss Medical Weekly |

Communication training and antibiotic use in acute respiratory tract infections |

2006 |

Mathias Brieck et al. |

Communication interne, communication médecin patient, antibiotiques. |

Les sujets analysés sont une liste de sujets ad hoc nous permettant de clarifier les contenus analysés

Tableau 4. Articles parus dans la Revue Médicale Suisse

|

|

Revue |

Titre article |

Année |

Auteurs |

Sujets analysés |

|

1 |

Revue Médicale Suisse |

Formation à la communication clinique : malaise dans la médecine |

2017 |

Céline Bourquin, Friedrich Stiefel |

Communication institutionnelle, communication interne, communication interpersonnelle |

|

2 |

Revue Médicale Suisse |

Enseignement prégradué à la communication et à la relation médecin-patient |

2017 |

Alexandre Berney et al. |

Communication, communication médecin patient, discours. |

|

3 |

Revue Médicale Suisse |

Vaccination de la personne âgée : quelques outils pour mieux communiquer |

2017 |

Lisa Hentsch et al. |

Communication, prévention, personnes âgées. |

|

4 |

Revue Médicale Suisse |

Communiquer, converser, s’émerveiller |

2017 |

Marco Vannotti |

Hopital, communication médecin-patient, accompagnement. |

|

5 |

Revue Médicale Suisse |

Communiquer à la femme enceinte: avantages, risques et incertitudesde la vaccination |

2017 |

Aude Freiburghaus, Elena Ferro-Luzzi, Joël Krüll |

Communication interne, communication interpersonnelle, femmes enceintes. |

|

6 |

Revue Médicale Suisse |

Communication du risque en médecine des voyages |

2015 |

Reto Auer et al. |

Communication, prévention, médecine de voyage |

|

7 |

Revue Médicale Suisse |

Gestion et communication de l’information en surveillance biologique: une approche éthique et interdisciplinaire |

2015 |

Laetitia Pralong |

Communication, gestion de l’information, surveillance biologique |

|

8 |

Revue Médicale Suisse |

Stratégies de communication au service de la formation : quelques outils pratiques |

2015 |

David Gachoud, Sylvie Félix, Matteo Monti |

Communication institutionnelle, communication externe, formation. |

|

9 |

Revue Médicale Suisse |

Réseaux sociaux : de nouveaux outils de communication et de formation pour les médecins ? |

2015 |

François Bastardot, Peter Vollenweider, Pedro Marques-Vidal |

Hopital, communication, médias sociaux. |

|

10 |

Revue Médicale Suisse |

Relation soignant-soigné : quand les blogs s’en mêlent |

2014 |

Céline Rondi, Alexandre Berney |

Hopital, communication, médias sociaux. |

|

11 |

Revue Médicale Suisse |

Communication lors de la consultation : une compétence qui s’apprend et... s’enseigne |

2012 |

Louis Simonet |

Hopital, communication médecin-patient, enseignement. |

|

12 |

Revue Médicale Suisse |

Menaces épidémiologiques : réflexions sur la communication |

2011 |

Christian Chuard, Daniel Genné |

Communication, prévention, épidémiologie |

|

13 |

Revue Médicale Suisse |

Perception et communication du risque : du diabète à la maladie cardiovasculaire |

2010 |

Francesco Gianinazzi et al. |

Communication interne, risque, maladie cardiovasculaires. |

|

14 |

Revue Médicale Suisse |

La communication médicale et les recommandations relationnelles : à contre-courant |

2007 |

C. Luthy C. Cedraschi |

Communication interne, communication médecin-patient, évaluation. |

|

15 |

Revue Médicale Suisse |

Améliorer les compétences communicationnelles : expérience «clinique» et évaluation scientifique |

2006 |

F. Stiefel I. Rousselle J.-N. Despland P. Guex |

Communication interne, communication interpersonnelle, profil patients. |

|

16 |

Revue Médicale Suisse |

Chaque praticien est aussi enseignant : la communication pédagogique |

2006 |

J. Sommer N. Junod Perron |

Communication interne, communication médecin-patient, enseignement. |

|

17 |

Revue Médicale Suisse |

Quelle place donner à la messagerie électronique dans la communication patients-médecins ? |

2004 |

J.-L. Vonnez |

Hopital, communication online, email. |

|

18 |

Revue Médicale Suisse |

La communication : un élément central en soins palliatifs |

2002 |

F. Stiefel, I. Rousselle et P. Guex |

Communication institutionnelle, communication médecin-patient, soins palliatifs. |

Les sujets analysés sont une liste de sujets ad hoc nous permettant de clarifier les contenus analysés

Tableau 5. Articles parus dans Medline

|

|

Revue |

Titre article |

Année |

Auteurs |

Sujets analysés |

|

1 |

Psychiatry Research |

Informal coercion as a neglected form of communication in psychiatric settings in Germany and Switzerland. |

2017 |

Elmer et al. |

Communication interne, communication interpersonnelle, psychiatrie. |

|

2 |

BMC Health Services Research |

Use of email, cell phone and text message between patients and primary-care physicians : cross-sectional study in a French-speaking part of Switzerland. |

2016 |

Dash et al. |

Communication interne, communication online, email. |

|

3 |

The UMSCH |

Telemedicine in Switzerland |

2015 |

Denz MD |

Hôpital, communication, télémédecine. |

|

4 |

Burns |

Evaluation of the online-presence (homepage) of burn units/burn centers in Germany, Austria and Switzerland. |

2012 |

Selig H. et al. |

Hôpital, communication online, page d’accueil. |

|

5 |

BMC Medical Education |

Self-assessment of intercultural communication skills: a survey of physicians and medical students in Geneva, Switzerland. |

2011 |

Hudelson P, Perron N, Perneger T. |

Hôpital, communication médecin-patient, interculturalité. |

Les sujets analysés sont une liste de sujets ad hoc nous permettant de clarifier les contenus analysés

Discussion

La communication institutionnelle dans le milieu hospitalier constitue une priorité stratégique pour toutes les organisations qui souhaitent renforcer leur image de marque (Medina, Lahmadi, 2012). Grâce à la communication, l’organisation peut améliorer ses rapports avec les parties prenantes dont elle dépend et renforcer son positionnement stratégique dans le marché (Anisimova, 2013). Malgré l’importance stratégique de la communication institutionnelle dans le milieu hospitalier, la communauté académique ne semble pas trop s’y intéresser. Plusieurs aspects permettent d’expliquer cette réalité.

En premier lieu, les Facultés de Communication des universités, qui sont très bien instaurées dans certains pays comme les Etats-Unis, ne sont pas très présentes dans d’autres pays, ce qui rend difficile le développement d’un axe de recherche portant sur la communication hospitalière. D’ailleurs, la plupart de ces Facultés proposent des formations en journalisme, lesquelles semblent ne pas répondre aux besoins des hôpitaux du point de vue de la communication institutionnelle. Par ailleurs, les autres Facultés de Médecine accusent un peu de retard dans l’instauration de cours obligatoires sur la communication institutionnelle, ce qui ne correspond pas avec les demandes des futurs professionnels de la santé. Ainsi, ces professionnels ont besoin de développer leurs habilités de communication interpersonnelle afin de mieux interagir avec les différents types des patients -différences culturelles, sociodémographiques, linguistiques, religieuses, etc.- et pouvoir ainsi leur offrir un service intégral du point de vue médical et humain (Dean, Oetzel, 2014).

En deuxième lieu, la plupart des hôpitaux accusent un certain retard dans le développement de structures formelles de communication institutionnelle (Kemp, Jilipalli, Becerra, 2014). Pendant des années, plusieurs organisations hospitalières n’ont pas eu besoin de développer leur image de marque ni leurs rapports avec les différents parties prenantes (Maier, 2016). Néanmoins, depuis plus de vingt ans, de plus en plus d’hôpitaux doivent faire face à différents problèmes de management comme par exemple le déficit budgétaire ; le disfonctionnement dans les processus internes de travail ; la concurrence grandissante entre les hôpitaux privés, publics et les groupes hospitaliers internationaux présents dans différents pays ; les nouvelles technologies de la communication et la cybersanté ; ou encore le rôle de plus en plus actif du patient lors des consultations médicales. Le nouveau contexte hospitalier oblige ces organisations à renforcer la gestion professionnelle de la communication : il existe un écart entre la diffusion de certains contenus de communication (magazines, sites web, etc.) et le travail stratégique réalisé par un département de communication. La création de ces structures formelles constitue l’un des défis prioritaires pour ces organisations (Martini, 2010).

Et, en troisième lieu, l’effectif limité de revues scientifiques spécialisées dans le domaine de la communication hospitalière a rendu difficile le développement de cet axe de recherche. Ainsi, à part les revues scientifiques analysées dans cette étude (Journal of Health Communication, Health Communication, Journal of Communication in Healthcare), il y a très peu de revues académiques qui portent sur le domaine de la communication hospitalière. Ces dernières années, dans certains pays d’Europe et d’Amérique Latine, plusieurs universités ont créé des revues dans le domaine, comme par exemple Revista Española de Comunicación y Salud (Université Carlos III à Madrid, Espagne) ou l’International Journal of Communication and Health (Université de Bucarest, Roumanie); néanmoins, il s’agit de revues qui ne mobilisent pas encore la communauté académique puisqu’elles ne sont pas encore bien classées dans les bases de données (Thompson Reuters, Ebsco, etc.).

Ces trois aspects présents dans la plupart des pays rendent très difficile le développement de la communication hospitalière comme un axe stratégique de recherche scientifique. En Suisse, comme dans la plupart des pays, ces trois aspects sont aussi présents. Les données analysées dans cet article montrent que dans les quatre revues scientifiques de référence internationale, il n’y a aucune publication sur les stratégies de communication institutionnelle que les hôpitaux suisses mettent en place pour renforcer leur marque et ainsi l’image perçue par les différents parties prenantes (patients, médias, autorités publiques, etc.). Même si certains auteurs ont publié des articles sur la communication interpersonnelle ou la communication interne dans le milieu hospitalier suisse, le vrai enjeu de la communication hospitalière réside dans la définition de stratégies globales de communication institutionnelle qui visent la création d’une marque solide capable d’aider l’hôpital à renforcer son positionnement stratégique dans le marché des soins sur le long terme. En ce qui concerne les deux revues suisses (Swiss Medical Weekly, Revue Médicale Suisse) et la base de donnée Medline, la plupart des articles portent aussi sur la communication interne et, surtout, la communication médecin-patient, ce qui met en évidence une carence de travaux sur l’approche stratégique de la communication institutionnelle en milieu hospitalier.

Malgré la situation actuelle, la Suisse constitue l’un des meilleurs pays au monde pour devenir une référence internationale dans la recherche sur la communication institutionnelle dans les hôpitaux. Trois raisons permettent d’asseoir cette affirmation. En premier lieu, la Suisse accueille de nombreuses organisations internationales dans le domaine de la santé, comme par exemple l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Médecins Sans Frontières (MSF), le Comité International de la Croix Rouge (CICR), Alliance Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination (GAVI), Fond Mondial ou encore OnuSida. Le leadership international de ces organisations peut contribuer favorablement au développement de cette recherche, non seulement en Suisse, mais aussi dans tous les pays où ces organismes internationaux sont présents. En deuxième lieu, les universités suisses sont très réputées au niveau international, ce qui facilite la mise en oeuvre de plans de recherche transversaux sur ce domaine. Ainsi, selon le Classement de Shanghai 2017, parmi les 100 meilleures universités au monde, il y a 5 universités helvétiques : Ecole Fédérale Polytechnique de Zurich (19), Université de Zurich (58), Université de Genève (60), Ecole Fédérale Polytechnique de Lausanne (76) et Université de Bale (95). Et, en troisième lieu, depuis des années, le système hospitalier suisse est classé parmi les meilleurs systèmes de santé au monde (GBD, 2017). Les hôpitaux à renommée internationale, comme le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois ou les Hopitaux Universitaires de Genève, peuvent mener, en collaboration avec les universités, des projets de recherche sur la communication institutionnelle des hôpitaux.

Malgré l’intérêt de cette étude, nous pouvons signaler quelques limitations. En premier lieu, l’absence d’informations sur la production scientifique d’autres pays dans le domaine de la communication institutionnelle dans les hôpitaux. Ce manque d’information rend difficile les comparaisons avec la situation de la Suisse. En deuxième lieu, le manque d’informations concernant les axes stratégiques de recherche dans les différentes universités de Suisse, autrement dit, les sujets d’analyse prioritaires, les approches suivies, les revues internationales où les chercheurs soumettent leurs travaux, etc. En troisième lieu, le manque d’informations sur l’origine géographique et les universités d’affiliation des chercheurs qui ont publié dans les différentes revues scientifiques considérées dans cette étude depuis 1997 jusqu’à 2017. Et, finalement, en quatrième lieu, il s’avère compliqué de bien utiliser les différents mots-clés pour trouver une liste précise des articles portant sur la communication santé en Suisse, vu que, souvent, les chercheurs ne sont pas très précis au moment de choisir les dits mots.

Conclusion

L’analyse de la production scientifique depuis 1997 jusqu’à 2017 par les revues de référence dans le domaine de la communication institutionnelle dans les hôpitaux, autant au niveau international (Journal of Health Communication, Health Communication, Journal of Communication in Healthcare, The American Journal of Public Health) que national (Swiss Medical Weekly, Revue Médicale Suisse), met en évidence l’absence de travaux scientifiques sur la communication institutionnelle dans les hôpitaux suisses. Afin de conclure ce texte, nous apportons trois dernières réflexions. En premier lieu, la recherche académique en Suisse sur la communication institutionnelle dans les hôpitaux n’est pas diffusée dans les meilleures revues scientifiques dans ce domaine au niveau international, ce qui rend difficile la visibilité des chercheurs travaillant sur ce domaine. En deuxième lieu, les quatre revues scientifiques de référence internationale analysées dans cet article, priorisent la publication d’articles portant sur des pathologies, traitements et problèmes de santé qui ont lieu dans certains pays, notamment les Etats-Unis, l’Angleterre et le Canada. Et, en troisième lieu, les deux revues suisses considérées dans cette étude montrent un intérêt marqué envers la communication interne et interpersonnelle, mais non pas envers la gestion stratégique de la communication institutionnelle dans le milieu hospitalier. Dans les prochaines années, les travaux des chercheurs devraient tendre à combler ces lacunes.

Bibliographie

Abramson, Karley; Keefe, Brian; Chou, Wen-Ying (2015). Communicating About Cancer Through Facebook: A Qualitative Analysis of a Breast Cancer Awareness Page. Journal of Health Communication, 20 (2): 237-243. Doi: 10.1080/10810730.2014.927034.

Al-Abri, Rashid; Al-Balushi, Amina (2014). Patient Satisfaction Survey as a Tool Towards Quality Improvement. Oman Medical Journal, 29 (1):3-7. Doi: 10. 5001/omj.2014.02.

Anisimova, Tatiana (2013). Evaluating the impact of corporate brand on consumer satisfaction. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 25 (4): 561-589. Doi: 10.1108/APJML-12-2012-0132.

Brent, Ruben (2016). Communication Theory and Health Communication Practice: The More Things Change, the More They Stay the Same. Health Communication, 31 (1): 1-11, Doi: 10.1080/10410236.2014.923086.

Bureau, Eve; Herman-Mesfen, Judith (2014). Les patients contemporains face à la démocratie sanitaire. Anthropologie & Santé, 8: 1-15.

Burleson, Debra (2014). Communication Challenges in the Hospital Setting: A Comparative Case Study of Hospitalists and Patients’ Perception. Journal of Business and Technical Communication, 28(2): 187-221. Doi: 10.1177/1050651913513901.

D’Agostino, Thomas; Bylund, Carma (2014). Nonverbal Accommodation in Health Care Communication. Health Communication, 29 (6): 563-573. DOI: 10.1080/10410236.2013.783773.

Dean, Marleah; Oetzel, John (2014). Physicians’ Perspectives of Managing Tensions Around Dimensions of Effective Communication in the Emergency Department. Health Communication, 29 (3): 257-266. Doi: 10.1080/10410236.2012.743869.

Esposito, Annamaria (2017). Hospital branding in Italy: A pilot study based on the case method. Health Marketing Quarterly, 34 (1): 35-47. DOI: 10.1080/07359683.2016.1275211.

Fischer, Sophia (2014). Hospital Positioning and Integrated Hospital Marketing Communications: State-of-the-Art Review, Conceptual Framework, and Research Agenda. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 26 (1): 1-34. Doi: 10.1080/10495142.2014.870431.

Gilligan, C.; James, EL.; Snow, P.; Outram, S.; Ward, BM.; Powell, M.; Lonsdale, C.; Cushing, AM.; Silverman, J.; Regan, T.; Harvey, P.; Lynagh, MC. (2016). Interventions for improving medical students’ interpersonal communication in medical consultations. Cochrane Database of Systematic Reviews 11, CD012418.

Global Burden of Disease (GBD) (2017). Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990–2015: Healthcare a novel analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet, 390, 100091: 231-266. Doi: DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30818-8

Hannawa, Annegret; García-Jiménez, Leonarda; Candrian, Carey; Rossmann, Constanze; Schulz, Peter (2015). Identifying the Field of Health Communication. Journal of Health Communication, 20 (5): 521-530. DOI: 10.1080/10810730.2014.999891.

Househ, Mowafa; Borycki, Elizabeth; Kushniruk, Andre (2014). Empowering patients through social media: The benefits and challenges. Health Informatics Journal, 20 (1): 50-58. Doi: 10.1177/1460458213476969.

Kemp, Elyria; Jillapalli, Ravi; Becerra, Enrique (2014). Healthcare branding: developing emotionally based consumer brand relationships. Journal of Services Marketing, 28 (2): 126 – 137. Doi: http://dx.doi.org/10.1108/JSM-08-2012-0157.

Kreps, Gary; Query, Jim; Bonaguro, Ellen (2007). The interdisciplinary study of health communication and its relationship to communication science. In L. Lederman (Ed.), Beyond these walls: Readings in health communication (pp. 2–13). Los Angeles: Roxbury. ISBN: 0195332504.

Labrie, Nanon; Schulz, Peter (2014). Does Argumentation Matter? A Systematic Literature Review on the Role of Argumentation in Doctor–Patient Communication. Health Communication, 29 (10): 996-1008. Doi: 10.1080/10410236.2013.829018.

Maier, Craig (2016). Beyond Branding: Van Riel and Fombrun’s Corporate Communication Theory in the Human Services Sector. Qualitative Research Reports in Communication, 17 (1): 27-35. Doi: 10.1080/17459435.2015.1088892.

Martini, Marina (2010). Communication — An important management task in the hospital market. Journal of Management & Marketing in Healthcare, 3 (1): 9-12. Doi: 10.1179/175330310X12665775636346.

McCarroll, Michele; Armbruster, Shannon; Chung, Jae; Kim, Junghyun; McKenzie, Alissa; Von Gruenigen, Vivian (2014). Health Care and Social Media Platforms in Hospitals. Health Communication, 29 (9): 947-952. Doi: 10.1080/10410236.2013.813831.

Medina Aguerrebere, Pablo (2013). La diffusion de l’identité de l’hôpital à travers la communication interne. Quaderni, 81 : 95-103. Doi: 10.4000/quaderni.719.