Publiée une fois par année, la Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI) a pour but principal le développement scientifique de cette discipline en Suisse.

Présentation de la revue

Contenu du site

Se connecter

La conservation numérique: un enjeu de taille! Retour sur la 3e École d’été internationale francophone en sciences de l’information et des bibliothèques

Ressi — 31 décembre 2016

Eunsu Ahn, ENSSIB

Camille Delaune, ENSSIB

Hésione Guémard, ENSSIB

Colin Harkat, ENSSIB

La conservation numérique: un enjeu de taille!

Retour sur la 3e École d’été internationale francophone en sciences de l’information et des bibliothèques

Entre le 27 juin et le 9 juillet 2016, s’est tenue la 3e édition de l'École d’été internationale francophone en sciences de l’information et des bibliothèques. L’École des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes (EBAD)[1] de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) (Dakar, Sénégal) a, à cette occasion[2], accueilli chaleureusement pendant deux semaines des étudiants, des professionnels de bibliothèques, de centres de documentation et d’archives, afin de réfléchir ensemble sur les enjeux de la « conservation numérique ». L’école a été l’occasion de suivre des cours et des ateliers, dispensés principalement par Tristan Müller, directeur du service numérisation de la Bibliothèque et Archives Nationales du Québec (BAnQ, Montréal, Canada), d’écouter des retours d’expériences[3], moments forts d’échanges et de débats, et de faire des visites ciblées. Cet article résume l’essentiel des cours et des retours d’expériences, et livre également nos réflexions sur l’espace et la numérisation, la diffusion et la préservation, nous qui avons été des participants à cette 3ème édition de l’école d’été (et qui sommes étudiants en master professionnel à l’ENSSIB).

Espace et numérisation

Cette école d’été a apporté des connaissances sur la gestion de l’espace, car un des atouts indéniable de la numérisation est le gain qu’elle permet d’envisager de ce point de vue dans les structures de conservation. Papa Cheikh Thiéfaye DIOUF, archiviste au service des archives et de la documentation de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’UCAD, explique que « la gestion de l’espace est l’une des priorités largement partagée par les spécialistes de l’information documentaire. En effet, les archivistes, les bibliothécaires et les documentalistes, après élimination pour les uns ou désherbage pour les autres, gagnent un minimum d’espace destiné à de nouvelles acquisitions ou à de nouveaux versements ».Nous notons que cette « gestion de l’espace » possible grâce aux projets de numérisation est parfois directement une réponse à des situations d’urgence. Julie Mbarga, de la Bibliothèque Universitaire de l’Université de Douala au Cameroun, illustre ce type de situations avec cet exemple : «des seaux par-ci, par-là sur le sol d’une mezzanine de 300m2 environ qui sert de salle de lecture à cent usagers par jour (chercheurs et étudiants) et de bureau à quinze membres du personnels, du fait d’une étanchéité délabrée. Tel est le spectacle peu reluisant qu’offre cette bibliothèque en saison de pluie». Mais il faut noter que la situation critique n’est qu’un facteur dans la décision de mettre en place le processus de numérisation. La volonté de diffuser largement, et parfois même au delà de nos frontières, est également un argument de mise en place d’un projet de numérisation.

Diffuser auprès du public: une priorité!

La numérisation des fonds répond souvent à une forte demande de consultation des lecteurs. Le flux permanent des arrivées de documents rend d’autant plus indispensable le suivi des projets. L’école d’été n’a fait que rappeler ces deux aspects essentiels dans l’esprit des participants. En effet, Julie MBARGA témoigne « les cours, les ateliers, les échanges, les visites en entreprises dont nous avons bénéficié, grâce à une bourse de l’AIFBD (Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes), nous ont montré l’urgence de sauvegarder sous forme numérique, et de mettre en ligne le fonds documentaire de la Bibliothèque universitaire (BU), particulièrement les thèses, les mémoires, les rapports de stage, les actes de décrets présidentiels, contenus dans le quotidien national bilingue du Cameroun : « Cameroun Tribune » que la BU reçoit chaque jour depuis 2003, du fait de la demande forte de notre public ». El Hadji Birame DIOUF, Conservateur des bibliothèques au centre de documentation de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN, Dakar, Sénégal) ajoute que l’Ecole d’été «a permis de prendre conscience que la conservation numérique de l’information ne signifie pas uniquement éviter l’effacement ou la perte des données ou les conserver intacts et intègres. Mais, cela signifie aussi conserver leur intelligibilité, leur lisibilité et la possibilité de les réutiliser pour satisfaire le besoin informationnel des usagers». Cette réflexion nourrie durant l’école d’été a donc amené les professionnels en poste à concrétiser dans un avenir proche des projets, comme c’est le cas avec Armand N’DA KOUADIO, bibliothécaire stagiaire à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) en Côte d’Ivoire : « à travers cette formation [à l’école d’été], je souhaiterais mettre en place un dépôt numérique à l’IGT. La mission primordiale de ce dépôt est de préserver et diffuser les documents aux étudiants et aux enseignants chercheurs. Pour réussir cette mission, nous allons mettre en place une politique de numérisation. Cette politique n’est pas limitée à l’action de convertir un document analogue dans une forme numérique, mais comprend également toutes les activités pouvant amener la mise en ligne d’une copie numérique accessible. Alors, plusieurs professionnels en sciences de l’information documentaire et informaticiens peuvent être appelés à participer à ces activités, qui incluent notamment, la sélection des documents originaux, la création des métadonnées, la conversion numérique, les opérations de post-numérisation et la mise en ligne des documents numérisés ».

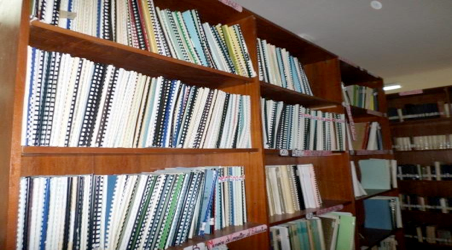

La bibliothèque de l’Institut de Géographie Tropicale après la crise post-électorale de 2010.

À gauche: Documents en attente de traitement. À droite: Documents traités et rangés dans les rayons : Source des images : Armand N’DA KOUADIO juillet 2014.

Par ailleurs, nous avons eu la chance d’assister au retour d’expérience de Sophie MADIBA sur le Centre de Recherche et de Documentation sur les Traditions et Langues Africaines Cerdotola (Yaoundé, Cameroun) qui s’est interrogée sur comment organiser la conservation d’une collection orale ? En effet, comment collecter et diffuser un patrimoine oral afin de le conserver et de le transmettre au grand public, dans l’optique de ne pas l’oublier ?

Et maintenant ? Se préparer et persévérer

Tristan MÜLLER a voulu attirer l’attention des étudiants sur la préservation à long terme : sur l’importance de connaître la technologie, comme par exemple la rétrocompatibilité, un concept notable. En effet, même si les documents numériques sont conservés, le matériel informatique et les logiciels actuels, les formats de fichier, ne sont pas forcément adaptés à leur lecture. Travailler sur la compatibilité implique de préserver les technologies, les ordinateurs comme les logiciels, ou alors émuler ces derniers, c’est-à-dire chercher à imiter un comportement physique d’un matériel sur un environnement informatique actuel.

De plus, cette démarche de numérisation implique des enjeux financiers et humains que dorénavant personne ne peut ignorer. Par exemple, la question de savoir comment réutiliser les « métadonnées issues des fichiers numériques » est apparue. Par ailleurs, comment « prioriser la conservation d’une collection » ? De nombreuses interrogations ont été soulevées sur cette thématique. En effet, qu’est-ce qui permet de sélectionner un fonds plus qu’un autre ? Prioriser la numérisation d’un fonds est souvent le témoin de la sauvegarde d’un patrimoine déjà en péril. Par exemple, Aminata CISSE, et Nathalie ALOU (respectivement conservateur et assistante conservateur au Ministère de l’Economie et des Finances à Abidjan, Côte d’Ivoire) vont mener un projet de numérisation d’une publication en série[4] en mauvais état afin de la préserver. Pour illustrer ces interrogations et prolonger les échanges, les ateliers, et plus particulièrement le deuxième[5], ont permis de se questionner sur les lois et règles en vigueur (nationales et internationales) relatives à la préservation, la conservation et à la communication des documents.

Papa Cheikh Thiéfaye DIOUF rappelle qu’ « en tant que professionnel dans le domaine de l’information documentaire et étant averti, l’ambition d’être à la hauteur du temps (l’ère du numérique) ne doit en aucun cas nous pousser à ne pas prendre en compte les exigences très subtiles de la numérisation. N’eût été la nouvelle conception que l’on a aujourd’hui de la numérisation après avoir suivi les ateliers de l’école d’été, on serait aisément « séduit » par les avantages qu’elle offre (dématérialisation, gain d’espace physique, visibilité) sans pour autant s’arrêter un instant sur les préalables que requiert un projet de numérisation ». En effet, les apprenants se sont totalement appropriés, tant d’un point de vue théorique que pratique, les enseignements afin de les intégrer dans leurs milieux professionnels prochainement. Aujourd’hui, Adjovi Essenam FUMEY, étudiante en Master à l’EBAD affirme : « je me sens donc plus opérationnelle dans le cadre de mon emploi actuel pendant lequel nous sommes appelés à muter les documents audiovisuels et audio sur des supports en vu de leur diffusion et de leur conservation ».

Enfin pour conclure, les étudiants de l’Enssib recommandent une participation aux futures écoles d’été. En effet, « en tant que futurs professionnels nous sommes ravis d’avoir participé car au delà de tous ces apprentissages, cette école d’été a été l’occasion pour nous d’échanger culturellement et professionnellement ». La quatrième édition de l’école d’été se déroulera à l’EBSI, l’Ecole de bibliothéconomie et des sciences de l’information à Montréal, (Québec, Canada), et nous espérons vous y voir nombreux !

Eunsu Ahn, Camille Delaune, Hésione Guémard, Colin Harkat

(étudiants en master professionnel à l’Enssib et ayant participé à la troisième édition de l’école d’été internationale francophone en sciences de l’information et des bibliothèques).

Notes

- Complément d’informations sur le programme : http://www.ebad.ucad.sn/sygea/Ecole_ete_2016.html

- Le site web (https://2eifsib.wordpress.com/) met à disposition toutes les informations complémentaires.

[1]Les représentants de chaque école sont intervenus durant la cérémonie d’ouverture le lundi 27 juin 2016. Une video est disponible sur la chaîne télévisée RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise).

[2]Après une première édition à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI, Montréal, Canada) sur la thématique « marketing et médiation numérique en bibliothèques » et une deuxième à l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib, Villeurbanne, France) sur « patrimoine, public, numérique », en 2016 le partenariat se renforce puisque la Haute École de Gestion (HEG, Genève, Suisse) a rejoint l’organisation.

[3]Sophie MADIBA sur le Centre de Recherche et de Documentation sur les Traditions et Langues Africaines (Cerdotola) (Yaoundé, Cameroun); Yvonne Berthe CISSE NOUDOFININ sur la Bibliothèque Centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal); Christian CHABRIER de la société privée de numérisation de fonds anciens Arkhênum (Bordeaux, France); Mor DIEYE de la section Archives de l’EBAD (Dakar, Sénégal).

[4]Elles déclarent : « En effet, notre production REF [Revue Économique et Financière] qui retrace la mémoire économique de la CI [Côte d’Ivoire] est en danger. Un inventaire effectué en 2015, nous révèle que les premiers numéros de cette publication sont en voie de disparition. Nous souhaitons conduire des numérisations des dix premiers numéros de la revue économique et financière ivoirienne. Ce projet permettra la sauvegarde de ce patrimoine et sa diffusion auprès de larges publics ».

[5]Le deuxième atelier portait sur le cas précis des Archives de la construction de la Grande Mosquée de Dakar. L’exercice consistait à estimer les risques, leurs impacts, et ensuite d’imaginer les moyens de prévention pour limiter ces incidents.

- Version imprimable

- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires

La revue Ressi

- N° Spécial DLCM

- N°21 décembre 2020

- N°20 décembre 2019

- N°Spécial 100ans ID

- N°19 décembre 2018

- N°18 décembre 2017

- N°17 décembre 2016

- N°16 décembre 2015

- N°15 décembre 2014

- N°14 décembre 2013

- N°13 décembre 2012

- N°12 décembre 2011

- N°11 décembre 2010

- N°10 décembre 2009

- N°9 juillet 2009

- N°8 décembre 2008

- N°7 mai 2008

- N°6 octobre 2007

- N°5 mars 2007

- N°4 octobre 2006

- N°3 mars 2006

- N°2 juillet 2005

- N°1 janvier 2005