Publiée une fois par année, la Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI) a pour but principal le développement scientifique de cette discipline en Suisse.

Présentation de la revue

Contenu du site

Se connecter

Publié par Ressi

Livres et presse numériques en bibliothèque de lecture publique : état de lieux de l’expérience menée par les bibliothèques de Carouge

Ressi — 20 décembre 2017

Yves Martina, directeur des bibliothèques de Carouge

Livres et presse numériques en bibliothèque de lecture publique : état de lieux de l’expérience menée par les bibliothèques de Carouge

Avec Lancy, Meyrin, Onex et Vernier, la Ville de Carouge (22'000 habitants) est l’une des cinq grandes communes suburbaines du canton, en périphérie de la Ville de Genève. Hormis Onex, ces communes possèdent toutes une ou plusieurs bibliothèques, indépendantes du réseau des Bibliothèques municipales de la Ville de Genève.

Ouverte en 1857, la Bibliothèque de Carouge s’est développée au fil des ans et des déménagements. Elle s’est informatisée en 1998 et fonctionne en réseau depuis 2009, date de l’ouverture de sa première « bibliothèque-relais ».

Les bibliothèques de Carouge [1] dépendent du SACC (Service des affaires culturelles et de la communication) et comptent 14,75 postes à plein temps pour 20 collaborateurs, dont 12 bibliothécaires et agents en information documentaire. Elles proposent à leurs usagers quelque 70'000 documents et génèrent plus de 215'000 prêts annuels.

Préambule

Les bibliothèques de Carouge ont introduit le multimédia dans leurs collections en 2009 et le numérique en 2012.

L’offre multimédia étant « tardive » (seul un petit fonds de CD musique existait avant 2009 et l’ère des cassettes VHS a été totalement ignorée), l’objectif était de ne pas manquer le virage du numérique. Au niveau politique, il a été plus facile de convaincre certains décideurs d’enrichir les collections des bibliothèques par des documents numériques que par des supports multimédias, soupçonnés de véhiculer des contenus trop axés sur le divertissement.

En 2012, l’offre numérique à l’intention des bibliothèques publiques est réduite. En Suisse romande, le Valais, qui fait ici office de pionnier, dispose d’un fonds alimenté par le fournisseur français Numilog [2]. Dans sa mise à disposition des documents, celui-ci présente l’inconvénient de demander un accès à l’intégralité du fichier des usagers de la bibliothèque et pas seulement à ceux intéressés par l’emprunt de livres numériques. La protection des données individuelles étant un problème sensible, les autorités politiques carougeoises ont renoncé à travailler avec Numilog (sans avoir préalablement testé la solution proposée par ce fournisseur) et ont souhaité la recherche d’une alternative. Une gageure sachant, qu’en 2012, Numilog est le seul fournisseur du marché francophone.

Les premiers pas

Pour sa première approche numérique, les bibliothèques de Carouge font l’acquisition de cinq liseuses (Sony et Kindle) et deux tablettes (iPad et Asus) dans lesquelles sont proposés des contenus différents, articulés autour d’un choix de documentaires et de romans (5 à 8 documentaires et 10 à 20 romans par support) à l’intention d’un public adulte.

Le choix a donc préalablement été fait par des bibliothécaires, sur la base d’ouvrages libres de droits proposés par des éditeurs qui, eux-mêmes, testaient une mise à disposition de titres issus de leur catalogue au format numérique. Les liseuses et les tablettes ont été mises gratuitement à disposition des usagers, mais une caution leur était demandée et restituée au retour du support. Ce qui était à la fois contraignant et inconfortable, tant du point administratif que pour l’usager.

Cette expérience a été suivie par une cinquantaine d’usagers, entre juin 2012 et septembre 2013 :

- 97% des usagers l’ont fait dans le but de découvrir le fonctionnement du support.

- 3% des usagers possédaient déjà une liseuse et se sont intéressés aux contenus proposés.

Après chaque emprunt, les usagers ont été sondés et invités à faire part de leurs remarques et suggestions pour façonner l’avenir du numérique dans leurs bibliothèques. Il en est ressorti que :

- 93% des usagers ont été séduit par le support et ont relevé les avantages suivants : capacité de stockage, faible encombrement et confort de lecture, notamment dans les transports publics.

- 100% des usagers indiquent que la liseuse est pour eux une alternative (selon les opportunités de lecture) et non un remplacement du livre traditionnel.

- 100% des usagers souhaitent avoir accès aux téléchargements de leur choix : ils ne reconduiraient pas l’expérience au travers de liseuses avec des contenus préétablis.

- 98% des usagers préfèrent disposer de leur propre liseuse et ne jugent pas pertinent d’en emprunter une en bibliothèque.

En conséquence de qui précède, dès novembre 2013, les bibliothèques de Carouge retirent les liseuses de leur offre et les projets en lien avec le numérique sont gelés, faute de trouver une alternative au fournisseur Numilog.

Le projet PNB : les éditeurs français font (enfin !) un effort envers les bibliothèques

En France, une offre numérique destinée aux bibliothèques publiques s’élabore et le projet PNB (Prêt numérique en bibliothèque) est présenté lors du congrès de l’IFLA 2014 à Lyon. Il s’agit d’une avancée significative qui fait intervenir l’ensemble des acteurs concernés : éditeurs, libraires, auteurs et bibliothèques. En 2015, le fournisseur Dilicom [3] est en mesure de proposer un premier catalogue de titres, accessible bien sûr en France, mais aussi aux bibliothèques suisses. La plateforme d’achat est assurée par la librairie de livres numériques Feedbooks[4].

Certes, ce catalogue à l’intention des bibliothèques est nettement moins riche que celui destiné au volet commercial, donc à l’achat de titres par des particuliers. Néanmoins, les bibliothèques y trouvent un intérêt : les prêts peuvent être simultanés (généralement entre 5 et 10 prêts) et la durée de vie d’un livre numérique se situe en moyenne à 5 ans et/ou à 50 prêts. La durée de l’emprunt est, quant à elle, de 4 semaines.

Cette opportunité va permettre aux bibliothèques de Carouge de rouvrir leur dossier numérique et de lancer deux offres à l’automne 2015. Elles sont rendues possibles par les améliorations de leur portail documentaire[5], qui donne désormais accès à des ressources externes :

- Livres numériques, via le fournisseur Dilicom : 1’020 titres sont proposés au catalogue [6] par téléchargement (750 romans « adultes », 150 documentaires « adultes » et 120 romans « jeunes »). Nombre d’emprunts sur l’année (3 mois) : 375.

- Presse numérique, via le fournisseur LeKiosk [7] : 750 titres sont proposés à la consultation en ligne [8] (720 titres « adultes » et 30 titres « jeunes »). Nombre de consultations sur l’année (3 mois) : 300.

En 2016, l’offre est enrichie et les fonds numériques portés à :

- 1’595 livres numériques (1’165 romans « adultes », 265 documentaires « adultes » et 165 romans « jeunes »). Nombre d’emprunts sur l’année : 375.

- 900 revues numériques (865 titres « adultes » et 35 titres « jeunes »). Nombre de consultations en ligne sur l’année : 390.

Il faut noter que, durant l’exercice 2016, de nombreux éditeurs modifient leurs conditions de prêt et abandonnent la simultanéité des emprunts : un seul prêt à la fois est moins intéressant et se rapproche trop du système en vigueur pour les livres traditionnels alors que le format numérique est justement intéressant s’il permet plus de souplesse à ce niveau.

En 2017, les bibliothèques de Carouge continuent à développer leur catalogue et la tendance suivante se dessine :

- 1'850 à 1’900 livres numériques au catalogue (75% fiction « adultes », 12% documentaires « adultes », 9% fiction « jeunes » et 4% bandes dessinées « adultes ».

Le nombre d’emprunts devrait approcher les 500 unités.

- 1’000 revues numériques proposées à la consultation (94% de titres « adultes » et 6% de titres « jeunes »).

Le nombre de consultations ne sera connu qu’en fin d’année (ce nombre est calculé directement par le fournisseur au terme de l’exercice et il n’y a pas, à ce stade, de données intermédiaires).

S’agissant des livres numériques, ce sont quelque 150 usagers distincts qui profitent de l’offre mise en place par les bibliothèques de Carouge, ce qui représente à peine plus de 3% des usagers actifs. Force est donc de constater qu’on se situe très nettement dans la marge, s’agissant du succès de la prestation.

Du côté des adultes, c’est vers la fiction que se portent sans surprise 95% des emprunts. Du côté des jeunes, seule la fiction est proposée au téléchargement.

S’agissant des revues numériques, les données récapitulatives se limitent pour l’instant au nombre de magazines consultés. Quelques sondages ont toutefois permis de dégager des préférences : actualité, féminin, bien-être et développement personnel, décoration d’intérieur sont les sujets qui génèrent le plus de consultations.

Quelles perspectives pour les deux années à venir ?

S’agissant des livres numériques :

- Disposer d’un fonds de 2'500 à 2’800 titres d’ici à 2020 (le fonds numérique représenterait alors 3% des collections).

- Améliorer l’outil de recherche et de présentation des ouvrages en 2019. En effet, dans sa prestation, le fournisseur Dilicom propose une notice bibliographique et des critères de recherche qui sont limités. Par importation de données fournies par d’autres fournisseurs, il sera possible de disposer de descriptifs et d’éléments de recherche plus proche de ce qui se fait pour les livres traditionnels (par exemple : indexation matière plus riche et plus rigoureuse s’agissant des genres littéraires, rebonds vers des ouvrages et des thématiques apparentés).

- En 2019, lancer une campagne de promotion des livres numériques et assurer leur visibilité en parallèle aux livres traditionnels, c’est-à-dire aussi dans le corps même des bibliothèques.

S’agissant des revues numériques :

- Maintenir la prestation en 2019 et 2020 au niveau des années précédentes, sachant que la marge de manœuvre sur le choix des magazines proposés est réduite puisqu’elle appartient à 95% au fournisseur.

- En 2019, adapter aux magazines numériques tout ou partie de la campagne de promotion qui sera mise en place pour les livres numériques.

Conclusion

Au moment d’adopter le projet PNB et de se lancer dans la mise en place d’une offre de livres numériques, les bibliothèques de Carouge disposaient de deux options :

- Rejoindre la plateforme suisse proposée par Bibliomedia [9] et bénéficier de la prestation et de la collection élaborée par cette institution, à savoir le partage des titres entre plusieurs bibliothèques.

- Disposer de son propre fonds et le gérer en propre, comme il est fait pour les livres traditionnels et le multimédia.

C’est cette deuxième option qui a été retenue parce qu’au moment du choix, l’offre e-Bibliomedia [10] n’était pas encore en place, bien que les deux organismes aient avancé en parallèle dès que Dilicom a ouvert son catalogue à la Suisse. D’autres critères sont certainement intervenus dans le choix du « cavalier seul », mais ils ne correspondaient pas une critique de la démarche proposée par Bibliomedia.

La « confidentialité » qui entoure la prestation numérique proposée par les bibliothèques de Carouge est-elle un point négatif ? On se permettra ici une réponse nuancée :

- Oui, parce que l’effort d’acquisition, notamment sur le plan financier, devrait se traduire par un succès plus probant.

- Non, parce qu’il faut se donner le temps nécessaire avant d’évaluer cette nouvelle prestation. Dès le début, il a été fixé un délai de 5 ans avant de tirer un bilan significatif. L’offre doit se faire connaître et les usagers l’apprivoiser, ce d’autant que la lecture sur un support électronique ne fait pas encore partie des mœurs usuelles des usagers des bibliothèques, notamment en Suisse. À noter aussi qu’aucune promotion du livre numérique n’a encore été faite de manière significative et que les usagers sont généralement amenés à découvrir par eux-mêmes (et parfois même par hasard) l’existence des documents numériques.

Le numérique n’est donc pas remis en cause et, à ce stade, l’objectif de base demeure : offrir aux usagers des bibliothèques de Carouge, par le biais du numérique, un complément et une alternative attractive aux supports traditionnels (livres et presse papier) ! Et, s’agissant des livres numériques, disposer d’un catalogue de 5'000 titres d’ici à 2025.

Notes

[1] bibliotheques-carouge.ch

[2] numilog.com

[3]dillicom.net

[4] fr.feedbooks.com (le volet dédié aux bibliothèques est accessible à l’adresse collectivites.feedbooks.com)

[5] Il s’agit de la solution nommée Syracuse, proposée par le fournisseur français Archimed (archimed.fr)

[6] Il s’agit bien ici du nombre des titres proposés par les bibliothèques de Carouge à leurs usagers et non de l’offre globale du fournisseur

[7]lekiosk.com ; le nombre de titres proposés par LeKiosk est variable (il dépend de l’offre éditoriale et des contrats passés avec les éditeurs) ; l’acheteur-bibliothèque peut façonner l’offre qu’il propose à ses usagers en biffant certains titres ou certains bouquets de titres

[8] Il s’agit bien ici du nombre des titres proposés par les bibliothèques de Carouge à leurs usagers et non de l’offre globale du fournisseur

[9] Fondation active dans le développement des bibliothèques de lecture publique et de la promotion de la lecture (bibliomedia.ch)

[10] e-Bibliomedia est une plateforme qui permet aux bibliothèques de lecture publique d’emprunter des ouvrages numériques, sans avoir elles-mêmes à en faire directement l’acquisition

- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires

Un container mobile pour le sauvetage de collections sinistrées : la BERCE PBC Ville de Genève

Ressi — 20 décembre 2017

Nelly Cauliez, Conservatrice responsable Unité Régie, Bibliothèque de Genève

Résumé

Lorsqu’un incendie ou une inondation survient dans un musée, une bibliothèque ou un dépôt patrimonial, les collections subissent souvent aussi des dégâts après le sinistre. En effet, l’absence de plan d’intervention, le manque de préparation du personnel et l’utilisation de matériel inadéquat peuvent avoir des conséquences désastreuses lors de l’évacuation des biens culturels. C’est pourquoi, soucieux d’assurer la meilleure protection possible des biens culturels de la Ville de Genève, le Conseil administratif a chargé un comité de pilotage d’élaborer un concept de protection des biens culturels (PBC). Une des missions du comité a été l’acquisition d’un matériel adapté et la création d’un mode de stockage efficace et mobile permettant de ranger, acheminer et utiliser rapidement les équipements spécialisés. La Bibliothèque de Genève est coordinatrice de ce projet nommé BERCE PBC.

Un container mobile pour le sauvetage de collections sinistrées : la berce pbc Ville de Genève

Les institutions patrimoniales ont pour mission première d’assurer la bonne conservation du patrimoine collectif. C’est là la condition sine qua non pour permettre aux institutions d’assurer leurs missions d’étude, de recherche et de diffusion des collections auprès de tous les publics. La collectivité a donc le devoir d’en assurer la pérennité pour les générations futures, ainsi que le Conseil international des musées (ICOM) le préconise : « Les musées sont responsables vis-à-vis du patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel. Les autorités de tutelle et tous ceux concernés par l’orientation stratégique et la supervision des musées ont pour obligation première de protéger et de promouvoir ce patrimoine, ainsi que les ressources humaines, physiques et financières rendues disponibles à cette fin [1]». Aussi, lorsqu’un bâtiment de conservation est soudain la proie de phénomènes imprévus qui peuvent détruire des collections, des locaux, et menacer la vie du personnel et du public, l’urgence se mesure en minutes. Les responsables des institutions patrimoniales ont donc le devoir de réagir rapidement et efficacement. Cela implique d’être sérieusement préparé à la manière de faire face aux événements et de se doter des moyens matériels et humains nécessaires. C’est la Protection des Biens Culturels (PBC).

L’incendie historique de la Bibliothèque d’Alexandrie est entré dans la mémoire collective. Sur le plan helvétique les tragédies de Brigue (1993) ou de Gondo (2000) et les inondations en Suisse centrale (Brienz, Sarnen, Reichenbach et Lucerne en 2005) ont démontré la nécessité de mettre rapidement en place une organisation efficace pour la protection des personnes, mais aussi des biens culturels. Sur le plan genevois, les incendies du Grand Théâtre (1951), du Victoria Hall (1984), du Palais Wilson (1987), des combles du Palais Eynard (2001) ou encore de l’ancienne école de chimie au boulevard des Philosophes (2008) furent particulièrement marquants. C’est précisément ce dernier évènement où les flammes et l’eau touchèrent près de 70 000 livres qui a entrainé le triste constat que, sans planification des opérations, sans structure de décision opérationnelle mais aussi sans matériel adéquat et disponible immédiatement, la probabilité de sauver et de traiter en urgence une grande quantité d’objets culturels sinistrés était largement compromise.

L’idée de créer alors une réserve d’équipements uniquement dévolue aux collections sinistrées est née au sein du Comité de pilotage PBC de la Ville de Genève [2]. Soucieux d’assurer la meilleure protection possible des biens culturels de la Ville de Genève, ce Comité présidé par la direction du Département de la culture et du sport est constitué des directions des musées et institutions patrimoniales de la Ville et de leurs responsables en charge des bâtiments, de la sécurité, de la conservation des collections, mais aussi de membres du Service d’incendie et de secours (SIS) et de la Protection civile (PCi) de la Ville et du Canton. Depuis 2009, il développe une série de projets comme la rédaction d’outils de prévention (plan d’urgence), la mise en place de modules de formations interinstitutionnelles sur toutes les typologies de biens patrimoniaux et enfin l’organisation d’exercices grandeur nature.

En 2013, il a alors été confié à un groupe de travail du Comité PBC de faire l’acquisition de moyens d'intervention adéquats assurant à tous les partenaires un sauvetage efficace. Ce projet, nommé BERCE PBC de la Ville de Genève, alliait la recherche de matériels spécifiques aux traitements d’urgence sur les collections à la conception puis à la fabrication d’un mode de stockage mobile permettant de ranger, acheminer et utiliser rapidement ces équipements spécialisés. Largement inspirée d’une première BERCE PBC créée par le Service d’incendie et de secours de la Ville quelques années auparavant, ce container institutionnel a pu s’améliorer et compléter les équipements déjà existants. La BERCE PBC de la Ville de Genève est donc un container qui peut être mobilisé dès lors qu’il existe un risque hypothétique ou avéré de dommages sur des collections patrimoniales de la Ville de Genève résultant d’un sinistre en cours ou en prévision (mobilisation préventive) qu’il soit mineur ou majeur. Il peut s’agir de dégradations d’objets culturels liées à un dégât des eaux, un incendie, une crise sanitaire (microbiologique), un évènement géologique (tremblement de terre, effondrement), mais aussi dans le cas d’actes de vandalisme, de malveillance, de pillage, de terrorisme, ou toutes autres causes pouvant engendrer des dommages sur des biens patrimoniaux. Tout son intérêt réside dans sa mobilité assurée par le Service d’incendie et de Secours de la Ville de Genève qui, grâce à un véhicule d’intervention rapide peut la déplacer de sa zone de stationnement en plein Genève (donc à proximité de toutes les institutions) vers le sinistre. La BERCE est alors chargée sur une remorque en moins de trois minutes puis transportée.

Elle est affectée prioritairement aux institutions de la Ville (Bibliothèque de Genève, Musée d’art et d’Histoire, Musée d’ethnographie, Fonds municipal d’art contemporain, Conservatoire et jardin botaniques de Genève, Musée d’histoire naturelle, Musée de l’Ariana, Archives de la Ville). En cas de zones sinistrées multiples, il revient à la Direction du Département de la Culture et du Sport de la Ville de Genève de définir l’institution prioritaire en fonction de l’importance et le type de dommages et des moyens à disposition pour y remédier. Bien qu’elle soit d’abord réservée aux institutions de la Ville, des autorisations extraordinaires d'accès à son matériel peuvent être accordées dans le cas de demandes de dérogations exceptionnelles. La Direction du Département de la Culture et du Sport de la Ville de Genève peut alors décider de la mobiliser pour toutes autres institutions ou collectivités qu’elles jugeraient en difficulté et pour lesquelles elle accepte d’apporter une aide substantielle. Dans ce cas, il convient de définir en amont le cadre de l’octroi (durée de la mobilisation, transport, assurance, remplacement du matériel utilisé, etc.).

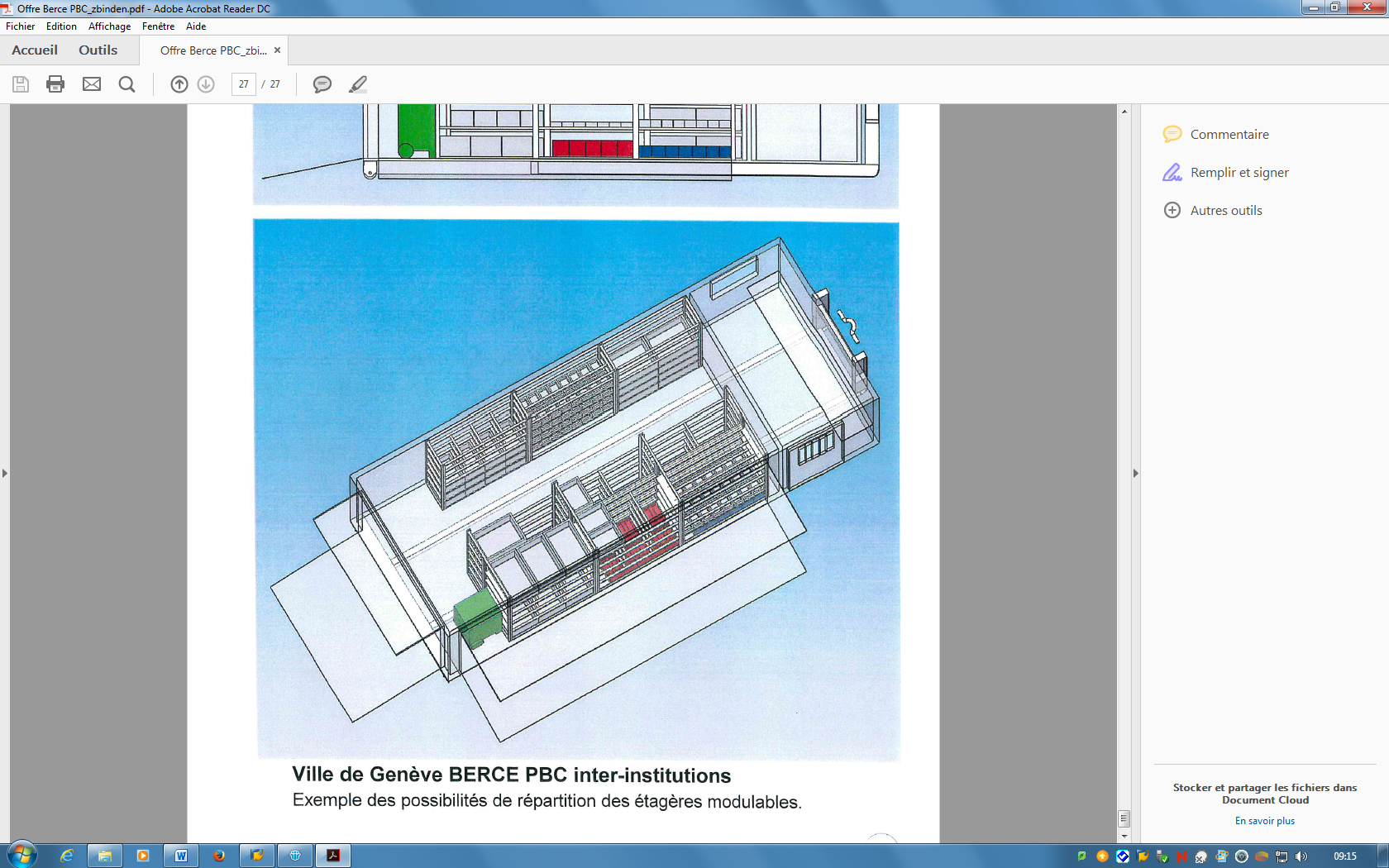

Pensée comme une boîte modulaire fabriquée par un sandwich de panneaux d’aluminium, la BERCE PBC de la Ville de Genève mesure 16m2 et est scindée en deux espaces distincts (stockage et bureau). On y trouve tout autant des équipements permettant de stabiliser une zone sinistrée limitant alors la propagation du sinistre et réduisant l’ampleur des dégâts (déshumidificateur de chantier, bâches, bacs de rétention, etc.) que du matériels pour l’évacuation, l’emballage et le transport de petites ou grandes pièces patrimoniales (caisses, chariots, diables, couvertures en feutre, polyester de protection, étiquettes de traçabilité, etc.). Ce container contient aussi de quoi dépoussiérer par exemple des pièces d’orfèvrerie, aspirer un tableau ou encore gommer un livre recouvert de suie ou de gravats (pinceaux doux en poils de chèvre, aspirateurs à filtre HEPA munis de variateurs, gommes smokesponge, etc.). Tout un équipement est dévolu à la préparation à la congélation des œuvres touchées. Ce procédé est un des traitements possibles lors d’une inondation de masse. La congélation n’a pas d’action curative ou réparatrice mais permet de figer, instantanément toutes les dégradations des documents, pour un temps qui peut être très long (10 ans sans effet nocif). La congélation doit être très rapide, donc effectuée à très basse température (-30°) afin que les cristaux de glace qui se forment à l’intérieur des objets culturels soient les plus petits possible et n’endommagent pas les fibres des matériaux ; ensuite, la température peut remonter vers -18° environ. Par la suite, les objets peuvent être décongelés progressivement, en petites quantités, et séchés manuellement, ou lyophilisés s’ils sont trop nombreux (toutes les typologies ne la supportent pas, il convient aux spécialistes du sauvetage de faire le tri). Enfin, les équipes d’intervention peuvent y trouver du matériel de protection pour les personnes puisqu’une zone sinistrée est généralement un espace aux variations thermohygrométriques importantes (froid ou chaleur, humidité ou assèchement), souvent sombre et hostile. Quant à son espace bureau, il est chauffé, ventilé à l’énergie solaire, et offre une zone de travail confortable où peuvent s’opérer des prises de décisions sur le mode opératoire du sauvetage ou encore pour assurer l’inventaire et le suivi des stocks (matériel extrait en urgence).

Parmi ses caractéristiques, il faut noter que l’ensemble des surfaces (murs, plafonds) est aimanté permettant ainsi la fixation de documentation de sécurité (plans, organigrammes, listes diverses). Ces surfaces peuvent également être utilisées comme un grand tableau blanc sur lequel il est possible d’écrire au feutre effaçable. Les revêtements au sol sont en linoleum lavable ou encore en aluminium cranté pour éviter toutes chutes dans l’empressement. Enfin, elle est munie d’un éclairage Led mais aussi de prises électriques pour y connecter par exemple un ordinateur portable.

Fort heureusement, depuis sa création, la BERCE PBC de la Ville de Genève n’a eu à être utilisée que dans le cas d’exercices grandeur nature ainsi que lors de modules de formation. Elle sera prochainement présentée lors des Journées européennes des Métiers d’art à la Bibliothèque de Genève (20 et 21 avril 2018).

Son caractère innovant et sa conception interinstitutionnelle fait d’elle un projet moteur pour la protection des biens culturels et unique au monde. Elle a d’ailleurs attiré plusieurs organisations internationales ou représentants de groupes de travail dévolus aux sauvetages de collections (Bouclier Bleu, ICOMOS, Groupe de travail pour la protection des biens culturels en Syrie et en Irak, Fondation des monuments du monde en Afrique Sub-saharienne) et sert aujourd’hui de modèles pour des projets similaires en étude en France ou au Japon.

Figure 1 : berce pbc

Figure 2 : berce pbc

Figure 3 : intérieur berce pbc

Figure 4 : croquis de montage

Notes

[1] Le Code de déontologie de l’ICOM a été adopté à l’unanimité par la 15e Assemblée générale de l’ICOM, réunie à Buenos-Aires (Argentine) le 4 novembre 1986, modifié par la 20e Assemblée générale en Barcelone (Espagne) le 6 juillet 2001 sous le titre Code de déontologie de l’ICOM pour les musées et révisé par la 21e Assemblée générale à Séoul (République de Corée) le 8 octobre 2004.

[2] http://www.ville-geneve.ch/actualites/detail/article/1444638433-berce-proteger-oeuvres-objets-art/

- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires

Les grandes bibliothèques à quatre voix

Ressi — 31 décembre 2016

Jonas Beausire, Haute Ecole de Gestion, Genève

Les grandes bibliothèques à quatre voix

Ce recueil, au titre programmatique, laisse distinguer quatre voix singulières et remarquables, celles d’anciens directeurs romands de grandes bibliothèques : Jacques Cordonier, Alain Jacquesson, Jean-Frédéric Jauslin et Hubert Villard[1]. Tous mandatés à la fin du 20e siècle, les quatre hommes ont accompagné leur établissement, qu’il soit cantonal, national et/ou universitaire, dans la transition numérique. Ils racontent, tout au long de ces entretiens[2], leurs années de formation, leur parcours, les innombrables défis et obstacles professionnels auxquels ils ont dû faire face, mais aussi leurs regrets. En apportant leur regard sur les grands enjeux et débats bibliothéconomiques, les quatre directeurs déploient plus largement une réflexion sur ceux de la société de l’information.

Omniprésence de l’informatique

Pédagogie, mathématiques, informatique, lettres et bibliothéconomie sont les disciplines qui ont formé les quatre intervenants. Cette pluralité disciplinaire trouve un dénominateur commun avec l’informatique et son rôle « […] révolutionnaire […] appliqué au traitement de la documentation. » (p. 29). En effet, les processus d’automatisation et d’informatisation sont au cœur d’une révolution documentaire dont témoignent les défis organisationnels de certains directeurs. Le passage d’un système informatique centralisé à la mise en place d’un réseau informatique[3], permettant d’accélérer les échanges et le partage des ressources, est l’occasion d’anecdotes qui renseignent sur une époque où les transferts de bandes magnétiques s’organisaient à coup de voyages en 2 CV et de relais nocturnes. Plus tard, ce seront les services de prêt et des acquisitions qui seront gérés informatiquement. Quel que soit le contexte spécifique de cet avènement de l’informatique documentaire, celle-ci mènera systématiquement vers un décloisonnement des connaissances et des services traditionnels de la bibliothèque et vers de nouvelles possibilités de collaboration entre les institutions.

Stratégies et politique

Ces années de direction sont également racontées au travers du prisme des grandes orientations stratégiques prises par les quatre directeurs. La collaboration internationale et les interdépendances avec les autorités de tutelle structurent les grandes décisions prises mais aussi les limites politiques auxquelles certains ont été confrontés. Ainsi, Jacques Cordonier rappelle comment il a souhaité positionner la Bibliothèque cantonale valaisanne « […] comme la tête d’un réseau fédérant l’ensemble des bibliothèques du Valais […] » (p. 14) ou J-F Jauslin de rappeler comment il a œuvré à placer la Bibliothèque nationale (BN) « […] au niveau international parmi les autres bibliothèques nationales […] » (p. 61). En invoquant le premier septennat de François Mitterrand et les grands travaux de son exceptionnelle politique culturelle[4], J-F Jauslin insiste sur la nécessité de faire dialoguer le monde de la culture avec celui de la politique afin de garantir soutiens, partenariats et financements des bibliothèques. Hubert Villard insiste quant à lui sur « le rôle citoyen prépondérant » (p. 102) des bibliothèques en évoquant la lutte contre l’illettrisme, par exemple.

Accessibilité et renouvellement des collections

L’informatisation, l’accélération des échanges, le développement de certaines technologies et les synergies politico-culturelles ont agi sur le développement des collections physiques et électroniques des différents établissements. Ces entretiens sont également l’occasion d’évoquer les enjeux liés aux nouvelles technologies et la façon dont elles ont permis de conceptualiser de nouveaux accès aux collections, à l’image du portail « Vallesiana »[5] qui fédère les ressources des fonds d’archives, de la médiathèque et des musées du Valais. Les portails e-rara.ch, e-codices.ch et e-periodica.ch[6] signalent la numérisation massive des contenus. Des technologies comme celle mise à disposition à la BN permettent même de « […] numériser un document et de l’imprimer en moins d’une heure à des coûts tout à fait performants. » (p. 72-73). L’association Memoriav[7] illustre également des préoccupations patrimoniales qui s’étendent jusqu’aux documents audiovisuels et leur difficile prise en charge. Certains auteurs rappellent que cette mise à disposition des ressources numérisées au plus grand nombre interroge aussi la capacité des institutions à préserver ces nouveaux contenus dont la durée de vie informatique ne dépasse pas cinq ans (Cordonier et al., p. 80). H. Villard, à la tête de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (BCU), relate comment son institution a contracté un partenariat avec Google afin de faire numériser ses ouvrages libres de droit. Les enjeux patrimoniaux et politiques que soulèvent ce genre de collaboration divisent les différents directeurs dont certains dénoncent le dévoiement des missions fondamentales des bibliothèques et de leur indépendance (p. 79).

Missions et défis de demain

Le spectre des GAFA[8] n’est de loin pas le seul enjeu de l’avenir des bibliothèques ; leur fréquentation et leur organisation interne sont au centre des réflexions des quatre directeurs. Parmi les différentes perspectives sur la façon d’engager une relation pérenne avec leurs publics, une approche centrée sur les besoins de l’utilisateur semble avoir guidé les initiatives de chacune des institutions, comme l’affirme A. Jacquesson : « […] il me semble toujours souhaitable de procéder à l’analyse des besoins des utilisateurs. » (p. 46). Ces attentes multiples convergent vers la finalité du métier de bibliothécaire : « […] satisfaire un besoin d’information du lecteur. » (p. 102). Ainsi, les espaces physiques de la bibliothèque sont tour à tout considérés comme ceux propices au travail, à la tranquillité, au refuge ou aux échanges et Jacques Cordonier de citer les propos rapportés d’un réfugié cubain en conclusion de son entretien : « Lorsque je suis arrivé à Sion, il y a deux endroits où j’ai pu aller librement, où l’on ne m’a pas demandé mes papiers et où l’on ne m’a pas fait payer : la cathédrale et la médiathèque. » (p. 28). Au-delà de ce souci commun des usagers, les quatre hommes expriment leur position quant à l’opportunité d’une loi fédérale spécifique aux bibliothèques, laissant entendre des voix circonspectes sur cet instrument, considéré au mieux comme un levier peu opportun, au pire comme un pari perdu d’avance. Ce sont davantage l’exploitation des big data et les humanités digitales qui constituent de nouveaux champs de recherche et des défis professionnels inhérents à notre société de l’information, comme le souligne A. Jacquesson : « […] de nouveaux professionnels nés avec le numérique vont être chargés de traquer l’information sur les réseaux ; ils auront la lourde tâche d’organiser les big data […] ». (p. 56). En rappelant les chiffres d’une étude qui souligne qu’Internet constitue le 80% des sources utilisées par les doctorants, J-F Jauslin insiste sur le rôle de guide privilégié que les bibliothécaires doivent plus que jamais endosser auprès des chercheurs, soumis à une masse informationnelle en perpétuel accroissement. Cette fonction prescriptrice et d’accompagnement est partagée notamment par H. Villard qui brosse le portrait du bibliothécaire académique « nouvelle mouture » en ces termes : « […] accompagnateur de la recherche, au plus près des chercheurs, professeurs et étudiants. Il leur apporte ses précieuses compétences en matière d’appui à la publication scientifique, de gestion des modalités d’open access, de sauvegarde des données primaires et secondaires de la recherche, de l’archivage à long terme, de l’emploi de métadonnées normalisées, d’analyse de grands ensembles de données, etc. » (p. 105). Le bibliothécaire de lecture publique, quant à lui, doit allier mise en valeur des collections, « compétences sociales » et médiation culturelle comme le souligne J. Cordonier : « […] une bibliothèque est un lieu riche de compétences, de personnes[9] qui osent faire des choix, monter des expositions, inviter des artistes, […] non pas prescrire […] mais proposer, attirer l’attention, sensibiliser. » (p.25). Un horizon d’attentes qui laisse poindre une kyrielle de défis pour inscrire durablement cette nouvelle silhouette professionnelle dans le paysage des bibliothèques.

Critique

La force de ce petit livre d’entretiens réside dans ses différentes strates de lecture ; le recueil peut ainsi se lire à la fois comme un retour d’expérience à l’usage des futurs cadres de grandes bibliothèques et comme un guide inspirant pour le futur des bibliothèques, mais également comme un segment de l’histoire culturelle de la Suisse. En effet, comme le souligne Alexis Rivier dans son préambule, les quatre institutions, sous l’impulsion de leur direction, « […] ont contribué à mettre en place ce qui est peu à peu devenu une norme dans les pratiques sociétales du 21e siècle. » (p. 8). Au fil des pages, le lecteur peut ainsi saisir en quoi les bibliothèques ont grandement participé à l’avènement d’une société de l’information comme nous la vivons aujourd’hui. L’opacité des activités d’une bibliothèque scientifique ou patrimoniale est ici levée pour éclairer avec intelligence la façon dont ces établissements ont façonné des pratiques aujourd’hui généralisées : informatisation des espaces, partage de gros volumes de données, accessibilité des ressources et des savoirs, etc. L’autre intérêt de l’ouvrage est de dessiner rapidement une histoire récente des bibliothèques, du milieu des années 1980 jusqu’aux portes des années 2010.

Le format de l’entretien, ici retranscrit à la première personne, puis découpé thématiquement, apporte une certaine fluidité à la lecture ; la parole est vive et engagée, jusque dans la thématisation de certaines déceptions vécues par les directeurs. On peut regretter parfois que certains sujets ne soient davantage approfondis, notamment concernant les enjeux politiques des bibliothèques. Mais le découpage garantit une variété des sujets abordés qu’il est agréable de comparer entre les prises de parole. Dans un souci de transparence, il aurait été souhaitable d’ajouter en fin de volume le questionnaire reçu par chacun des intervenants.

Qu’il s’agisse d’un public de néophytes, de bibliothécaires ou encore d’historiens, chacun pourra déceler, au sein de ce recueil d’entretiens inédits, de quoi nourrir ses intérêts. Il est à souligner enfin que la postface d’Alexis Rivier offre un bel effort de synthèse et d’ouverture vers des perspectives futures. A l’heure où certains responsables issus de grandes bibliothèques de notre pays prédisent des scenarios catastrophiques pour l’avenir des bibliothèques, il est cardinal d’écouter ces quatre voix riches d’expériences et d’espérances.

Notes

[1] Respectivement directeurs de la Bibliothèque cantonale du Valais – Médiathèque Valais (1988-2008), Bibliothèque publique et universitaire de Genève (1993-2007), Bibliothèque nationale suisse (1990-2005) et Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (1986-2008).

[2] Les entretiens, basés sur un questionnaire unique, ont ensuite été retranscrits à la première personne et amendés par les auteurs.

[3] Jacques Cordonier et Hubert Villard notamment évoquent à maintes reprises la mise en place du « Réseau romand des bibliothèques de Suisse occidentale » (Rero).

[4] Nous pensons naturellement au projet de la bibliothèque nationale portant son nom.

[5] Consulter : www.vallesiana.ch

[6] Ces trois portails concernent respectivement les livres anciens, les manuscrits médiévaux et les revues suisses.

[7] Consulter : http://memoriav.ch

[8] Il s’agit de l’acronyme désignant les géants du web que sont Google, Apple, Facebook et Amazon.

[9] C’est moi qui souligne.

Bibliographie

CORDONIER, Jacques, JACQUESSON, Alain, JAUSLIN, Jean-Frédéric, VILLARD, Hubert. Entretiens. Genève : L’esprit de la Lettre, 2016. (Collection Bibliothécos), 116 p.

- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires

Anleitung und Vorschläge für Makerspaces in Bibliotheken: Sammelrezension

Ressi — 31 décembre 2016

Karsten Schuldt, Schweizerisches Institut für Informationswissenschaft, HTW Chur

Anleitung und Vorschläge für Makerspaces in Bibliotheken: Sammelrezension

Makerspaces in Bibliotheken: Eine grundsätzlich etablierte Idee

Makerspaces, Fablabs oder ähnlich benannte Abteilungen in Bibliotheken einzurichten, ist auch in der Schweiz einigermassen normal geworden.[1] Viele Bibliotheken haben dies in den letzten Jahren in grösseren oder kleineren Projekten unternommen, einige haben Makerspaces als dauerhaftes Angebot eingerichtet, andere als Veranstaltungsreihen oder nur mit einigen, ausgewählten Technologien, z.B. 3D-Druckern, die in der Bibliothek betrieben werden. Diese Makerspaces können sich kaum mit denen in Millionenstädten messen, die oft in der Literatur besprochen werden, sie erfüllen auch viele der Versprechen, die sich in der Literatur zu Makerspaces gemacht werden (Anderson 2013; Hatch 2014), nicht. Gleichwohl sind sie eine Angebot, dass Bibliotheken nicht mehr grundsätzlich erläutert werden muss. Vielmehr stellen sich praxisorientierte Fragen: Welche Technologien eignen sich für welche Arten von Makerspaces in welchen Bibliotheken? Wie teuer sind sie, auch im längerfristigen Betrieb? Was kann mit ihnen im Rahmen der Bibliothek angeboten werden? Bislang scheinen Bibliotheken diese Fragen jeweils für sich selber zu beantworten, jeweils neu, teilweise, nachdem sie Angebote von anderen Bibliotheken in ihrem Umfeld angeschaut haben.

Es scheint die auch immer wieder einmal in Gesprächen am Rande von Konferenzen und Weiterbildungen geäusserte Vorstellung vorzuherrschen, dass es bislang keine Literatur dazu gäbe, wie Makerspaces in Bibliotheken eingerichtet werden könnten. Teilweise wird dies als Desiderat geäussert, dass zu schliessen wäre. Das ist nicht korrekt. Vielmehr werden seit einigen Jahren immer wieder neue Anleitungen dazu, wie Makerspaces in Bibliotheken eingerichtet und was in ihnen unternommen werden kann, publiziert, vorrangig in englischer Sprache. Im Folgenden soll eine Anzahl dieser Anleitungen kurz besprochen zu werden.[2] Es scheint allerdings nicht so, als wären diese Publikationen die letzten dieser Art. Vielmehr ist zu vermuten, dass aktuell in den Bibliotheksverlagen viele weitere Manuskripte dieser Art bearbeitet und in den laufenden Monaten und Jahren publiziert werden. Insoweit kann hier nur eine vorläufige Auswahl vorgestellt werden. Grundsätzlich sind die hier besprochenen Publikationen alle in einem sehr einfachen Englisch abgefasst, so dass sie ohne Probleme auch für Bibliotheken in der Schweiz genutzt werden können.[3]

Makerspace Workbench (Kemp 2013)

Obwohl Makerspaces immer lokal gestaltet werden und manchmal der Eindruck vermittelt wird, dass sie alleine deshalb entstehen würden, weil sie sinnvoll sind – Haike Meinhard (Meinhard 2014) oder Megan Egbert (Egbert 2016) sprechen von Maker-Bewegung bzw. Maker-Movement und suggerieren ein ungesteuertes Wachstum –, ist es doch möglich, auf einen Verlag als Antriebskraft hinter dieser Idee zu verweisen, nämlich MakerMedia (http://makermedia.com), San Francisco, die sowohl das Magazin make: (http://makezine.com) herausgibt, als auch die verbreitete Veranstaltungsreihe Maker Faire (http://makerfaire.com) betreut und als Brand hält.[4] Entgegen mehrfach aufgestelltet Behauptungen (z.B. Meinhard 2014) ist die Idee der Makerspace oder Fablab eben nicht in der Zivilgesellschaft, der Hackercommunity, den Schulen oder Bibliotheken entstanden, sondern von MakerMedia – auf der Basis von anderen Einrichtungen – vorangetrieben und auch als Brand etabliert worden. Das heisst nicht, dass diese Firma alle Maker-Aktivitäten kontrolliert oder von ihnen profitiert; aber es ist doch bedenkenswert. Die Firma hat die Darstellung und das Verständnis von Makerspaces (also: Was „kann“ in ihnen gemacht werden? Was nicht?) geprägt, viele positive Darstellungen, gerade der Zeit bis 2014, und Begründungen, warum Makerspaces etwas gutes sind, stammen direkt von ihr und wirken bis heute nach.

Neben dem Magazin make: und der Veranstaltungsreihe Maker Fair gibt die Firma in unregelmässigen Abständen auch Bücher heraus. Diese sind immer wieder ähnlich aufgebaut. Sie richten sich an Personen, die Makerspaces betreiben wollen und präsentieren vor allem Beispiele für Dinge, die hergestellt – also „ge-makt“ – werden können. Dies gilt unter anderem für The Makerspace Workbench von Adam Kemp (Kemp 2013), das hier als ein Beispiel der Produktionen des Verlages besprochen wird. Das Buch startet, wie viele Bücher aus diesem Verlag, mit einem fast schon missionarischem Einstieg in das „Making“ an sich, inklusive einer Kurzversion des „Makerspace Manifesto“. (Vgl. auch die ein Buch lange Ausarbeitung des „Manifesto“: Hatch (2015)) Anschliessend wird in einem Kapitel dargestellt, in welchen Räumen, mit welchen Sicherheitsmassnahmen und Ausstattungen ein Makerspace eingerichtet werden kann. Obgleich das Buch betont, dass es eine grosse Anzahl von Möglichkeiten gibt, arbeitet es doch beständig mit konkreten Beispielen, bis hin zu konkreten Geräten, die genannt, gezeigt und mit denen gerechnet (z.B. die für sie benötigte Elektrizität) wird. Die Beispiele beziehen sich immer auf US-amerikanische Geräte, Sicherheitsvorschriften etc., müssen also bei der Umsetzung in der Schweiz mit „übersetzt“ werden.

Bei all diesen, zum Teil sehr konkreten, Vorstellungen behält das Buch einen missionarischen Charakter bei. So werden z.B. kurz unterschiedliche Makerspaces besprochen (in der Bibliothek, der Schule, dem Klassenraum, in der privaten Garage), aber gleichzeitig bei jedem dieser möglichen Makerspaces noch einmal betont, wie gut sich diese jeweils eignen würden und wie zukunftsgerichtet sie wären. Man würde erwarten, dass dies nicht mehr nötig ist, da ein solches Buch vor allem von Menschen gelesen wird, die schon von Makerspaces überzeugt sind. Weitere Kapitelen besprechen eins zu eins einzelne Werkzeuge, Hilfsmittel und Materialien, die in einem Makerspace vorhanden sein können, inklusive Abbildungen aller dieser Produkte. In den weiteren Kapiteln werden Projekte für Makerspaces, auf der Basis der vorgestellten Materialien etc., vorgestellt, immer als konkrete Anleitungen gefasst, in einfachen Schritten, so wie in Kochbüchern Rezepte vorgestellt werden. Das ist alles sehr feingliedrig, inklusive unzähligen Bildern und Sicherheitstipps. Auffällig ist jedoch, dass sich die Darstellung immer auf das jeweilige Projekt selber bezieht, nicht auf Gruppeaktivitäten im Makerspace, nicht auf pädagogische oder andere Fragen. Zwar gibt es ein Kapitel mit dem Titel „Learning in a Makerspace“, aber auch dieses geht nicht ein auf pädagogische oder didiaktische Fragen, sondern präsentiert Projekte, die sich inhaltlich in das (US-amerikanische) Schulcurriculum eingliedern lassen, ohne z.B. auf mögliche Lernziele dieser Projekte einzugehen. Es ist ein reines Projektehandbuch, welches allerdings den Grossteil der Publikationen des Verlages MakerMedia widerspiegelt. Dazu zählt das unhandliche A4-Layout, dass dem Buch ein wenig den Anschein einer Kopie aus dem Copyshop verleiht. Dieses Layout findet sich aber auch bei weiter unten besprochenen Publikationen (Preddy 2013, Wall & Pawloski 2014, Hamilton & Hanke Schmidt 2015).

Makerspaces in Schulbibliotheken (Preddy 2013)

Gerade in den USA scheint es, folgt man der Literatur, in zahllosen Schulbibliotheken Makerspaces zu geben. Leslie B. Preddy (Preddy 2013) legte – zumindest für die Schulklassen 6 bis 12, für die anderen gibt es keine vergleichbare Publikation – eine Anleitung für solche Einrichtungen vor. Auch diese Autorin formuliert in einer missionarischen Stimme, dass solche Einrichtungen die Bibliotheken verändern würden, z.B.: „A makerspace is an exciting oppurtunity for school libraries to take that next evolutionary step toward making the library a destination, instead of a fly-by stop.“ (Preddy 2013:1)

In einem ersten Kapitel versucht das Buch, die Arbeit eines Makerspaces in den Kontext US-amerikanischen Schulbibliotheken zu stellen. So postuliert die Autorin, dass Makerspaces in die Standards für Schulbibliotheken (AASL Standards for the 21st-Century Learner) passen würde und gleichzeitig in die Anforderungen, die das die Bundesstaaten übergreifende Schulcurriculum Common Core stellt. Ansonsten ermuntert die Autorin dazu, sich bei der Gestaltung des Makerspaces von der jeweiligen Schule leiten zu lassen.

Anschliessend stellt die Autorin auf über 140 Seiten nacheinander mögliche Projekte vor, zu grossen Teilen auch solche, die keine Technologie erfordern, sondern eher dem Basteln und Werken zuzuordnen sind. Die Projekte sind jeweils kurz beschrieben, mit Bildern angereichert und oft mit weiterführenden Links versehen. Die Beispiele sind durch die ausführliche Darstellung gut nachvollziehbar, aber gleichzeitig in dieser Masse auch ermüdend. Auffällig ist, dass die Beispiele ebenso, wie bei Kemp (Kemp 2014), quasi ohne weitere Hinweise auf pädagogische oder andere Fragen auskommen. Hilfreich ist die listenhafte Aufzählung von Technologien für Makerspaces im Anhang des Buches.

Makerspaces für Kinder und Teens (Wall & Pawloski 2014)

Ähnlich, wie Peddy (Peddy 2014) für Schulbibliotheken gehen Cindy R. Wall und Lyyn M. Pawloski (Wall & Pawloski 2014) in ihrem Buch zu Makerspaces in Bibliotheken für Kinder und Teens vor. Im unhandlichen A4-Format wird in einer kurzen Einleitung wieder mit sehr grossen Versprechen gearbeitet, wenn begründet wird, warum Bibliotheken Makerspaces haben sollten:

The Maker philosophy empowers people with the knowledge that they can create the things that they want and need. In the ideal Maker world, when people have a need, they do not wait for a corporation to acknowledge that need and create a product; instead they make the product themselves. Therefore, library Maker programming should empower participants to believe in their ability to create something through experimentation and trial and error. The Maker Movement allows individuals to free and shift their thinking; it allows everyone to think in terms of unlimited possibilities. (Wall & Pawloski 2014:1)

Diese Aufzählung enthält regelmässig verbreitete Behauptungen über Makerspaces, z.B. das in ihnen durch „Trail and Error“ gelernt werden würde, ohne das dies weiter begründet wird. Diesen grossen Ankündigungen folgen allerdings wieder nur 160 Seiten mit einzelnen Projekten. Diese Projekte sind übersichtlicher dargestellt, als in den bislang besprochenen Büchern und folgen immer der gleichen Struktur (Vorstellung, Kosten, Zeit, Vorteile, „Zielgruppen“, benötigtes Personal, „Zutaten“, Vorbereitung, Durchführung, Varianten, mögliche Zusätze, übrigbleibender Müll und weiterführende Literatur). Der Einsatz von Bildern ist zurückhaltender, ansonsten wird ein gewiss lustig gemeinter Stil durchgehalten, bei dem die Projekte als Kochrezepte (Durchführung heisst z.B. „Bake“) präsentiert werden. Teilweise sind die nötigen Schritte auch sehr differenziert dargestellt. Die Anhänge verorten die Beispiele eher in der Schule, z.B. gibt es Diskussionsfragen für Gruppen, die im Anschluss an bestimmte Projekten gemeinsam diskutiert werden können und auch einige Arbeitsblätter.

Konkrete Beispiele (Bagley 2014; Willingham & de Boer 2015)

Während die bislang besprochen Bücher vor allem konkrete Projekte darstellten, die in Makerspaces umgesetzt werden könnten, versammelt Caitlin A. Bagley (Bagley 2014) konkrete Makerspaces in US-amerikanischen Bibliotheken. Dieser Sammlung stellt sie Überlegungen zu Makerspace voran, die sich vor allem mit der Begründung für diese (Warum sollten sie in einer Bibliothek vorhanden sein?) und Finanzierungsmöglichkeiten beschäftigt. Anschliessend werden neun Einrichtungen in Öffentlichen, Hochschul- und Schulbibliotheken vorgestellt. Diese Vorstellungen folgen grundsätzlich dem immer gleichen Muster (Gründung, Finanzierung, Beschreibung des Ortes selber, Beschreibung der Technologien oder Werkzeuge, die erfolgreich eingesetzt wurden, Veranstaltungen und Betrieb, Marketing, Personal und Betreuung, Gruppen, die den Makerspace nutzen, sowie eine Zusammenfassung). Die Beschreibungen sind als reiner Text gefasst, also ohne Bilder aus den Makerspaces, aber auch ohne Tabellen etc. Die Sprache ist, verglichen mit den andern Büchern, die einen missionarischen Eifer an den Tag legen, sehr konkret an den jeweiligen Beispielen orientiert. Es werden vor allem Erfolge gezeigt, aber auch gesagt, was nicht funktioniert hat oder wo es Schwierigkeiten gab.

Das Buch scheint vor allem zu zeigen, dass es möglich ist, langfristig und erfolgreich Makerspaces in Bibliotheken zu betreiben. Zudem erinnert die Autorin daran, dass es notwendig ist, im Vorfeld zu klären, was für einen Makerspace, mit welchen Zielen und vor allem mit welchen Möglichkeiten eine Bibliotheken haben möchte, bevor sie daran geht, ihn zu planen.

Theresa Willingham und Jeroen de Boer (Willingham & de Boer 2015) verbinden in ihrem in der Reihe Library Technology Essentials – und damit neben anderen Titeln zu technischen Themen – erschienenen Band die Darstellung von Beispielen mit der Darstellung konkreter Veranstaltungen in Makerspaces. Auch dieser Band ist in einer übermässig positiven Sprache verfasst, bei der schnell der Eindruck entsteht, dass über tatsächliche Schwierigkeiten einfach hinweggegangen wird. Sie wagen sich, einen schnellen Überblick zur Geschichte von Makerspaces in Bibliotheken und eine Begründung für solche Räume vorzustellen, der aber sehr strittig ist. Gleichzeitig stellt diese Darstellung nicht den Fokus des Buches dar.

Vielmehr versucht das Buch, auf der Basis von konkreten Erfahrungen in Bibliotheken, alle Themen anzusprechen, die für die Entscheidungen rund um einen Makerspace notwendig sind. Letztlich bleibt vieles der lokalen Interpretation überlassen (Z.B.: „Make the lab an essential part of business operations and try to find as much support as possible within the organization.“, Willingham & de Boer 2015:26), gleichzeitig werden Vorschläge für die Anschaffung von Hardware und Software gemacht (wobei die Software zumeist Open Source Produkte sind), die wohl schon mit der Drucklegung überholt gewesen sein dürften. Das Buch gibt eher Richtungen und zu beachtenden Themen vor. Mehr kann es vielleicht nicht leisten.

Daran an schliessen Vorstellungen von 14 Bibliotheken mit Makerspaces, FabLabs oder ähnlichen Initiativen. Auch diese haben einen starken Fokus auf die USA (ein Beispiel kommt aus Italien, ist aber in Zusammenarbeit mit der dortigen U.S. Embassy realisiert), eine Anzahl stammt aber aus Skandinavien und den Niederlanden. Die Vorstellungen sind jeweils relativ kurz gefasst, je rund zwei bis vier Seiten. Was sie von den Darstellungen bei Bagley (2014) unterscheidet ist, dass sie sich nicht auf stationäre Makerspaces in Bibliotheken beschränken, sondern auch mobile Makerspaces von Bibliotheken (FryskLab, betreut vom Herausgeber des Buches Jeroen de Boer) und Initiativen, die mit Bibliotheken zusammen (temporäre) Makerspaces durchführen, vorstellen. Diese Beispiele zeigen, dass auch solche kurzfristigen Veranstaltungen möglich sind, dann allerdings – was nicht besprochen wird – bestimmte Ansprüche (Community-Bildung, pädagogische Konzepte), die sonst mit Makerspaces verbunden werden, aufgegeben werden, weil sie in temporären Veranstaltungen gar nicht umgesetzt werden können.

Im letzten Drittel des Buches werden, wieder auf der Basis von schon durchgeführten Programmen in Bibliotheken, einzelne Projekte vorgestellt und so beschrieben, dass sie prinzipiell auch anderswo durchgeführt werden können. Diese Projekte unterscheiden sich von denen, die bei Kemp (Kemp 2013), Preddy (Preddy 2013) oder Wall und Pawloski (Wall & Pawloski 2014) beschrieben werden, dadurch, dass sie mehr auf den Kontext Bibliothek eingehen (z.B. Einsatz des Personals) und weniger genau auf das Projekt (z.B. was genau mit dem 3D-Drucker produziert wird).

Grundsätzlich hat auch dieses Buch seine Schwächen, insbesondere sind die Herleitungen und Begründungen für Makerspaces nicht nachvollziehbar. Von allen hier besprochenen Büchern ist es aber das zugänglichste und für Bibliotheken auch motivierenste.

Arbeitsblätter für Makerspaces (Hamilton & Hanke Schmidt 2015)

Auf den ersten Blick kaum von den anderen Anleitungen für Projekte in Makerspaces wie Preddy (Preddy 2013) oder Kemp (Kemp 2013) zu unterscheiden – bis hin zum A4 Format – geht das Buch von Matthew Hamilton und Dara Hanke Schmidt (Hamilton & Hanke Schmidt 2015) doch weiter. Es geht nicht um konkrete Veranstaltungen, die durchgeführt werden, sondern um einen möglichst einfachen Zugang für Bibliotheken, um Makerspaces zu machen. Dafür werden, immer auf der Basis von Erfahrungen von Makerspaces, die in US-amerikanischen Bibliotheken existieren, Angaben zu Projekten gemacht und Vorlagen geliefert, z.B. Vereinbarungen für die Nutzung eines Makerspaces, die quasi direkt kopiert und dann anderswo zu Unterschrift vorgelegt werden können, Sicherheitsreglements oder Schreiben an Lehrpersonen und Eltern. Es werden Angaben über Kosten etc. gemacht und immer wieder in kurzen Interviews Makerspaces vorgestellt. Es wird besprochen, wie Makerspaces geplant und wie sie ausgestattet werden können sowie das sie auch als Medialabs gestaltbar sind. Das alles auf einer sehr anwendungsbezogenen Ebene, teilweise mit Hinweisen zu Technologien, Preisen etc., die schon überholt sein werden. Sichtbar ist an diesem Buch, dass in ihm die Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die einen Makerspaces planen sollen, im Fokus stehen.

Die Welt retten mit Makerspaces? (Egbert 2016)

Megan Egbert (Egbert 2016) geht es in ihrem Buch hingegen vor allem darum, zu begründen, wie Makerspaces in Bibliotheken pädagogisch und gesellschaftlich sinnvoll genutzt werden können. Sie bietet keine Anleitung für Veranstaltungen etc., sondern vielmehr ein Begründung für verschiedene Arten des Making. Das Buch ist, fast noch mehr als das von Kemp (Kemp 2013), eine missionarische Schrift, die im Making einen Weg sehen will, der aus den angeblich überholten Bibliotheken (und Schulen) hypermoderne Einrichtungen machen soll. In weiten Teilen ist das kaum lesbar, in einer Marketing-Sprache geschrieben, die keinen Widerspruch und kein kritisches Hinterfragen zuzulassen scheint. So wird oft von überzeugten Vertreterinnen und Vertretern der Makerspaces geschrieben, insoweit ist das Buch als Beispiel für deren Argumentationen interessant. Es ist ein Diskurs, der ohne auf Geschichte und Entwicklung von Einrichtung sowie ohne wirklich die Gesellschaft, in der die Einrichtungen wie Bibliotheken existieren, wahrzunehmen, die Überlegenheit von „Making“ behauptet, weil es neu sei. Selbstverständlich ist es nicht neu, sondern die Wiederkehr älterer pädagogischer Ideen (z.B. wiederholen sich viele Behauptungen, Erwartungen und Ungenauigkeiten aus der Reformpädagogik), nur sehr gereinigt von allen gesellschaftlichen Fragen (und auch der Frage: Wozu? Was sollen Menschen damit lernen?). Ein sicherlich gut gemeinter, aber inhaltlich dürftiger Diskurs, der Grundprinzipien des neoliberalen Denkens (z.B. alles, was vorher war, sei schlecht und übersteuert, es müssen „disruptiv“ geändert werden, ohne zu fragen, wohin und wozu) fortschreibt; offenbar ohne sich dessen bewusst zu sein. In diesem Rahmen werden auch ehemals kritische Anfragen an die pädagogische Realität (z.B. die Frage, wieso Mädchen anderes lernen als Jungen oder die Vorstellung des Konstruktivismus, dass die Menschen ihr eigenes Wissen „konstruieren“ und nicht das, was sie gelehrt bekommen) möglichst in den Diskurs integriert, aber so, dass sie dabei ihrer kritischen Funktion entledigt werden.

Egbert lässt in ihrem Buch immer wieder persönliche Geschichten einfliessen, berichtet z.B. immer wieder von ihren Erfahrungen in ihren Bibliotheken (Meridian Library District, Idaho) und mit ihrer Familie. Das Buch selber ist also in der Realität der Autorin verankert, aber es scheint immer wieder durch, dass Idaho nicht so weit von den Zentren des missionarischen Sprechens über Making, Disruption etc. im Silicon Valley entfernt liegt.

Ansonsten geht das Buch die gleichen Themen durch, wie es auch Willingham und de Boer (Willingham & de Boer 2015) oder Bagley (Bagley 2014) taten: Gründe für Makerspaces, unterschiedliche Makerspaces, Finanzierung, Personal. Egbert geht, ganz in missionarischer Absicht, davon aus, dass es sinnvoll wäre, wenn Personen zu „Makern“ werden und dann auch in anderen Orten eine „Maker-Kultur“ verbreiten würden. Sie denkt dabei vorrangig an Bibliothekarinnen und Bibliothekare.

Die von ihr im Untertitel versprochen „Teaching Revolution“ beschränkt sich darauf, zu behaupten, dass mit Makerspaces konstruktivistische Pädagogik in der Bibliothek etabliert würde. Der Konstruktivismus geht als Lerntheorie davon aus, dass Menschen das, was sie lernen, selber konstruieren und die gesamte Umgebung, z.B. der Lernraum, die Planung einer Bildungsveranstaltung, die Arbeit der Lehrenden, bei diesem Prozess nur unterstützen können. Grundsätzlich kritisiert der Konstruktivismus andere Lerntheorien und stellt die Lernenden selber in den Mittelpunkt. Es ist im Rahmen der „Maker-Bewegung“ zum Allgemeinplatz geworden, zu behaupten, Makerspaces seien quasi die Umsetzung dieser konstruktivistischen Theorien. Das lässt sich bestreiten, schon da der Konstruktivismus weit länger diskutiert wird als Makerspaces. Bestreiten lässt sich auch die in der „Maker-Bewegung“ verbreitet Gegenüberstellung von „altem Lernen“ und „neuem, im Makerspace“. Vielmehr ist der Konstruktivismus schon länger in anderen pädagogischen Projekten ausprobiert worden und Grundlage vieler Veränderungen, die in den letzten Jahrzehnten in Schulen stattfanden. Ebenso kritisch zu sehen ist die in solchen Texten immer wieder als angebliche Neuerung hervorgehobene Partizipation der Lernenden. Auch diese wird seit Jahrzehnten in anderen pädagogischen Zusammenhängen angestrebt und umgesetzt. Egbert hingegen übernimmt die Behauptung der „Maker-Bewegung“ und reduziert sie auf eine sehr banale Ebene, bei der behauptet wird, dass, wenn Menschen in Makerspace „maken“ – also mit den eigenen Händen arbeiten, selber ausprobieren, in eher offenen Situationen agieren und auch, reflektiert, scheitern dürfen – sie besser lernen würden, als z.B. in Schulen.[5] Für die Planung von Makerspaces ist dieses Buch eher ungeeignet, es ist eher eine „Missionsschrift“.

Fazit: Viel Missionierungsanspruch, viele kleinteilige Anleitungen

Es ist in dieser Sammelrezension ersichtlich geworden, dass es grundsätzlich nicht an Literatur zu Makerspaces in Bibliotheken mangelt. Sie ist in grossen Teilen vom US-amerikanischen Denken geprägt, was bei der Nutzung in der Schweiz (oder anderswo) mit beachtet werden müsste. Insbesondere der missionarische Anspruch, möglichst viele Menschen in „Maker“ zu verwandeln, irritiert – zu Recht – immer wieder. Keines der hier referierten Bücher liefert eine nachvollziehbare und vor allem belastbare Begründung dafür, wozu das gut sein soll. Gerade bei Kemp (Kemp 2013) und Egbert (2016) scheint eine Mentalität durch, wie sie sonst mit den „Start-Up Zentren“ wie dem Silicon Valley verbunden wird: ungesellschaftlich, immer ohne jeden Grund übermässig positiv und vor allem mit der Behauptung auftretend, die Welt vom Grunde auf zu verändern. Das stimmt bei Start-Ups nicht und es wird auch durch Makerspaces in Bibliotheken nicht eintreten.

Gleichzeitig zeigen die Bücher auch, dass es neben diesen Versprechen auch eine funktionierende Praxis von Makerspaces in Bibliotheken gibt. Sie werden die Welt nicht verändern, aber sie bereiten offenbar vielen Menschen – sowohl Nutzenden von Bibliotheken als auch dem Personal selber – Vergnügen und bilden eine sinnvolle Ergänzung anderer bibliothekarischer Angebote. Akzeptiert man diese Einschränkung, dann eignen sich mehrere hier besprochene Bücher für die konkrete Planung von Makerspaces (Willingham & de Boer 2015) oder Veranstaltungen in Makerspaces (Fleming 2015; Preddy 2013). Letztlich werden aber auch in diesen Büchern Bibliotheken immer wieder darauf zurückverwiesen, dass sie die Entscheidungen darüber, welche Angebote sie machen wollen, ob Sie Makerspaces einrichten wollen, und wenn ja, wie und wie sie diese nutzen wollen, immer selber treffen müssen. Es gibt keine überall funktionierenden Konzepte, es gibt keinen überall geltenden Grund, einen Makerspace einzurichten oder nicht einzurichten. Es ist einfach so, dass sie als Einrichtungen Spass machen können, aber auch Arbeit bedeuten. An Literatur, die dabei Unterstützung liefert, die jeweils notwendigen Entscheidungen zu treffen, mangelt es nicht.

Erwähnt werden muss zudem, dass in diesem Artikel, mit einer Ausnahme, nur Bücher besprochen wurden, die sich explizit mit Makerspaces in Bibliotheken beschäftigten. Es gibt weit mehr, erstens für andere Bereichen, z.B. für Schulen und für Makerspaces allgemein. Zweitens existieren neben gedruckten Büchern auch zahlreiche digitale Dokumente, z.B. zahlreiche Studienabschlussarbeiten (z.B. Blanpain, 2014) Handreichungen (z.B. Makerspace Resources Task Force 2014) und Webprojekte (z.B. http://www.makerspace.com). Zahlreiche grössere Makerspace stellen sich selber online dar (z.B. „The Edge“ der State Library of Queensland, Australien http://edgeqld.org.au oder, ausserhalb von Bibliotheken, der Makerspace der New York Hall of Science, http://makerspace.nysci.org). Sicherlich bedarf es immer wieder „Übersetzungsleistungen“ in die jeweiligen lokalen Kontexte, sicherlich muss man die jeweiligen Texte kontextualisieren und ihnen gerade nicht alles glauben. Aber am Ende ist, wer sich dafür interessiert, wie ein Makerspace in Bibliotheken funktionieren kann, heutzutage gut mit Materialien bedient.

Conclusion : beaucoup de revendications prosélytiques, une multitude de petits guides

Il s’est avéré, lors de ces recensions, qu’il ne manque pas de littérature sur les fablabs en bibliothèque. Il faut noter que cette littérature est souvent imprégnée d’une pensée américaine (des Etats-Unis), ce qui est à prendre en considération si on souhaite l’utiliser en Suisse ou ailleurs. En particulier cette approche de prosélyte, qui incite à transformer le plus possible de personnes en « makers », peut, à juste titre, irriter. Aucun des livres recensés ici ne donne de justification solide et compréhensible qui expliquerait pourquoi ce serait bien.

Chez Kemp (2013) et Egbert (2016) justement apparait une mentalité que l’on retrouve habituellement dans les pépinières de start-up ou à la silicon valley : non-sociale, ultra-positive sans aucune raison, et convaincue de changer le monde. Cela n’est pas plus juste pour les start-ups que pour les bibliothèques.

Cependant, ces ouvrages montrent également qu’à côté des promesses tous azimuts, il existe aussi une pratique des fablabs en bibliothèque. Ces fablabs ne changeront pas le monde, mais ils plaisent visiblement aussi bien aux usagers qu’aux personnels des bibliothèques, et représentent un complément intéressant aux autres services de la bibliothèque.

Cette limite étant posée, plusieurs ouvrages se prêtent à une planification concrète de fablabs (Willingham & De Boer, 2015), ou d’évenements dans des fablabs (Fleming, 2015 ; Preddy, 2013). Finalement ces ouvrages insistent sur le fait que c’est aux bibliothèques elles-mêmes de décider quelle offre elles souhaitent, si elles souhaitent mettre sur pied des fablabs, et si oui comment elles veulent les utiliser. Il n’y a pas de concept universel, il n’y a pas de raison valable pour tous, pemettant de mettre en place ou non un fablab.

Simplement ce sont des structures qui peuvent procurer du plaisir mais impliquent aussi du travail. Ce n’est en tout cas pas la littérature qui manque pour aider les bibliothèques à prendre les décisions nécessaires.

Il faut signaler que tous les ouvrages recensés dans cet article, à une exception près, parlent explicitement des fablabs en bibliothèque. Il y en a bien davantage, soit qui concernent les fablabs dans d’autres domaines comme les écoles par exemple, soit sur les fablabs en général. Ensuite il y a non seulement de la littérature imprimée mais aussi de nombreux documents numériques, par exemple des travaux de diplôme (Blancpain, 2014), des boîtes à outils (par ex. Makerspace Resources Task Force 2014) et des projets Web (par ex. www.makerspace.com). De nombreux fablabs se présentent eux-mêmes en ligne (par ex., « the Edge », de la bibliothèque de l’Etat du Queensland en Australie, http://edgeqld.org.au, ou en dehors des bibliothèques, le fablab du New York Hall of Science, http://makerspace.nysci.org).

Il est certain que les nombreux textes sur le sujet nécessitent toujours un effort de transposition dans chaque contexte local et on ne doit pas tout croire. Mais finalement, celui qui s’intéresse à la manière dont un fablab peut fonctionner en bibliothèque a aujourd’hui tout le matériau qui convient.

Notes

[1]In der Deutschschweiz scheint vor allem von Makerspaces gesprochen zu werden, in der Romandie von Fablabs. Beide Namen meinen ausserhalb der Bibliotheken eigentlich ähnliche, aber nicht gleiche Einrichtungen. In Bibliotheken scheinen sie aber quasi-synonym verstanden zu werden. Im weiteren wird der Begriff „Makerspace“ verwendet.

[2]Die Besprechung entsteht im Zusammenhang mit dem Projekt LLgomo (Library Lab goes mobile) der HTW Chur, bei dem getestet wird, welche Formen und Ideen von Makerspaces sich in kleineren Gemeindebibliotheken umsetzen lassen.

[3]Zumal neben diesen Publikationen noch zahlreiche Anleitungen für Makerspaces / Fablabs in Schulen existieren, die hier nicht besprochen werden, aber für Bibliotheken ebenso interessant sein können.

[4]Das Magazin erscheint neben der englischen Ausgabe in Deutsch als beigeordnetes Heft der c't als Make: (https://shop.heise.de/zeitschriften/hardware-hacks/make-magazin), Maker Faires gibt es auch in der Schweiz (für die Deutschschweiz „betreut“ aus Deutschland, http://maker-faire.de) und im umliegenden Ausland, d.h. Frankreich (http://makerfaire.fr), Deutschland und Österreich (http://maker-faire.de) oder Rom, Italien (http://www.makerfairerome.eu/en/).

[5]Bücher dieser Art liegen auch für andere Bereiche vor. Laura Fleming (Fleming 2015) argumentiert ähnlich oberflächlich, wenn auch mit weniger Text, für Makerspaces in Schulen (und Schulbibliotheken), obwohl sie es als Lehrerin besser wissen müsste. Es ist also keine Besonderheit von Bibliotheken.

Literatur

Anderson, Chris (2013). Makers : the new industrial revolution. New York: Crown Business, 2013

Bagley, Caitlin A. (2014). Makerspaces: Top Trailblazing Projects (A LITA Guide). Chicago: ALA TechSource, 2014

Blanpain, Coline (2014). Un lab en bibliothèque, à quoi ça sert ?. Villeurbanne Cedex France: enssib, http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64259-un-lab-en-bi...

Egbert, Megan (2016). Creating Makers: How to Start a Learning Revolution at Your Library. Santa Barbara ; Denver : Libraries Unlimited, 2016

Fleming, Laura (2015). World of Making: Best Practices for Establishing a Makerspace for Your School. Thousand Oaks: Corwin, 2015

Hamilton, Matthew ; Hanke Schmidt, Dara (2015). Make It Here: Inciting Creativity and Innovation in Your Library. Santa Barbara ; Denver ; Oxford: Libraries Unlimited, 2015

Hatch, Mark (2014). The Maker Movement Manifesto: Rules for Innovation in the New World of Crafters, Hackers, and Tinkerers. New York et al.: McGraw-Hill, 2014

Kemp, Adam (2013). The Makerspace Workbench: Tools, Technologies, and Techniques for Making. Sebastopol: MakerMedia, 2013

Makerspace Resources Task Force (2015) Making in the Library Toolkit, Young Adult Library Services Association, 2015, http://www.ala.org/yalsa/sites/ala.org.yalsa/files/content/MakingintheLi...

Meinhard, Haike (2014). Das Zeitalter des kreativen Endnutzers: Die LernLab-, Creatorspace- und Makerspace-Bewegung und die Bibliotheken. In: BuB 66 (2014) 479-487

Preddy, Leslie B. (2013). School Library Makerspaces, Grades 6-12. Santa Barbara ; Denver ; Oxford: Libraries Unlimited, 2013

Wall, Cindy R. ; Pawloski, Lynn M. (2014). The Maker Cookbook: Recipies for Children's and 'Twenn Library Programs. Santa Barbara ; Denver ; Oxford: Libraries Unlimited, 2014

Willingham, Theresa ; de Boer, Jeroen (2015). Makerspaces in Libraries (Library Technology Essentials, 4). Lanham ; Boulder ; New York ; London: Rowman & Littlefield, 2015

- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires

Gilbert Coutaz, Archives en Suisse. Conserver la mémoire à l’ère numérique, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires suisses, 2016 (Le savoir suisse, 113), 131 p.

Ressi — 31 décembre 2016

Alain Dubois, Archives de l'Etat du Valais

Gilbert Coutaz, Archives en Suisse. Conserver la mémoire à l’ère numérique, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires suisses, 2016 (Le savoir suisse, 113), 131 p.

La collection « Le savoir suisse », qui a notamment pour ambition de porter à la connaissance d’un large public les résultats de la recherche en langue française, consacre l’un de ses derniers numéros à la question des archives en Suisse. Qui mieux que Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises depuis plus de 20 ans, ancien président de l’Association des archivistes suisses, excellent connaisseur du paysage archivistique suisse et de la communauté professionnelle qui s’y rattache, pouvait s’atteler à cette tâche ? Au final, l’auteur nous livre une analyse fine, érudite et sans concession de la question, d’une lecture très agréable, qui se distingue certes de la vaste synthèse Archivpraxis in der Schweiz. Pratiques archivistiques en Suisse parue en 2007, quand bien même elle en reprend certains éléments.

Archives en Suisse n’est pas une introduction à l’archivistique. Il ambitionne plutôt de donner la parole aux archivistes et de rappeler au grand public le rôle crucial, mais souvent incompris qu’ils exercent à une époque où l’explosion du volume d’information et le développement rapide des technologies de l’information et de la communication bousculent les repères et transforment les archives en réalités virtuelles qu’il s’agit de gérer au quotidien, de collecter, de conserver, de communiquer et de mettre en valeur. L’ouvrage de Gilbert Coutaz explore ainsi en sept chapitres un domaine peu connu, celui des archives en Suisse, en raconte l’histoire et en présente les objectifs, le rôle et les défis actuels.

Le premier chapitre, intitulé « Les archives aujourd’hui », donne rapidement le ton de l’ensemble du livre. L’archivistique et la communauté des archivistes sont souvent méjugées et incomprises, car considérées comme poussiéreuses (p. 9), alors que dans le même temps les archives exercent un rôle social et sociétal essentiel. Le métier d’archiviste a de fait connu ces dernières années de profondes mutations, que la société en général ignore, puisqu’il nécessite désormais l’acquisition de vastes compétences non seulement pour gérer des fonds d’archives historiques, mais également pour apporter une réponse adaptée aux exigences et aux défis nés des nouvelles technologies de l’information et de la communication et de la société de l’information et de la connaissance. L’archiviste est ainsi sans cesse tiraillé entre ces deux exigences parfois difficiles à atteindre de concert (p. 21). Gilbert Coutaz cherche ensuite à définir dans le second chapitre ce que sont les archives. Il rend tout d’abord attentif le lecteur à la polysémie du terme « archives » en français, explique ensuite précisément le sens des termes « informations », « données », « documents » et « records », utilisés parfois indifféremment, présente les quatre objectifs que poursuivent les archives (prouver, se souvenir, comprendre et s’identifier), avant de s’intéresser à la constitution des fonds et aux modes d’entrée des archives. Il termine son chapitre par l’évocation d’un aspect fondamental du métier : l’évaluation. Et lève à ce propos un cliché tenace : l’archiviste n’est pas un adepte de la conservation effrénée, puisqu’il ne conserve définitivement que 3 à 10% des documents produits ou reçus par une organisation dans le cadre de ses activités (p. 29).

Le troisième chapitre permet à Gilbert Coutaz de montrer ses vases connaissances de l’histoire des archives en Suisse et de dresser un panorama magistral de l’évolution de ces dernières de l’avènement des chancelleries au Moyen Age à la récente professionnalisation du métier, en passant par le développement de la Registratur au début du XVIIIe siècle, l’apparition des outils archivistiques modernes au XIXe siècle (plan de classement et principe de provenance, entre autres) ou la définition de nouveaux champs d’intervention. Succède à cette rapide fresque historique un chapitre consacré à l’archivistique helvétique, qui oscille entre fédéralisme et universalité. Gilbert Coutaz dépeint tout d’abord la mosaïque des dépôts d’archives publiques en Suisse, qui reproduit l’étagement des pouvoirs politiques (confédération, cantons et communes), et démontre que l’organisation archivistique suisse repose finalement sur les Archives cantonales ou les Archives d’Etat (p. 58). Il consacre également quelques pages à l’Association des archivistes suisses, créée en 1922, qui a tout d’abord contribué à l’affirmation progressive d’une véritable communauté professionnelle et garantit désormais aujourd’hui l’expression des droits, des devoirs et des pratiques de ses membres et la qualité des prestations (p. 66). Gilbert Coutaz dresse enfin le panorama de la formation professionnelle, qui s’est mise en place très tardivement par rapport aux pays voisins et se fonde sur les trois piliers suivants : l’apprentissage, la formation HES et les études postgrades. La communauté des archivistes s’est ainsi peu à peu constituée au cours des dernières années une identité professionnelle.

Le cinquième chapitre s’intéresse, pour sa part, aux pratiques archivistiques en Suisse. Celles-ci ont résolument évolué ces dernières années vers l’amont de la chaîne documentaire ; le cycle de vie des documents forme désormais un tout à maîtriser de l’élaboration des documents et la constitution des dossiers à leur versement dans un service d’archives ou à leur élimination contrôlée. Fort de ce constat, Gilbert Coutaz propose avec beaucoup de pertinence de substituer à la théorie des trois âges des archives, théorisée par Theodore Schellenberg en 1956, la « théorie des trois statuts de l’information » (statut de production, statut de trace et statut de source de connaissance) (p. 77-79). Il s’agit d’un apport original d’Archives en Suisse, qui ouvre de stimulantes pistes de réflexion et offre un complément intéressant au principe du records continuum qui tend actuellement à devenir la norme. La maîtrise de l’information nécessite du reste de pouvoir mobiliser différents outils tout au long de son cycle de vie. Gilbert Coutaz présente ainsi en détail les outils et les méthodes de travail qui fondent la pratique professionnelle : plan de classement et calendrier de conservation, qui permettent de gérer l’information au quotidien, évaluation des dossiers au terme de leur durée d’utilité légale ou administrative, ou encore description des archives selon les normes définies par le Conseil international des archives.

Faisant écho au premier chapitre, le sixième chapitre interroge l’identité professionnelle des archivistes, qui a fortement évolué ces dernières années pour embrasser de vastes champs de connaissances liés à l’ensemble du cycle de vie des documents. Les qualifications traditionnelles en paléographie ou en diplomatique ne suffisent en effet plus et doivent désormais être complétées par des formations poussées dans les domaines de la gestion des documents et des technologies de l’information et de la communication, auxquels il convient par ailleurs d’ajouter des compétences sociales avérées que ne mentionnent pas Gilbert Coutaz, mais qui sont pourtant essentielles dans l’exercice du métier au quotidien. Le profil de qualification rapidement brossé est certes exigeant, mais il correspond aux attentes placées dans les archivistes, qui doivent pouvoir exercer un rôle absolument central dans leur propre organisation en tant qu’expert de l’information. Comme l’énonce le septième et dernier chapitre, en guise de conclusion, « les archivistes doivent être actifs, coopératifs et vindicatifs, convaincants et visionnaires. Ils doivent exprimer leurs préoccupations, défendre leurs compétences et souligner leur niveau d’expertise, rechercher partout où cela est possible des collaborations et des alliances pour combler leurs lacunes, dénoncer les dérives, les manipulations et les négligences en matière de gestion d’archivage » (p. 124).