Demain sera mieux qu’aujourd’hui : évolution des rôles et missions du bibliothécaire

Matthieu Cevey, Haute Ecole de Gestion, Geneve

Michel Gorin, Haute Ecole de Gestion, Geneve

Demain sera mieux qu’aujourd’hui : évolution des rôles et missions du bibliothécaire

Préambule

Que cela soit en Suisse ou dans le reste du monde, les habitudes des usagers évoluent, l’utilisation des bibliothèques n’est plus la même qu’il y a dix ans, et elle sera certainement différente dans le futur. A elles, par conséquent, de se réinventer, de s’adapter à de nouveaux usages, souvent très variés. Partant du concept de « modèle des quatre espaces » développé par nos collègues danois de l’Ecole royale de bibliothéconomie et des sciences de l’information de Copenhague (Jochumsen, Rasmussen et Skot-Hansen, 2012), nous avons eu comme objectif de croiser nos regards sur le rôle-clef des bibliothécaires comme acteurs de changement, afin de voir si les vingt-huit années qui séparent les deux auteurs génèrent ou non des divergences.

La bibliothèque de demain sera donc celle où l’on vient apprendre, où l’on peut bénéficier d’un programme de médiation culturelle étendu, où l’on séjourne et se rencontre, où l’on crée et conduit des expériences stimulantes, enrichissantes. Si le bibliothécaire est aujourd’hui aussi bien gestionnaire que créateur, double casquette parmi d’autres, il devra devenir un « homme-orchestre » en développant tout à la fois des compétences relationnelles, pédagogiques et informatiques, mais aussi en matière de communication, de marketing, de médiation (culturelle et numérique), et de lobbying.

Dès lors, quels sont les rôles actifs que les institutions formatrices ainsi que les milieux associatifs liés seront appelés à jouer dans ce contexte, tout particulièrement en lien avec la fonction des bibliothécaires et des bibliothèques publiques dans le cadre d’une démocratie vivante ? Quelles sont les missions traditionnellement assumées par ces acteurs qui devront être réinterprétées à la lumière des mutations en cours ? Quels sont les défis qu’ils devront relever ?

Autant de questions auxquelles il existe une multitude de réponses, raison pour laquelle nous nous proposons d’apporter un regard croisé sur l’évolution des compétences des professionnels de l’information en bibliothèque publique, regard croisé puisqu’issu d’une concertation intergénérationnelle.

Mutations, interrogations

Le monde de l’information évolue : des technologies aux publics, des besoins aux processus de traitement de l’information, chaque révolution, chaque progrès technique apporte son lot de nécessaires adaptations. Les pratiques culturelles, informationnelles et en termes de loisirs ne sont plus les mêmes qu’hier et seront encore différentes demain. Les technologies évoluent plus vite que leurs usagers, et les transformations sociétales continuent de nous surprendre : individualisme croissant, pratiques culturelles et informationnelles changeantes, sans oublier des mutations démographiques qui, au niveau politique, divisent plus que jamais.

Idéalement, la bibliothèque, qui se trouve presque malgré elle influencée par tous ces facteurs, devrait pouvoir jouer un rôle de pilier garant d’une démocratie véritablement au service de tous, mais elle est de plus en plus régulièrement confrontée à des formes de concurrence : directe avec Internet, mais également indirecte avec plusieurs acteurs du monde socio-culturel (ateliers d’insertion professionnelle, centres d’intégration pour réfugiés, clubs en tous genres, etc.). De nouveaux acteurs bouleversent évidemment la configuration dans laquelle prenaient place les bibliothèques publiques, ce qui fait dire à certains :

« Jusqu’à présent, les bibliothèques n’ont fait que rassembler des informations pour des gens. Ce concept ne fonctionne plus de nos jours. Il y a Internet. Celui qui cherche des contenus n’a plus besoin de bibliothèques […] Les bibliothèques sont surévaluées. Si une bibliothèque communale ferme, tout le monde prétend que c’est la fin du monde. On craint que les gens deviennent plus sots et arrêtent de lire s’il n’y a plus de bibliothèques. Ceci est complètement faux. » (Traduction libre) (Furger, 2012)

Rafael Ball est pourtant le directeur de la bibliothèque de l’une des hautes écoles suisses les plsu réputées, la Eidgenössische Technische Hochschule de Zürich (ETHZ). De tels propos sont courants à l’heure actuelle, mais rarement dans la bouche de bibliothécaires… Comment en sommes-nous arrivés là ? Mutations de la société, redistribution des cartes au niveau géopolitique et montée de l’individualisme expliquent en partie certaines prises de position proches de l’obscurantisme, mais il revient tout de même aux bibliothèques de s’adapter à un monde qui pense pouvoir se passer d’elles, de réinterpréter leurs missions encore très (trop ?) ancrées sur leurs collections.

Un exemple flagrant : « No Billag »

La SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision) est une « association privée régie par le droit des sociétés anonymes, qui exploite une entreprise média. Elle remplit un mandat sociétal découlant de la Constitution, de la loi et de la Concession et touche, pour ce faire, une partie des recettes issues de la redevance radio-tv » (SSR, 2018). Il s’agit donc d’un service public, comme les bibliothèques, soumis à la concurrence, comme les bibliothèques. Une société, Billag jusqu’au 31 mars 2018, est chargée de percevoir auprès des citoyens la redevance audiovisuelle de réception de radio et de télévision.

En mars 2018, une initiative populaire proposait de supprimer cette redevance bénéficiant également à 13 chaînes de télévision régionales et 21 chaînes de radio locales, pour un montant total et annuel de 67,5 millions de francs. Concernant quelques 13'500 emplois, le mandat de prestation octroyé par l’Office fédéral de la communication (Ofcom) vise à garantir un service public complet contre une part de la redevance. Si ce système a été mis en place, c’est que la Suisse, petit pays aux multiples langues, ne dispose pas de bassins d’audience suffisants pour permettre à une chaîne de télévision de subsister par ses propres moyens ; il a toutefois été jugé fort important de garantir la pluralité des opinions grâce à un paysage audiovisuel varié.

Gilles Marchand, le directeur général de la SSR ayant pris ses fonctions juste avant le lancement de l’initiative, résume bien la situation : « La Suisse est un petit marché extrêmement compétitif et entièrement couvert par les acteurs internationaux. Dans ce contexte, il y a une tension grandissante entre acteurs privés et publics. On aborde ici les questions de subsidiarité : le public ne devrait s’occuper que de ce que le marché ne peut pas financer. Une approche très compliquée dans un petit pays comme le nôtre, partagé en différents marchés linguistiques de puissance inégale. » (Guillaume, 2018a).

Le fait que le pays se partage en quatre langues nationales (français, allemand, italien et romanche) n’en fait pas un terrain propice à des entreprises audiovisuelles privées, ce d’autant plus que chaque bassin linguistique profite des infrastructures télévisuelles et radiophoniques des pays avoisinants. Dans un tel contexte, il est quasiment impossible de rassembler suffisamment d’audience pour assurer la survie économique d’une chaîne de télévision ou de radio. A cela s’ajoutent, comme déjà relevé, des pratiques culturelles en pleine mutation, de nouvelles habitudes de consommation et de nouveaux canaux de diffusion de l’information.

Un aspect parfois sous-estimé d’un service public national, surtout dans le cadre helvétique, est cette propension à rassembler, justement, des populations très différentes, de cultures parfois profondément dissemblables. L’organisation politique suisse, sous couvert de fédéralisme, laisse une très grande liberté à chaque canton, à chaque commune, mais offre quand même, sous la Coupole du Palais Fédéral, un sentiment d’unité que relève la devise (non-officielle) du pays : « Unus pro omnibus, omnes pro uno ».

L’on voit donc que par bien des aspects, les missions d’un service public audiovisuel rejoignent celles des bibliothèques publiques, et ce n’est pas étonnant que celles-ci, ainsi que le milieu des professionnels de l’information en général, se soient fortement mobilisées pour contrer cette initiative libertarienne. Les concepteurs de l’initiative évoluaient pour la plupart dans les milieux de la finance et de la banque, et avaient en commun de vouer une confiance sans limites aux lois du marché, en plus d’être jeunes. Cela révèle encore une fois la fracture qui se crée entre les générations dans les pratiques culturelles et de consommation (Zünd, 2018)

Ainsi, les services publics chargés de récolter et diffuser de l’information, dont la légitimité semblait aller de soi, ne sont pas à l’abri d’une remise en question. Il est certain que le système politique suisse, considéré comme l’un des plus proches de la démocratie directe au monde en permettant au peuple d’exercer directement son pouvoir politique en se prononçant régulièrement sur l’approbation de textes législatifs, voire constitutionnels, ouvre la porte à toutes sortes d’initiatives, pour peu qu’une certaine part de la population les soutienne. Ce contexte particulier, s’il comporte quelques désavantages, a le mérite de garantir une énorme liberté d’idées, et donc d’expression, ce qui en fait un terreau fertile pour toutes les formes de lobbyisme politiques, et donc encourage les milieux associatifs à faire entendre leur voix.

Milieux associatifs et « No Billag »

Après une certaine frayeur fin 2017 concernant un sondage pré-votations où l’initiative était donnée gagnante à 57% (Revello, 2017), plusieurs acteurs culturels se réveillent et s’organisent pour communiquer contre cette initiative, à commencer par le mouvement Opération Libero, créé lors d’une précédente votation sur l’immigration de masse portée par l’UDC (Union démocratique du centre, parti fortement ancré à droite). Acteurs, humoristes, musiciens, écrivains et bien d’autres entrent en campagne contre cette initiative, la grande difficulté étant l’impossibilité pour la SSR, en tant que service public, de se prononcer sur le sujet, et surtout la nécessité pour elle de veiller impérativement à ne pas favoriser, sur les ondes, l’un ou l’autre des avis.

Avec un peu de recul, cette campagne fut la plus agressive depuis celle de l’adhésion à l’Espace économique européen en 1992 (Guillaume, 2018b), allant jusqu’à la profération de menaces de mort à l’encontre de présidents d’associations ouvertement opposés à l’initiative. Rarement la Suisse n’avait vécu de périodes aussi mouvementées au niveau politique, et face à cette violence, beaucoup furent pris au dépourvu dans ce débat, à commencer par le monde des bibliothèques qui, assez logiquement, ne s’attendait absolument pas à ce qu’une initiative populaire remette en cause des institutions considérées comme des piliers de la démocratie, et ce surtout dans un pays où la participation active des citoyens dans les processus politiques est régulièrement mise en avant.

Au final, l’initiative a été rejetée par une écrasante majorité (71.6% de la population ainsi que la totalité des cantons), une victoire qui a été relayée par bon nombre de médias étrangers, comme Radio-Canada qui relève qu’au lendemain du vote, des mesures devront de toute façon être prises quant à l’avenir de la SSR (Rioux, 2018). Cette dernière, déjà durant le débat, avait commencé à effectuer une autocritique, admettant volontiers que le système actuel ne correspondait plus aux attentes des utilisateurs ni au contexte socio-économique. Il est certain que cet aveu a contribué à faire pencher la balance dans un vote qui, selon les premiers sondages, annonçait le « oui » gagnant.

Milieux associatifs et bibliothèques

Les débats autour de l’initiative « No Billag », ont généré une remise en question de la plupart des services publics, et les bibliothèques n’y échappent pas. Moins touchées par la concurrence, mais malgré tout soumises à un marché de l’information en pleine mutation, il est indispensable qu’elles anticipent au plus vite les profonds changements qui marquent notre société, non seulement sur les plans technologiques, mais aussi sociétaux. Repenser les collections, repenser les espaces, actualiser les missions, … il y a mille pistes de réflexions à emprunter, aussi bien au niveau pratique (aménagement, technologie, formation, …) qu’au niveau de réflexions à mener et de démarches à entreprendre (advocacy, service aux communautés, soutien à la liberté intellectuelle, …).

L’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), dans un but d’unification et de reconnaissance des professionnels de l’information, propose une vision globale de nos buts et valeurs, régulièrement actualisée (IFLA, 2018). Ce genre de déclaration commune, portée par une association internationale, est à même d’asseoir une certaine légitimité de nos objectifs, et par là-même de nos actions. C’est dans cette optique que deux associations professionnelles suisses ont décidé en mars 2018 de se regrouper sous une bannière commune, en créant BiblioSuisse.

BiblioSuisse a pour vocation de défendre les intérêts des bibliothèques auprès des pouvoirs publics et des instances politiques, soutenir la formation et promouvoir les compétences des professionnels de l’information. En fonction à partir du 1er janvier 2019, l’association n’a pas encore de publications à son nom, mais elle reprend à son compte le Code d’éthique de l’un de ses prédécesseurs, Bibliothèque Information Suisse (BIS), et s’aligne évidemment sur la charte de bibliothèques suisses, élaborée par la Commission de la Bibliothèque Nationale Suisse (Commission de la Bibliothèque Nationale suisse, 2010). En préambule de celle-ci, l’on trouve des affirmations très générales permettant de définir les grandes lignes de développement de la profession :

« Les bibliothèques sont indispensables à la société de l'information, parce que

- elles préparent l'information nécessaire à leurs diverses communautés d'usagers, sous quelque forme qu'elle se présente,

- œuvrant en réseau, elles garantissent à l'ensemble de la population une excellente desserte de leurs services,

- elles offrent un large accès aux ressources électroniques,

- elles contribuent ainsi à réduire la fracture numérique,

- elles préservent pour le long terme le savoir et l'héritage culturel.

Pour que les bibliothèques puissent remplir au mieux leur mission publique, elles ont besoin d'une base légale, d'une définition claire de leur mission et de ressources en conséquence. »

Pour atteindre ces ambitieux objectifs, la réunion des professionnels en une seule association était indispensable, afin d’unir nos compétences et de permettre des actions fortes en faveur des bibliothèques, comme le stipule cet extrait du dépliant préparé en vue du vote de dissolution des anciennes associations BIS et CLP et adressé aux membres des deux associations : « Lobbying : BiblioSuisse défend les intérêts de tous les types de bibliothèques au niveau national et cantonal, et les soutient au niveau communal. Les bibliothèques doivent trouver leur place dans la stratégie « Suisse numérique » du Conseil Fédéral, de même qu’elles doivent trouver leur place dans le plan directeur d’une commune. ».

Mais, même réunis en association « faîtière », les bibliothécaires doivent s’engager en tant que membres individuels dans les différents organes et groupes de travail de BiblioSuisse à des fins de représentativité, de force de conviction, et ne serait-ce que pour des questions financières, car n’oublions pas qu’en l’état, BiblioSuisse n’est pas subventionné par les pouvoirs publics. Cet engagement des personnes permettra d’améliorer les actions concrètes entreprises aux différents niveaux politiques en mettant en place un lobbyisme « intelligent » axé sur trois principes.

Premièrement, il faut impérativement prendre en compte deux éléments déjà cités : le fédéralisme très poussé de notre pays, et le fait que celui-ci est composé de quatre cultures et langues différentes, ce qui rend les actions au niveau national difficile à réaliser. Dès lors, il est impératif de les décliner de diverses manières et dans les diverses régions, en prenant en compte les spécificités socioculturelles, économiques et linguistiques, ainsi que les singularités des bibliothèques.

En second lieu, il faut faire en sorte que les campagnes soient portées par la « base » des bibliothécaires actifs sur le terrain, de façon à éviter toute dichotomie entre le message et la réalité visible par les politiques et le grand public. Une « image » ne se décrète pas, elle doit être véhiculée par les acteurs de la profession.

Pour terminer, il est indispensable de donner une cohérence générale, un « fil rouge », à ces actions, afin de coller au mieux aux enjeux auxquels la Suisse est aujourd’hui confrontée, comme la plupart des démocraties. Le principal enjeu actuel est, à notre sens, l’inclusion sociale et comprend l’inclusion numérique, l’alphabétisation, l’intégration des immigrants et des populations spécifiques, tels les publics empêchés (personnes âgées, à mobilité réduite, à handicap, jeunes, etc.). C’est là un objectif essentiel en lien avec la mission des bibliothèques publiques.

Pour faire face à ces enjeux directement liés à l’utilité démocratique de nos institutions, il est nécessaire que leur personnel soit formé, et continue à se former tout au long de leur carrière. Nombre de petites et moyennes bibliothèques sont encore animées par des « bénévoles » ou du personnel non (ou pas suffisamment) qualifié, ce qui est un frein à la volonté de faire évoluer l’image des bibliothèques auprès des politiques et du grand public, de sortir du cliché « étagères à livres ». L’engagement des responsables des programmes de formation et des bibliothécaires dans une optique de formation continue est indispensable à la constitution d’une image valorisante et légitime de nos institutions : nous sommes, tous ensemble, des acteurs du changement.

Le bibliothécaire de demain

Un changement, d’accord, mais pour tendre vers quoi ? Le modèle du bibliothécaire de demain dépendra de l’évolution sociétale, mais de grands axes peuvent déjà donner quelques pistes, comme l’a relevé Pascal Desfarges (2014) lors de la journée d’étude « Bibliothécaire aujourd’hui, est-ce encore un métier ? ». Une lecture attentive du Manifeste de l’UNESCO pour la Bibliothèque publique permet également de catégoriser les compétences essentielles au futur des bibliothèques.

Le « bibliothécaire-médiateur » : il s’agit là d’un déplacement du centre de gravité du métier vers la médiation. Le bibliothécaire passe dès lors de simple intermédiaire à véritable « traducteur » en faisant comprendre, en explicitant et en traduisant les enjeux de la société de l’information, en jouant un rôle de facilitateur, d’accompagnateur des usagers dans les transformations en matière de culture et d’usages numériques et informationnels (Desfarges, 2014).

Le « bibliothécaire-créateur » : ce rôle touche la mise en place de dispositifs d’aide à la création, particulièrement en ce qui concerne l’appropriation du numérique et la création d’espaces de travail collaboratifs performants. Le bibliothécaire- « invente, expérimente, détourne et cherche à créer du sens à travers les savoirs hybrides associés aux technologies émergentes (jeux vidéo, jeux sérieux, design interactif, usages des technologies nomades, réalité augmentée etc.) » (Desfarges, 2014).

Le « bibliothécaire-gestionnaire » : de moins en moins d’interventions humaines sont nécessaires à la gestion des bibliothèques avec l’introduction de plus en plus fréquente d’automates de prêts, d’outils de catalogage et d’indexation externalisés, la robotisation de certains services, etc. Le bibliothécaire-gestionnaire pourra dès lors se consacrer au développement de véritables stratégies en matière de gestion, comme l’optimisation des structures et des procédures, le déploiement de nouveaux services et produits, et évidemment à l’activisme en termes de marketing et de plaidoyer (Desfarges, 2014).

Bien entendu, les centres de formation, à l’image de la filière Information documentaire de la Haute Ecole de gestion de Genève, s’appliquent depuis plusieurs années déjà à développer les cours existants et à en créer de nouveaux en adéquation avec les évolutions du métier et des besoins des usagers, ceci afin que les professionnels puissent mettre rapidement leurs nouvelles compétences au service des institutions documentaires. Ces compétences sont évidemment variées et se diversifient avec les mutations sociétales et il devient impossible, pour une seule et même personne, de se professionnaliser dans tous les domaines, d’où la nécessité de travailler tous ensemble pour créer la bibliothèque de demain. Les compétences relationnelles, pédagogiques, informatiques, en matière de médiation culturelle et numérique, en matière de communication et de marketing, en termes de gestion stratégique, sont autant d’éléments indispensables au bon fonctionnement de nos bibliothèques, mais seule la combinaison de divers profils professionnels permet de les couvrir.

Une bibliothèque plateforme

Ainsi le bibliothécaire de demain créera la bibliothèque de demain, celle qui sera une nouvelle agora, un pilier indispensable de la démocratie, un lieu d’échanges et de création. Soit, exactement ce que propose Michael Ravedoni dans son travail de Bachelor rédigé en 2018, à la Haute Ecole de gestion de Genève.

Pour véritablement saisir l’importance des bibliothèques en tant que berceau des démocraties, il faut en effet réaliser qu’une « démocratie implique d’avoir des citoyens informés et éduqués demandant de l’information et des procédures transparentes et accessibles. La bibliothèque en est généralement la garante par la promotion de la liberté d’expression et de la liberté intellectuelle » (Ravedoni, 2018, p.10).

Nous faisons nôtre le but fixé par Michael Ravedoni : « L’objectif est simple : mettre à disposition des communautés l’expérience des bibliothécaires et l’infrastructure physique ou virtuelle de la bibliothèque, afin de faciliter la création, le partage et la diffusion des connaissances, dans le but de pérenniser la culture de ces mêmes communautés. Une des missions d’une bibliothèque est de transmettre et pérenniser le patrimoine culturel de la société. Pourquoi ne pas offrir à ceux qui créent et vivent la culture, la possibilité de la transmettre directement ? Offrir la culture par ceux qui la créent. La bibliothèque agirait donc comme un facilitateur entre créateurs et utilisateurs de culture. Puis, comme un catalyseur ayant l’infrastructure et l’expertise nécessaires pour capitaliser et pérenniser cette culture. » (Ravedoni, 2018, p. 43).

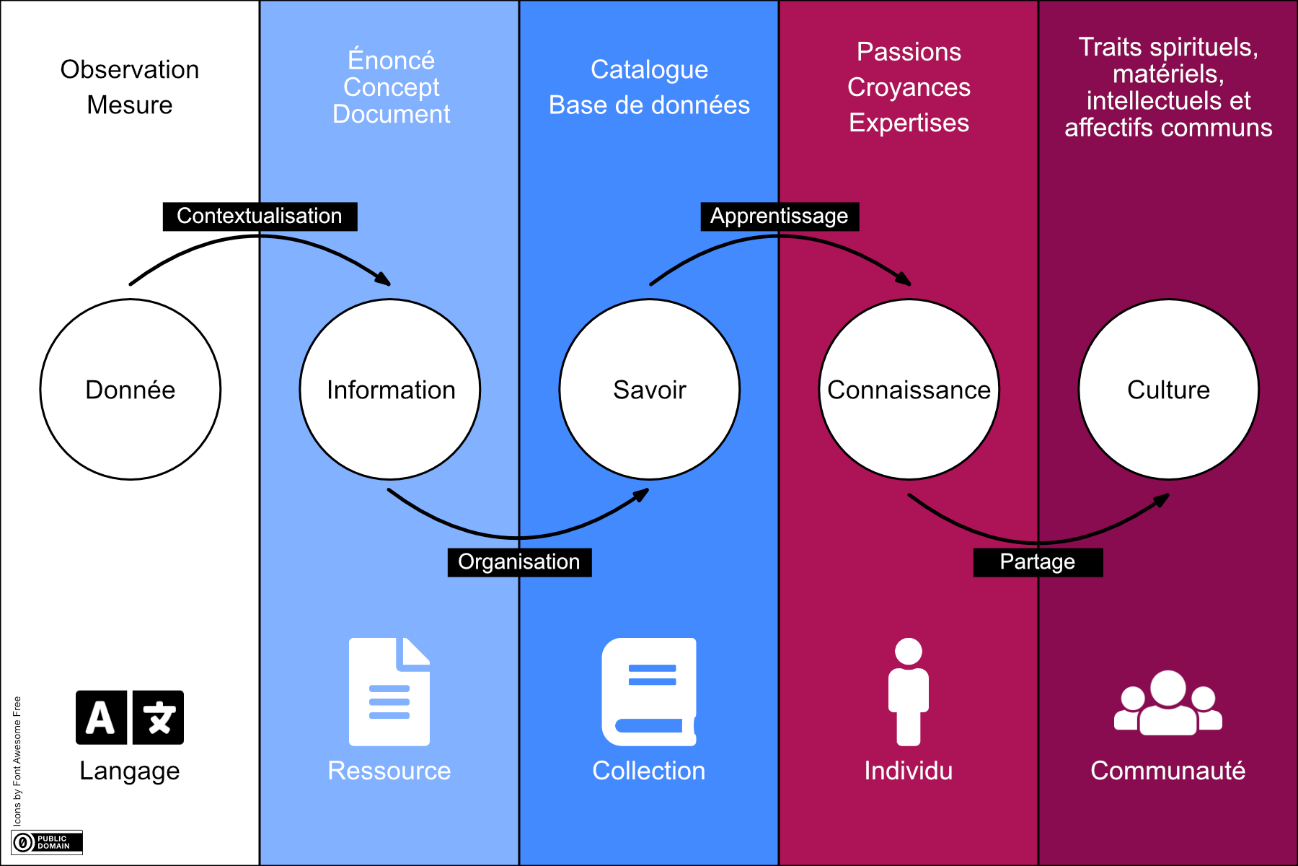

Le schéma qui suit est principalement basé sur les modèles de la bibliothèque troisième lieu (Servet, 2009), des quatre espaces (Jochumsen, Rasmussen et Skot-Hansen, 2012), et du New librarianship de David Lankes (2011).

Ravedoni, 2018, p.44

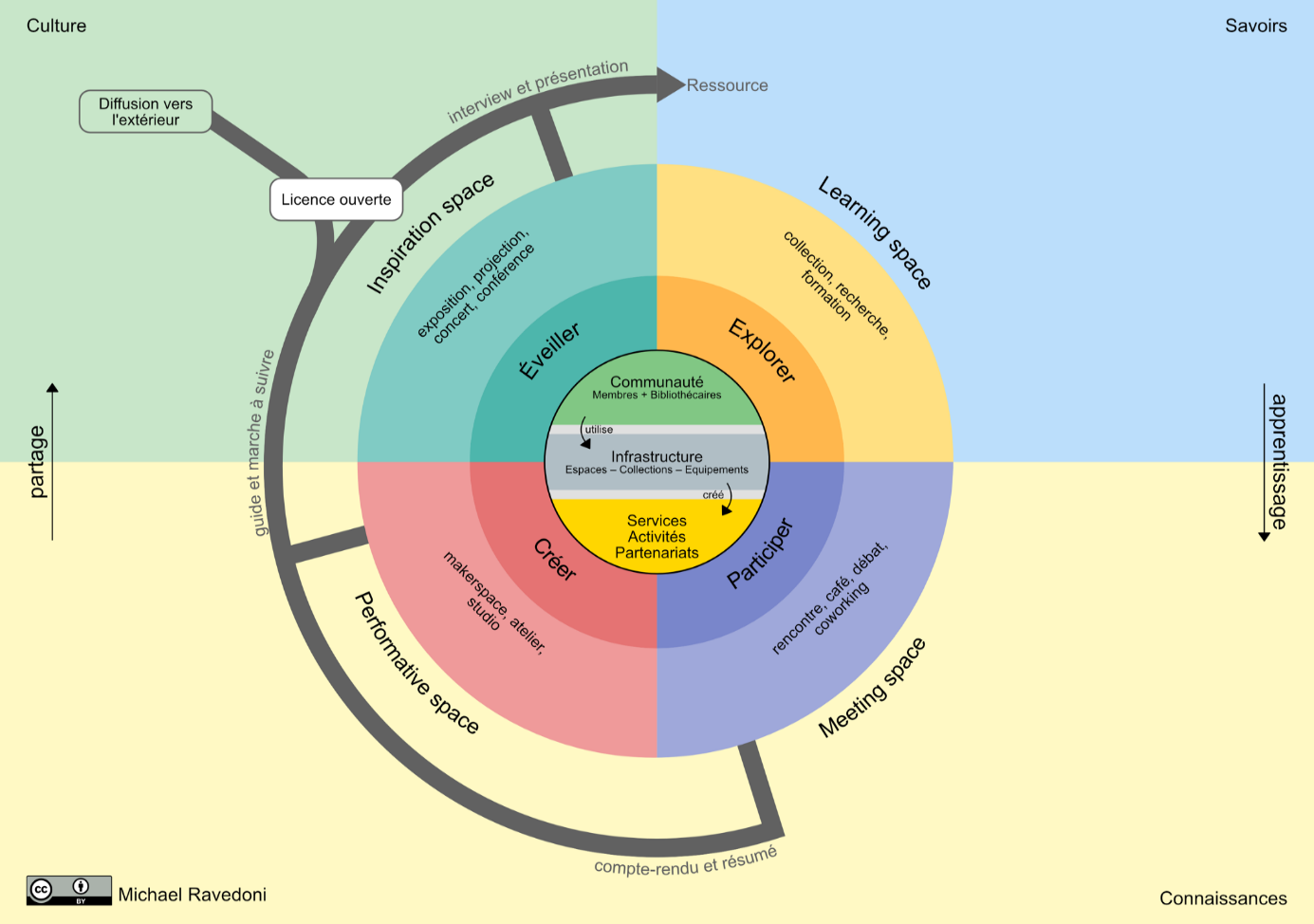

Ce premier schéma en amène un second, le modèle développé par Michael Ravedoni, nous apparaît comme un modèle vers lequel tendre, afin d’assurer l’avenir de nos bibliothèques.

Ravedoni, 2018, p.58

« Le modèle voit la bibliothèque comme un outil faisant partie de l’institution ou de la communauté à laquelle elle appartient, ayant sa propre raison d’être et dont les bibliothécaires occupent une mission particulière : améliorer la société en facilitant la création de connaissances, le partage de culture et la diffusion de ressources dans leurs communautés. Parfois comme stimulateurs, parfois comme médiateurs ou accompagnateurs, ou encore comme partenaires, les bibliothécaires savent créer un environnement propice au partage, à la création et à l’apprentissage. Ils savent aussi thésauriser et pérenniser la culture qui se crée sous leurs yeux. Ils savent connecter les communautés entre elles et leur proposer des services leur facilitant la tâche tout en leur apprenant à devenir autonomes. Ils ne sont pas là, comme des savants prescripteurs, pour dicter une conduite ou privilégier une culture par rapport à l’autre. La bibliothèque se doit d’être un espace où l’exploration, la participation, le partage et l’inspiration s’entremêlent harmonieusement. Un espace motivant, où les membres se sentent appartenir à quelque chose de plus grand qu’eux, où ils se sentent impliqués, écoutés et libres, où leur responsabilité est engagée. De ce fait, la co-création d’une bibliothèque basée sur le respect et la confiance mutuelle devient possible. » (Ravedoni, 2018, p. 58)

Conclusion

L’on voit ainsi que nos missions évoluent en même temps que notre société, il est donc impensable pour des institutions défendant ce type de valeurs de se conforter dans une espèce d’immobilisme, à l’image des clichés encore aujourd’hui véhiculés au sujet des bibliothèques et de leur personnel. Et pourtant, il s’avère qu’il s’agit souvent de ce personnel qui freine le changement, par exemple en ce qui concerne l’ouverture le dimanche ou les horaires élargis. Or, en accord avec nos analyses, c’est au personnel des bibliothèques d’agir, d’être proactif pour devenir les actrices et acteurs des nécessaires changements induits par notre époque, par nos sociétés.

Par souci de cohérence, cette évolution doit se faire à l’unanimité, il est indispensable de faire front tous ensemble pour défendre la pérennisation de nos institutions, en leur faisant prendre tous les virages nécessaires pour arriver à la bibliothèque de demain, pour légitimer les centres d’information comme les piliers dont nos démocraties ont besoin, comme lieux de socialisation, de création, de partage et de diffusion des connaissances. Ainsi, le bibliothécaire est désormais investi d’un rôle politique, qui resterait négligeable sans le soutien d’associations professionnelles organisées.

Dans le cadre de cette intervention à Montréal, nous nous proposions de voir si les vingt-huit années qui nous séparent généraient ou non des divergences entre nous, maître d’enseignement et assistant fraîchement diplômé, entre nos visions. Désormais, nous pouvons résolument affirmer qu’il n’y en a pas, qu’il ne doit pas y en avoir, car le combat pour assurer la pérennisation de nos bibliothèques ne pourra être gagné que grâce à la collaboration de toutes et tous, quels que soient les profils. L’expérience d’une part, et la formation d’autre part, créent la convergence nécessaire entre les générations, afin que tous les bibliothécaires aient la capacité d’être des actrices et des acteurs du changement !

Bibliographie

COMMISSION DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE SUISSE, 2010. Charte des bibliothèques suisses. Bibliothèque nationale suisse (BN) [en ligne]. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/portrait/organisation/charte.html

DESFARGES, Pascal, 2014. Bibliothécaires du futur, futur des bibliothèques : identité, compétences, missions, métier ?. In : ARCHIVES DEPARTEMENTALES D’ILLE-ET-VILAINE. Journée d’étude « Bibliothécaire aujourd’hui, est-ce encore un métier ? », Rennes, 10 avril 2014 [en ligne]. Slideshare, 16 p. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://fr.slideshare.net/retiss/bibliothcaires-du-futur-et-futur-des-bibliothques

FURGER, Michael, 2012. Bibliotheken : weg damit ! NZZ am Sonntag [en ligne]. 7.2.2016. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://nzzas.nzz.ch/hintergrund/bibliotheken-und-buecher-weg-damit-meint-rafael-ball-ld.147683 [accès par abonnement]

JOCHUMSEN, Henryk, RASMUSSEN Casper Hvenegaard, SKOT-HANSEN, Dorte, 2012. The four spaces : a new model for the public library. New Library World [en ligne]. Vol. 113, issue 11/12, pp. 586-597. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03074801211282948 [accès par abonnement]

GUILLAUME, Michel, 2018a. « Peut-être n’avons-nous pas assez dialogué avec la société ». Le Temps. 6 janvier 2018. ISSN 1423-3967

GUILLAUME, Michel, 2018b. « No Billag », la campagne des dérapages. Le Temps. 24 février 2018. ISSN 1423-3967

GUILLAUME, Michel, 2018c. Une SSR en mode « réforme permanente ». Le Temps. 5 mars 2018. ISSN 1423-3967

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS (IFLA), [2018]. Vision globale : résumé du rapport : top 10 des points-clés et des opportunités. IFLA [en ligne]. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-summary-fr.pdf

LANKES, R. David, 2011. The atlas of new librarianship. Cambridge : MIT Press. ISBN 978-0-262-01509-7.

RAVEDONI, Michael, 2018. La bibliothèque plateforme : espace dédié à la création, au partage et à la diffusion de culture - exemple par la création d’un makerspace [en ligne]. Genève : Haute Ecole de gestion de Genève. Travail de bachelor. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://doc.rero.ch/search?ln=fr&sc=1&p=ravedoni&action_search=

REVELLO, Sylvia, 2017. Un sondage controversé donne « No Billag » gagnante. Le Temps. 5 décembre 2017. ISSN 1423-3967

RIOUX, Hubert, 2018. Victoire pour la Société suisse de radiodiffusion et télévision. Radio-Canada [en ligne]. 4 mars 2018, 17:23. Mis à jour le 4 mars 2018, 23:52. [Consulté le 17 décembre 2018¨. Disponible à l’adresse : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087062/suisse-redevance-televisuelle-referendum

SERVET, Mathilde, 2009. Les bibliothèques troisième lieu [en ligne]. Villeurbanne : École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB). Travail de mémoire. [Consulté le 17 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/21206-les-bibliotheques-troisieme-lieu.pdf

SOCIÉTÉ SUISSE DE RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION (SSR), [2018]. Mandat. SRG SSR [en ligne]. [Consulté le 14 décembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://www.srgssr.ch/fr/qui-nous-sommes/vision-et-stategie/mandat/

ZÜND, Céline, 2018. L’influence libertarienne à l’origine de l’initiative « No Billag ». Le Temps. 18 janvier 2018. ISSN 1423-3967