Bibliothèques et quête d’identité

Elise Pelletier, Haute Ecole de Gestion, Genève

« Toute bibliothèque constitue en effet un relevé topographique, voire géologique, de l’identité de son possesseur. » (Sfez 2008)

Bien que décrivant les bibliothèques personnelles, cette citation de la philosophe Géraldine Sfez s’adapte aussi parfaitement aux bibliothèques publiques. Du moins, c’est ce que la réalisation d’un mémoire de master sur l’identité des bibliothèques m’a amenée à conclure. Ce travail se basait sur le cas des bibliothèques de la Ville de Genève et était mandaté par le Département de la Culture et du Sport (DCS) par l’intermédiaire de Marie-Aude Python, responsable de l’Unité Projets transversaux. Au fil de ces sept mois, il s’est avéré que le concept d’identité appliqué aux bibliothèques ouvrait un champ de thématiques (pour ne pas dire de problématiques) très actuel pour ces structures. L’intérêt et la difficulté de ce sujet résidait donc dans la sélection d’axes de réflexion à même de répondre aux attentes et besoins du mandant.

A la découverte des bibliothèques de Genève

Alors que certains travaux de master s’effectuent entre les quatre murs banals d’un bureau, ce mémoire m’a conduit dans des lieux extraordinaires, face à des trésors uniques et toujours accompagnée de personnes passionnées par leur métier…

Un « Plan directeur » comme premier pas

Au départ de ce travail se trouvait paradoxalement la fin de la rédaction d’un document : le « Plan directeur 2016-2020 des bibliothèques du Département de la Culture et du Sport de la Ville de Genève » (DCS et Commission 2016) (ci-après nommé Plan directeur). Validé par tous les directeurs-trices des bibliothèques et musées du DCS, il présente huit « axes stratégiques » détaillés en 29 projets, qui proposent des solutions concrètes pour le développement des bibliothèques dans les quatre années à venir. Paru en juin 2016, il est le fruit du travail de la Commission des bibliothèques. Composée de un ou deux représentants de chacune des structures, cette Commission est le lieu privilégié des échanges entre les bibliothèques et le DCS, représenté dans ce cadre par Marie-Aude Python. Ce Plan directeur est aussi le premier document commun publié par les bibliothèques et le DCS. Il est donc l’affirmation d’une volonté de travailler conjointement et se situe dans la lignée des politiques culturelles de la Ville proposées par Sami Kanaan, magistrat responsable du département de la culture et du sport (DCS).

Dans ce contexte, pourquoi venir interroger les fondements de cette collaboration en abordant la question de l’identité commune de ces bibliothèques ? Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix et la première, et aussi la plus simple, est que ce plan a une durée limitée. La notion d’identité organisationnelle, certes plus théorique, ne se limite pas à une période donnée. La deuxième raison est que derrière cette volonté aujourd’hui affichée de travailler ensemble se cachent des services qui « par leurs missions, leurs publics cibles et leur taille, [sont] de natures très différentes » (Bezençon 2014). En effet, quand on parle des bibliothèques administrativement gérées par la Ville de Genève, on compte six structures : le Service des bibliothèques municipales (BMU), la Bibliothèque de Genève (BGE), la Bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques (CJB), la Bibliothèque d’Art et d’Archéologie (BAA), la Bibliothèque Marie-Madeleine Lancoux du Musée d’Ethnographie de Genève (MEG) et le Service d’information documentaire spécialisé du Muséum d’histoire naturelle et du Musée des sciences (SIDoS). Plus précisément, il s’agit de dix-sept sites de bibliothèques, qui sont souvent catégorisés en trois groupes : les bibliothèques de lecture publique, les bibliothèques patrimoniales (fonds anciens et encyclopédiques) et les bibliothèques scientifiques. Chacun de ces sites a développé une identité propre en fonction de ses particularités. La troisième et dernière raison, certainement la plus importante, est liée au contexte général dans lequel s’insère cette collaboration. Si depuis longtemps, les politiques culturelles souhaitent obtenir plus de transversalité entre les services, cette incitation est désormais motivée par une inquiétude croissante expliquée par Marie-Aude Python : « Il y a 20 ans, les bibliothèques n’étaient pas un enjeu politique. Le service n’était pas remis en cause et avait une certaine légitimité. Aujourd’hui, il faut argumenter cette légitimité. Ce service est populaire et est identifié mais il n’est plus à l’abri du débat politique »[1]. Sami Kanaan confirme qu’il existe aujourd’hui un « risque réel » pour la culture et que, dans ce contexte, « il est essentiel d’échanger autour de ces questions avec les politiques mais également avec la population »[2]. Ce « débat politique », et plus spécifiquement son issue positive pour les bibliothèques est « essentiel » : d’une part il conditionne les ressources financières allouées aux bibliothèques mais il questionne également la place accordée aux bibliothèques dans la cité. De là l’importance de fédérer ces structures autour d’une vision commune qui passe par une réflexion sur ce qu’elles sont « ensemble ».

L’objectif de ce mandat était donc de proposer des pistes de réflexion sur une identité commune des bibliothèques qui prenne à la fois en compte leur différence vue dans un sens de complémentarité et leur cohérence avec les politiques culturelles ou, plus largement, avec le territoire de la Ville de Genève.

Qu’est ce que l’identité ?

Puisqu’elle était le cœur de ce travail, il est important de définir brièvement cette notion apparemment simple. L’identité d’un individu est constituée d’un certain nombre de données : nom, origine, éléments d’appartenance… Ces données le caractérisent mais surtout permettent de le différencier de ses semblables. Ainsi, si on prend l’exemple d’une bibliothèque, les données sélectionnées seront différentes si son identité est confrontée à d’autres bibliothèques ou si elle est face à un cadre plus large d’acteurs culturels comprenant des musées, des archives, des théâtres… L’identité se construit en fonction de celles qui l’entourent et les données sélectionnées pour la définir seront différentes en fonction du contexte. L’identité organisationnelle fonctionne de la même manière mais répond à la question « qui sommes-nous en tant qu’organisation ? » (Gombault 2003) et les identités individuelles qui constituent cette identité commune impactent directement sa construction. Le philosophe et sociologue Alex Mucchielli explique que « L’identité est donc toujours plurielle » et qu’elle est « toujours en transformation, puisque les contextes de référence de cette identité (…) sont chacun en évolution du fait même des interactions. » (Mucchielli 2015 p. 10). De ce fait, les données constitutives de l’identité sont multiples. Il répartit ces données dans ce qu’il nomme des « référents identitaires » et propose cinq groupes : les référents historiques, écologiques, matériels et physiques, psychosociaux et culturels. Ces groupes sont ensuite déclinés en liste de déterminants (Mucchielli 2015, p12-14). L’auteur précise que pour spécifier une identité, il faut choisir certains de ces éléments et que « rares sont les définitions identitaires complètes qui utiliseraient tous les déterminants » (Mucchielli 2015, p 43). Le contexte conditionnant la sélection des référents identitaires, il est évident que poser la question « qui sommes-nous en tant qu’organisation ? » en tant que personne extérieure aura des conséquences sur l’identité organisationnelle qui ne peut être complétement définie qu’en interne. Ce constat pose la limite de ce travail de mémoire dont le cheminement était par conséquent dirigé vers des pistes de réflexion et des propositions d’outils à même d’être utilisées par la Commission des bibliothèques pour penser elle-même cette identité commune.

Méthodologie

En accord avec le mandant, l’approche s’est surtout concentrée sur le point de vue des directeurs des bibliothèques, de certains membres du DCS et du magistrat en charge de la Culture et du Sport, même si en réalité l’identité organisationnelle concernait un public beaucoup plus large (on pense ici à l’ensemble des professionnels qui travaillent directement ou indirectement pour les bibliothèques). Plusieurs jalons étaient nécessaires pour baliser cette démarche. Le premier était la visite de plusieurs structures, notamment pour repérer des référents écologiques, matériels et physiques. Le second jalon était l’organisation d’entretiens avec les membres de la Commission, avec certains professionnels du DCS et avec Sami Kanaan, le magistrat en charge du DCS. Le troisième jalon était une grille d’analyse basée sur les référents identitaires d’Alex Mucchielli. Ce cadre théorique permettait d’atténuer l’aspect subjectif de ce travail pour se concentrer sur l’apport d’outils concrets. Un cahier des charges présenté lors d’une séance de la Commission des bibliothèques a servi de guide tout au long de ce projet.

Vers une identité commune :

Le rapide panorama proposé dans la partie suivante a pour objectif de présenter quelques exemples de référents identitaires particulièrement représentatifs des enjeux liés à la construction d’une identité commune.

Déambulation d’un référent identitaire à l’autre…

Déterminer les référents historiques qui lient les bibliothèques de Genève constitue un travail d’envergure vu l’âge de la majorité d’entre elles. Il était difficile sans connaissance historique préalable de retracer parallèlement l’origine et l’histoire de chacune des structures. Pourtant, il est certain que le lien entre les bibliothèques et l’Histoire de la Ville de Genève est porteur de beaucoup de sens dans la réflexion sur leur identité. A titre d’exemple, Alain Jacquesson, ancien directeur de la Bibliothèque de Genève (BGE), relève que « on ignore généralement qu’elle [la BGE] fut à l’origine de la lecture publique à Genève » (Jacquesson 2015, p.9). Cette anecdote historique a un écho particulier aujourd’hui où il existe une séparation très visible entre bibliothèques scientifiques et bibliothèques de lecture publique. On peut également citer les traces historiques laissées par les nombreux mécènes et autres donateurs, qui ont grandement participé à la construction des bibliothèques de la Ville de Genève. Ce mémoire se concentre plus sur les « événements marquants » récents car ils étaient plus facilement identifiables et comparables. Par exemple, en à peine dix ans, sur les six structures, quatre ont changé de direction et sur les quatre nouveaux directeurs, trois n’ont pas de formation spécifique dans le domaine des bibliothèques. Face à ce constat, deux visions légitimes s’opposent. D’un côté, l’impression d’une remise en cause des compétences et de la formation des professionnels et de l’autre la volonté d’apporter de nouvelles compétences spécifiques pour mieux appréhender les changements liés à l’évolution de la société. Or ce débat ne peut pas se résoudre dans un positionnement manichéen du pour ou contre mais doit se réfléchir communément en prenant en compte les tenants et aboutissants des deux visions. Si les changements de direction sont des « événements marquants » porteurs d’une dichotomie, d’autres exemples ont des aspects très fédérateurs. L’arrivée du numérique est un événement qui a profondément modifié les bibliothèques de Genève et d’ailleurs. Souvent sources des débats sur leur avenir, le numérique s’avère un réel catalyseur pour la mise en place de projets transversaux. Pour preuve ; la Commission des bibliothèques est née de la volonté des professionnels de gérer les difficultés qui concernaient des questions informatiques. Cette même Commission est à l’origine du premier service transversal à l’ensemble des bibliothèques : InterroGE[3]. Né en 2013, ce service de renseignement à distance est une vitrine concrète de la complémentarité des structures. Plusieurs responsables le citent comme un « événement marquant » car il transforme l’accès aux ressources documentaires et pose la question du rôle du bibliothécaire. Les changements de direction ou l’arrivée du numérique sont des événements récents mais qui influencent déjà l’identité organisationnelle. En interrogeant la question des origines, les référents historiques anciens ou plus récents explicitent la composition et la structure actuelles des bibliothèques.

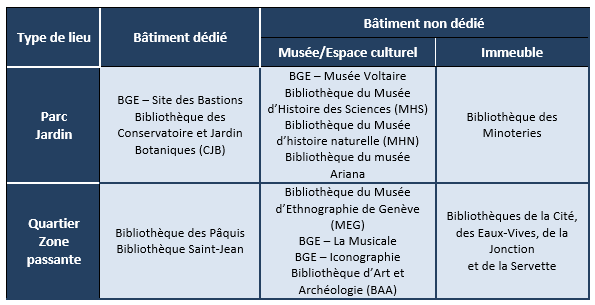

Les référents écologiques s’intéressent au contexte externe de l’identité et les deux approches présentées ici concernent la répartition et la visibilité des bibliothèques dans Genève. La carte des sentiers culturels « D’une bibliothèque à l’autre » (Ville de Genève et Service de la promotion culturelle 2016) offre un aperçu général du positionnement des dix-sept sites dans la ville. Cette carte récente montre une répartition équilibrée des structures sur l’ensemble du territoire. D’autant plus que ce maillage constitué par les bibliothèques est renforcé par les structures mobiles que sont les Bibliobus et la nouvelle « Mobithèque ». Le nombre important de bibliothèques sur un territoire relativement restreint garantit une relative proximité à toute personne souhaitant se rendre dans une de ces structures. Cependant, si le maillage de la ville est un avantage, il est minimisé par une absence de signalétique. En effet, très peu de panneaux indiquent visiblement la proximité d’une bibliothèque. La plupart s’affiche devant leur porte à l’aide de bannières, pancartes ou totems. La bibliothèque du Museum d’histoire naturelle est difficilement trouvable pour qui ne connaît pas préalablement son existence. Le site des BMU ponctue la présentation de la bibliothèque de la Jonction d’un « Mais où se cache-t-elle donc ? » (BMU 2014). L’exemple de la signalétique est révélateur du travail encore nécessaire pour mieux affirmer la présence des bibliothèques sur le territoire. Pourtant, leurs bâtiments hôtes sont parfois remarquables de par leur aspect historique ou architectural. Leur positionnement varié est également notable entre parcs et immeuble résidentiel. Le tableau suivant illustre cette variété :

Répartition des bibliothèques par environnement

Globalement, les bâtiments sont perçus par les professionnels rencontrés comme des points forts. Une des limitations évoquées est le manque de place qui devrait en partie se solutionner par la réalisation du projet de « dépôts patrimoniaux » de l’Ecoquartier de la Jonction (Ville de Genève et al. s.d.) évoqué dans le Plan directeur. Ces quelques référents écologiques montrent l’ancrage des bibliothèques dans leur territoire. Les différences entre les bâtiments et la variété des sites doivent être envisagées comme complémentaires pour s’intégrer pleinement à la notion d’identité commune.

Les collections sont logiquement l’élément majeur des référents matériels et physiques. Unanimement reconnues comme une réelle richesse, elles sont, par de nombreux aspects, emblématiques de l’identité organisationnelle des bibliothèques de la Ville de Genève. D’ailleurs, plusieurs bibliothèques (la BAA et la BGE notamment) valorisent déjà leur complémentarité par l’intermédiaire de politiques documentaires réfléchies conjointement. Sans détailler ces fonds aussi impressionnants par leur qualité que par leur quantité, un aperçu de ces collections est proposé dans la brochure des sentiers culturels consacrée aux bibliothèques (Ville de Genève et Service de la promotion culturelle 2016). Plusieurs bibliothèques ont pu proposer la photo d’un ouvrage. A côté des livres rares et anciens, la BAA présente « 600 pastilles noires : un livre pop-up pour les enfants de tous âges » de David A. Carter (Carter 2007). Ce petit détail est un signal de l’aspect perméable de la frontière entre le côté scientifique et celui de la lecture publique. Leur avantage, quand on parle d’identité, est qu’elles sont concrètement exploitables dans le sens de la complémentarité. Cependant, les collections sont aussi fortement marquées par l’identité propre de chacune des structures, qui s’est complètement approprié « ses » collections au fil des années. Parallèlement les services proposés aux usagers peuvent aussi être complémentaires mais sont moins empreints de cette identité. De plus, ils sont adaptables aux évolutions rapides de la société ce qui est moins le cas pour les collections. On a déjà évoqué à titre d’exemple le service InterroGE, qui a l’avantage de rassembler l’ensemble des bibliothèques autour d’un service commun. La médiation culturelle est également un service qui se développe de plus en plus mais elle reste un sujet de controverse. Pour certains, elle n’est pas assez présente quand pour d’autres, elle dépasse le cadre de compétences des bibliothécaires. Encore une fois, seul un dialogue pourra solutionner ce dilemme mais la réponse à apporter à cette problématique modifiera dans un sens ou dans un autre l’identité des bibliothèques.

Les référents psychosociaux des bibliothèques sont en lien direct avec leur environnement social. Liées à la fois aux collections et aux services, les missions sont largement diffusées au sein des structures ou sur leurs sites web. Si la comparaison des missions entre toutes les bibliothèques établit deux groupes distincts entre bibliothèques de lecture publique et bibliothèques scientifiques, on peut observer un certain glissement des bibliothèques de musée vers des missions plus traditionnellement réservées aux bibliothèques de lecture publique. Leur souhait de s’ouvrir à un plus large public modifie profondément leur organisation avec l’accroissement des espaces dédiés aux usagers. Ce nouveau signe de perméabilité entre ces deux types de bibliothèques est un axe à approfondir dans la réflexion sur l’identité commune. Autre référent psychosocial porteur de sens, la promotion des bibliothèques est un point de développement évoqué par l’ensemble des personnes rencontrées. Il apparaît d’ailleurs comme un axe stratégique dans le Plan directeur. Comme le constate Marie-Aude Python, « il faut une visibilité et une lisibilité plus claires des offres avec une stratégie de communication efficace ». La nécessité de renforcer la visibilité des bibliothèques n’est pas un point nouveau (petit écho au problème de signalétique) et c’est un problème assez récurrent et universel. Sami Kanaan voit dans cette difficulté des bibliothèques à communiquer une forme de « modestie » : « Leur travail est moins connu et moins mis en valeur (…). La valorisation de leur travail est essentielle. Le plan directeur d’ailleurs est aussi un instrument de communication qui va dans ce sens ». La promotion touche aussi à l’image des bibliothèques et « il est important d’un point de vue stratégique, de créer une image qui coïncide avec l’identité organisationnelle d’un établissement donné » (Stensaker 2007). Le manque de stratégie de communication générale est une opportunité pour la Commission des bibliothèques d’en construire une nouvelle apte à diffuser une image cohérente. Cela est d’autant plus nécessaire que cette identité commune des bibliothèques de la Ville de Genève est brouillée par des réseaux dans lesquels elles s’inscrivent indépendamment. Des conventions tissent des liens entre les bibliothèques du DCS et d’autres structures similaires, ce qui est essentiel à leur inscription dans le territoire. La Convention entre l’Université et la majorité des bibliothèques scientifiques de la Ville de Genève est très pertinente car elle vise à « Identifier les complémentarités dans les missions des institutions afin de les coordonner et d’éviter les redondances » (Convention 2010). Malheureusement, les BMU ne participent pas à cet accord, ce qui crée une faille dans une approche d’identité commune. Parallèlement, la « Convention de coopération culturelle » (Convention 1997) avec les villes frontalières concerne l’ensemble des bibliothèques. Ce partenariat offre la possibilité aux lecteurs inscrits dans certaines autres structures de profiter de l’ensemble de l’offre des bibliothèques de Genève. Néanmoins, c’est avant tout un partenariat administratif et malgré son réel potentiel, cette convention n’est pas encore utilisée activement par les structures. Pourtant, elle pourrait être un vrai facteur de rayonnement et contribuer indirectement à leur promotion.

Les référents culturels se sont avérés moins évidents à déterminer. L’un d’entre eux est apparu assez visiblement lors des visites et des entretiens et correspond à ce qu’Alex Mucchielli appelle les contre-modèles. Cela peut s’apparenter à une construction identitaire par opposition. Pour résumer, les professionnels présentaient souvent leur structure par ce qu’elles n’étaient pas ou ne cherchaient pas à être. L’opposition entre bibliothèques de lecture publique et scientifiques était particulièrement présente mais l’opposition entre « petite » et « grande » bibliothèque était également visible. Cette construction par opposition est normale puisque l’identité se construit par rapport à celle des autres. Toutefois, il ne faut pas que cela devienne un frein à l’idée d’identité commune entre des structures qui s’estiment très, voire trop, différentes. Au contraire, abordée dans un sens de complémentarité, ce qui était un point faible peut devenir un réel atout pour une construction pertinente de l’identité. De plus, cela est un point de convergence avec les discours de transversalité présent dans les politiques culturelles. Les valeurs sont un deuxième référent culturel, qui a la particularité d’avoir été directement abordé lors des entretiens par l’intermédiaire d’un tri par cartes. Le professionnalisme, l’innovation et la collaboration ressortent en tête de cet exercice. Au bilan, la méthodologie, qui nécessite encore des améliorations, est aussi intéressante que les résultats. C’est un exercice simple, toujours très bien accueilli, qui permet de déterminer des valeurs ou tout autre élément les plus représentatifs dans un groupe. La détection des référents identitaires majeurs aurait certainement gagné à utiliser plus largement ce tri.

Sortie de son contexte, cette liste de référents identitaires peut ressembler à un inventaire à la Prévert. Bien que non-exhaustive, elle a permis de faire ressortir les points de convergence et de divergence dans la construction identitaire commune. Le territoire et leur histoire sont des référents identitaires forts et incontournables pour les bibliothèques de la Ville de Genève. Cependant, cette distinction constante entre bibliothèques scientifiques et bibliothèques de lecture publique, enracinée dans leurs collections, les divisent. Pourtant, des services comme InterroGE sont le signe évident d’une complémentarité possible. De même, certaines incompréhensions persistent dans le dialogue entre professionnels et élus malgré un souhait ou plutôt une conviction mutuelle de la nécessité de collaborer avec pour enjeu, l’avenir des bibliothèques.

L’identité comme étendard

Le terme « étendard » peut sembler un peu belliqueux pourtant il s’agit pour les bibliothèques d’affirmer leur identité pour pouvoir mieux se positionner sur l’échiquier des politiques culturelles. Cette perspective justifie aussi l’importance de faire travailler des structures parfois si différentes dans l’objectif de trouver des arguments communs et pertinents dans le débat politique.

Continuer le dialogue

Ce dialogue nécessaire est décrit ainsi par Sami Kanaan : « Les professionnels ont leur place mais les responsables politiques doivent faire des choix, pour fixer les grandes orientations ou pour des questions budgétaires. Le défi est de trouver une harmonie entre les propositions, les desiderata des professionnels et les demandes des élus. ». Marie-Aude Python rappelle quelques-uns des enjeux futurs de ces discussions : « le positionnement des bibliothèques scientifiques vis-à-vis du grand public, la répartition des tâches entre la Ville et l’Etat de Genève, concernant directement la BGE et la transition du catalogue Rero ». Collaboratrice du DCS mais également issue du domaine des bibliothèques, elle a une vision globale qui lui permet de rappeler que « toutes ces questions doivent être pensées communément. Plus on anticipe, plus on sera prêt à toute éventuelle remise en cause politique, notamment en cas de changement de magistrat. Il faut préparer les discours. ». En effet, si Sami Kanaan, affiche dans le Plan directeur son soutien aux bibliothèques, il est pertinent de mentionner que dans la logique législative des villes en Suisse, l’exécutif politique change tous les cinq ans. Le dialogue est en quelque sorte cyclique et doit d’autant plus être fondé sur des bases solides car, comme le note Anne-Marie Bertrand, on doit passer par « cette influence mutuelle entre les acteurs qui déterminent une politique de l’offre » (Bertrand 2015, p. 63). Pour cela, l’identité est un bon outil de communication comme le souligne, dans son article « L’identité dans la communication » Edmond-Marc Lipiansky : « communiquer implique une définition corrélative du locuteur et de l’interlocuteur et de la relation qui les relie. Comment s’adresser à quelqu’un si on ne saisit pas, même confusément, quelle définition de soi va s’actualiser dans l’interaction, en rapport avec l’identité d’autrui ? » (Lipiansky 1993). "Il explique ici l’importance de prendre conscience de son identité et de celle de son interlocuteur pour adapter au mieux son discours. Or, de nombreux professionnels ont l’impression d’être incompris par les pouvoirs publics, pour qui les bibliothèques sont souvent un service noyé parmi tant d’autres. De même, la commission des bibliothèques, centre de ce dialogue, est soutenue par Sami Kanaan mais n’a pas d’existence administrative et certains directeurs de bibliothèque n’y participent plus directement. Pourtant, l'avenir des bibliothèques se joue sur cette prise de conscience mutuelle, qui est le moteur du dialogue entre elles et les élus. Cela passe par une explication du rôle des bibliothèques et du métier de bibliothécaire mais avec un discours adapté à ce contexte particulier, c’est-à-dire qui prenne en compte les enjeux du discours politique et plus largement les besoins spécifiques à la ville. Ce discours doit se nourrir d’indicateurs pertinents, choisis collectivement et mutuellement avec le DCS.

Quelques outils pour avancer

De nombreux outils issus du domaine des bibliothèques ou d’autres domaines sont régulièrement développés et peuvent être très efficaces pour alimenter le dialogue avec les élus. La sélection de ces outils dépend des besoins spécifiques mais aussi des compétences des professionnels, qui de par leur formation et leur expérience maîtriseront mieux l’un ou l’autre. Les deux outils suivants, la norme ISO 16439 et l’analyse PESTEL, sont donc présentés à titre d’exemple. En février 2016, la commission d’experts AFNOR/CN46-8 présidée par Nadine Delcarmine publie un livre blanc sous le titre « Qu’est-ce qui fait la valeur des bibliothèques ? ». Elle explique la norme ISO 16439 « Information and documentation – Methods and procedure for assessing the impact of libraries » parue en avril 2014. Comme les auteurs l’expliquent, « ce qui a intéressé ici les experts internationaux qui ont rédigé cette nouvelle norme, c’est d’évoquer la construction d’indicateurs qui parlent aux élus et aux autorités qui allouent les ressources nécessaires à la création et au fonctionnement des bibliothèques » (Delcarmine et al. 2016, p. 6). L’utilisation par les professionnels de cet outil est une réelle valeur ajoutée, cependant, les auteurs reconnaissent aussi sa complexité et la nécessité d’obtenir de l’aide extérieure pour mieux l’appréhender. Pour cela, les bibliothèques de la Ville de Genève peuvent profiter de la présence sur leur territoire d’associations professionnelles, des universités ou de la filière ID de la Haute école de gestion. Evoquer l’environnement de ces bibliothèques permet de faire le lien avec le deuxième outil : l’analyse PESTEL (Politique – Economique – Socioculturel – Technologique – Environnemental – Légal). « Chaque organisation agit comme un organisme au sein d’un écosystème qu’il contribue à modifier et qui le modifie en retour. L’analyse PESTEL va permettre de dresser un profil détaillé de cet écosystème. » (Moinet et Deschamps 2011). Si l’identité est impactée par le contexte, cette analyse permet de mieux l’appréhender et d’ainsi mieux anticiper les débats avec les élus. Se doter d’outils et de concepts du monde de l’entreprise, comme l’analyse PESTEL ou le management de la relève (Bezençon 2014), peut être bénéfique aux bibliothèques mais en respectant tout ce qui fait la particularité d’un service public. Au contraire, bien utilisés, ils peuvent valoriser le travail des bibliothécaires et permettre d’afficher clairement la valeur des bibliothèques pour la cité.

La fin n’est que le début…

Le cas des bibliothèques de la Ville de Genève a eu le double intérêt de poser la question de l’identité dans le cadre concret du dialogue entre professionnels et élus mais aussi d’être représentatif d’une réflexion plus générale sur la place des bibliothèques dans les politiques culturelles en Suisse. En effet, depuis 2011, la Confédération a lancé une réflexion élargie sur une « politique culturelle nationale » pour que la Confédération, les cantons et les communes se coordonnent mieux dans ce domaine. Le Dialogue culturel national (DCN), créé en octobre 2011, est un « instrument propre à développer les champs d'action et le contenu de cette politique culturelle nationale. » (OFC 2016). Pour la période 2016-2020, les bibliothèques font leur apparition comme un « des thèmes sur lesquels se pencheront des groupes de travail communs » (ibid.). Même si, pour l’instant, aucune réalisation concrète n’est encore visible, les bibliothèques doivent se tenir prêtes à s’emparer du sujet. Les récents propos du directeur de la Bibliothèque universitaire de l’École polytechnique fédérale à Zurich ou les fermetures de bibliothèques outre-manche sont autant de signaux qui doivent interpeller les professionnels. Un nouveau dialogue s’engage entre élus et bibliothécaires pour expliquer, justifier ou parfois défendre la place des bibliothèques au sein des villes. Loin du discours alarmiste, les échanges pourront être constructifs si chaque partie-prenante a bien conscience des enjeux de l’autre. Pour cela, les bibliothèques peuvent s’appuyer sur leur lien étroit avec leur territoire. Chaque bibliothèque a une identité unique qui s’est construite dans une imbrication étroite avec celle de la ville. Le dialogue entre élus et professionnels doit s’ancrer dans cette réalité où la bibliothèque est le miroir de la cité.

Notes

[1]Toutes les citations de Marie-Aude Python sont issues de l’entretien effectué avec elle en mai 2016 dans le cadre de ce mémoire.

[2]Toutes les citations de Sami Kanaan sont issues de l’entretien effectué avec lui en juin 2016 dans le cadre de ce mémoire.

[3]http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/offre-culturelle/bibliotheques/interroge/

BERTRAND, Anne-Marie, 2015. Les bibliothèques. 5e éd. Paris : La Découverte. Repères. Culture - communication. ISBN 978-2-7071-8796-3.GOMBAULT, Anne, 2003. La nouvelle identité organisationnelle des musées. Revue française de gestion [en ligne]. 1 février 2003. Vol. n° 142, pp. 189‑203. ISSN 0338-4551 [Consulté le 06 mars 2016]. Disponible à l’adresse : http://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2003-1-page-189.htm

BEZENÇON, Christophe, 2014. Le management de la relève dans les bibliothèques de la Ville de Genève [en ligne]. Haute école de gestion de Genève. [Consulté le 4 mars 2016]. Disponible à l’adresse : http://doc.rero.ch/record/232854

BMU (SERVICE DES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES DE LA VILLE DE GENEVE), 2014. Jonction | Bibliothèques Municipales | Ville de Genève : Sites des institutions. Bibliothèques municipales de la Ville de Genève [en ligne]. 2014. [Consulté le 9 août 2016]. Disponible à l’adresse : http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/nos-bibliotheques/adresses-et-horaires/jonction/

CONVENTION, 1997. Convention entre la Ville de Genève et les communes frontalières relative au prêt réciproque des livres et des documents audiovisuels. 1997.

CONVENTION, 2010. Convention entre l’Université de Genève et la Ville de Genève fixant les modalités de collaboration de leurs bibliothèques [en ligne]. 2 février 2010. [Consulté le 15 mai 2016]. Disponible à l’adresse : https://www.unige.ch/dis/files/7414/1215/7642/Convention_UNIGE_VdG_02022...

DCS (DÉPARTEMENT DE LA CULTURE ET DU SPORT) et COMMISSION DES BIBLIOTHÈQUES, 2016. Plan directeur 2016-2020 des bibliothèques du Département de la Culture et du Sport de la Ville de Genève [en ligne]. Plan directeur. Genève : Ville de Genève. [Consulté le 3 juillet 2016]. Disponible à l’adresse : http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_3/Administration/plan-directeur-bibliotheques-ville-de-geneve.pdf

DELCARMINE, Nadine, MERCIER, Silvère, RIGEADE, Marine et TOUITOU, Cécile, 2016. Qu'est-ce qui fait la valeur des bibliothèques ? Livre blanc [en ligne]. Association française de normalisation (AFNOR), février 2016 [consulté le 10 août 2016]. Disponible sur le Web : http://portailgroupe.afnor.fr/public_espacenormalisation/AFNORCN46-8/Livre%20Blanc%20fev2016.pdf

DESCHAMPS, Christophe., MOINET, Nicolas, 2011. La boîte à outils de l'intelligence économique (La boîte à outils). Paris : Dunod. ISBN 9782100551125

JACQUESSON, Alain, 2015. Les bibliothèques à Genève: essai de chronologie, 1478 > 2014. Genève : L’Esprit de la Lettre. Bibliothéchos. ISBN 978-2-9700838-7-0.

LIPIANSKY, Edmond-Marc, 1993. L’identité dans la communication. Communication et langages. 1993. Vol. 97, n° 1, pp. 31‑37. DOI 10.3406/colan.1993.2452. ISSN 0336-1500 [Consulté le 28 juillet 2016]. Disponible à l’adresse : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_1993_num_97_1_2452

MUCCHIELLI, Alex, 2015. L’identité / Alex Mucchielli. 9e éd. mise à jour. Paris : Presses universitaires de France. Que sais-je ? : le point des connaissances actuelles 2288. ISBN 978-2-13-058920-4.

OFFICE FEDERAL DE LA CULTURE (OFC), 2016. Dialogue culturel national. OFC - Office fédérale de la culture [en ligne]. 2016. [Consulté le 25 juillet 2016]. Disponible à l’adresse : http://www.bak.admin.ch/themen/04577/index.html?lang=fr

SFEZ, Géraldine, 2008. Les bibliothèques : des identités-palimpsestes. Conserveries mémorielles. Revue transdisciplinaire. [en ligne].1 octobre 2008. N° #5, pp. 9‑19. ISSN 1718-5556 [Consulté le 20 juillet 2016]. Disponible à l’adresse : https://cm.revues.org/131

STENSAKER, Bjørn, 2007. Les liens entre l’image de marque et l’évolution des organisations. Politiques et gestion de l’enseignement supérieur [en ligne]. 6 août 2007. N° 19, pp. 13‑30. ISSN 1682-346X [Consulté le 06 juin 2016]. Disponible à l’adresse : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=POL_191_0013

VILLE DE GENEVE, SERVICE DE LA PROMOTION CULTURELLE, 2016. Genève, sentiers culturels d’une bibliothèque à l’autre: en ville. [carte] [en ligne]. Genève : Ville de Genève. [Consulté le 18 juillet 2016]. Disponible à l’adresse : http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_3/Autres_fichiers/sentier-bibliotheques-ville-de-geneve.pdf