Voltaire à Genève : une affaire sérieuse

François Jacob, Conservateur du Musée Voltaire

Flávio Borda d’Água, adjoint scientifique au Musée Voltaire

Voltaire à Genève : une affaire sérieuse

Qu’on se le dise : rien de plus sérieux que Volage.

Volage est en effet l’acronyme de VOLtaire A GEnève et désigne le catalogue en ligne des manuscrits du Musée Voltaire. Situé dans l’ancienne demeure de Voltaire aux Délices (fig. 1), ledit musée est aujourd’hui, aux côtés de la Musicale, du Centre d’iconographie et de la maison-mère des Bastions, l’un des sites de la Bibliothèque de Genève.

Volage : pourquoi faire ?

Telle est la première question qui se pose : pourquoi établir un catalogue à part ? Pourquoi Volage n’est-il pas tout simplement reversé dans Odyssée, le catalogue en ligne des manuscrits de la Bibliothèque de Genève ? Le traitement des données archivistiques change-t-il donc de nature, selon que s’on se trouve sur la rive gauche ou sur la rive droite du Rhône ? Et faudra-t-il compter, à ce petit jeu, autant de catalogues que de sites ? La Bibliothèque de Genève, fort heureusement, se limite à quatre : que fût-il advenu, si elle s’était étendue au-delà du Pont d’Arve ou des Délices ?

Les Délices, justement : revenons-y. Si le besoin s’est fait sentir, il y a une dizaine d’années, de créer un catalogue en ligne des manuscrits du musée Voltaire (appelé jadis « Institut et Musée Voltaire », et connu comme tel dans toute la communauté scientifique depuis plus de soixante ans) on le doit à la conjonction, particulièrement perceptible en ce début de millénaire, de quatre phénomènes.

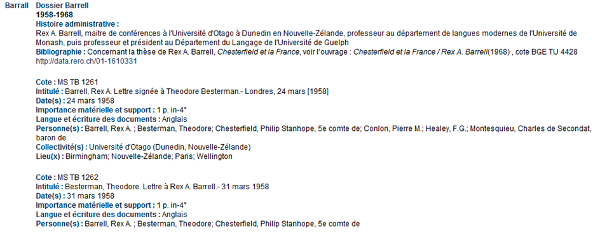

Le premier est d’ordre culturel. Voltaire fait l’objet, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, d’un regain d’intérêt qui a soulevé, de manière assez abrupte, la question des études philologiques liées à son œuvre. Comment exploiter la figure du patriarche à des fins idéologiques si ladite exploitation doit se contenter de slogans et ne reposer que sur de vagues études de réception ? Les Soviétiques, dès la fin de l’ère stalinienne, le comprennent fort bien et construisent, en favorisant la promotion de la Bibliothèque du philosophe à Leningrad, une véritable herméneutique de Voltaire. Les occidentaux sont quant à eux très heureux de trouver en Theodore Besterman, milliardaire anglais passionné de Voltaire (fig. 2), un porte-drapeau des plus énergiques : installé aux Délices dès 1952, Besterman fonde l’Institut et Musée Voltaire deux ans plus tard et entreprend aussitôt la publication des œuvres et de la correspondance complètes de l’écrivain.

Le deuxième phénomène est d’ordre institutionnel. Le rattachement du Musée Voltaire à la Bibliothèque Publique et Universitaire, aujourd’hui Bibliothèque de Genève, a certes des raisons historiques, le départ mouvementé de Besterman ayant laissé béante, en 1971, la question de son identité administrative : mais ladite question n’avait pu être résolue, à l’époque, qu’à l’issue d’amples débats. Un rattachement au réseau des Musées d’Art et d’Histoire n’était-il pas préférable ? Pouvait-on imaginer une autre combinaison (fondation, par exemple) ? Ne convenait-il pas, en tout cas, compte tenu de la fragilité des structures mises en place, d’autonomiser, autant que faire se pouvait, l’exploitation des fonds patrimoniaux des Délices ?

Troisième phénomène, plus actuel, celui-là : un phénomène contextuel. L’extension d’une société marchande qui ne connaît plus d’autres valeurs que celles de l’or ou du pétrole, la montée en puissance des intégrismes et jusqu’à l’oubli –peut-être concerté- de notre mémoire collective ont fait de Voltaire l’homme des recours voire des secours : « Voltaire, au secours ! » peut d’ailleurs se lire, assez régulièrement, sur les pancartes de manifestants aux objets d’indignation a priori très divers. Les événements de Paris de janvier puis novembre 2015 n’ont fait qu’accroître le phénomène : on est aujourd’hui voltairien, voltairiste, voltairophile. La mise en ligne d’un catalogue des manuscrits de Voltaire, dût-il se limiter au patrimoine de la Bibliothèque de Genève –et même à celui d’un de ses sites- ne pouvait-il alors être le lieu, ou l’occasion, d’une mise au point sur les plans historique et littéraire ? N’est-il pas temps de rappeler, au moment où explosent les demandes de consultation, que les manuscrits de Voltaire sont des objets d’étude et non des reliques ?

Quatrième phénomène enfin, d’ordre scientifique : il a été récemment décidé de concentrer les activités de recherche de la Bibliothèque de Genève sur le dix-huitième siècle. Une telle décision s’explique aisément par l’importance du patrimoine dix-huitièmiste conservé tant aux Bastions (Jean-Jacques Rousseau, François Tronchin) qu’aux Délices (Voltaire, Suard, Beaumarchais) et justifierait pleinement, à elle seule, qu’un catalogue séparé fût réservé aux manuscrits du Musée Voltaire.

Une course d’obstacles

Imaginé dès janvier 2003, Volage (qui ne trouvera son nom que quelques années plus tard, une fois diffusées les premières notices) se heurte d’emblée à plusieurs difficultés.

La première tient à l’apparente disparité des fonds manuscrits de l’Institut Voltaire et à la recherche programmée d’une plus grande cohérence avec les fonds de la maison-mère, aux Bastions. Rappelons que les fonds de l’Institut se composent pour l’essentiel de deux grands ensembles aisément identifiables, en ce que le premier réunit tous les manuscrits isolés, et physiquement rassemblés dans des classeurs adaptés, et que le second se compose, sous la seule cote MS, des recueils, factices ou non, déjà constitués et préalablement reliés.

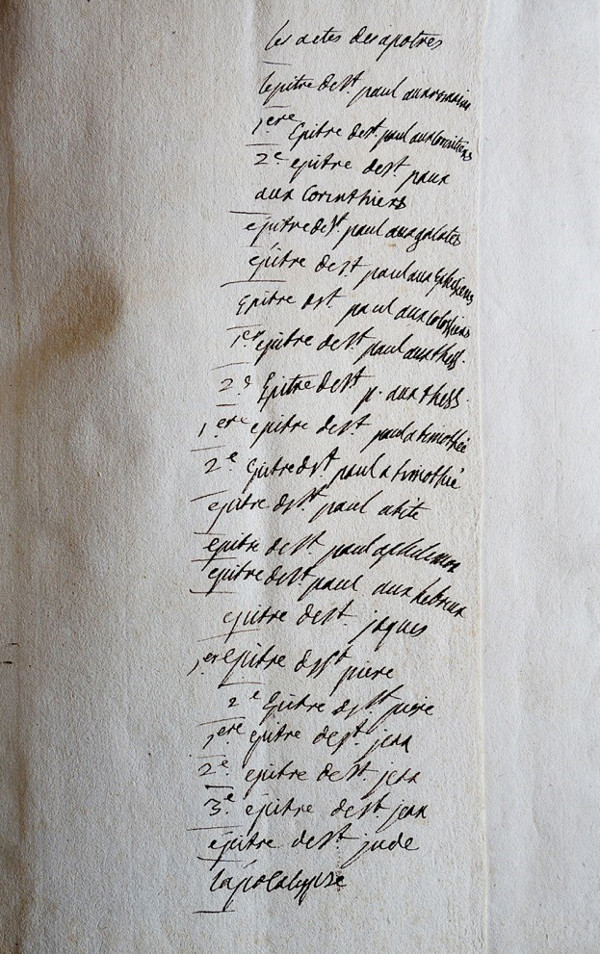

Les cotes du premier ensemble sont très diversifiées. La série C désigne par exemple toutes les correspondances et connaît cinq déclinaisons : CA pour la correspondance active de Voltaire, CB pour sa correspondance passive, CC pour d’autres correspondances du dix-huitième siècle, CD pour les lettres jadis entrées dans le corpus bestermanien de la Correspondance définitive publiée d’abord aux Délices, puis à la Voltaire Foundation d’Oxford, et CE pour toutes les autres formes de correspondances. La série D désigne quant à elle tous autres documents manuscrits et connaît trois déclinaisons : DA pour les manuscrits des œuvres de Voltaire, qu’il s’agisse de manuscrits autographes ou de copies, DB pour les manuscrits du dix-huitième siècle sans rapport direct avec la vie ou l’œuvre du patriarche, et enfin DC pour les manuscrits d’autres époques, antérieures (seizième et dix-septième siècles) ou postérieures (nous possédons ainsi le manuscrit du livret de Zadig (fig. 3), texte de Ferdinand Hérold pour l’opéra de Jean Dupérier créé à Genève en 1938).

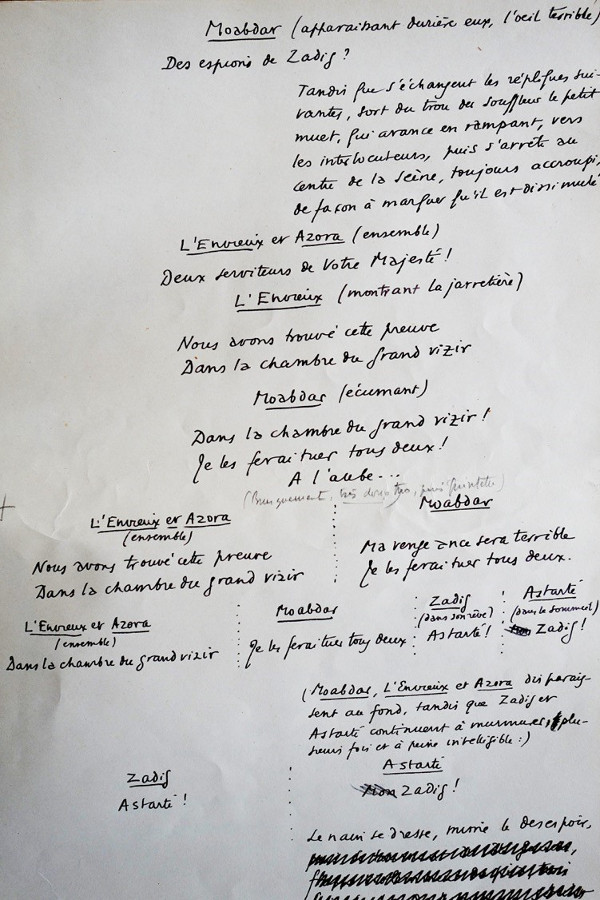

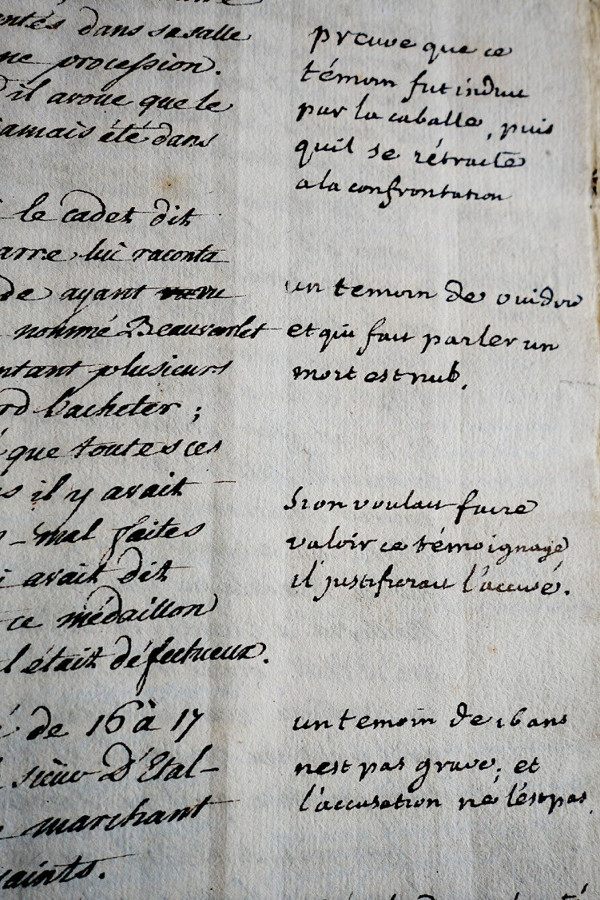

Si cette première série présente une certaine cohérence, la série des cotes « numériques » présente quant à elle les documents reliés dans l’ordre de leur acquisition : il importait donc que le catalogue pût créer les passerelles nécessaires au dialogue entre eux des divers documents : à titre d’exemple, les commentaires marginaux de Voltaire portés sur le compte rendu du procès d’Abbeville, lors de l’affaire du chevalier de La Barre (MS 1, fig. 4) sont à mettre en relation avec la correspondance active de Voltaire à ce sujet, consultable sous les cotes CA, CD voire BK, ces deux dernières lettres désignant les transcriptions réalisées par les secrétaires de Beaumarchais, lors de l’établissement de l’édition de Kehl, dans la décennie 1780.

La base VOLage n’a cependant pas pour objet prioritaire l’étude précise ou la mise en valeur de la documentation patrimoniale présente dans les fonds. Elle a d’abord pour mission de la faire dialoguer avec d’autres bases institutionnelles au premier rang desquelles Odyssée. Le catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Genève – Bastions suppose en effet, voire sous-tend une cohérence avec celui du Musée Voltaire. Il s’agit de disposer d’une vision transversale des documents voltairiens et des collections dix-huitièmistes au sein de notre institution, tous sites confondus. On se doute de l’attention requise au moment du catalogage avec, par exemple, la nécessité d’une indexation précise des personnes citées ou la systématisation du renvoi d’une unité documentaire ou d’un fonds du Musée Voltaire à une autre entité située, quant à elle, au sein des Bastions. Un tel travail permettra, une fois achevé le rétrocatalogage, de pouvoir rechercher des documents de manière transversale et d’avoir une vue synoptique des collections voltairiennes de l’ensemble de la Bibliothèque de Genève voire, dans un futur souhaitons-le proche, des collections générales de la Ville de Genève. Le gain de l’opération est triple : les chercheurs et lecteurs accèdent plus rapidement aux données qui les intéressent, nos fonds sont d’autant mieux mis en valeur qu’ils interagissent avec des fonds apparentés, et nous pouvons définir, s’agissant de la politique d’acquisition, une ligne directrice plus pertinente et plus directement centrée sur notre patrimoine.

Il ressort de la lecture des premières notices que, si les fonds de la Bibliothèque de Genève – Bastions et du Musée Voltaire sont bel et bien complémentaires, ils le sont selon des clés de répartition précises : tandis qu’en toute logique on trouve une grande partie des documents liés à la présence de Voltaire au Musée qui porte son nom et que la « vie quotidienne genevoise » se trouve quant à elle aux Bastions, certains fonds dérogent à ce principe fondateur. Tel est le cas des archives Tronchin, décrites dans Odyssée et physiquement conservées aux Bastions, alors que François Tronchin, dont on connaît le célèbre portrait de Liotard, a succédé à Voltaire dès 1765 comme résident principal des Délices où il resta d’ailleurs jusqu’à sa mort, en 1798. Même chose avec la famille Plan, sur laquelle se concentre une grande partie de la réception des Lumières en Europe au début du XXe siècle (Pierre-Paul Plan fut ainsi chargé, par Noëlle Roger, de publier la correspondance de Jean-Jacques Rousseau d’après les documents laissés par feu Théophile Dufour, son père) et dont les archives se trouvent aux Bastions. Dernier exemple : celui du fonds de la famille de Constant qui tissa jadis des relations suivies avec Voltaire et dont les archives révèlent, s’il en était besoin, l’importance de Genève dans le commerce international de l’époque, avec une implication particulière au sein de la Compagnie des Indes. Le fonds Constant et les fonds du Musée Voltaire sont pour le coup intrinsèquement liés.

Une des questions soulevées par le rétro-catalogage, et par le catalogage lui-même, dès lors qu’il s’agit de fonds spécifiques et hautement spécialisés comme le sont ceux du Musée Voltaire, est de savoir jusqu’où aller dans le détail. La politique de catalogage de l’institution doit en effet tenir compte, en matière de traitement de l’information, de ses besoins internes, mais aussi et même surtout des demandes des chercheurs. Voilà qui peut conduire à un paradoxe : il est en effet très simple de noyer une série d’informations importantes au milieu d’un océan de données.

Le Musée Voltaire a, à cet effet, concentré ses efforts, pour la correspondance, laquelle ne représente pas moins de 75 % de nos fonds manuscrits, sur l’identification des destinataires et des expéditeurs, avec en plus la mention explicite des « délocutés », ce terme désignant les personnes ou personnages mentionnés dans les lettres. Il nous a semblé important de pouvoir mettre en relief des lettres de/sur/à Voltaire se rapportant à d’autres sujets et auxquels les chercheurs n’auraient pas forcément songé. Nous avons la chance de pouvoir décrire nos manuscrits à la pièce et non pas en séries ou sous-séries comme c’est le cas dans la plupart des grandes institutions patrimoniales. Il s’agit là d’un « luxe » dont nous sommes conscients mais qui demeure nécessaire eu égard à la spécificité de nos collections.

Volage : historique

Faire l’histoire de Volage, c’est rappeler d’abord que tout ne passait pas, il y a une vingtaine d’années, par le truchement de l’ordinateur, et que les archivistes que nous fûmes maniaient encore, sinon le silex et le burin, du moins la feuille de papier et le stylo (plume, pour les plus anciens). Les premiers catalogues de manuscrits du Musée Voltaire n’ont pas dérogé à cette règle essentielle de l’évolution des media et se présentaient sous format papier : accessibles dans la salle de lecture, ils proposaient d’abord une liste récapitulative des cotes avec un descriptif sommaire de leur contenu. Suivait la description, limitée pour la plupart du temps à une présentation physique (notamment lorsqu’il s’agissait de correspondance) de l’ensemble des unités d’un même fonds. Tel le cas, par exemple, des deux mille huit cents notices descriptives du fonds BK, constitué, on s’en souvient, des copies de lettres de Voltaire réalisées entre 1780 et 1784 par les secrétaires de Beaumarchais. Soit l’équation, pour le MS BK 2438 :

L.a. à Louis François Armand du Plessis duc de Richelieu, 2 p. -4°, Ferney, 26 auguste 1773. D18528.

La référence à la version publiée de la lettre dans la Correspondance définitive éditée par Besterman, et surtout l’absence de référence à une éventuelle publication de cette même lettre dans la version antérieure de la Correspondance de Voltaire (résumée dans tous les ouvrages scientifiques par le sigle Best) font, pour le voltairiste, suffisamment sens : elles indiquent que Besterman a eu connaissance de la lettre concernée entre 1964 et 1971 : il s’agit dès lors, pour savoir où est l’original du document recopié par les secrétaires de Beaumarchais et déceler ainsi d’éventuels caviardages, de se référer à l’édition papier de la Correspondance définitive publiée par la Voltaire Foundation d’Oxford, et naturellement accessible dans la salle de lecture.

On conçoit dans ces conditions les cinq plus-values que peut apporter Volage :

- Les références à des éléments bibliographiques en ligne peuvent faire l’objet d’hyperliens permettant un accès direct.

- Une image du document, produite dans un mode suffisant pour une exploitation scientifique peut accompagner la notice et éviter ainsi tout éventuel quiproquo sur les normes de description.

- Une interaction constante avec l’ensemble du catalogue voire avec des bases voisines (Odyssée) ou lointaines (catalogues de la BNF) permet de compléter l’information recherchée par des extra auxquels le chercheur n’aurait peut-être pas songé mais qui lui seront donnés en suppléments.

- Le catalogue des manuscrits interagit de même avec les catalogues d’imprimés et les bases iconographiques disponibles en ligne.

- Volage peut enfin se nourrir des derniers acquis de la recherche, ses utilisateurs étant précisément susceptibles, par un effet de retour, de corriger telle donnée ou d’en amplifier l’écho.

Les descriptions de Volage sont établies selon la norme ISAD (International Standard Archival Description, élaborée par le Conseil international des archives), à laquelle ont été ajoutés des champs d'indexation et de gestion interne. Les informations sont encodées avec les balises de la norme EAD (Encoded Archival Description) au moyen d'un éditeur XML. Le nombre de niveaux de description varie en fonction de la complexité du fonds décrit. Cette structure est très proche de celle adoptée pour le Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Genève (Odyssée).

Rappelons, sans vouloir faire un historique de ces standardisations internationales, que les normes ISAD (G), ISAD (R) et EAD ont précisément été créées afin de faciliter le travail d’encodage des données archivistiques. Le Musée Voltaire a tout de suite été concerné par ce projet une fois celui-ci mis en place par la Bibliothèque de Genève. Le plus grand défi pour des collections patrimoniales comme la nôtre était de conjuguer les attentes nées de ces standardisations avec les informations dont nous disposions préalablement. Il a fallu alors faire « entrer dans les cases » de la standardisation internationale des données qu’a priori nous considérions comme valables sur le plan scientifique mais qui présentaient, pour certaines d’entre elles, des spécificités inconciliables avec EAD. Les descriptions apparemment plus simples auxquelles nous avions recours auparavant, nous ont certes aidés dans un premier temps : il a néanmoins fallu les compléter afin de pouvoir offrir des données supplémentaires (indexation personnes, matières, lieux) et s’armer de courage pour venir à bout de difficultés inattendues. C’est ainsi que le logiciel d’encodage refuse –encore aujourd’hui- d’intégrer des italiques pour les titres, de reconnaître l’usage des guillemets, d’approuver l’emploi de formules du dix-huitième siècle ou de considérer que les accents sont une nécessité en français.

Volage est le fruit d’une réflexion impulsée, il y a une dizaine d’années, par la Bibliothèque de Genève, laquelle souhaitait créer une base par institution et par site. De là l’existence d’Odyssée (BGE-Bastions) et de Kora (Centre d’Iconographie) – encore faudrait-il parler de feue Kora puisque le Centre d’Iconographie vient de transférer l’ensemble de sa collection dans une base de données muséale : Museum+. D’entrée de jeu, Volage s’est heurté à plusieurs difficultés.

Et tout d’abord : faire correspondre autant que faire se pouvait les nouvelles normes internationales à la réalité archivistique de notre institution. Les normes internationales s’adaptent admirablement à tout fonds établi et mis en place après la Seconde Guerre mondiale mais font parfois la sourde oreille aux revendications pourtant légitimes des archivistes chargés du traitement de fonds anciens. Il a fallu, au musée Voltaire, adapter la base de données à nos propres spécificités, à nos besoins et aux attentes des chercheurs. Gageons dès lors qu’un archiviste chevronné, lorsqu’il lui prendra l’envie de se pencher sur l’architecture de la base telle que nous l’avons conçue, ou plutôt modifiée, pourrait remarquer une série d’incohérences, ou émettre quelques doutes sur la pertinence de tel ou tel choix : c’est que la hiérarchisation et le choix des notices opérés par le Musée Voltaire correspond à la réalité des fonds et surtout à la spécificité d’une institution qui œuvre principalement autour d’une seule personne, Voltaire, et d’un siècle bien particulier, les Lumières.

On pourrait suggérer un plan de classement différent, soit un seul fonds avec une répartition des documents en plusieurs séries. Pour une question de clarté et pour ne pas noyer les notices documentaires au sein de l’information proposée aux chercheurs et aux usagers, il a été convenu d’octroyer le statut de fonds à chaque «série documentaire» cohérente. Par exemple : Fonds de Correspondance définitive de Voltaire, Fonds des Manuscrits reliés, Fonds Besterman, etc. Cette solution permet à l’usager et au chercheur d’identifier plus facilement les pièces et d’orienter sa recherche de manière optimale. Le Musée Voltaire a, rappelons-le, la chance de pouvoir décrire tous ses documents au niveau de la pièce et d’offrir ainsi des descriptions détaillées qui vont au-delà de la simple identification de l’unité documentaire.

Les recherches peuvent être effectuées en plein texte, sur la base d’indexations ou à partir de la nomenclature des fonds. Dans le premier cas, il suffit de remplir avec le mot désiré la case «chercher». Cette recherche peut également se faire avec les deux onglets suivants, respectivement intitulés « recherche avancée » et « recherche multibases » et qui ont l’avantage de faire interagir les trois catalogues des fonds spécifiques de la Bibliothèque de Genève (Volage, Odyssée, Museum+).

Des fonds spécifiques

L’entrée en lice du catalogue Volage aura coïncidé, pour la correspondance de Voltaire, avec deux phénomènes d’importance sur le plan scientifique : la découverte, dans nos propres fonds, de lettres sinon totalement inconnues du moins très mal décrites, et la diffusion des résultats de la recherche menée depuis plusieurs années par André Magnan, sans doute le plus grand voltairiste actuel, à propos des lettres factices composées par Voltaire à la suite de sa rupture avec Frédéric II, roi de Prusse.

Les lettres contenues dans les séries ouvertes CA et CB ont été réunies, en 2011, dans un volume intitulé Un jeu de lettres et publié dans la collection « Hologrammes », aux éditions Paradigme. Les éditeurs en étaient, outre l’un des rédacteurs du présent article, Nicholas Cronk, directeur de la Voltaire Foundation, Olivier Ferret, professeur à l’université de Lyon II, Christiane Mervaud, professeur à l’université de Rouen, et Christophe Paillard, éminent voltairiste, aujourd’hui premier adjoint chargé de la culture à la mairie de Ferney-Voltaire.

On y trouve entre autres une très longue lettre de Mme d’Argental à Voltaire datée du 15 mai 1770 qui est, osons le mot, un des fleurons de notre collection. Elle est importante à double titre : elle nous renseigne de manière assez fiable sur les événements du 30 mai 1770, généralement baptisés, dans les chroniques de l’époque, «massacre» ou «bagarre» de la rue Royale (une compression de foule, à la suite d’un feu d’artifice, provoque la mort de plus de cent trente personnes), et elle révèle quelques-unes des modalités épistolaires qui président, à ce moment précis de leurs rapports, aux échanges de Voltaire et des époux d’Argental. L’élément le plus intéressant de la lettre est en effet le jeu constant auquel se livre Mme d’Argental sur l’identité du destinataire et sur celui du scripteur : elle laisse quasiment la plume à son mari, dans les dernières lignes, dès lors qu’il s’agit de parler d’affaires : « M. d’Argental me charge de mander à M. de Voltaire… » Cette partie de la lettre est d’ailleurs la seule qui soit véritablement destinée à Voltaire, le récit même de l’accident étant voué à être diffusé à plus large échelle. Nous sommes ici en présence d’une lettre dite «ostensible», c’est-à-dire d’une lettre dont on sait qu’elle sera d’abord lue par le « cabinet noir », service d’espionnage à la solde du roi, et dont on ne s’étonnerait pas que des éléments fussent diffusés ou publiés dans les gazettes.

À quel degré faut-il décrire, dans un cas similaire, la lettre concernée ? Et quel destinataire indiquer ? Doit-on se contenter de la mention naïve de celui à qui elle échoit physiquement, et considérer que le reste n’est que littérature ? Faut-il, à partir du moment où nous avons fait le choix d’opérer à la pièce, enrichir la notice des éléments bibliographiques susceptibles de mener le chercheur sur la voie du destinataire véritable ? À partir de quel moment le catalogueur se mue-t-il –et quel droit –a-t-il de le faire ?- en chercheur bis ?

Un autre exemple est celui des lettres de Voltaire incluses jusqu’à présent, par tous les éditeurs, dans sa correspondance, et dont André Magnan s’est aperçu, à la fin du siècle dernier, qu’elles constituaient un ensemble autonome réécrit par Voltaire à seule fin de discréditer Frédéric II, roi de Prusse. Les éditeurs successifs de Voltaire ont donc, à la suite de Voltaire lui-même, commis un faux : «On peut penser, écrit Magnan dans le n°41 de la Gazette des Délices (rubrique «Grand Salon»), que certains d’entre eux savaient ce qu’ils étaient en train de faire, c’est-à-dire dissocier un recueil premier qu’ils avaient eu entre les mains».

Or aux lettres elles-mêmes, que nous possédons pour la plupart (cotes CD et CA) et dont nous avons même les retranscriptions opérées par les secrétaires de Beaumarchais pour l’édition de Kehl s’ajoute aujourd’hui le dossier complet des investigations scientifiques qui ont permis à André Magnan d’arriver à cette découverte. Il a en effet fait don de ses archives relatives à Pamela au Musée Voltaire : cet ensemble important a été immédiatement intégré à nos « fonds spéciaux » et dûment conditionné. Son catalogage est en cours, et il pourra être mis à disposition des chercheurs dans les tout premiers jours de janvier 2016.

Le fonds le plus important, en quantité du moins –et heureusement clos- du Musée Voltaire reste toutefois le fonds Besterman. Il s’agit d’un vaste ensemble documentaire réunissant tous les échanges de correspondance de Theodore Besterman entre les années 1952 et 1973. Sont réunies près de 26'000 unités documentaires expédiées au premier directeur des Délices ou adressées par celui-ci. La difficulté majeure est, encore une fois, de savoir où arrêter la description, quelles données sélectionner et comment adapter le plan de classement initialement prévu par Besterman lui-même.

Une première étape fut de créer des dossiers par destinataires quand cela n’était pas encore fait, une deuxième de les décrire dans leur généralité en incluant quelques données biographiques ou quelques renseignements sur leur institution d’origine. Troisième étape enfin : établir une description pièce par pièce, tout en tenant compte de la législation en cours (Loi sur les Archives et Loi sur l’information au public et l’accès aux documents, dite LiPAD). Le fonds Besterman relève a priori des archives administratives du Musée Voltaire, mais il est également composé de documents établis avant la création de notre institution, et ressortit donc en partie du droit privé. Il a dès lors été convenu, après avoir fait le choix des informations susceptibles d’être reproduites dans le catalogue, d’adapter les conditions de consultation du fonds. Si tous les autres documents du Musée Voltaire sont consultables sans grande restriction, le fonds Besterman est quant à lui plus sensible et ne devrait être accessible que sur demande expresse, et argumentée, adressée au conservateur en charge du Musée Voltaire.

Le traitement des données n’en a pas moins permis de dessiner le «réseau» de Theodore Besterman et de montrer que, depuis sa création, notre institution est au cœur du monde dix-huitièmiste : Besterman n’avait-il pas d’ailleurs été l’inspirateur du premier Congrès international des Lumières ? C’est aux Délices qu’a été créée la revue des Études sur Voltaire et le Dix-Huitième Siècle, plus connue ensuite sous le titre de Studies on Voltaire and the Eighteenth Century – communément appelée SVEC – puis devenue, dès 2014, les Oxford University Studies in the Enlightenment.

Ses archives permettent également de voir comment travaillait Besterman : il a été récemment montré comment le premier conservateur des Délices était parvenu, en pleine guerre froide, à obtenir des autorités soviétiques les microfilms des manuscrits conservés à la bibliothèque Saltykov-Chtchedrine, à Leningrad. Son parcours à l’UNESCO et sa passion pour Voltaire font de lui, et par analogie la Ville de Genève et le Musée Voltaire, des pôles absolument incontournables en études dix-huitièmistes. La Bibliothèque de Genève tente aujourd’hui de garder le cap et est récemment devenue, grâce à plusieurs dons importants au premier rang desquels celui de Jean-Daniel Candaux, le plus grand centre de conservation d’œuvres et de manuscrits de Voltaire au monde.

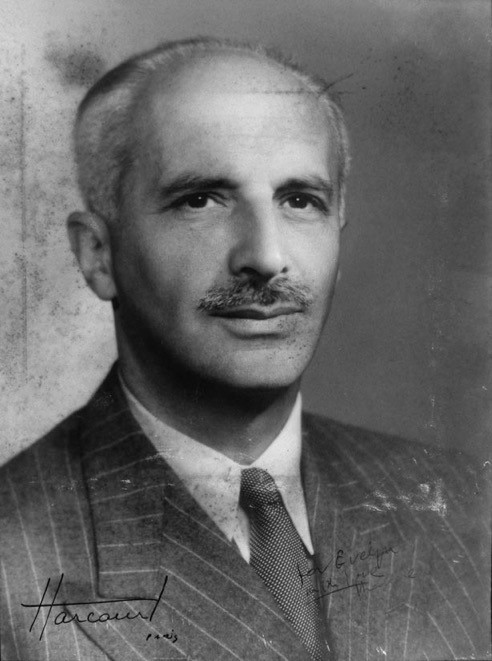

Examinons de plus près l’information que nous avons reproduite : nous avons choisi, autant que possible, d’identifier l’expéditeur, le destinataire, le lieu de rédaction, la date d’envoi, l’importance matérielle du document, et d'en faire les données de base naturelles de la description. Viennent ensuite une indexation des personnes (correspondants et autres), une indexation des lieux et des données bibliographiques quand cela est possible. Voici, en guise d'exemple, un dossier et deux pièces type :

Volage : quels enseignements ?

Au moment de sa mise en ligne, Volage a permis une première approche des manuscrits de l’Institut et Musée Voltaire. Il offre une vision d’ensemble des collections aussi bien que des descriptifs pièce par pièce. Son but est d'en faire connaître les richesses et d’aider à formuler des questions dont la réponse sera donnée sur place, ou sous forme de courrier électronique, par les personnes en charge du catalogue.

Ce sont, après plusieurs années de réflexion et de diffusion des données, trois questions qui se posent désormais.

La première est celle de l'accès aux images. L'étape ultime du service au public serait de fournir, dans une résolution suffisante pour une consultation aisée mais insuffisante pour une publication, une image du manuscrit décrit. Mais le risque ne serait-il pas de voir ladite image se substituer à la description elle-même ? Ne pourrait-elle agir, avec des lecteurs pressés, comme un formidable miroir aux alouettes ? Et ne risquons-nous pas finalement d'inciter le lecteur à ne plus porter qu'un regard distrait sur une description pourtant indispensable à la compréhension du document ?

Une seconde question tient à l'interconnexion généralisée qui est sous-tendue par la mise en place des normes internationales et par le dialogue instauré entre les différents catalogues. Ne risquons-nous pas (et poser la question, n'est-ce pas déjà y répondre ?) de gommer la spécificité de chaque lieu, de chaque collection en voulant éradiquer, au nom d'une illusoire globalisation, ce qui fait son identité propre ? Bien des institutions ou centres de recherche, qui ont déjà perdu leur autonomie budgétaire ou leur pouvoir d'initiative, ne risquent-ils pas, à ce petit jeu, de perdre leur âme ?

Troisième question enfin : celle du lien au monde de la recherche. La richesse des fonds du Musée Voltaire appelle une coopération soutenue avec les acteurs de la recherche, qu'ils soient issus de l'Université, relèvent d'une société savante ou agissent en tant qu'individus éclairés. Nous replier sur nos seuls fonds, au nom d'on ne sait quelle efficacité, sans établir avec nos partenaires privilégiés que sont les bibliothèques-sœurs, spécialistes du même domaine et partageant des compétences similaires, des contacts privilégiés, serait un pur contresens.

Qu'on nous permette, en guise de conclusion, une petite anecdote.

Le 29 octobre 2012, les souvenirs d'Émilie du Châtelet ont été dispersés lors d'une vente spectaculaire organisée chez Christie's, à Paris. Plusieurs manuscrits d'importance ont dépassé, lors de cette vente, les estimations les plus hautes, atteignant, pour l'un d'entre eux, près d'un million d'euros. Or le Musée Voltaire fut la seule institution publique à pouvoir sauver quelques documents, au premier rang desquels un manuscrit des Examens de la Bible (fig. 5), aujourd'hui mis à la disposition des chercheurs. Les autres manuscrits de cette vente, suite à divers problèmes judiciaires, restent quant à eux inaccessibles au public.

C'est dire que notre première mission -la sauvegarde du patrimoine et, s'agissant du musée Voltaire, du patrimoine voltairien et dix-huitièmiste- nécessite tout à la fois vigilance, précision et surtout sens du service du public. C'est là toute la philosophie de Volage, et sa seule raison d'être.

Illustrations

Figure 1 : ancienne demeure de Voltaire aux Délices

Figure 2 : Theodore Besterman, milliardaire anglais passionné de Voltaire

Figure 3 : manuscrit du livret de Zadig

Figure 4 : commentaires marginaux de Voltaire portés sur le compte rendu du procès d’Abbeville

Figure 5 : manuscrit des Examens de la Bible